HP�Ǘ��҂���

No.1056 (2015/11/06)�A���@�čl�E�n�����g���_�@����15

�C���ϓ��Ƒ�C��CO2�Z�x�̊W4

�@�{��ɓ���O�ɁA�ŋ߂̃g�s�b�N�X����B

�@�C��ϓ��Ɋւ���g�g������cCOP21��O�ɁANASA�����e�����i�j�Ƃ����b��ł��B�q���ϑ��̌��ʁA��ɕX���̑̐ς��N��1000��t���x�������Ă��邱�Ƃ��m�F�����Ƃ������Ƃł��BCOP�Ɋւ��A���ɂƂ��Ă͑�ύ��������\�ł��傤�B

�@���X�A���猩�����Ƃ��I���Ƃ�������͂���܂���B�܂����̕Ɉ���J������������܂���B���ǂ̂Ƃ���A�����[�g�Z���V���O�Ƃ͔��ɑ傫�ȕs�m��v�f������A��ʓI�ɐM���ł��邩�ǂ����킩��Ȃ��Ƃ������Ƃ�����̋̕��P���ƍl���Ă��܂��B�������C�ی����Ҏ嗬����NASA�̍���̕ɑ��ĐM�ߐ����^�������������Ă���悤�ł��B�o�J�o�J�������Ƃł��B

�@�C�ی����ҏ��N�́A����R���s���[�^�̉��z��ԂŗV�Ԃ��Ƃ���߂āA�C�ی��ۂɑ��Đ^���Ɍ��������ACO2���g���̂��Ղ葛������͐g�������āA�n���Ȍ����ɖ߂�ׂ��ł��傤�B�����B

�Ɠc�|�ߓ��ɂ�镪�͂̊T�v

�@���āA�{��ɖ߂�܂��BKeeling�̎������O���t�ɂ���āA�ǂ����l�דICO2�n�����g�������Ƃ͈قȂ�A���݂ł��C���ϓ��������ł���A��C��CO2�Z�x�̕ϓ��͌��ʂł���炵�����Ƃ�������܂����B

�@�����AKeeling�̌����́A�O���t�邽�߂ɒ����I�ȌX������菜���Ƃ������ӓI����̏ڍׂ��s���m�Ȃ��ƁA���̌゠�܂�_���I�ɐi�߂��Ȃ��������߁A�B�������c���Ă��܂����B

�@�����ŁA�M�����w�҂̒Ɠc�ւƎ��͍X�Ɍ������s�����Ƃɂ��܂����B�܂��́AKeeling�̃O���t�̒ǎ����邱�Ƃ���n�߂邱�Ƃɂ��܂����B�C�ے��ɂ�鐢�E���ϋC������Keeling�ɂ��Mauna Loa�R�ɂ�����CO2�Z�x�̊ϑ��l���r�����}�����Ɏ����܂��B

�@�}���ڂ�������ƁA�C����CO2�Z�x�̋Ȑ��̕ϓ��X���͊m���ɓ������Ă���A�Ȑ��̓����_�̔�����1�N���x�C���ϓ�����s���邱�Ƃ�������܂��B

�@Keeling�̂悤�ɜ��ӓI�ȃf�[�^����������ɁA�N�ɂł��ǎ��ł�����@�ŋC����CO2�Z�x�̕ϓ��X�����r���邽�߂ɁA�C����CO2�Z�x�������Ȑ��̎��Ԃɑ���ω������r���邱�Ƃɂ��܂����B

�@��}�Ɏ����悤�ɁAKeeling�̃O���t���l�A�܂��C���̕ω������ϓ����A���̌�1�N�Ԓ��x�o�߂������CO2�Z�x�ω������ǐ����Ă��邱�Ƃ��m�F�ł��܂��B

�@����A�C���ω����ɂ��Ă͕��ϋC���ɑ������\�����߂�0���̎��ӂŕϓ�����̂ɑ��āACO2�Z�x�ω�����1.5ppm�̑O��ŕϓ����Ă��܂��B����́A��C��CO2�Z�x�������I�ȌX���Ƃ��ĔN��1.5ppm���x�㏸���Ă��邱�Ƃ������Ă��܂��B

�@����͉����Ӗ����Ă���̂ł��傤���H�܂�A�ϑ����Ԃ̕��ϓI�ȉ��x��Ԃł͔N��1.5ppm���x�̑�C��CO2�Z�x�̏㏸�������炵�A�C�������ϋC�����������Ȃ��1�N�قnj�̑�C��CO2�Z�x�̏㏸�ʂ��N��1.5ppm�����傫���Ȃ邱�Ƃ������Ă��܂��B��������ސ��ł��邱�Ƃ́A�C���ϓ�����C�ւ�1�N�ԓ������CO2���o�ʁ�CO2���o���x��ω��������̂ł͂Ȃ����A�Ƃ������Ƃł��B

�@�����ŁA������m�F���邽�߂ɐ��E���ϋC�����Ƒ�C��CO2�Z�x�ω����̕ϓ��X�����r���邱�Ƃɂ��܂����B

�@�}����킩��悤�ɁA�C����CO2�Z�x�ω�����\���Ȑ��̕ϓ��X���͓������Ă������Ƃ��m�F�ł��܂��B���Ȑ����������Ă��镔���́A�C���ȊO�̌��ہA�Ⴆ��1990�N�O��ł���t�B���s���̃s�i�c�{�ΎR�̑啬���e�����Ă���ƍl�����܂��B����ł����Ȑ��̋ɒl�Ȃǂ̔����͎��ԓI�ɓ������Ă��܂��B

�@���ۓI�ɂ́A�C���ϓ��Ɠ������Ă���C�ʐ����̕ϓ��ɂ���āA�C�m�����CO2���o���x���傫���Ȃ邱�Ƃ���v�Ȍ����̈�ł���ƍl�����܂��B

�@�ȏォ��A�C���Ƒ�C��CO2�Z�x�̊W�Ƃ��āA�C����CO2�Z�x�ω����i���x�j���������Ă��邱�ƁA�C����CO2�Z�x�ω�����ω�����������������܂����B

�@�܂��A��C��CO2�Z�x�̕ϓ����C���ϓ�����1�N�Ԓ��x�x��闝�R�����炩�ɂȂ�܂����B�C����CO2�Z�x�̓G���j�[�j��/���j�[�j���̔����̎��ԃX�P�[���ł���4�N���x�̎����ő������Ă��܂��BCO2�Z�x�́A�C���ϓ��Ɠ������Ă���CO2�Z�x�ω�����ϕ����邱�Ƃɂ���ċ��߂��܂��B�����ϓ�����ϕ����邱�Ƃɂ���Ĉʑ���1/4���������x��邱�Ƃ��m���Ă��܂��B�Ⴆ�A�R�T�C������ϕ������

��cos(x)dx��sin(x)��cos(x�|��/2)

�ʑ�����/2�����x��܂��B�G���j�[�j��/���j�[�j���̔���������4�N���x�Ȃ̂ŁACO2�Z�x�ω�����ϕ����邱�Ƃŋ��߂���CO2�Z�x�͈ʑ���1�N�Ԓ��x�̒x������̂ł��B

�@�C���Ƒ�C��CO2�Z�x�ω������������邱�Ƃ��m�F�ł����̂ŁA�X�ɂ��̊W���ڂ������ׂ邽�߂ɁA�����f�[�^�ɑ����C���Ƒ�C��CO2�Z�x�ω����̊W�����߂邽�߂ɎU�z�}���쐬���܂����B

�@�U�z�}�̉�A��������A���͊��Ԃɂ����đ�C��CO2�Z�x�ω��� y �͐��E���ϋC���� x �ɔ�Ⴕ�A���̊W�ɂ��邱�Ƃ�������܂����B

y �� 2.39x + 1.47�@�ippm/�N�j

�@�܂�A�Ɠc�Ǝ��̋��������̌��_�͈ȉ��̂Ƃ���ł��B

�@���͊��Ԃɂ����đ�C��CO2�Z�x�͕��ς��ĔN��1.47ppm�㏸�����B

�A���E���ϋC������1���㏸���邱�Ƃő�C��CO2�Z�x�̏㏸�ʂ͔N��2.39ppm���������㏸����B

�B���E���ϋC�������ϑ����Ԃ̕��ς����0.6���Ⴍ�Ȃ�Ƒ�C��CO2�Z�x������ԂɂȂ�B

�@���̌����̐��ʂ́A�C�ۊw����ł������Ɠc�ɂ���ċC�ۊw��w�V�C�x�ɓ��e����܂������A�C�ۊw��͘_���f�ڂ����ۂ��܂����B���̌�A�Ɠc�ɂ���������w��Ɂu�����͋C�����ACO2�Z�x���͌��ʁv�i2010�N�@Vol.65, No.4�j�Ƃ��ĕ���܂����B

�@���̎U�z�}�ɂ��āA�`���I�ɂ͑�C��CO2�Z�x�ω������C����ω�������Ɖ��߂��邱�Ƃ��o���܂��B�������A���ۓI�ɁACO2���g�������̂悤�ɁACO2�Z�x���C����ω�������Ƃ����\���͂������Ƃ��Ă��ACO2�Z�x�ω������C����ω������邱�Ƃ͍l�����܂���B

�@����ɑ��āA�C������C��CO2�Z�x�ω�����ω�������Ƃ������ۂ́A���w�������x�_�ɍ��v������̂ł��B

�@�Ɠc�Ǝ��̌����ɂ���āA���݂ɂ����Ă���C��CO2�Z�x�ƋC���̊W�́A�C���ϓ��������ł����āA��C��CO2�Z�x�͋C���ϓ��̌��ʂƂ��ĕϓ����Ă��邱�Ƃ��ϑ��f�[�^�̕��͂Ŗ��炩�ɂȂ�܂����BCO2�n�����g�������͊���̋�_�ł���A�����������̂ł��B

�@�@���ɁA������CO2�n�����g�������������������Ƃ��Ă��A��C��CO2�Z�x�ɑ���l�Ԋ����ɂ��e���͏������A���Ƃ������CO2���o���[���ɂ����Ƃ��Ă��A���点��͍̂��X12ppm�ɂ������Ȃ����X������̂ł��邽�߁ACO2�r�o�ʂ̐����ȂǁA���g����Ƃ��Ė��Ӗ��Ȃ̂ł��B

No.1055 (2015/11/05)�A���@�čl�E�n�����g���_�@����14

�C���ϓ��Ƒ�C��CO2�Z�x�̊W3

CO2�z���f���̒莮��

�@�O��A�l�דICO2�n�����g�����А��̐������̌��_�ł���l�דICO2�~�ϐ��ɂ��ďЉ�܂����B�܂��~�ϐ��̐��l���f����ʂ̕��@�œ����Ă݂邱�Ƃɂ��܂��B

�@IPCC�̒Y�f�z�}�ɂ��āA���݂̏�Ԃ����̂悤�ɕ\�����Ƃ��o���邱�Ƃ��q�ׂ܂����B

dQ��qin�|qout��3.2Gt/�N

�@�~�ϐ��ł́A���̕ω��ʑS�Ă��l�דI��CO2���o���ƍl���܂��BIPCC�̒Y�f�z�}�ɂ��ƁA�l�דI��CO2���o�ʁ@q2��6.4Gt/�N�ł����B���������āA�㎮�̉E�ӂ����̂悤�ɏ��������܂����B

3.2Gt/�N��6.4Gt/�N✕ r�@�@�@���@r ��0.5

�ȏ�̊W���g���đ�C���̑ؗ��ʂ�1�N�ԓ�����̕ω��ʂ�dQ�iGt/�N�j�����������ƁA

dQ��qin�|qout��3.2Gt/�N��0.5q2

�㎮��1�N�ԓ�����̊W���ł����A�������ʓI�Ɏ���dt�ɑ��鎮�ɏ����������

dQ��0.5q2�Edt

���ӂ�ϕ����邱�ƂŁA����t�ɂ�����~�ϐ��̑�C��CO2�ؗ��ʂ�\�����l���f�������߂܂��B�������Aq2�͎��Ԃɑ��ĕω����Ȃ����̂Ƃ��܂��B

Q(t)��Q0�{0.5q2�Et

�����ɁAQ0�́At��0�ɂ������C��CO2�ؗ��ʂ̏����l�ł��B����́A�w�n�����g�����^�_�ᔻ�x�c�_18�Ŏ����ꂽ���U�I�ȕ\���Ɠ����ł��B

�@����ɑ��āA�M�����w�҂̒Ɠc�ւ͑�C���ɑ��݂���CO2�͑S�ē����悤�ɐU�镑�����Ƃ��咣���A�ŏ��Ɋ��o�ρE����w��ɂ����ē��䋉�����f�������U�I�\���̏z���f���������܂����B�����ł́A�����w�Vol.62, No.2, 2007�uCO2���팸����Ή��g���͖h����̂��v����֘A�������Љ�܂��B

�i�O���j

�@IPCC �ɂ��C��C����CO2 �̗ʂ͖�730 �M�K�g���ł��邪�C���N��120

�M�K�g���𗤂ƌ������C��90 �M�K�g�����C�ƌ������Ă���D2) �܂�C��C��CO2

�͖��N30��������ւ��C��C���Ɏc��̂�70���ł���D

�@�l�Ԃ����N�r�o����CO2

�ɂ��Ă��C����30���͗��ƊC�ɋz������C70������C���Ɏc�邱�̗ʂ�CO2 ���g�����ő�C���ɗ��܂�Ƃ���55.9�����������D

�@�������C���N���܂���70���̐l�דICO2

�����܂ł���C���Ɏc�邱�Ƃ͂Ȃ��D���N�̕���70����70���C�܂�49�������c���Ă��Ȃ��D���N�̕���70����70����70���C�܂�34.3�������c���Ă��Ȃ��D

�@���̐l�דICO2 �̑�C���ɗ��܂�ʂ̍ő�l�́C

0.7+(0.7)2+(0.7)3+�E�E�E��0.7/(1�|0.7)��2.33

�ƊȒP�Ɍv�Z�ł��āC�l�דI�r�o�ŗ��܂�CO2 �̗ʂ͍ő�ł�2.33 �N���ł����Ȃ��D

�i�㗪�j

�@�����ŏq�ׂĂ���Ɠc�̎咣�̗v�_�́A�~�ϐ��ł͐l�דI�ɑ�C���ɕ��o���ꂽCO2�̔��ʂ���C���ɒ~�ς��邱�Ƃɂ���đ�C����CO2�ؗ��ʂ��ω�����Ǝ咣���Ă���̂ɑ��āA��C���ɑ��݂���CO2�͋�ʂ��邱�Ƃ͏o�����A�S�������U�镑�������邱�Ƃ�O��ɁA�n�\�ʊ���CO2�z����qout�͑�C����CO2�ؗ���Q�ɔ�Ⴗ���Ƃ����_�ł��B����́A���w�������x�_�i���ʍ�p�̖@���j�ɍ��v���郂�f���ł��B

�@�����ł͒Ɠc�̎咣��A���ʂŕ\�����邱�Ƃɂ��܂��B���萔�� r �Ƃ���ƁA1�N�ԓ�����̑�C��CO2�ؗ���Q�̕ω��ʂ́A

dQ��qin�|qout��qin�| Q�Er

��ʓI�Ɏ��� dt �ɑ��ď��������ƁA

dQ��( qin�| Q�Er ) dt

�@qin�� r �͎��Ԃɑ��ĕω����Ȃ��Ƃ��Ă��̔����������̈�ʉ������߂��

Q(t)��qin/r�{C�Eexp(-rt),�@�@�������AC�͐ϕ��萔

����ԁi���ԂɈˑ����鍀���[���ɂ���A���邢��Q�̎��� t�����̋Ɍ��j�ł́A

Q��qin/r

�ɂȂ�܂��B

�@q2��qin�� r �͎��ԂƂƂ��ɕω����Ȃ��Ƃ����ꍇ�A����������Ԃ��玞�Ԃ̌o�߂ƂƂ��ɒ~�σ��f���Əz���f�����ǂ̂悤�ɕω����邩�����}�Ɏ����܂��B

�@�~�σ��f���ł͎��ԂƂƂ��ɑ�C����CO2�ؗ��ʂ͖�����ɔ��U���܂��B����ɑ��ďz���f���ł͑��₩�ɒ���Ԃł���qin/r

�Ɏ������܂��B

�@���w���t����l����A�C���Ɖt������Ȃ�n�ł́A���t��Ԃ����C���ւ�CO2���o�ʂ��ω�����Ƒ�C����CO2�ʂƋz���������x���ω����āA�V���ȕ��t��Ԃɑ��₩�ɑJ�ڂ��܂��B�z���f���͉��w���t�_�I�Ɍ��č����I�ł����A�~�σ��f���͕s�K�i�ł������Ƃ�������܂��B

Keeling�̎�菜���������X���̑啔���͎��R�ϓ�

�@�����Keeling�̃O���t�Ŏ�菜���ꂽ�����I�ȕϓ��X�����ǂ����߂��ׂ����̓������ɓ���邱�Ƃ��o���܂����B�z���f�����g���Č����邱�Ƃɂ��܂��B

�@�z���f������A�n�\�ʊ���CO2���o������������ꍇ���l���܂��B�܂�A

qin��qin1�{qin2�{qin3�{qin4�{�E�E�E

��Q��( qin1�{qin2�{qin3�{qin4�{�E�E�E )/r �� qin1/r�{qin2/r�{qin3/r�{qin4/r�{�E�E�E

Q�͊e���o������̉e���̐��`�����ŕ\����Ă��܂��B�܂�A���o�����Ƃ̕��o�ʂ̔䗦�ŁAQ�ɑ����^�������f�ł���̂ł��BIPCC�ɂ��Y�f�z�}����A���݂̒n�\�ʊ�������o����Ă���CO2�̍��v��qin��218.2Gt/�N�A�l�דI�ȒY�����f�R�Ăɂ���ĕ��o���ꂽCO2��6.4Gt/�N�ł��B��C��CO2�Z�x�͍��X400ppm���x�Ȃ̂ŁA��C��CO2�Z�x��CO2�ʂɔ�Ⴗ��ƍl���č����x������܂���B���������āA���݂̑�C��CO2�Z�x��390ppm���Ƃ���ƁA�l�דI��CO2���o�ɂ��e����

390ppm✕( 6.4/218.2 )��11.44ppm

�@�܂�A���݂̑�C��CO2�Z�x��390ppm���Ɖ��肵���Ƃ��A�l�דI��CO2���o�ɂ���^�͋͂�11.44ppm�ɉ߂��Ȃ��̂ł��B����͐l�דICO2�~�ϐ��ɂ�鐄��l��1/10���x�ł��B

�@��C��CO2�Z�x�̍\���͏�}�Ɏ����悤�ɂȂ�܂��BKeeling���C����CO2�Z�x�̒Z���I�ȕϓ��X���̊W���������߂Ɏ�菜����CO2�Z�x�̒����I�ȕϓ��X���̑啔���͎��R�N����CO2�Z�x�̒����X���ł��������Ƃ�������܂��B

�@�C�ۊw��w�V�C�x�ɂ�����C�ی������̉͋{�̐����̑O��

��@���F���Ƃ���Ă���}�Ɋւ��Ă܂����ӂ��Ȃ�������Ȃ��̂́C���⒆�ł��w�E����Ă���ʂ�C��_���Y�f�̒����I�ȏ㏸�X���������Ă���Ƃ����_�ł��D�n�����g���̌����ƂȂ�̂͐��ɂ��̒����I�㏸�X���ł��D���ꂪ��菜���ꂽ���̐}�ŕ\����Ă���͎̂��R�N���̕ϓ��ł���C�l�Ԋ����ɒ[����n�����g���Ƃ͔�r�I�֘A�̏��Ȃ����̂ƌ����܂��D�i�㗪�j

�@�͌��Ȃ̂ł��B���������āA����ȍ~�̉͋{�̐����͍���̘O�t�Ƃ������Ƃł��B

�@�`���ɁA�͋{�̎咣�̌��͉��w�𗚏C�������Z���Ȃ�Ηe�ՂɎw�E�ł���ł��낤�Əq�ׂ܂����B���w�������x�_�A���ʍ�p�̖@���ȂǁA���w�����̊�{�𗝉����Ă���A�l�דI�ɕ��o���ꂽCO2����C���Ɂg�~�ρh���邱�Ƃ��ߔN�̑�C��CO2�Z�x�㏸�̎�v�Ȍ����ł���Ƃ����咣�����ł��邱�Ƃ͗e�Ղɕ�����͂��ł��B�Ƃ��낪�A���Z�̗��Ȃ�Љ�Ȃ̋��ȏ��ɂ́A���_�I�Ȑ������Ȃ��āu�ߔN�A�l�דI�ɕ��o���ꂽCO2�ɂ���đ�C��CO2�Z�x���㏸���Ă���v�Ə�����Ă��܂��B��̍��Z�̗��ȋ��t�����͉����l���Ă���̂ł��傤���H��������Ƃk�ɋ���������߂͋ɂ߂đ傫���ƍl���܂��B

No.1054 (2015/11/04)�A���@�čl�E�n�����g���_�@����13

�C���ϓ��Ƒ�C��CO2�Z�x�̊W2

�ߔN�̋C���Ƒ�C��CO2�Z�x/C.D.Keeling�̎������O���t�̉���

�@�O��Љ���ʂ�A�ߋ��̕X���|�ԕX���T�C�N���ɔ�����C����CO2�Z�x�̕ϓ��́A���w���t�̗��_�ɏ]���āA�C���ϓ��������ƂȂ��Č��ʂƂ��đ�C����CO2�Z�x���ϓ����邱�Ƃ�������܂����B

�@����ł͋ߔN�̊ϑ��l�͂ǂ��Ȃ��Ă���̂ł��傤���H��C����CO2�Z�x���A�Ǐ��I�ȉe�����Ȃ��悤�ɐ����Ɋϑ����邱�Ƃ͊ȒP�Ȃ��Ƃł͂���܂���B�ߔN�A��C����CO2�Z�x�̐����A���ϑ���C.D.Keeling�ɂ���Ďn�܂����̂́A1950�N��ɓ�ɂ�South

Pole�ƃn���C��Mauna Loa�R�ł��B

�@Keeleng�́A�ނ�CO2�Z�x�̊ϑ��f�[�^�Ɛ��E���ϋC�����̃O���t����A�L���Ȏ��Ɏ����O���t�\���܂����B

�@�M�����w�҂̒Ɠc�ւ́A���C�ے��\�ł��������{�̒����ɏЉ�ꂽ���̃O���t�ɂ��āA���o�ρE����w��a���N���4�W�i1999�N�j�ɂ����Ď��̂悤�ɕ��܂����B

1�D�C���̕ω���CO2�Z�x�̕ω��ɐ�s����

�@�����̌����҂́C��C����CO2

�Z�x�̑��傪�C�����㏸������Ƃ����D�������C�����͋t�ł���D�n���C�̃}�E�i���A�ϑ����ł�CO2�̒����ϑ��҂Ƃ��Ēm����C.D.Keeling

�O���[�v�̌����ɂ��C�}1 �Ɏ����悤�ɁC�C���̏オ�������N�`1 �N���CO2�������Ă���D[1]

�@�܂��CC.D.Keelig��́C�G���j�[�j��������1�N���CO2�����������Ƃ����\����[1�n�C[2�n�D�ԓ��t�߂̊C�ʉ��x�̏㏸��CO2�Z�x�̏㏸�̌����ƂȂ��Ă���̂ł���D

�i�����A�j

�@���������āC��C����CO2�Z�x�̑����ʼn��g������̂ł͂Ȃ��C�C��(�C�ʉ��x)�̏㏸��CO2�Z�x��������Ƃ����ׂ��ł���D���{���g�́C����C.D.Keeling��̎d���ɒ��ڂ��C����݂̉��g���̂��ׂĂ��������ʃK�X�ɂ���Đ������邱�Ƃ͂����ւ��ł��飂Əq�ׂ�[3]�D�������C����C.D.Keeling ��̌������C���{���̌������������ꂽ�܂܁C���݂Ɏ����Ă���D

[�Q�l����]

[�P] Keeling,C.D. et al., Aspects of Climate

Variability in the Pacific and the Western Americas (ed.

Peterson, D. H.),pp.165-236(Geophys.

Monogr. 55, Am. Geophys. Union, Washington DC, 1989)

[2] Keeling, C. D. et al., Nature, 375

668,(1995)

[3] ���{���g �w���ُ�C�ہx�����V���C 1994 �N�D

�@�{���A��ÂȎ��R�Ȋw�҂ł���A����Keeling�̕��͌��ʂ���A���݂ɂ����Ă��C���ϓ��������ƂȂ��Ă��̌��ʂƂ��đ�C��CO2�Z�x���ϓ����邱�Ƃ��m�F���āA���̖��͏I�ǂ����͂��ł��B

�@�������A�l�דICO2�n�����g�����А��ɗ^������{���͂��߂Ƃ��鐢�E�̎嗬�̋C�ی����҂ɂƂ��āA�u���݂ɂ����Ă��C���ϓ��������ő�C��CO2�Z�x�ϓ��͌��ʁv�Ƃ����咣�͑�ϓs���̈������̂ł����B

�@�����ł��̃O���t�ɑ���ʂ̉��߂�����܂����B���̓T�^�I�ȗႪ�C�ے��C�ی������̉͋{���m���ɂ��C�ۊw��w�V�C�x2005�N6�����Ɍf�ڂ��ꂽ�����ł��B

��@���F���Ƃ���Ă���}�Ɋւ��Ă܂����ӂ��Ȃ�������Ȃ��̂́C���⒆�ł��w�E����Ă���ʂ�C��_���Y�f�̒����I�ȏ㏸�X���������Ă���Ƃ����_�ł��D�n�����g���̌����ƂȂ�̂͐��ɂ��̒����I�㏸�X���ł��D���ꂪ��菜���ꂽ���̐}�ŕ\����Ă���͎̂��R�N���̕ϓ��ł���C�l�Ԋ����ɒ[����n�����g���Ƃ͔�r�I�֘A�̏��Ȃ����̂ƌ����܂��D�i�㗪�j

�@���̐����́A�����w�Z�ʼn��w����u�������k�ɂƂ��Ă͌��ł��邱�Ƃ��w�E���邱�Ƃ͂���قǓ���Ȃ��̂ł͂Ȃ����ƍl���܂��i�j�B

�l�דICO2�~�ϐ�

�@�͋{�̉͂��邱�Ƃɂ��܂��B�܂��A�Y�Ɗv����̑�C��CO2�Z�x�̕ϓ��̖͎��}�����Ɏ����܂��B

�@���̖͎��}�ł́A1800�N�㏉���̑�C��CO2�Z�x��285ppm�A2000�N�̑�C��CO2�Z�x��390ppm�Ƃ��ĕ`���Ă��܂��B4�N�����ő�C��CO2�Z�x���ϓ����Ă���悤�ɕ`���Ă��܂��B���̕ϓ��́A�G�ߕϓ��ł͂Ȃ��A�G���j�[�j��/���j�[�j���̎����ɓ�������ϓ��������Ă��܂��B

�@���āA�͋{���A�嗬�̋C�ی����҂́A�Y�Ɗv����̑�C��CO2�Z�x�̏㏸�́A���ׂĐl�דI�ɑ�C���ɕ��o���ꂽCO2���g�~�ρh���邱�ƂŐ����Ă���Ƃ����咣�ł��B

�@�܂��C��CO2�Z�x�́A��}�Ɏ����悤�ɁA���N�����ŕϓ����邪�A���ϒl��285ppm�ŕω����Ȃ����R�N����CO2�ƁA�Y�Ɗv����ɕ��o���ꂽ�l�דI��CO2���~�ς���Ď���ɏ㏸����l�דICO2�����Ƃ���2�̕������������킹�邱�ƂŐ����ł���Ƃ����̂ł��B

�@�͋{���̎咣�́AC.D.Keeling�̃O���t�́A�Ԃ̋Ȑ��Ŏ�����C��CO2�Z�x�̒����I�ȏ㏸�X�����l�דICO2��������菜���A���R�N��CO2�̃G���j�[�j��/���j�[�j���̎��ԃX�P�[���ł��鐔�N�̎����ϓ���\�����̂��Ƃ����咣�ł��B

�Y�f�z�̊T�v/IPCC��4���i2007�N�j

�@��C����CO2�Z�x�́A��C����CO2�̊C���E������ւ̋z���ƊC���E����������CO2���o�Ƃ���2�̋t�����̐������w�����̔������x���t�Ƃ��ė����ł��܂��B����͑O��Љ���X���|�ԕX���T�C�N���Ƒ�C��CO2�Z�x�̊W�ŏЉ���ʂ�ł��B

�@��̓I�Ȑ��l�̐���l��IPCC2007�N�̕����猩�Ă������Ƃɂ��܂��B

�@�}�̐��l�́A�l�p�ň͂X�g�b�N�ʂ�GtC�i�Y�f�d�ʃM�K�g�����~109t�j�@�A���Ŏ������t���[��GtCyr-1�i�Y�f�d�ʃM�K�g��/�N�j�ł��B

�@���Ŏ����������́A�Y�Ɗv���ȑO�̒���Ԃ̐��l�A�ԂŎ����������͂��̌�̕ω��ʂ������Ă��܂��B

�]���āA�Y�Ɗv���ȑO�̏�Ԃ͎��̂悤�ɕ\�����Ƃ��o���܂��B

Q��597Gt,�@�@qin��qout��190.2Gt/�N

���l�ɁA���݂̏�Ԃ͎��̂悤�ɕ\�����Ƃ��o���܂��B

Q��597+165��762Gt

qin��119.6+1.6+70.6+20+6.4��218.2Gt/�N

qout��0.2+120+2.6+70+22.2��215Gt/�N

�n�\��������o�����CO2�����ʂ̂����A6.4Gt/�N���l�דI�ȒY�����f�R���̔R�Ăɂ���đ����������ł��B

�@��C���̑ؗ��ʂ�1�N�ԓ�����̕ω��ʂ�dQ�iGt/�N�j�Ƃ����

dQ��qin�|qout��3.2Gt/�N

�@���ڂ��ė~�����̂́A���݂̑�C����CO2�ؗ���Q��762Gt�́A�n�\�ʊ���1�N�Ԃɕ��o����CO2�� qin��218.2Gt/�N�̋͂� 762/218.2��3.5 �{�ɂ����Ȃ��Ƃ������Ƃł��B����������Ƒ�C���ɂ�CO2�N�ԕ��o�ʂ�3.5�N���������݂��Ă��炸�A1�N�Ԃ�����Q�� 1/3.5��28.6%������ւ���Ă����̂ł��B

IPCC�Y�f�z�}�ɑ���~�ϐ��̉���

�@�l�דICO2�~�ϐ��ɂ��IPCC�̒Y�f�z�}�̗�����}�����Ă݂܂��B�܂��Y�Ɗv���O�̒���Ԃ̖͎��}�������܂��B

�@�~�ϐ��ł́A��C�ɒn�\�ʊ�������o���ꂽ190.2Gt/�N�̎��R�N����CO2�́A���̂܂܍Ăђn�\�ʊ��ɋz�������ƍl���܂��B�܂�A�n�\�ʊ�������o���ꂽCO2�́A���Ƃ��Ƒ�C���ɑؗ����Ă���597Gt��CO2�Ƃ͍������Ȃ��ƍl���܂��B

�@���ɎY�Ɗv���Ȍ�̏�Ԃ̖͎��}�������܂��B

�@�l�דICO2�~�ϐ��ł́A�n�\�ʊ�������o����鎩�R�N����CO2�iq1�j�Ɛl�דI�ɕ��o�����CO2�iq2�j�͍��������ɁA��C���ŕʁX�̐U�镑�������܂��B

�@���R�N����CO2�ł���q1�́A�Y�Ɗv���ȑO�ł�190.2Gt/�N�ł������A���݂�211.8Gt/�N�ɑ������Ă��܂����A��Ɋ��S�ɒn�\�����z�����܂��i�z������1.0�j�B

�@����A�l�דI�ɕ��o�����CO2�ł���q2�́A���ʂ͒n�\���ɋz������A���ʂ͑�C���ɒ~�ς��đ�C��CO2�Z�x���㏸�����Ă���Ǝ咣���܂��B

�@�x���ŗ�ʼn��w�I�ɐ��藧���Ȃ��~�ϐ�

�@�~�ϐ��ɂ́A���X�̋^�₪����܂��B

�@�܂��A�ł��P�����{���I�Ȗ��ł���A���w�𗚏C�������Z���Ȃ�Ηe�Ղɂ킩����ł��B

�@�}�Ɏ������悤�ɁA���鎞�_�ɂ����Ċ��ɑ�C���ɑ��݂��Ă���CO2�A�����Ēn�\�ʊ����獡�܂��ɑ�C���ɕ��o���ꂽCO2�A���������R�N����CO2�Ɛl�דI�ɕ��o���ꂽCO2���A���ꂼ��S���قȂ�U�镑�������邱�Ƃ�O��Ƃ��Ȃ���Β~�ϐ��͐������܂���B

�@�������A��C�Ƃ����d��̂Ȃ���Ԃɑ��݂���CO2�́A��U��C���ɕ��o����Ă��܂��A���̕��o���ꂽ�����A���o���̔@���ɂ�����炸�A���w�I�ɋ�ʂ��邱�Ƃ͏o�����A�S�������U�镑�������邱�ƂɂȂ�܂��B����̎����ɕ��o���ꂽ����̔�����������o���ꂽCO2�������I��I�ɑ�C���ɒ~�ς��邱�Ƃ͂���܂���B���������āA�l�דICO2�~�ϐ��͐��������Ȃ��̂ł��B

�@����������̓I�Ɏw�E���Ă����܂��B

�@�~�ϐ��ł́A�n�\�ʊ�����̎��R�N����CO2���oq1�́A�Y�Ɗv���ȑO��190.2Gt/�N���猻�݂�211.8Gt/�N�ɑ������Ă���ɂ�������炸�A��ɂ��ׂĂ��ĂђP�N�x�Ŋ��S�ɋz�������i�z������1.0�j�̂͂Ȃ��ł��傤�H�������Aq1�̕ϓ�����C����CO2�ؗ���Q�Ɉ�؉e����^���Ȃ��̂͂Ȃ��ł��傤���H

�@�Ⴆ�A�X���|�ԕX���T�C�N���̋C���ϓ��ɂ����q1���ϓ������Ƃ��A����ɂ��������đ�C����CO2�ؗ���Q�͑傫���ϓ����܂����B�~�ϐ��͉ߋ��̎����Ɩ������Ă��܂��B

�@���R�N����CO2���oq1�͏�ɂ��ׂĂ��P�N�x�Ŋ��S�ɋz����������A�l�דI��CO2���oq2�́A��C�ɕ��o���ꂽ���N�x��1/2���n�\�ʊ��ɋz������܂��i�z������0.5�j�B�Ȃ�q1��q2�ɑ���z��������ʂ����̂ł��傤���H

�@���̗��N�ɂ���C���ɂ�q2/2���z�����ꂸ�Ɏc���Ă���̂ł�����iq2/2�j✕1/2��q2/4���n�\�ʊ��ɋz�������͂��Ȃ̂ɁA�Ȃ��z������Ȃ��̂ł��傤���H����͒~�ϐ������o���������ɂ����CO2�̋�������ʂ��Ă��邱�Ƃ������Ă��܂��B

�@�܂��AIPCC�̒Y�f�z�}�ɂ��ƁA�Y�Ɗv�����猻�݂܂łɐl�דI��CO2���o�ʂ�6.4Gt/�N���������������ԂɁA�C�m�����CO2���o�ʂ�20Gt/�N�������Ă��܂��B�C�m�����CO2���o�̑������͑S�ċz�������̂ɁA����������Ȃ��l�דI��CO2���o��������C���ɒ~�ς����Q��������̂͂ǂ����Ăł��傤�H

�@��C����CO2�̋�������o�����ɋ�ʂ��Ȃ�������A�l�דI��CO2���o��葽���̑������������C�m�����CO2���o�̕�����C��CO2�Z�x�̏㏸�ɑ��Ă��傫����^����͂��ł��B

�@�~�ϐ��ł́A�L���̐l�דI��CO2���o������ꍇ�̑�C��CO2�̑����ʂ��A�������g���āi�j�A���̂悤�ɕ\�����Ă��܂��B

�l�Ԋ����ɂ���ĕ��o�����CO2�ʂ�Q�A�X�т�C�m�ɂ��z���ʂ�Q�ɑ��銄����r�Ƃ��AQ��r�͎��ԕω����Ȃ��Ɖ��肷��A��C���Ɏc������CO2�ʂ̐������v�Z���@�́A

Q�~�i1�|r�j+Q�~�i1�|r�j+Q�~�i1�|r�j+...

�Ƃ������ƂɂȂ�B���̐���̘a�͎��������A�l�Ԋ����ɂ��CO2���o�����������C����CO2�ʂ͑����Ă������ƂɂȂ�B

�i������wIR3S/TIGS�p��No.1�@�w�n�����g�����^�_�ᔻ�x�c�_18�Ap.42�j

���j�w�n�����g�����^�_�ᔻ�x�c�_18��Q�ƕ\������Ă���̂́A�{�e�ł�q2�Ƃ��Đ}�����Ă��܂��B���������Ă����ł̎咣�͐}���Ɏ����� ��0.5q2�Ɠ��`�ł��B

�@�~�ϐ��ł́A����Ԃ���ق�̋͂��ł��l�דI��CO2���o����������A��C���ɑؗ�����CO2�ʂ����������A������ɔ��U���Ă��܂����ƂɂȂ�܂��B�n�����͂��̂悤�ȕs����Ȍn�ł͂���܂���B���̕ω��͎��Ԃ̌o�߂ƂƂ��Ɋɘa����܂��B�~�ϐ��ł͎��Ԃ̌o�߂ɂ��ɘa��\���ł��܂���B

�@�܂��A�~�ϐ��Ől�דI��CO2���o���[���ɂȂ����ꍇ�ɂ͑�C����CO2�Z�x�͂ǂ��Ȃ�̂ł��傤���H�s�ςȂ̂ł��傤���H�H

�@�~�ϐ��ł́A�n�\�ʊ���CO2�z���ɂ��Ă̍l�@����؍s���Ă��Ȃ����߂ɍ����I�Ȑ������ł��Ȃ��̂ł��B

�@�~�ϐ��͌����̌��ۂ����邱�Ƃ�������A�l�דICO2���o�ɂ���đ�C��CO2�Z�x���㏸���邱�Ƃ��������邽�߂̊���̋�_�ł��B

No.1053 (2015/11/02)�A���@�čl�E�n�����g���_�@����12

�C���ϓ��Ƒ�C��CO2�Z�x�̊W1

�X���|�ԕX���T�C�N���Ƒ�C��CO2�Z�x

�@�ŏ��ɁA��ɂ�Vostok��n�̉ߋ�40���N�Ԓ��x�̕X���A�C�X�R�A���͂̌��ʂ��Љ�Ă����܂��B��10���N�����Ō���Ă���X���|�ԕX���̃T�C�N���́A��ɒn���̘f���Ƃ��Ă̋O���v�f�̎����ϓ��ɂ���đ��z���˂ɑ���n���̎���������ϓ����邱�Ƃɂ���ċN����ƍl�����Ă��܂��i�~�����R�r�b�`�E�T�C�N���j�B

�@�}�ɂ́A���݂���Ƃ����C�����i�j�A��C��CO2�Z�x����l�i�j�A�o�i�ԁj�̕��͌��ʂ������Ă��܂��B�C���ɂ��Ă͂����炭�_�f�̓��ʑ̔䗦��18C�ƋC���̊W����C���ϓ��𐄒肵�����̂��ƍl�����܂��B

�@Vostok�̕X���A�C�X�R�A���͂̌��ʂ͈̔͂ł́A���Ȃ��Ƃ�Vostok��n���ӂł́A���݂̋C���͉ߋ��̊ԕX���ɔ�r���Ă�����قLjُ�ɍ����Ƃ����ł͂Ȃ��A�ނ���Ⴂ���Ƃ�������܂��B

�@�O���t����A�C�����㏸����Ƒ�C����CO2�Z�x���㏸���A��C���̐o�̗ʂ��������邱�Ƃ�������܂��B

�@�C�����㏸����ƒn�\�ʊ��i�C�ʂ��܂ށj�ɑ��݂��Ă���CO2�̑�C���ւ̕��o�ʂ����傷�邽�߂ł��B

�@��}�́A���ɑ���CO2�̗n��x�Ȑ��ł��B���x���㏸���邱�ƂŊC����CO2�n��x���������邱�Ƃő�C����CO2�Z�x�������Ȃ�����ɉ��w���t���ω�����Ƃ������w�̊�{�I�ȗ��_�ɍ��v�������ۂł��B

�Q�l�F���@�`�@���@�u�����ւ̉��w�v�@�w�����[�̖@���Ɖ��w���t

�@��}�ɁA�C���ɑ���O�a�����C�ʂ������܂��B�C�����㏸����ƒn�\�ʊ�����̐��̏����ʂ������Ȃ�A���z�������ɂȂ邽�߁A�~�J�ʂ������Ȃ�A�n�\�ʊ��������ɂȂ�A�����炭����̐A�����L���ɂȂ錋�ʁA�n�\�ʂ����C���Ɋ����グ���鍻�o�̗ʂ�����̂ł��B

�@Vostok��n�̕X���A�C�X�R�A���͂̋C���Ƒ�C��CO2�Z�x�̕ϓ����ڂ�����r�����}�����Ɏ����܂��i�`���Ɏ������}�Ƃ͎��Ԏ����t�����Ȃ̂Œ��ӂ��Ă��������B�j�B

�@�}����킩��悤�ɁA�C���Ƒ�C��CO2�Z�x�̕ϓ��͓����悤�ȕϓ��X���������Ă��܂����A�ڂ�������ƋC���ϓ�����ɋN����A�����x��đ�C��CO2�Z�x���ϓ����Ă��邱�Ƃ�������܂��i�Ԃ̋Ȑ��̂ق����͂��ɉE���j�B

�@���͌��ʂ̎��n��I�ȊW������A�C���ϓ��������ƂȂ��āA���ʂƂ��đ�C��CO2�Z�x���ϓ����邱�Ƃ��m�F����Ă��܂��B

�@�ȏォ��A�X���|�ԕX���T�C�N���̋C���ϓ��������Ƃ��āA���̌��ʂƂ��đ�C��CO2�Z�x���ϓ��������Ƃ�������܂����B���̌��ۂɂ��ẮA���ɉȊw�I�E���E�I�ȃR���Z���T�X���m������Ă��܂��B

No.1052 (2015/10/31)�A���@�čl�E�n�����g���_�@����11

20���I�̉��g���̋��Ђ͍��ꂽ����

�C���ϑ��_�̊��ω�

�@�O��܂ŁA�l�דI�ȉe���ɂ��C���㏸�̎d�g�݂��Љ�܂����B�l�דI�ȉe���������ł͋Ǐ��I�ɑ傫�ȋC���㏸���N����܂��B20���I�̊ԁA���ɊJ�����i�݁A�l�H�I�ȃG�l���M�[����}���ɑ��債��20���I�㔼�͐l�Ԃ̋��Z���̋}���ȕω����N�������ƍl�����܂��B

�@�C���ϑ��_�́A���̐M�������m�ۂ��邽�߂ɁA���˓�����~�J������A�n�\�ʂ���̉ߑ�ȕ��˂��Ȃ����ʂ��̗ǂ��ꏊ�̒n��1�|2m�̍����ɐݒu����邱�Ƃ������ł��B�����͓K�ȏꏊ�ɐݒu����Ă����C���ϑ��_�ł������Ƃ��Ă��A�Ǘ���ǂ����Ă����܂�l�����ꂽ�ꏊ�ɂ͐ݒu����Ă��Ȃ��W��A���̌�̊��ω��ɂ���Đl�דI�ȉe�����Ă��܂��B

�@�܂�A���ӓI�ȉ�₂ł͂Ȃ��Ă��A�����ϑ��_���g�������邱�Ƃɂ���āA�ߔN�̋C���ϑ��f�[�^�͂ǂ����Ă��Ǐ��I�Ȑl�דI�ȉe�����ߑ�ɕ]�����Ă����̂ł��B�n���S�̂̋C���̕ϓ��X����]������ꍇ�ɂ͂��̓_�ɗ��ӂ��邱�Ƃ��d�v�ł��B

�@�Ⴆ�A��N12���ɋC���ϑ��_�w�����x�̏ꏊ���ړ]���܂����B����́A�ϑ��_���ӂ̊������܂�ɂ��l�דI�ȉe�������������Ă��邽�߂ɁA�C�ۊϑ��f�[�^�Ƃ��Ă̐M�������ۏł��Ȃ��Ɣ��f�������߂ł��傤�B

�@�ړ]�O�A�ϑ��_�͋C�ے��̕~�n���ɂ���܂����B�������H��r���Q�Ɏ��͂܂ꂽ�ꏊ�ł����B

�ϑ��_�w�����x�͖�900m���ꂽ�ΖL���Ȗk�̊ی����̈�p�Ɉړ]���܂����B

���̈ړ]�ɔ����āA�C�ے��ł͋��ϑ��_�Ɩk�̊ی����̌��݂̊ϑ��_��3�N�Ԋϑ����s���܂����B���̌��ʁA����2�n�_�ł��Ȃ�傫�ȋC���������邱�Ƃ������Ă��܂����B

�@�킸��900m�̈ړ��ŔN�ԕ��ϋC���Ł|0.9���A�N�ԕ��ύŒ�C���Ł|1.4���A�M�і邪�|17���Ƃ����傫�ȈႢ���m�F����܂����B

�@�ϑ��_�w�����x�̏ꍇ�͋ɒ[�ȗႩ������܂��A���{���A�����Đ��E���̊ϑ��_�ŁA���x�̍��͂���ɂ��Ă��A�����悤�ȋǏ��I�Ȋ��ω��̉e�����Ă���̂ł��i�ܘ_�A����s�s�����̒��̗Βn�ł���V�ϑ��_�ƌ����ǂ��A�l�דI�ȉe�������Ȃ��炸�Ă��܂��B�j�B

�@�����l�דI�ȉe���ɗ��ӂ���AIPCC�̂悤�ɋߔN�̋C���ϑ��f�[�^�̉��g���X�����A���j�I�ȉߋ��̋C���ϓ��̕����Ȑ��ɒ������邱�Ƃ��A�����ɖ��d�ȍs�ׂł��邩�͌����܂ł�����܂���B

�s���R��GHCN�̋C���ϑ��_���̌���

�@20���I�̏I�ՁA�����I�ȖړI�Œn�����g���ɂ���Đ��Ԍn�ɒv���I�Ȉ��e�����N����Ƃ����w�n�����g�����А��x����N����A�u���ԂɁg���E�W���h�̋C�ۗ��_�Ƃ��Đ��E���ɍL����A���݂ł͉��g���̉��������E�����̒��S�I�ȉۑ�ƂȂ�A�ő�������g�\�����āh���_�I�ɋ^���l�͉e����߂Ă��܂��܂����B���̃z�[���y�[�W�͐����Ȃ������c��i���ɑ��Ȃ��H�j�ł��i�֑��ł����A���̘A�ڂ��n�߂Ă���JAMSTEC�i�C�m�����J���@�\�j���玞�X�A�N�Z�X���L��AGoogle�Ayahoo!�̗������T�C�g�œ��z�[���y�[�W�̃����L���O���}���ɉ�����Ƃ����A�����̉���ۂ��N���܂����i�j�B�j�B

�@Climategate�����Ƃ�IPCC���C��ϓ��Ɋւ��鐭�{�ԃp�l���ɎQ�����钆�S�I�ȑg�D�̈�ł���p���C�[�X�g�A���O���A��w�E�C�ۃ��j�b�g�iCRU�j��Phil

Jones�����̃��[�����n�b�L���O����A�C�ۊϑ��f�[�^�̉�₂��͂��߂Ƃ���s���s�ׂ��\�I���ꂽ�����ł��B

�@�����ł́A20���I�̐��Ԍn�ɋ��ٓI�Ȉ��e�����y�ڂ��Ƃ����}���ȋC���㏸���ǂ̂悤�ɝs�����ꂽ�̂����A����̎���ŏЉ�邱�Ƃɂ��܂��B

�@���E�̎�v�ȋC���ϑ��f�[�^�x�[�X�̈�ł���GHCN�̋C���ϑ��_�̕ω����������n�}�ł��B1970�N�ȍ~�̋}���Ȋϑ��_�̌����ɂ����ڂ��������B

�@GHCN�iGlobal Historical Climatic Network�j�̊ϑ��_���ƁAGHCN�ɂ�鐢�E���ϋC���̕ϓ������̐}�Ɏ����܂��B

�@��}�ɂ��ď����R�����g���Ă����ƁA1700�N��ɂ��Ă͐����̐�i���̈ꕔ�̒n���I�ɕ����C���ϑ��f�[�^�i�k�������т̈ꕔ�j�ł���A�������f�[�^�������Ȃ����邽�߂ɁA����������Ēn���S�̂̋C���̕ϓ��X����\���͕̂s�K�ł��B

�@���������ϋC�����ł͂Ȃ����ϋC�����g�p���Ă��邽�߂ɁA���X���̏I��肩�猻�݂܂ł�7���ȏ�Ƃ����A�n���S�̂̕��ϋC���̕ϓ��Ƃ��Ă͍l�����Ȃ��傫�Ȃ̋C���㏸�������Ă��܂��B����͒n���S�̂̋C���̕ϓ��X���������Ă���̂ł͂Ȃ��A�ϑ��_���̕ω��ɂ��n���I�ȕ�̉e���f�������ʂ��ƍl�����܂��B

�@�n���S�̂̋C���ϓ��̌X���������w�W�Ƃ��ĕ��ϋC���𗘗p���邱�Ƃ͓K�ł͂���܂���B�ϑ��_�������Ȃ��A�n���I�ȕ肪����ꍇ�ɂ́A�S�����Ӗ��ƌ����Ă悢�ł��傤�B���ϋC�����g�p����ꍇ�ɂ́A�����̊ϑ��_�̕��ς��������A����_�̒P�Ƃ̘A���L�^�����邱�Ƃ̕����C���ϓ��X���������ŗL���ł��B

�@���āA����1970�N��ȍ~�ł��B�{���A�C���ϑ��_���𑝂₵�ăf�[�^�̐M���������߂�ƍl����Ƃ���ł����A���ۂɂ͂��̎�������C���ϑ��_���͌������Ă��܂��B����Ɠ������āA���E���ϋC�����}�㏸���Ă��邱�Ƃ�������܂��B

�@����GHCN�̃f�[�^���̍팸�ɂ����āA�C���̏㏸�X���̋����ϑ��_���c���A�C���̏㏸�X���̏������ϑ��_��C�����ቺ�X���������ϑ��_�������ꂽ�̂ł͂Ȃ����ƌ����Ă��܂��B1970�N�|1980�N��Ƃ́A�n�����g�����А����o�ꂵ�������ł�����܂��B

Climategate�����|��Ƃ����f�[�^��₂̎���

�@�����ł́A�ϑ��_�̃f�[�^���ǂ̂悤�ɉ����ꂽ�̂��A����̎�����Љ�܂��B

�@�ŏ��ɏЉ��̂́AGHCN�̊ϑ��_�ł���_�[�E�B����`�̃f�[�^�ł��B

�@�̐܂���Ŏ����Ă���̂��A���ۂ̊ϑ��l�ł��B��A�����̌X����100�N�ԂŁ|0.7���������Ă��邱�Ƃ�������܂��B

�@�Ƃ��낪�AGHCN�͂��̐��f�[�^�ɑ��āg��iadjustment�j�h�Ə̂��č��̎����Ŏ����l�i�E���̖ڐ���j�������鎖�ɂ���ĐԂ̐܂���Ŏ����f�[�^��s�������̂ł��B��A�����̌X���́A100�N�ԂŁ{1.2���������Ă��܂��B100�N�ԂŎ���2���߂������ʂ𗚂����Ă���̂ł��B

�@���Ɏ����̂�Darwin Zero�ɂ��Ă̓��l�̃f�[�^�ł��B

�@�{���̋C���ϑ��l�͒ቺ�X���������Ă���ɂ�������炸�A1941�N�ȍ~�́A����100�N������6���̏㏸�X���ɉ�����Ă��܂��B

�@���̐}��GISS�iNASA Goddard Institute for Space Studies �j�ɂ��A���X�J�B��Barrow�̋C���ϑ��f�[�^�ł��B

�@���F�̐܂�����ϑ��l�A�̐܂�����g�ώ����iHomogenization�j�h�Ƃ�����₌�̃f�[�^�ł��B��ʂ͗̊K�i��̒l�ł���E���̖ڐ���ɑΉ����Ă��܂��B

�@���}�́A�p���O�A�C�̔N���ϋC�����̃f�[�^�ł��B

�̐܂�������f�[�^�A���F�̐܂����UCHCN�iThe

United States Historical Climatology Network�j��GISS�ɂ���f�[�^�����ɋ��߂����̂ł��B

�@�����ł����f�[�^�͖��炩�ȋC���̒ቺ�X���������Ă��܂����A����ꂽ�f�[�^�ł͂��̌X����������Ă��܂��B

�@���̐}�́A�j���[�W�[�����h�̔N���ϋC���̕ϓ��ł��B

�@�̋Ȑ�����O�̐��f�[�^�ł���A�Ԃ̋Ȑ���NIWA�iThe National Institute of Water and Atmospheric Research�F�j���[�W�[�����h����������C�������j�ɂ����̃f�[�^�ł��B

�@���}�̓J�i�_�k�Ɍ��̋C�����i�H�j�ł��B

�@�@�̐܂����Environment�@Canada�ɂ��ϑ��l�i�H�j�ł���A�I�����W�F�̐܂����GHCN�ɂ����̃f�[�^�ł��B

�@�ȏ�A�C���ϑ��f�[�^�̉�₂̂����ꕔ�����Ă��܂����B�{���Ȃ�A�C���ϑ��_�ɑ���l�דI�ȉe����r�����邽�߂ɂ́A��l�Ƃ��ĉ��x���z�����������ׂ��ł����A������́g��h�����x���z��傫����������̒������s���Ă��܂��B

�@����͕�Ƃ������́A�C���̏㏸�X�������o�����߂̜��ӓI�ȉ�₂ł���A�f�[�^�̝s���ƌĂԂׂ��ł��傤�B

���݂̒n���S�̂̉��x��Ԃ͑S���ُ�ł͂Ȃ�

�@�Ō�ɁA�`���Ŏ�����GHCN�ɂ��ϑ��_���ƋC���ϓ��ɂ��āA����GHCN�̃f�[�^�x�[�X���g���āA����s��Ȃ������ꍇ�̕��ϋC�����̕ϓ������߂��}�������܂��B

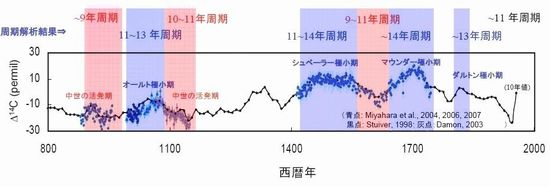

�@GHCN�̃I���W�i���̐}�ł͕��ϋC���̕ϓ��������Ă���A���X�����猻�݂܂ł̏㏸��7���ȏ�ɂȂ��Ă��܂����B���̐}�ł͎w�W�Ƃ��ĕ��ϋC�������g�p���Ă��܂��B���݂̋C����14���I������19���I���܂Ōp�����Ă������X���̒��̃}�E���_�[�ɏ����ƃ_���g���ɏ����̊Ԃ̋C�����̋ɑ�l�Ɠ����x�ł���A���X���ȍ~�̋C���㏸��1�����x�ł��B�����炭���݂͒������g�����͂����Ԓቷ�ł���ƍl�����܂��B

�@���ӓI�ȕ����菜�����Ƃ��Ă��A1900�N��㔼�̃f�[�^�ɂ͐l�דI�ȉe�����ߑ�ɕ]������Ă���A1970�N��ȍ~�̃f�[�^�ɂ͜��ӓI�ȑI�ʂ̉\��������܂�����A������l������ƁA���X�����猻�݂܂ł̋C���㏸�ʂ͑傫�����ς����Ă�1���ɖ����Ȃ��ƍl�����܂��B

�@Global�@Warming�@Petition�@Project�@�Ƃ����z�[���y�[�W��Arthur B. Robinson, Noah E. Robinson, and Willie Soon �ɂ�郌�|�[�g�������̐}���Љ�܂��B

�@��}�͖k�吼�m�̃T���K�b�\�C�̊C�ʉ��x�̕ϓ����C���͐ϕ��̓��ʑ̔䗦���琄�肵�����̂ł��B����ɂ��ƁA���݂͏��X������1�������ł���A�������g������1�����x�ቷ�ł��邱�Ƃ�������܂��B

�@��}�͒n�\�X�͂̌�ނ����������̂ł��B�X�͂̌�ނ͏��X���̏I���Ɠ������đ��債�n�߁A���̌�͐��`�I�ɑ������Ă���A���̌X���͒Y�����f�R������}���ɑ��債������E���I��O��ŕω��͂���܂���B

�@�����āA�ϑ�����Ă���k�ɒn���̋C���ϓ��͑��z���ˋ��x�ɓ������Ă���A�Y�����f�R������Ƃ͊W���Ă��Ȃ����Ƃ������Ă��܂��B

�@�����̃f�[�^�́A���z�����ƋC���̊W�͏��X�����������݂����ɕς�肪�Ȃ����Ƃ������Ă��܂��B�S�n���I�Ɍ���A���݂̒n���̉��x��Ԃُ͈�Ȃ��̂ł͂���܂���B

�@20���I�̋C���㏸�̋��ЂƂ́A������̓s�s���Ɛl�H�I�ȃG�l���M�[�̏W���I�ȗ��p�ɂ��ɂ߂ċǏ��I�E����I�ȋC���㏸���Ƃ������Ƃł��B

No.1051 (2015/10/29)�A���@�čl�E�n�����g���_�@����10

�l�דI�ȉe���ɂ��C���㏸�̎d�g��2

�G�ؗсE�G���n�E���ܑ����E�����肪������

�@���͑啪���ʕ{�s�Ƃ����n���s�s�ɏZ��ł��܂��B�������S�������w���̍��A1960�N��ɂ͎��鏊�ɎG�ؗт�|��ԁA�����ς�����܂����B��v�ȓ��H�ȊO�͖��ܑ��̓ʉ�������ł����B�s�̒��S�̏��ƒn�ȊO�ł͉����ȂǂقƂ�ǐ�������Ă��܂���ł����B

�@���w���̍��A�ꏄ�ڂ̑啪���̂��J�Â���鎖�ɂȂ�A���Ƃ̋߂��ɐV�݂��ꂽ�T�b�J�[��֒ʂ��铹���ܑ����ꂽ���ɂ́A�����s��I�ɂȂ������̂��Ɗ��S�������̂ł��i�j�B����ł����ς�炸�����ȊO�͖��ܑ��ŁA�J���~����������ɐ����肪�o�������̂ł��B

�@���Z�𑲋Ƃ��ĕʕ{�𗣂�A�Ăѕʕ{�ɖ߂��Ă����̂�30�N�߂��o���Ă���ł��B���͌��ς��܂����B�قƂ�ǂ��ׂĂ̓��ܑ͕��H�ƂȂ�A�w�Z��a�@�Ȃǂ̎{�݂̕~�n�����Ԓd�Ɉ͂����܂ꂽ�ꏊ�ȊO�ł͐������y��͎p�������܂����B���c�┨�A�G�ؗт⌴���ς͌������Ă��܂��܂����B

�@�����炭�A�I���A���{���̒n���s�s�ł��������Ƃ��N�����̂ł͂Ȃ��ł��傤���H�n�����j�s�s�Ⓦ���Ȃǂ̋���s�s�̌��ς͂��̔�ł͂Ȃ��ł��傤�B

�@���������g�߂Ȏ��R���ɑ��錃�ς́A���z��j�A�n�\�ʊ��̊������������܂����B

�s�������ܑ��͂Ȃ������̂��H

�@�������n�ʂ�A�����n��ɂȂ����ꏊ�́A�Ƃɂ��������B�^�Ă̒��Ԃɕܑ����ꂽ�n�ʂ́A50������قǔM���Ȃ�܂��B

�@�Ƃ��낪�A���̂������̉Ԓd�̓y�̕\�ʉ��x�͂���قǍ�������܂���B�A���̗t�̕\�ʉ��x�͍X�ɒႢ�悤�ł��B�����Ⴄ�̂ł��傤���H

�@������x�n�\�ʕt�߂̔M���x�}�������Ă����܂��B

�@�n�\�ʂ̔M���x������ƁA�n�\�ʂ���̕��M�ɂ͐ԊO�����ˈȊO�ɏ����ƔM�`��������܂��B�}�Ɏ��������ɂ����M23�ɂ��čl���Ă݂܂��B

�@�n���̑S�\�ʐςɑ��ĔN��1,000mm���x�̍~��������ƍl�����Ă��܂��B�C���ʂ̐��ʂ������ɕϓ����Ȃ����Ƃ���A�����ɔN��1,000mm���x�̐����n�\�ʁA�C�ʂ���������Ă���Ƃ������Ƃł��B

�@1,000mm�̏����ʂƂ́A1m2������1m3��1,000,000cm3��1,000,000g�̐�����������Ƃ������Ƃł��B���̋C���M�́A�C���ɂ���ĕω����܂����A590cal/g��2,468.56J/g���x�ł��B1�N�Ԓʂ��Ĉ��ʂ���������Ƃ����ꍇ�A���̕��ϓI�Ȏd�����͎��̒ʂ�ł��B

2,468.56�~1,000,000��(365�~24�~3,600)��78.3(W/m2)

�@����́A341.5(W/m2)��100�Ƃ����ꍇ�A22.9��23�ɑ������܂��B���̏����̐��M�ɂ����1m2������78.3(W/m2)�̗�p���ʂ�����Ƃ������Ƃł��B

�@�Ⴆ�A�n�\�ʂɍ~�����J���s�������ܑ̕��≺�����ɂ���āA���₩�ɒn�\�ʂ����菜����A�n�\�ʂ���̏����ʂ�����܂ł̔������x�ɂȂ����Ƃ��܂��B���̎��̒n�\�ʂ̔M���x�͎��̂悤�ɂȂ�܂��B

�@�@�}�Ɏ����悤�ɁA�����ɂ��M�̕��o�����x��12�ɂ��܂��B�����ʂ����������Ƃɂ��n�\�ʂ���̕��M�ʂ̌�������n�\�ʕ��˂ŕ₤�Ƃ���A114����125(��426.88 W/m2)�ɑ������܂��B���̎��̒n�\�ʂ̉��x�͎��̒ʂ�ł��B

�@���ϓI�Ȓn�����ŏ����ʂ�500mm���x��������ƁA���ϋC����6.7�����x���㏸����Ƃ������Ƃł��B����́A�����̂悤�ȑ�s�s�̐l�H�M���̑����ɂ�鏸�����ʂ����傫���l�ł��B

�@���ۂɂ́A���{�̕��ϔN�ԍ~���ʂ�1,700mm���x�ł��B�܂��A�s�s���ł͍~�J�̑啔�����s�������ܑ����ꂽ�n�\�ʂ��牺�����ɗ������܂�邽�߂ɁA�n�\�ʂ���̉J���̏����̌����ʂ́A500mm�ǂ��납�����Ƒ傫���Ȃ��Ă���ƍl�����܂��B

�@���{�ł͑�s�s�������ɂƂǂ܂炸�A�S���̉Z�n�ŕs�������ܑ��Ɖ������ɂ��J���̒n�\�ʂ���̔r���ɂ�銣�����ɂ���ċC�����㏸���Ă��܂��B�Z�n��S�̂ϓI�Ɍ���A�l�H�I�ȃG�l���M�[����i5.442W/m2�j�̑����ɂ��C���㏸�����A�n�\�ʂ̊������ɂ���Ď������p���ʁi78.3��2��39.15W/m2�j�̌����ɂ��C���㏸�̉e���̂ق����y���ɂ��傫���ƍl�����܂��B

�����Ƃ͈Ⴄ���{�̔M�і�

�@�ď�̓��{�̓s�s���ɂ�����n�\�ʂ���̏����ʂ̌����ɂ�鉷�x�㏸�̎d�g�݂́A���Ԃ̍����������ł���d�g�݂Ǝ��Ă��܂��B�������S�������ł͂���܂���B

�@�����ł͑�C���̂̎��x���Ⴂ���߁A�����Ȓn��Ƃ͈قȂ�A�M���n�\�ʂ���̋����ԊO�����˂Œ��ډF����Ԃɕ��M���邱�Ƃŋ}���ɒn�\�ʂ̗�p���i�݂܂��B���{�Ō����A�H����~�ɂ����Ă悭�������˗�p���ۂł��B���̂��߁A���z���˂̋������Ԃ͂ƂĂ������ɂȂ�܂����A��U�������߂}���ɋC����������܂��B

�@����ɑ��ĉ��т̓����ł�����{�ł́A�₦����������C�����ꂱ�ނ��߂ɁA���ɉď�ɂ͕��˗�p���ۂ͂قƂ�NjN����܂���B���̌��ʁA���������ɂȂ����n�\�ʂ���̕��˂͑�C�ɋz������A�g�߂�ꂽ��C�ɂ���Ēn�\�ʂ��g�߂��邽�߂ɁA���z������ł�����قNjC�����}���ɉ����邱�Ƃ͂���܂���B�M�і�ł��B

�@�X�ɁA�ܑ��H�⌚�z�����~�M���u�ƂȂ��č����̒��Ԃ̔M��~���A��Ԃɂ͕��M���邽�߂ɂ܂��܂��Q�ꂵ����ɂȂ�܂��B

�q�[�g�A�C�����h���ۂƃQ�������J

�@����܂Ō��Ă����悤�ɁA�ď�̏����ʂ̌����͐[���ȋC���㏸�������炵�܂��B�\�ʕܑ��|�������V�X�e���ɂ��n�\�ʊ��̊����������łȂ��Βn�̌������傫�ȉe����^���܂��B�X�͓����ʐς̐��ʂƓ����x�̗ʂ̐����C�����U���Ă��܂��B

�@�����Ă̓��ł��A�ΖL���Ȍ����ɑ��ݓ����ƁA�̊��I�ɂ����炩�ɗ�������������̂͏��U�ɂ���p���ʂ̂��߂ł��B�Βn�̌����͋C���㏸�̑傫�Ȍ����ł��B

�@�q�[�g�A�C�����h���ہ��s�s���̍������̎�v�Ȍ����́A�n�\�ʊ��̊������E�Βn�̌����Ɛl�H�G�l���M�[����̏W���I�Ȏg�p�ł��B�t��������\�����ɂ��~�M�e�ʂ̑����ł��B

�@����ő�s�s�łُ͈�ȏW�����J���Q�������J���p�����Ă��܂��B����2�̌��ۂ͖��ڂɊW���Ă��܂��B

�@���{�̋���s�s�̑����͑����m���̗ՊC���ɏW�����Ă��܂��B���{�̉Ăɂ͑����m���C�����A�n�\�ʂ̊������Ɛl�H�G�l���M�[����ō����ɂȂ��Ă���s�s���ɁA�����C�������Ղ�܂�C��₦���������Ă��܂��B�����C�������Ղ�܂n�\�t�߂̑�C�̓q�[�g�A�C�����h�Ɖ�������s�s���ŋ}���ɉ��M����邱�Ƃŋ����㏸�C�����A����Ȑϗ��_���������邱�ƂɂȂ�A�ɂ߂ċ����͈͂ɍ��J���~�点�܂��B

���{�ɂ����鉷�g����聁�q�[�g�A�C�����h���ۂ̉����@�͖��炩

�@���{�ɂ����āA���g���̋��ЂƂ��ĔF������Ă�����́A�������̒n�\�ʂ̊������E�Βn�̌����Ɛl�H�I�G�l���M�[�̏W���I�Ȏg�p�������Ƃ���A��ɉď�̋Ǐ��I�ȉ��x�㏸���q�[�g�A�C�����h���ۂł��B���̖��̌����͂���܂Ō��Ă����悤�ɖ����ł�����A�����@�������ł��B���{�ɂ����鉷�g����́A����s�s����̂��Ă������{�S���ɏo���邾���ψ�ɕ��U���邱�ƁA�l�H�I�ȃG�l���M�[��������炷���ƁA�ł��邾���ܑ��ʂ����炵�ĐA�������Đ��Ԍn�̐��z��L���ɂ��邱���ł��B

�@���X�s�s�����剻�����A�G�l���M�[����傳���邱�Ƃŗ����̒Nj���ڎw���Ă��ẮA���{�̉��g�����͉������邱�Ƃ͏o���܂���B

No.1050 (2015/10/28)�A���@�čl�E�n�����g���_�@����9

�l�דI�ȉe���ɂ��C���㏸�̎d�g��1

�C���͂ǂ̂悤�Ɍ��܂�̂�

�@�܂��A�����ʓ|�Ȃ̂ł����A�C�����n�\�ʕt�߂̑�C�̉��x���ǂ̂悤�Ɍ��܂�̂����Љ�܂��B

�@��}�́A�n���̕\�ʊ��̕��ϓI�ȔM���x���������͎��}�ł��B

�@�n���̑�C���O�̑��z���ˋ��x��1366W/m2�Ƃ��āA�n���̎�鑾�z���˂�n���̕\�ʐςŋϓ��Ɏ��Ƃ���ƁA���ϓI�ȕ��ˋ��x��1/4�ł���341.5W/m2�ɂȂ�܂��i���}�Q�Ɓj�B

�@�`���̐}�̖��ɕt�������l�́A341.5W/m2��100�Ƃ��ĕ\�����P�ʎ��ԓ�����̃G�l���M�[�̗��ʂ������Ă��܂��B

�@�C���Ƃ́A�n�\�ʕt�߁i�n��1.25�|2.00m�j�̑�C���x�ł��B�X�I�ɒn�\�ʂ̉��x�ŋߎ��ł�����̂Ƃ��܂��B���̂̕\�ʂ̉��x�́A���̕\�ʂ���̕��ˋ��x��I�iW/m2�j���Ƃ��āA�ߎ��I�Ɏ����Ɏ����X�e�t�@���E�{���c�}���̎��ŋ��߂邱�Ƃ��o���܂��B

![]()

�@�`���̐}����A�n�\�ʂ���̐ԊO�����˂�114�Ȃ̂ŁA���ˋ��x�́A

I��341.5W/m2�~114/100��389.3W/m2

�ɂȂ�܂��B������X�e�t�@���E�{���c�}���̎��ɑ�������

���������āA���ϓI�Ȓn�\�ʂ̉��x��288K��15�����n���̕��ϋC���ł��B

�l�H�I�ȃG�l���M�[�̗��p�ɂ���s�s�̋C���㏸

�@�l�דI�ȉe���Ƃ��Ă܂��v�����̂��A�H�ƓI�ɐ��Y���ꂽ�G�l���M�[�̏���ł��B���p���ꂽ�G�l���M�[�͍ŏI�I�ɂ��ׂĔr�M�ƂȂ�܂��B

�@�Ⴆ�A2012�N�x�̓��{��1�N�Ԃ̈ꎟ�G�l���M�[�̏���ʂ�20.819�~1018J�ł����B�������{�̍��y�ʐρi37.793km2�j�̒��̉Z�n�ʐ�32.1���ŏ����Ɖ��肵�����̒P�ʖʐϓ�����̕��ϓI�Ȏd���������߂�Ǝ��̒ʂ�ł��B

20.819�~1018��(365�~24�~3600)��(37.793�~106�~0.321)��5.442(W/m2)

�@�l�H�I�ȃG�l���M�[����̔r�M���S�Ēn�\�ʂ����߂���̂Ƃ��܂��B�����̂悤�ȑ�s�s�ł́A���ϓI�Ȉꎟ�G�l���M�[����ʂ�5�{���x�i27.21W/m2�j���������̂Ɖ��肷��ƁA�n�\�ʂ̔M���x�͎��̐}�Ɏ����悤�ɕω����܂��B

�l�H�M����27.21W/m2�~�i100/341.5W/m2�j��8

�@���ۂɂ͐l�H�M���ɂ���đ��������͂͏�����`���ɂ���Ă����M����܂����A�����ł͑S�Ēn�\�ʂ���̐ԊO�����˂ɂ���ĕ��M�������̂Ɖ��肵�Ă��܂��B���̎��A�n�\�ʕ��˂́@I��341.5W/m2�~122/100��416.63W/m2�A�n�\�ʉ��xT�͎��̂悤�Ɍv�Z�ł��܂��B

�@�܂�A��s�s���ł͐l�H�I�ȃG�l���M�[�̏���ŕ��ϋC����4.8�����C�����㏸���邱�ƂɂȂ�܂��B�ܘ_���ۂɂ͑�C�̗��ꓙ�ɂ���ĔM�͊g�U���邽�߁A�����܂ŏ������邱�Ƃ͍l�����܂��A�����ł��Ȃ��C���㏸���N���邱�ƂɂȂ�܂��B

�@�Q�l�̂��߂ɁA���{�̉Z�n�̕��ϋC���͎��̂悤�Ɍv�Z�ł��܂��B

�@���{�̕��ϓI�ȉZ�n�ł́A�l�H�I�ȃG�l���M�[�̏���ɂ����0.9���̋C���㏸���N���邱�ƂɂȂ�܂��B

�l�H�G�l���M�[�ɂ��n���̋C���ϓ��͖����ł���

�@�n���S�̂̕��ϋC���ɗ^����l�H�G�l���M�[����̉e�����l���Ă݂܂��B2014�N�x�̐��E�̈ꎟ�G�l���M�[����ʂ�559.818�~1018J�ł��B�n���̒P�ʖʐς�����̎d�����͎��̒ʂ�ł��B

559.818�~1018J��(365�~24�~3600)s��(510064471�~106)m2��0.035(W/m2)

�@����́A���ϓI�ȑ��z���˂̂킸��0.035��341.5��0.01���ɉ߂��܂���B�l�H�I�ȃG�l���M�[�̏���ɂ��C���㏸�͓��{�̂悤�ɉߓx�ɃG�l���M�[������鍑�̓s�s���̂�������ꂽ�A�ɂ߂ċǏ��I�Ȗ��ł���A�n���̉��g���Ƃ͑S���ւ��̂Ȃ������ł��B

�@�t�̌���������A���{�͂��܂�ɂ������̐l�H�I�ȃG�l���M�[��Q��Ă���Ƃ������Ƃł��B

�@