HP管理者から

No.1065 (2015/11/25)連載 再考・地球温暖化論 番外編

拝啓、国立環境研の皆様/侵入宇宙線と14Cと温暖化

国立環境研の皆様、異論があればご連絡ください

今日は、国立環境研のネットワークからアクセスを確認しました。連載のNo.1060の記事が気になるのでしょうか?記事に間違いや異論がございましたら遠慮なくお申し出ください。誠実に対処いたしますので。また、連載の内容は国立環境研の皆様にもきっと参考になると思いますので、ご熟読いただきたいと存じます。

太陽活動と宇宙線

連載では、炭素の同位体比率δ14Cが高い時には気温が下がることを説明なしに事実として紹介していましたが、少しだけ触れておきます。

宇宙空間には、超新星爆発などによって高エネルギーの荷電粒子が飛び交っています。これを宇宙線と呼びます。宇宙線は帯電しているため磁場によって軌道が曲げられたりはね返されたりします。

一方、太陽や地球は固有の磁場を持っています。地球大気に進入する宇宙線量は太陽磁場や地球磁場の影響で大部分は軌道が曲げられたりはね返されたりするために、生物が生きていけるほどに減少します。宇宙線は主に地球の磁力線が開いている両極から地球大気に侵入します。

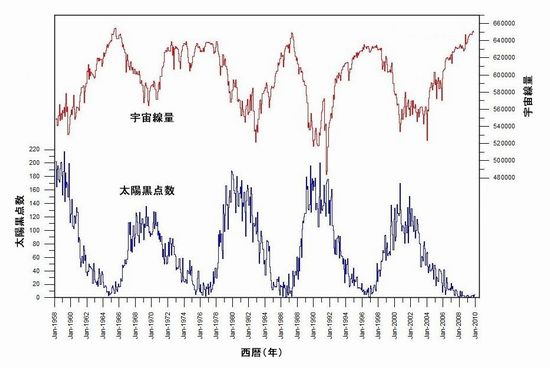

太陽活動は太陽黒点数で分かるように消長を繰り返しています。太陽活動が活発なときには、太陽磁場や太陽風も強くなり、太陽系に進入する宇宙線が少なくなります。

更に太陽磁場が強くなることによって地球磁場の磁力線密度が高くなり強固になります。その結果、地球大気に進入する宇宙線量も少なくなります。

宇宙線と雲

ウィルソンの霧箱という理科の実験をご存知でしょうか?水蒸気を満たした空間に荷電粒子を入射させると荷電粒子の軌跡に沿って霧=水滴が出来るという実験です。地球大気に宇宙線が侵入すると帯電した粒子が核となって雲が発達することになります。したがって、地球大気に進入する宇宙線量が増えるほど雲量が増加することになります。宇宙線量と低層雲量の観測例を図に示します。

宇宙線と14C

宇宙線が地球大気に侵入すると大気を構成する気体分子と衝突します。その過程て気体分子を構成する原子の原子核から中性子が叩き出されます。地球大気で最も大量に存在する窒素の原子核に中性子が衝突して原子核から陽子を叩き出すことによって、14N(陽子7、中性子7)が14C(陽子6、中性子8)に核種変換されます。

したがって、δ14Cが大きい時には地球大気に進入する宇宙線量が多いことを示しています。宇宙線量が多いということは地球磁場が弱く、太陽活動が不活発であることを示しています。

δ14Cとスベンスマルク効果

以上から、炭素の同位体比率δ14Cが大きな値を取るときには太陽活動が不活発であり、気温が低下し、逆にδ14Cが小さな値を取るときには気温が高くなるのです。

ところが、それだけではないのです。CO2地球温暖化仮説を支持する立場の大部分の気象学者たちは、太陽活動を太陽放射強度だけで捉えていました。太陽放射強度が1366W/m2から1367W/m2になったとしても、僅か0.07%の変化であり、気温に与える影響は無視できると考えたのです。

しかし、太陽活動と気温は強い相関関係にあることが判っていたのですから、もう少し総合的な判断をすべきだったのです。

今回紹介したように、太陽活動と地球大気に進入する宇宙線量は逆の相関関係を示します。したがって、太陽活動が活発なときには侵入宇宙線量が少なく、雲の発生量が少なくなります。逆に太陽活動が不活発なときには雲の発生量が多くなります。

したがって、太陽活動が活発なときには単に太陽放射強度が強くなるだけでなく、雲の量が減少するため、相乗効果で地球を温める有効な太陽放射量が太陽放射強度の増加の割合以上に増幅されるのです。この雲に因る効果をスベンスマルク効果と呼びます。

CO2地球温暖化説の敗北

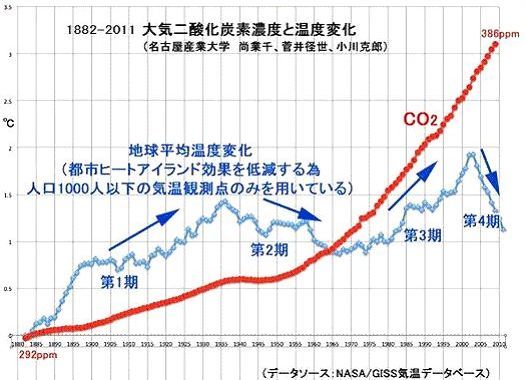

西暦2000年の前後で大気中のCO2濃度の増加傾向に明瞭な変化はありません。

それにもかかわらず、2000年以降の世界平均気温偏差は明らかな低温化傾向をしめしています。

したがって、気温変動は主に太陽活動によって変動していると解釈する以外にないのです。CO2地球温暖化説は完全に敗北したのです。

No.1064 (2015/11/20)連載 再考・地球温暖化論 その22

エコファシズム/万死に値する気象研究者、教育者、マスコミの対応

思考停止した大衆の存在がファシズムの温床

先進国の中で、日本国民ほど素直=脳天気に「人為的CO2地球温暖化」を『信じている』国民は他にはありません。欧米では、以前から人為的CO2地球温暖化を疑う健全な知性がありましたが、Climategate事件を機に、人為的CO2地球温暖化に対する信頼は失墜しています。

欧米の国民の内、人為的CO2地球温暖化を正しいと思っているのはせいぜい半分程度なのに対して、日本では9割以上の人が何の疑いもなく信じきっている状況です。これは、温暖化問題に限らず、とても危うい社会状況です。

勿論、物事の内容を正しく理解して、その上で判断した結果として大多数の人が認めるということはありえるかもしれません。しかし、物事を自分の頭で考えることを放棄して、『みんなが言うのだからそれに賛成しておこう』という判断で9割以上の人が賛同している状況はとても危うい。これは大東亜共栄圏、八紘一宇を信じて国の言うままに東アジアに侵略した当時の日本の状況と何ら変わるところがありません(これについては今年の冒頭の記事で紹介した伊丹万作「戦争責任者の問題」をご参照ください。)。

世間では、「情報の溢れている日本のような国では、国家がウソで国民を欺くことは出来ない」等というお題目をこれまた『信じきって』いる人が多いようです。確かに、ネット上にはこのホームページを含めて、人為的CO2地球温暖化仮説を否定する情報を提供しているサイトはあります。しかし、自分の頭で判断することを放棄した人ばかりでは、猫に小判です。ネット社会では権力を持っている者による大量情報によって大きなウソがつけるというのが実体です。

残念ながら、今の日本の状況は人為的CO2地球温暖化というエコファシズムの蔓延する時代です。昨今の国会を見ていると遠くない将来には日本は実質的にファシズムが支配する社会になるのかもしれません。

日本の気象研究者は何をしてきたのか

Climategate事件は対岸の火事ではありません。日本国内でも気象研究者たちは『人為的CO2地球温暖化詐欺』を仕組むために反論を封殺するためにあらゆることをしてきました。

おそらく、人為的CO2地球温暖化説に対して、初めて正面から批判した科学者の一人が熱物理学者の槌田敦ではないでしょうか。1999年に環境経済・政策学会の年報に「CO2温暖化脅威説は世紀の暴論―

寒冷化と経済行為による森林と農地の喪失こそ大問題 ―」を発表しました。

その後、環境経済・政策学会の中で槌田と東北大学の明日香壽川の間で論争がおきます。明日香と気象庁気象研究所の吉村純等によって、ネット上に「地球温暖化懐疑論へのコメント」(2005年)が公開されました。環境経済・政策学会の中で討論会が開催されましたが、結論には至りませんでした(2006年)。

その後、明日香グループの吉村純から私に、議論は気象学会で行いましょうという誘いのメールがありました。私は金を払ってまで気象学会員になる気がなかったのですが、槌田は気象学会員となり、気象学会の年次講演会で人為的CO2地球温暖化否定論の立場からの発表を行いました。その後、槌田と私の研究成果を2008年に気象学会誌「天気」に投稿しましたが、天気の編集責任者は明確な説明の出来ぬまま、掲載を拒否しました。その後気象学会は、槌田の年次講演会への参加まで拒否するという暴挙に出ました。天気投稿論文の内容については、2008年に槌田によって物理学会誌にも投稿され、時間はかかりましたが2010年に掲載されました。

気象学会は、人為的CO2地球温暖化説に対する疑問の声が多く上がるようになったことにいらだちを見せます。2009年3月13日の日本気象学会第35期第1回評議員会において、彼らが懐疑論と呼ぶ批判を封殺するべきではないかという話し合いが行われ、評議員の一人であった東大の住明正は明日香グループのレポートの印刷配布に言及しました。評議会では、気象学会や東大の権威によって、科学論争を封殺するという驚くべき内容が語られています。

これを受けて?、当時東大総長であった小宮山宏は、気象学会の評議会にも参加していた住明正に指示して、明日香グループの私的レポートであった「地球温暖化懐疑論へのコメント」に加筆修正して、表紙を変えて東京大学の名の下にIR3S/TIGS叢書No.1「地球温暖化懐疑論批判」という、東大の出版物としては前代未聞の科学的に低レベルの内容の、人為的CO2地球温暖化を批判する論者を貶めることだけを目的とした冊子を作らせました(2009年)。この冊子では、槌田、私、武田邦彦、渡辺正らが標的になりました。

この一方的で、誤った内容による中傷に対して反論の機会を与えるように槌田は東大IR3Sに申し入れを行いましたが、握りつぶされました。

このように、日本における唯一の気象研究の学会組織である気象学会を軸として、日本でも様々な謀略が行われてきたというのが実体です。

しかし、2000年を過ぎた頃から気温は彼らの言うほどには上昇せず、太陽活動の低下による気温の低下が明らかになってきました。自然の摂理を探求することを目的とすべき気象研究者が率先して、一仮説にすぎない人為的CO2地球温暖化仮説を唯一正しいものとして擁護し、それに異議を唱える主張を科学論争ではなく謀略によって退けてきた事は許されないことだと考えます。また、日本の国民を欺き、政府をミスリードし、社会的に大きな損害を与えた責任はどう取るのか・・・・・・、身の処し方を考えてほしいものです。

勿論、おかしいと思っていた気象研究者は少なくないはずです、専門家なのですから。しかし気象研究者として世渡りしていく上で表立って反意を示さなかっただけというのも、まさに万死に値する処世術だと考えます。

(独り言:最近JAMSTIC(海洋研究開発機構)のネットから時々アクセスが有るようですね。今日は久々に産総研の方も。少しは気にしているのですか?一体どう責任を取るつもりなのですか??笑)

若者をミスリードした教師の責任を問う

前大戦遂行のために大きな役割を果たしたのが実働部隊となる若者に対する軍国主義教育でした。無垢な若者たちに天皇を中心とする大東亜共栄圏を建設するという『崇高な使命』を叩き込んでいたのです。昔の教師たちはバカなことをやったものだ、と笑っている場合ではありません。人為的CO2地球温暖化問題ではまた同じことが繰り返されているのです。

教師たちは前大戦において生徒を戦地に駆り立てた上意下達の軍国教育を反省し、戦後教育においてはその科学性を重んじ、いかに真理を探求するのかを重視し、教育基本法にも明記されました。ところが、現在の教育現場ではまたしても上意下達の国家管理の教育が横行し、教師たちはそれに何の疑問も持たなくなっています。

娘の通った高校において、科学教育を担う理科や社会科の教師たちは教科書の内容を自ら吟味することを放棄し、ただ単に教科書の内容を生徒たちに伝えるだけの存在になっていました。高校の物理や化学の教科の内容を正しく理解すれば、人為的CO2地球温暖化仮説が誤りであることは当然理解できるはずです。

彼らに誤りを問うたところ、「偉い先生の書いた教科書には誤りがあるはずがない、もし誤りがあったとしてもそれは私たち教師の責任ではない。誤りが明らかになって教科書が訂正されるまでは何もしない。」と責任を回避する始末です。

日本において、まともな科学教育が行われず、人為的CO2地球温暖化という誤った認識が国家の政策をとんでもない方向に導いていますが、前大戦同様に、そこにはまたしても教育者の責任を放棄した無責任で無能な教師たちが大きな役割を果たしたという事実は忘れてはなりません。

かつて槌田さんと科学とは何かという話をしたことがあります。槌田さんは「科学とは疑うこと。疑って、疑って、疑って、それでもなお誤りを指摘できないことを正しいものとして理解すること」だと言われました。現在の日本の科学教育は、科学の皮を被った宗教に化したようです。汝、人為的CO2地球温暖化を疑うことなかれ…。

大本営発表と化した温暖化報道

日本のマスコミ・報道機関のレベルは、おそらく世界最低ではないかと思います。中でも人為的CO2地球温暖化に関する一面的な報道はひどすぎます。第四権力としての報道とは、権力組織の行動を民衆の立場から批判的に吟味して報道することです。

内容もまともに理解しないまま大多数の国民が国家や権威・権力を信じて狂騒状態にあるとき、果たしてその方向に挙国一致で突っ走ることに危うさはないのかを常に検証することこそ、報道機関のもっとも重要な役割です。国や権威・権力の走狗となって温暖化防止キャンペーンを張り、まともな研究者の正当な批判を無視している現状は、大本営発表と変わるところがありません。

このところ朝日新聞のネットワークからアクセスしてくださる方がいるようですが、一体どう考えているのですか?大手報道機関の中でもあなた方は特に非科学的な主張をされているように感じます。あなた方はまた戦中と同じ轍を踏んでいるのです。また自らの責任にはホッかぶりして、気象学者が嘘を言いましたとでも言って責任を回避するだけなのでしょうか?情けないことです。

人為的CO2地球温暖化の狂騒状態はいつまで続く

今のところ人為的CO2地球温暖化を巡る社会状況は絶望的です。温暖化対策が国家財政的に致命的な破綻をもたらす前に、出来るだけ早く、皆さんが自分の頭で考え、エコファシズムから脱却されんことを祈るばかりです。合掌。

終

■「管理者の雑記帳」に「再考・地球温暖化論」のスレッドをたてましたので、ご意見、ご質問のある方は書き込みをお願いいたします。(2015.12.04)

No.1063 (2015/11/19)連載 再考・地球温暖化論 その21

CO2温暖化対策が日本を蝕んでいる

なぜ気象研究者や企業がCO2温暖化説に固執するのか?

この問いに対する答えは極めて簡単です。儲かるからです。

そもそも人為的CO2地球温暖化説が出現して瞬く間に世界標準として定着し、しかも世界中の国々の国家政策になったのか?たかが気象という、どちらかと言えば地味な研究分野の自然科学的に見て極めて出来の悪い仮説の一つにすぎない人為的CO2地球温暖化仮説がどうして世界を動かすまでの力を持ったのか、空前の実に奇妙な出来事です。

そこには始めから大国を動かせるような強力な力を持つパトロンがいたからです。その一つは原子力産業界です。スリーマイル、チェルノブイリと原発事故が続き斜陽産業となりつつあった米国の原子力関連産業が飛びつきました。おそらく日本の企業も。

更に、20世紀終盤には先進工業国全体が後発工業国の安い工業製品によって軒並み世界市場のシェアを奪われつつありました。なんとか後発国には真似のできない高額の高付加価値製品を必要とする分野を作り出したいという思惑がありました。そこに登場したのが人為的CO2地球温暖化仮説という、誠に都合の良い道具立てだったのです。

ただ単に環境性能(≒CO2排出量が少ない)を謳った高額な製品を作っても、市場が小さく売れなくてはどうにもなりません。そこで、人為的CO2地球温暖化“脅威”説によって、CO2放出を抑制しなくては世界が滅びるという恐怖宣伝が行われ、国連を担ぎだして気候変動に関する枠組条約なるものをでっち上げ、CO2削減義務を押し付けるということをやったのです。

気象研究者は、一躍場末から檜舞台に登り、怪しげな研究であってもCO2温暖化関連の研究と銘打てば幾らでも研究費が付き、世界一の超高速電子計算機があてがわれたのです。気象研究者たちは自然科学者の大義を守るよりも、このまたとない幸運の源泉である人為的CO2地球温暖化説を死守することに決めたわけです。邪魔をする研究者は権威のもとに抹殺したのです。

企業経営者も同じです。温暖化対策という肩書さえ付けば、無能な日本政府はいくらでも補助金を付けてくれるのですから、幾らでも高額の商品を市場に投入できるのですから、笑いが止まらないはずです。

つい最近も無能な新環境大臣がCO2温暖化対策の観点から新規石炭火力発電所建設計画に噛み付いて見せました。本人は正義のヒロインを気取っているのでしょうが、自然科学的な無能をさらけ出しているだけです。このような無能な政治家しかいないことは悲劇です。

雲散霧消した挙句、環境を破壊するCO2温暖化対策費

では実際に、日本ではどのくらいのお金が人為的CO2地球温暖化防止対策につぎ込まれているのかを確認しておきます。

悪名高き(笑)、電力中研のレポート「3兆円の地球温暖化対策予算の費用対効果を問う」(朝野、杉山、2010年)から見ておきます。

レポートのまとめられた2010年では、国と地方自治体合わせて3兆円近くが使われていたとしています。おそらく、現在は更に大きな予算額になっているのではないでしょうか。

しかしそれだけではありません。私たちは毎月電気料金に上乗せされた再エネ賦課金を徴収されています。

再エネ賦課金額は年々急速に高額となり、2015年は1兆3222億円にまで上昇しています。更に電力料金には原子力発電の後処理費用のための賦課金が増えることが決まっています。

こうして日本では毎年4兆円?程度のお金が人為的CO2地球温暖化防止対策費用としてつぎ込まれています。さぞかしその効果が出ているはずですが、現実はどうでしょうか。

日本の一次エネルギー消費量を見ると、2008年頃に消費が減少していますが、これはリーマン・ショックで経済が停滞したからであって、人為的CO2地球温暖化対策の成果ではありません。その後2011年の福島原発事故などがありましたが、結局のところ化石エネルギー消費はほとんど変化せず、原発事故後の『特殊事情』とはいえ、多少増加しているのが現状です。

結局年間4兆円もの巨額のお金を温暖化対策としてつぎ込んでも、実質的にはCO2放出量を減らすことが出来なかったというのが現実なのです。

化石燃料とはとても使いやすく効率的なエネルギーであり、現在の工業生産システムを支えています。人為的CO2地球温暖化対策として導入された代替技術は、極めて迂回度が大きく、化石燃料を使用するシステムに比較して複雑、あるいは大規模になります。

たとえ、その運用段階で化石燃料を消費しなくてもその複雑で図体のでかいシステムを工業製品として製造・あるいは運用段階で燃料以外では化石燃料を大量に消費しているということです。

化石燃料消費が減らずに、4兆円/年もの費用がどこに消えてしまったのでしょうか?燃料の消費先がエネルギー供給産業から製造業へシフトして、太陽光発電所や風力発電所など役立たずの工業製品が大量に創りだされたということです。あるいは、燃料電池車1台につき200万円もの濡れ手に粟の補助金を手にするトヨタのように、大企業に「エコなんとか」という補助金がばらまかれているということです。

その結果どうなったでしょうか?山の稜線に巨大風力発電が林立して里山の豊かな水源を壊しています。あるいは田舎道を通ると其処此処に太陽光発電パネルが敷設され、後継者のいなくなった農地を不毛の土地にしています。真夏の昼間に太陽電池パネルに手をかざしてみてください。農地を壊して太陽電池パネルに置き換えるということは、水循環を破壊して発熱体を並べるようなもので、温暖化対策で高温化するという誠に馬鹿げた話です。

一刻も早くCO2温暖化対策を止めなければ!

先進国で最も国家財政状況の悪い日本において、現在は4兆円でも更に増大することが明らかなCO2温暖化対策のための莫大な費用負担によって、日本は貴重な資産を消耗し、国民は困窮し、国土は荒れ果てることになります。

風力発電や太陽光発電、あるいはこれをバックアップするための膨大なシステムは、先々不良資産となってさらに国家財政を圧迫することになります。

人為的CO2地球温暖化という虚像に怯えて国を滅ぼす愚かな経済政策に決別して、自然科学に足をつけた立て直しに早急にシフトすることが、今こそ必要です。まずその手始めとして、気候変動に関する枠組条約から一刻も早く離脱することが必要です。

No.1062 (2015/11/16)連載 再考・地球温暖化論 その20

20世紀温暖化の総括と欠陥数値モデル

20世紀温暖化の総括

前回見たように、CO2温暖化説の不備に対する弁明は、理系の高校生にでも見破られてしまいそうな杜撰な内容でした。どうもまともに科学的・論理的に説明することを始めから放棄しているような内容でした。人為的CO2蓄積説と併せて、人為的CO2地球温暖化説からの反論はいずれも自然科学的には評価するに値しないものでした。

連載で検討した20世紀の温暖化について総括しておくことにします。

|

1. 20世紀の地球全体の温暖化傾向は、19世紀中盤まで続いた完新世で最も寒冷な時期であった小氷期からの気温の回復の過程であった。 2. 小氷期終了から20世紀末までの地球全体の気温上昇は大きく見積もって1.0℃程度であり、人類史上かつて経験したことのないほどの異常に急激な昇温ではなく、現状は中世温暖期よりも1℃程度低い気温である。 3. 20世紀の地球全体の気温上昇の主因は、小氷期に不活発になっていた太陽活動が回復過程に入って活動が活発になったことによる。 4. 20世紀の温暖化の脅威の実体は、人為的な開発行為による地表面環境の乾燥化と人工的なエネルギーの集中的な使用であり、地球上の水循環と植生を破壊して行われた都市化が進行したごく一部地域の極めて局所的な異常な気温上昇である。 |

更に、人為的CO2地球温暖化説についての総括を以下に示します。

|

5. 現在の大気中CO2濃度に占める人為的な影響は3%(12ppm)程度であり、産業革命以後の大気中CO2濃度上昇量110ppmの10%程度。 6. 産業革命以後の大気中CO2濃度上昇の主因は気温の上昇であり、これに伴う地表面−大気環境のCO2循環の活発化によって大気中のCO2滞留量が増加したことによる。 7. 対流圏下層大気に含まれているCO2濃度は、地表面からの赤外線放射を吸収するのに既に十分な濃度である。 8. 地表面からの赤外線を吸収して振動励起された下層大気中のCO2分子は、大気組成の99%以上を占めるN2分子、O2分子などとの分子衝突によって吸収したエネルギーを放出するため、再び赤外線を放射して基底状態に戻ることはない。N2分子、O2分子などにエネルギー等分配則に従って地表面放射のエネルギーを配分することによって大気温度が上昇する。 9. 大気から地表に向かう赤外線放射の強さは大気の温度によって決まる(熱放射)。局所熱力学平衡状態にある対流圏下層大気中でCO2濃度が上昇しても赤外線放射が強くなることはない。 |

20世紀の地球全体の気温の上昇傾向は太陽活動の活発化による自然変動です。大気中のCO2濃度の上昇による付加的な温室効果による気温上昇という現象は起こっておらず、気温上昇の結果としてCO2濃度が上昇したのです。

その一方で、人間活動による環境の改変に伴う植生・水循環の破壊による地表面環境の乾燥化と工業的なエネルギーの集中的な消費によって局所的な異常な気温上昇が起きています。これは地球全体の温暖化とは全く異なる原因による現象です。

通説としての“地球温暖化”では、大気中CO2濃度上昇によって地球全体が異常な気温上昇に見舞われると主張しますが、自然科学的に見てその可能性は限りなく低いのですが、仮にそれが事実だとしても大気中CO2濃度に占める人為的な影響は高々3%に過ぎないため、温暖化対策としての人為的CO2放出量規制は無意味です。

倒錯した気候シミュレーションによる人為的CO2地球温暖化説の正当化

人為的CO2地球温暖化説に唯一残された拠り所は、超高速のコンピュータによる数値モデルを用いた気候シミュレーションの結果だけです。しかし、これは全く噴飯物です。

多少数値モデルによるシミュレーションに関わった者であれば、気象現象のようなミクロスケールの現象が全体の結果にまで波及するような、極めてデリケートな問題を地球規模という巨大なスケールでモデル化して、安定した解あるいは実用的な結果が得られるとは考えられない、というのが常識です。スーパーコンピューターによる気候予測シミュレーションは素人を欺くための大仕掛のペテンです。

しかし冷静に考えれば、基本的に同じ構造を持つ気象数値モデルに基づく日本周辺の部分モデルによる気象予測シミュレーションによる天気予報がある程度信頼性出来る結果を提供できるのは良くて3日間程度、1週間先の天気予報を信じるのは占いレベルです。これを見れば、地球規模の長期の気候予測シミュレーションには信頼性は無いということは、素人でも分かることです。これ以上の検討は必要ないのですが、もう少し考えてみましょう。

そもそも数値モデルとは、その対象とする現象が理論的に十分理解されていることを前提に、それを数式で表現したものです。気象予測の数値モデルの致命的な欠陥は、未だに地球大気の中で起きる気象現象の全体像が理論的に把握できていないことです。また、部分的な現象が把握できたとしても、全体として整合性を持つモデルを数学的に表現できるとは限りません。

気候予測シミュレーションに用いる数値モデルは、最低でも流体の運動を表すNavier–Stokesの運動方程式、質量保存の法則、エネルギー保存の法則を満足するような解を求める非線形の多元連立方程式系を解く必要があります。

ところが、運動方程式、質量保存則、エネルギー保存則に関連する状態量(温度、密度、圧力など)相互の関係は自明ではなく、一意的に決めることが出来ません。したがって、何らかの仮定のもとに数値モデルの設計者が恣意的に状態量を決定してやらなければ(パラメタ化)方程式を作ることすら出来ません。

パラメタ化によって、一応解くべき方程式は決まりますが、数値モデルは既に設計者の何らかの恣意的な条件設定を含んでおり、自然を模倣しているのではないのです。得られた解が実際の気象現象を正しく模倣している保証はどこにもないのです。

人為的なCO2の放出によって温度が高くなるというアルゴリズムを恣意的に組み込めばモデルはそのように振る舞うだけです。しかし、それが自然現象として正しい保証はどこにもないのです。つまり、現在の気候予測の数値シミュレーションとは、人為的なCO2放出量の増加で急激な気温上昇が起こり、破滅的な脅威が起こるという結果が出るように調整した数値モデルを使った出来レースに過ぎないのです。

例えば、20世紀後半の気温上昇を正しくシミュレート出来たということは、Climategate事件で明らかになったデータ改竄によって作られた異常な気温上昇を再現していたということであり、言い換えれば地球の実体は表現できなかったということなのです。

したがって、数値モデルによる気候シミュレーションの結果を以って自然現象を解釈するという行為は全く倒錯しているのです。

西暦2000年以降、地球の気温は横這いから低下する傾向を示していることを既に紹介しました。これは現象的には太陽活動が不活発になったことによります。

ところが大多数の気候予測の数値モデルは、過去の観測データにおいて太陽活動の変動傾向と気温の変動傾向が強い相関を持っているにもかかわらず、太陽活動を放射強度のみで解釈した結果、太陽活動の変動が気温変動に与える影響は小さいという前提で組み立てられています。

グラフから分かるように、年々シミュレーション結果と実際の観測値の乖離が大きくなっているようです。これはどのような弁明をしたところで、太陽活動を過小評価し、CO2濃度の変化を過大に評価する現在の気候予測の数値モデルは将来の気候変動を予測することは出来ないことを事実が示しているということです。

No.1061 (2015/11/15)米・欧盲従の安倍晋三の軽はずみな発言を憂う

日本国内におけるテロ発生リスクを現実感を持って考えているのか?

戦争法案が成立して以後、安倍晋三政権の外交姿勢は増々、米・欧盲従一辺倒の前のめりなものになっています。

南沙諸島における米海軍の中国に対する挑発行為に対して短絡的に支持を表明したこともその表れです。曲がりなりにもまだ平和憲法は放棄されているわけではないのですから、国際紛争を武力やそれに準じる示威行動で牽制する米国の挑発行動を手放しに支持すべきではありません。勿論、中国の無理筋の行為に対して外交的手段を最大限駆使して苦言を呈する必要はありますが、同時に米国に対しても安易な武力による示威行動を控えるべきだと忠告すべきです。

そして昨日のフランス国内におけるイスラム・テロです。日本は9.11を契機に、それまで一切の軍事的な介入に加担せず、比較的良好であった中東諸国に対して、米国及びその有志国連合に取り込まれて、大義のないアフガン戦争・イラク戦争に積極的に関与しました。アフガン・イラクに対する濡れ衣による軍事介入の誤りに対して日本は自らの行動を一切総括をしておらず、安倍晋三はこの日本政府の態度を正当化する立場をとっています。

中東地域の混乱は近現代の欧米による理不尽な・手前勝手な政治・経済・軍事的介入の歴史を引きずっており、本質的な原因はむしろ欧米側にあるということを認識しなければなりません。

9.11以降だけに限っても米・欧の中東における非戦闘員を巻き込む虐殺行為によってイスラム圏の反感はますます大きくなっています。9.11を大義名分として中東を米・欧のコントーロール下に制圧しようという米・欧の目論見は、圧倒的な武力で短期間に終了するという予測のもとに始まったわけですが、完全に作戦は失敗し、シリアの内戦までが加わりイスラム国の台頭もあり泥沼状態になりました。

こうした自ら生み出した泥沼状態を、なんとか対面を保つために米・欧有志国連合が空爆を強め、虐殺行為を続けていることが今回のテロの背景にあります。

安倍晋三や日本の外交はこうした長年の歴史に無頓着で、日本も有志国連合の主要国のように国連の常任理事国になりたいがために、米・欧の軍事行動に対しては深く考えずに、なんでも盲目的に賛成するという誠に愚かな外交姿勢になってしまっているのです。

中東諸国の住民から見れば、有志国連合に参加する安倍晋三・日本政府の現状は、米国・仏国同様の明確な敵国になっていることを認識しなければなりません。フランスのオランド大統領は今回のテロを戦争だと言い、あらゆる武力を使って報復すると宣言しました。9.11の米国と同じ、冷静さを欠いた武力による制圧を宣言したわけですが、増々泥沼状態が激化することは必定です。軽はずみに米・欧に追随し、今回のテロ後もすぐさまフランスの行動を支持すると表明した安倍晋三には責任を本当に取れるのか、不安でなりません。

直近の日本開催の伊勢志摩サミットは、格好の標的になる可能性があります。今回のフランスにおけるテロと同種の事件が起こる可能性は低くないのです。安倍晋三や外務省は果たして現実感を持っているのか、…。戦争法案の国会審議で、国民の危険が増すことはないと説明した安倍晋三・自民党政権には、現実と乖離した楽観論に浸っているとしか思えません。

本来平和主義の日本であるのならば、前のめりに米・欧による有志国連合に参加してこの泥沼状態を創りだした一方の当事者になるのではなく、有志国連合からも一定の距離をおいて、独自の距離感で中東諸国との外交チャンネルを開き、残虐な殺し合いを収束させるべく行動すべきであり、そうした行動こそ世界の国々からの信頼を勝ち得るものだと考えます。

No.1060 (2015/11/12)連載 再考・地球温暖化論 その19

国立環境研/江守正多の主張を検証する

これまで見てきたように、現状から大気中CO2濃度が多少高くなったとしても、温室効果が著しく大きくなり気温が上昇するという現象は起こりえないことが分かりました(勿論、大気圧が数10気圧になるような増加であれば別ですが(笑)。後述。)。

しかし、人為的CO2地球温暖化の脅威を吹聴した気象学者や各国政府にとって、これはとても都合の悪いことです。そこで、人為的CO2地球温暖化説の正当性を主張する研究者や官僚たちは反論を試みています。通俗的な反論として、国立環境研究所のホームページから、江守正多氏の主張を検証することにします。

まず、江守氏の解説を全文引用しておきます。

http://www.cger.nies.go.jp/ja/library/qa/4/4-1/qa_4-1-j.html

●温室効果が地表をあたためることの「証拠」

まず、地球の地表付近の温度はどのように決まっているのでしょうか。一般に、物体は、その温度が高いほどたくさんのエネルギーを赤外線として放出します。そして、地表の温度は、地表がうけとるエネルギーとちょうど同じだけのエネルギーを放出するような温度に決まっています[注1]。なぜなら、もしも地表の温度がそれより高ければ、放出するエネルギーがうけとるエネルギーを上回るので、地表が冷えて、結局、エネルギーの出入りがつりあう温度におちつくはずだからです。地表の温度がそれより低かった場合も同様です。

さて、宇宙からみると、地球は太陽からエネルギーをうけとり、それとほぼ同じだけのエネルギーの赤外線を宇宙に放出しています(図1)。もしも地球の大気に「温室効果」がなかったら、地表は太陽からのエネルギーのみをうけとり、それとつりあうエネルギーを放出します(図

1a)。このとき、地表付近の平均気温はおよそ−19℃になることが、基本的な物理法則から計算できます[注2]。しかし、現実の地球の大気には温室効果があることがわかっています。すなわち、地表から放出された赤外線の一部が大気によって吸収されるとともに、大気から地表にむけて赤外線が放出されます。つまり、地表は太陽からのエネルギーと大気からのエネルギーの両方をうけとります(図1b)。この効果によって、現実の地表付近の平均気温はおよそ14℃になっています。したがって、実際に地球の気温が−19℃ではなく14℃であることが、大気の温室効果が地球をあたためることの「証拠」であるといえるでしょう。

●二酸化炭素(CO2)が増えると温室効果が増えることの「証拠」

ところで、大気中における赤外線の吸収、放出の主役は、大気の主成分である窒素や酸素ではなく、水蒸気[注3]やCO2などの微量な気体の分子です。赤外線は「電磁波」の一種ですが、一般に、分子は、その種類に応じて特定の波長の電磁波を吸収、放出することが、物理学的によくわかっています。身近な例としては、電子レンジの中の食品があたたまるのは、赤外線と同様に電磁波の一種であるマイクロ波が電子レンジの中につくりだされ、これが食品中の水分子によって吸収されるためです。

ここで、つぎのような疑問がわくかもしれません。「仮に、地表から放出された赤外線のうち、CO2によって吸収される波長のものがすべて大気に一度吸収されてしまったら、それ以上CO2が増えても温室効果は増えないのではないだろうか?」これはもっともな疑問であり、きちんと答えておく必要があります。実は、現在の地球の状態からCO2が増えると、まだまだ赤外線の吸収が増えることがわかっています。しかし、そのくわしい説明は難しい物理の話になりますのでここでは省略し、もうひとつの重要な点を説明しておきましょう。仮に、地表から放出された赤外線のうち、CO2によって吸収される波長のものがすべて一度吸収されてしまおうが、CO2が増えれば、温室効果はいくらでも増えるのです。なぜなら、ひとたび赤外線が分子に吸収されても、分子からふたたび赤外線が放出されるからです[注4]。そして、CO2分子が多いほど、この吸収、放出がくりかえされる回数が増えると考えることができます。図2は、このことを模式的に表したものです。CO2分子による吸収・放出の回数が増えるたびに、上向きだけでなく下向きに赤外線が放出され、地表に到達する赤外線の量が増えるのがわかります。

その極端な例が金星です。もしも金星の大気に温室効果がなかったら、金星の表面温度はおよそ−50℃になるはずですが[注5]、CO2を主成分とする分厚い大気の猛烈な温室効果によって、実際の金星の表面温度はおよそ460℃になっています。これは、地球もこれからCO2がどんどん増えれば、温室効果がいくらでも増えることができる「証拠」といえます。

●「実際にどれだけ温暖化するか?」には不確かさがある

このように「CO2が増えると温暖化する」ことの根拠ははっきりしています。ただし、以上の説明は、CO2以外の要因が温暖化を、少なくとも部分的に、打ち消す可能性を否定するものではありません。たとえば、大きな火山が噴火すれば、火山ガスから生成するエアロゾル(大気中の微粒子)が日射を反射するため温暖化は一時的に抑制されますが、火山の噴火は予測不可能です。また、温暖化にともない雲が変化するなどの「フィードバック」[注6]が、現在の科学ではまだ完全には理解されていません。したがって、何らかのフィードバックにより温暖化が小さめにおさえられる可能性は否定できません。これらの要因があるため、「実際にどれだけ温暖化するか」の予測には不確かさがあることに注意しておきましょう。かといって、何らかのフィードバックにより温暖化が大きく加速される可能性も同様に否定できませんので、予測に不確かさがあることは、決して温暖化問題を過小評価してよいことを意味しません。

注1

地表からは赤外線以外にも熱や水蒸気の形でエネルギーが放出されます(顕熱、潜熱とよばれます)が、ここではそのくわしい説明は省略します。これらを考えに入れたとしても、地表温度が高いほどたくさんのエネルギーが放出されます。

注2 簡単化のため、地表から放出するエネルギーをすべて赤外線とした場合の計算値です。

注3 水蒸気の役割についての説明は、ココが知りたい地球温暖化「水蒸気の温室効果」をご覧ください。水蒸気の存在を考えに入れても、今回の説明の内容に本質的な影響はありません。

注4

正確には、分子が吸収した赤外線のエネルギーは分子間の衝突により、玉突きのように別の分子に受けわたされていき、別の分子から赤外線が放出される可能性が高いです。これを考えに入れても、今回の説明には本質的な影響はありません。

注5

金星は地球より太陽に近いですが、太陽のエネルギーのおよそ8割が雲などによって反射されてしまうので(地球の場合はおよそ3割)、温室効果がなかった場合の温度はこのように地球よりも低くなります。

注6

一般には、結果が原因にはねかえることをいいます。ここでは、気温の上昇によって引き起こされた現象が、さらに気温を上げたり下げたりする働きのことです。

さらにくわしく知りたい人のために

小倉義光 (1999) 一般気象学(第5章「大気における放射」).

東京大学出版会. 柴田清孝 (1999) 光の気象学. 朝倉書店. (こちらはかなり専門的です)

2007-03-01

地球環境研究センターニュース2007年2月号に掲載

2010-12-16 内容を一部更新

註)下線は近藤による。

江守氏の主張の中で下線を引いた部分について、検証することにします。

低層大気中CO2による赤外線の再放射はあるのか?

まず、「実は、現在の地球の状態からCO2が増えると、まだまだ赤外線の吸収が増えることがわかっています。しかし、そのくわしい説明は難しい物理の話になりますのでここでは省略」についてですが、難しくても良いのでぜひご高説を伺いたいものです(笑)。

次に、「CO2分子が多いほど、この吸収、放出がくりかえされる回数が増えると考えることができます。図2は、このことを模式的に表したものです。CO2分子による吸収・放出の回数が増えるたびに、上向きだけでなく下向きに赤外線が放出され、地表に到達する赤外線の量が増える」です。

No.1057で紹介したように、1気圧、つまり地表面付近の気圧では大気を構成する気体分子は平均的に130ピコ秒=1.3✕10-10秒に1回ほど分子衝突が起こります。

一方、二酸化炭素CO2が赤外線を吸収して振動のエネルギー状態が高くなった状態=励起状態になったとします。励起状態は不安定なのでエネルギーを放出して安定した状態=基底状態に戻ります。振動励起された状態から基底状態に戻るには放射過程,無放射過程,光化学的過程の3つのパスがあります。光化学過程は化学反応を伴う過程なのでここでは触れません。

放射過程とは、赤外線を吸収して振動励起されたCO2分子が、再びエネルギーを赤外線として放出して基底状態に戻る過程です。CO2分子が赤外線を吸収して励起状態になり、再び赤外線を放射して基底状態に戻るまでの時間=緩和時間は4ミリ秒=4✕10-3秒程度です。

無放射過程とは、その名の通り、赤外線を放射しないままに基底状態に戻る過程です。具体的には局所熱力学平衡状態で頻繁に起こる分子衝突によって、運動エネルギーとしてエネルギーを放出して基底状態に戻る過程です。地表付近では平均的な分子衝突間隔は1.3✕10-10秒程度です。

したがって、赤外線を吸収して振動励起されたCO2分子が4✕10-3秒後に『再放射する』以前に、単純に考えると(4✕10-3)/(1.3✕10-10)≒3.08✕107回(約3000万回)の衝突が起こることになります。つまり、実際には地表面付近では赤外線を吸収して励起状態になったCO2分子が再び赤外線を放出して基底状態に戻るという現象が起こる可能性は限りなくゼロに近いということです。

『大気は地表面からの赤外線放射を吸収して暖まる』という現象の仕組みとは、赤外線を吸収して励起されたCO2分子の持つエネルギーが局所熱力学平衡状態にある大気の中で分子衝突を介して、エネルギー等分配則に従って、大気の99%以上を占めている窒素N2分子や酸素O2分子の並進運動のエネルギーとして再配分されるからです。

江守氏が言うように、CO2分子同士の間で赤外線の放射吸収が繰り返されてN2分子やO2分子にエネルギーが配分されなければ、大気の温度は上昇しないのです。あるいは、CO2分子だけが高いエネルギー状態で在り続けることは、局所熱力学平衡状態、あるいはエネルギー等分配則に反する状態であり、起こり得ないのです。

江守氏の第一の誤りは低層大気の中では赤外線を吸収して振動励起されたCO2分子から赤外線の再放射は起こらないということを理解していないことです。

第二に、江守氏が言う通りに放射と吸収が繰り返されるとしても、エネルギーが時間の経過とともに受け渡されているだけであり、赤外線のエネルギー量が増えることはありません。江守氏の主張は、系のエネルギー量を算定するにあたって、タイムラグのある2つの状態におけるエネルギー量を足し合わせることが許されるということです。

例えば、完全弾性体で出来た断熱された閉じた容器の中に質量 m、速度 v

の完全弾性体で出来た球体が入っている場合に、球体の持つ運動エネルギー量を算定するためには、時刻t1における運動エネルギーmv2/2、容器の壁に衝突した後の時刻t2における運動エネルギーmv2/2、更にもう一度容器の壁に衝突した後の時刻t3における運動エネルギーmv2/2、・・・・、と無限に続く衝突のたびに運動エネルギー量を加え合わせて良いということを主張しているのです。

この球体が気体分子であるならば、外から一切エネルギーを加えなくても、時間の経過とともに容器内の温度が上昇することになります。江守氏の主張はエネルギー保存則に反する主張です。

第三に、CO2分子間で赤外線の放射・吸収が繰り返され続ける限り、大気組成の大部分を占めるN2分子やO2分子にエネルギーが分配されないため大気の温度は上昇しないのです。

この江守氏の画期的な主張はJCCCA全国地球温暖化防止活動推進センターの啓蒙資料にも多大な影響を与えたようです。JCCCAは当初次のような図で温室効果の増加を説明していました。

この説明では、太陽の有効放射>地球放射になっているために、地球に蓄えられるエネルギーが一方的に増加する『熱暴走状態』を示しているため、全く不適切でした。流石にJCCCAもまずいと思ったのか、今では使っていないようですが、高校の理科や社会科の教科書では相変わらず同様の図を見かけます。

そこで改訂版が出ています。

この図は、大気と地表面との間で何度も赤外線の放射・吸収を繰り返すことによって温暖化が進むと主張しています。おそらく江守氏の主張を大気というマクロレベルに拡大解釈したのではないかと思われます。しかし、温度状態はエネルギーバランスの定常状態(より具体的には気体分子の平均運動エネルギー)によって決まるものであり、放射・吸収を繰り返すという時間経過の要素を含みません。

以前の図は、エネルギー収支が釣り合わないという致命的な欠陥はありましたが、エネルギーの量的な状態を表現していたと思われます。今回の図は太陽の有効放射と地球放射は釣り合っていますが、エネルギーの量的な釣り合いを表しているのではなく、有効太陽放射の入射から地球放射で放熱されるまでの時間的な経過に伴う状態の変化を追跡している図になっており、温度状態を説明する図としては不適格です。

金星の表面温度が高いのは大気圧が高いから

また、江守氏は「金星の大気に温室効果がなかったら、金星の表面温度はおよそ−50℃になるはずですが[注5]、CO2を主成分とする分厚い大気の猛烈な温室効果によって、実際の金星の表面温度はおよそ460℃になっています。これは、地球もこれからCO2がどんどん増えれば、温室効果がいくらでも増えることができる「証拠」といえます。」とも述べています。

この江守氏の説明の意味は、文脈から、地球大気の中のCO2濃度が高くなった極端な例として金星を持ちだしたものだと思われます。

江守氏の主張には重大な説明不足があります。金星の表面気圧が地球程度の1気圧であれば江守氏の主張にも頷けます。ところが、金星表面の気圧は92気圧程度という猛烈な値であり、地球とは全く状況が異なります。

例えば、火星の平均的な大気組成でもCO2濃度は金星とほとんど同じ95%です。ところが火星表面の平均気温は−63℃です。これは、火星の表面気圧が0.01気圧程度と非常に大気が薄いからです。

気体は圧縮すると温度が上昇します。もしも地球の大気が厚く、地表面で金星と同程度の気圧であったとしたら、大気組成にかかわらず、気温は高温になるのです。

地球の対流圏の平均的な温度減率は6℃/km程度なので、金星程度にもう50kmほど大気が厚ければ、気温は600K(=327℃)程度になるのです。

勿論、惑星の大気組成によって条件が異なりますが、地球と金星の表面温度が大きく違う最大の要因は温室効果ではなく、大気圧の違いなのです。

簡単な計算をしてみます。理想気体の断熱変化に対して、ポアソンの法則が成り立ちます。

γは比熱比であり、CO2では1.30です。金星表面では、T≒760K、p≒92気圧とすると、

a=760/920.3/1.3≒267.7

金星表面付近の大気(CO2濃度を100%と仮定して)を断熱的に1気圧にまで減圧した場合の温度は次のように計算できます。

T≒267.7✕10.3/1.3= 267.7K=−5.3℃

つまり金星の表面付近のT≒760K、p≒92気圧の大気を、地球の表面付近の1気圧にまで断熱的に減圧すると、地球大気の地表面付近の気温よりもかなり低温になるのです。

人為的CO2地球温暖化説の正当性を主張する試みは、残念ながらどれも見当はずれというしかありません。結局彼らの主張の唯一の拠り所は、余人には検証の機会さえ無い超高速コンピュータによる数値モデルによる気候シミュレーションの恣意的な結果しか無いということです。

No.1059 (2015/11/11)連載 再考・地球温暖化論 その18

温室効果と気温3

地球大気の温室効果

地球大気の温室効果について考えます。よく聞くのは、地球大気に温室効果がなければ、地表面の平均気温は−18℃(=255K)になるので、実際の地球の平均気温を15℃だと仮定すると温室効果で33℃だけ気温が高くなっている、という説明です。

ここで言う−18℃という気温は、地球の受け取る平均的な有効太陽放射に対する放射平衡温度 T を計算したものです。地球の受け取る有効な太陽放射 sを

s=(1366W/m2)/4✕70%=239.05W/m2

とすると、放射平衡温度はステファン・ボルツマンの式から次のように求めることが出来ます。

s = T4✕5.67✕10-8 ∴T = 254.8K = −18.2℃

温室効果がある場合とない場合との違いを考えます。最も大きな違いは、温室効果がある場合には太陽放射の主要部分である可視光線は主に地表面で受け取られ、放熱は主に対流圏上層大気に含まれる赤外活性気体からの低温赤外線放射で放熱されるのに対して、温室効果がない場合には地表面からの赤外線放射で放熱することです。

CO2の増加が温室効果に及ぼす影響

温室効果とは、大気に含まれる水蒸気H2Oと二酸化炭素CO2を中心とする赤外活性を持つ気体による地表面放射の吸収と、同時に赤外活性を持つ気体からの赤外線放射の内、地表面にまで到達するものの複合効果であることを紹介しました。

人為的CO2地球温暖化仮説では、CO2濃度が上昇すると、まるで大気の温室効果が無制限に増大するような説明をしています。しかし、前回説明した通り、CO2の放射・吸収スペクトルはCO2の反対称伸縮振動と変角振動という固有の運動モードに対応する限られた波長帯域の赤外線だけを放射・吸収するのです。

地球表面からの赤外線放射の吸収局面において、もっとも重要なのは波長15μm付近(変角振動)の帯域ですが、この帯域については前回示した電磁波に対する放射・吸収スペクトルに示した通り、既に現在のCO2濃度で吸収され尽くしています。これ以上いくら大気中のCO2濃度が上昇しても補足される地球表面からの赤外線放射が増えることはありません。

下層大気に含まれるCO2濃度の増加によって、地表面に到達する赤外線量が増加することがあるのでしょうか?局所熱力学平衡状態にある下層大気からの赤外活性気体から放射される赤外線の強さは、大気の温度状態によって決まります(熱放射)。したがって、大気の温度状態が変化しなければ、CO2濃度が上昇したとしても赤外線が強くなることはありません。

( David Tobin, Space Science and Engineering Center, University of Wisconsin-Madison)

上図は地表面で観測した遠赤外線領域の大気からの放射のスペクトルの例です。スペクトルの包絡線は270Kよりも少し低い程度の温度を示しています。観測値の大気中の水蒸気H2O濃度は低いようで、大気の窓領域(8-14μm付近)では大気からの放射は大変小さくなっています。

このスペクトルから分かるように、大気中のH2O濃度が低くても、15μm付近のCO2の変角振動に対応する帯域では放射強度は安定しており、既に十分なCO2濃度があることを示しています。

以上から、大気中のCO2濃度は既に15μm付近の赤外線を放射・吸収するのに十分な濃度を有しており、更にCO2濃度が上昇したとしても温室効果が顕著に大きくなることはありません。しかも既に検討した通り、大気中CO2濃度に占める人為的なCO2放出の寄与度は3%程度であり、これが多少変動しても全く無視し得るのです。

No.1058 (2015/11/10)連載 再考・地球温暖化論 その17

温室効果と気温2

今回ももう少し面倒なお話にお付き合いください。

赤外活性

気体分子が赤外線を放射したり吸収したりする性質を、“赤外活性”と呼びます。赤外線とはおよそ波長0.7〜1000μm(マイクロメートル=✕10-6m)の電磁波です。

気体分子の内、主に3原子分子以上の多原子分子の回転モードや振動モードの運動の一部では、気体分子の持つ電気的な性質が加速度的に変動します。それに伴って、回転や振動周期に応じた赤外線領域の電磁波が発生し、また吸収が起こります。この赤外線領域の電磁波を放射・吸収する性質が赤外活性です。

地球の対流圏大気に含まれる主要な赤外活性を持つ気体は水蒸気H2Oと二酸化炭素CO2です。

H2Oは極性分子であり、構造的に電気的な偏りがあります。その結果、剛体運動モードの内、2つの回転モード(x軸周り、z軸周り)で電磁波を放射・吸収します。回転運動は比較的低いエネルギー状態で容易に15μmより長波長側の広い帯域で赤外線を放射・吸収します。

註) 緑色の矢印で示すベクトルが電気双極子モーメントであり、運動によって電気双極子モーメントが加速度的に変動する時に電磁波を放射する。H2O分子は基底状態で電気双極子モーメントがゼロではない(永久双極子モーメントを持つ≡極性分子)ため、回転運動でも電磁波を放出する。

更に、H2Oは対称伸縮、反対称伸縮、変角振動の3つの基準振動モードで、それぞれ波長2.73μm、2.66μm、6.27μmの赤外線を放射・吸収します。

気体分子の赤外線の吸収スペクトルは輝線スペクトルになるように思われますが、実際には大気中を高速で移動しているため、ドップラー効果や分子同士の干渉によって固有振動数の周辺である程度の幅を持っています。

水蒸気は対流圏大気では赤外活性気体として圧倒的に量が多いため(数1000〜30000ppm程度)、大気の地表面からの赤外線吸収において90%以上を担っています。

CO2は直線構造を持つ無極性分子です。したがって剛体運動モードでは赤外活性はありません。反対称伸縮、変角振動(2自由度)の3つの基準振動モードで、それぞれ波長4.26μm、15.01μmの赤外線を放射・吸収します。

地球対流圏大気の温室効果

再び大気の熱収支図を示しておきます。

平均15℃(=288K)の地表面からは波長10μm付近にピークを持つ赤外線が放射されています(114)。対流圏低層に含まれる赤外活性気体であるH2OやCO2は地表面からの赤外線放射の大半を吸収します(102)。大気の窓領域などを透過して大気に吸収されなかった地表面からの赤外線放射は宇宙空間に放出されることで地球を冷却します(12)。

H2OやCO2が吸収した地表面放射のエネルギーは、局所熱力学平衡状態にある大気の中で頻繁に繰り返される分子衝突によって、大気の99%以上を占めるN2やO2を中心とする気体分子に速やかに再配分され、大気を暖めます(102)。

大気は、太陽放射(20)、地表面放射(102)、地表面からの熱伝導(7)、蒸発潜熱(23)等によってエネルギーを受け取ることで暖められる一方、大気の温度状態に応じてH2OやCO2などの赤外活性気体は赤外線を放射します。

赤外線は大気中を進むうちに赤外活性を持つ気体に吸収されるため、大気中の通過距離に対して指数関数的に減衰します。低層大気に含まれる赤外活性を持つ気体の放射した赤外線の内、大気に吸収されずに地表面にまで到達する赤外線によって地表面は暖められます(95)。

一方、大気上層で赤外活性気体の放射した赤外線の内、大気に吸収されずに宇宙空間に放出される赤外線によって地球大気は冷却されます(57)。

大気中のH2OやCO2等の赤外活性気体が地表面からの赤外線放射を吸収して大気を暖め(102)、同時に大気中の赤外活性を持つ気体から放射される赤外線の内、地表面に到達するもの(95)が地表面を温めることを温室効果と呼んでいるようです。

地球大気の電磁波吸収・放射スペクトル

地球大気を構成する主な気体分子の電磁波吸収スペクトルを図に示します。

一番上に地球大気の合計の電磁波に対する放射・吸収スペクトルを示しています。図から、地球大気の放射・吸収スペクトル、特に10μm付近にピークを持つ地球の表面からの赤外線放射に対応する帯域では、その大部分を水蒸気H2Oが担っていることが分かります。H2O以外では、4μm付近のCO2とN2O、10μm付近のO3、15μm付近でCO2が僅かに地表面放射を吸収することが分かります。

上図で注意すべき点の一つは、透明な大気の電磁波に対する放射・吸収スペクトルだということです。地球は恒常的に50%程度の面積が雲に覆われています。雲があれば大気の窓領域の地表面放射もすべて吸収されます。

一方、大気の地表面放射に対する吸収の大半を担っているH2Oの大気中濃度は気象条件によって非常に大きく変動することにも注意が必要です。例えば、高温であっても大気中のH2O濃度が極端に低い沙漠では、地表面放射が大気にあまり吸収されずに宇宙空間に出ていくために、太陽放射のない夜間には急激に冷却されることになります。また、温帯でも秋から冬にかけては気温が低く大気中のH2O濃度が低くなるため地表面放射が大気にあまり吸収されずに宇宙空間に放出されます。大気中のH2O濃度が低くなることで大気による地表面放射の吸収が小さくなる現象を放射冷却と呼んでいるようです。

地球放射の幾つかの観測例

地球からの赤外線放射スペクトルの幾つかの観測例を示しておくことにします。ここに示しているのは、宇宙空間にある地球観測衛星による観測例です。したがって、以下の点について留意することが必要です。

まず、観測されているのは地表面からの赤外線放射だけではなく、対流圏上層大気に含まれる赤外活性気体からの低温赤外線放射をも捉えているということです。

次に、地表面からの放射を捉えていることから、雲のない状態であり、大気中のH2O濃度が低い状態=放射冷却の状態の観測データであるということです。

まず、大気中のH2O濃度が低いことから、大気の窓領域では地表面放射の大部分がそのまま観測されていると考えられます。

サハラ砂漠の大気の窓領域の赤外線放射は表面温度325Kの黒体の放射スペクトルに近いことが分かります。したがって、沙漠の表面温度≒325K(=52℃)程度であることが分かります。同様に、地中海の表面温度≒285K(=12℃)程度でしょうか。南極の表面温度≒210K(=−63℃)程度だと考えられます。

次に15μm(波数700付近)付近の放射スペクトルは、主にCO2による赤外線放射です。H2O濃度が低くても15μm付近の地表面放射は低層大気に含まれるCO2でほとんど吸収されるため、観測されているのは対流圏上層大気からのCO2による低温赤外線放射だと考えられます。その結果、サハラ砂漠、地中海、南極でもほとんど同じ220K(≒−53℃)を示しています。

興味深いのは南極の観測結果です。南極では地表面温度のほうが対流圏上層の大気の温度よりも低いことを示しています。

薄い緑色で示した領域では、H2O濃度が低いために地表面からの赤外線放射による放射冷却現象を捉えていると考えられます。

ユーザーの広場 啓林館高校理科総合B改訂版

蛇足ですが、このホームページでは私の娘の通った高校の使用している理科と社会科の教科書における温暖化に関する記述に対して、理科教師たちに誤りを正すように求めたことを報告しました。その過程で、高校の理科系の教科書出版の大手である啓林館のホームページを発見しました。地球放射の観測データの解釈を完全に誤っている内容でしたので、誤りを指摘した上で訂正するように、何度かメールで要請しましたが、未だに放置されたままです。このようにして温暖化についての誤った知識が若者たちに刷り込まれているのです。

以下、ホームページから転載しておきます。

http://keirinkan.com/kori/kori_synthesis/kori_synthesis_b_kaitei/contents/sy-b/1-bu/1-3-1.htm

読者諸賢には既にお分かりのように、啓林館の図面でBと示されている部分は大気の窓領域(8〜14μm付近)であり、地表面からの赤外線放射をそのまま宇宙空間に放射している部分です。図で『地球放射の窓』とされている部分は対流圏上層のCO2からの低温赤外線放射です。

No.1057 (2015/11/09)連載 再考・地球温暖化論 その16

温室効果と気温1

前回まで紹介した槌田−近藤による気象観測データの分析結果から、現在の地球大気の気温と大気中CO2濃度の2者関係においては、気温変動が原因となってその結果として大気中CO2濃度が変動することが分かりました。

「産業革命以降に石炭や炭化水素燃料の燃焼によって人為的に大気に放出されたCO2の付加的な温室効果によって気温が異常に高温化する」と主張する人為的CO2地球温暖化という現象は起こっていない、虚像だということが確認できました。

したがって、人為的CO2地球温暖化対策として提案されているCO2放出の規制は全く見当違いであり、必要ないのです。むしろ、巨額の費用負担を強いるCO2温暖化対策は不必要な工業生産の肥大化(例えば莫大な税金を投入して行われる巨大なメガソーラー発電所、洋上風力発電所、原子力発電所、大容量の送電線網建設、高価な燃料電池車の開発、水素ステーションの建設などなど・・・)を招いており、資源やエネルギーの浪費を招いており、本質的に環境問題を悪化させているため、一刻も早く止めるべきです。

しかし現実には、日本国民をはじめ世界中の人々が人為的CO2地球温暖化の脅威という嘘っぱちに騙されている“裸の王様”になっています。気象研究者や悪徳業者は人為的CO2地球温暖化という存在しない衣を売ってボロ儲けをしているのです。そのキーワードが『温室効果』と『コンピューター・シミュレーション』ではないでしょうか?

残りの数回で、温室効果の実像について紹介することにします。今回は少し面倒な基礎的な説明になりますが、結論部分だけご理解ください。

気体の温度とは何か?

気体とは、気体を構成する分子が自由に空間中を運動している状態です。しかし、実際には気体を構成する分子どうしは頻繁に衝突を繰り返しています。気体の温度とは、日常生活では気体の暖かさの目安ですが、科学的な定義では気体を構成する気体分子の平均的な(並進)運動エネルギーの大きさを表す指標です。

ある程度気体分子の密度が高い場合、気体分子同士が頻繁に衝突するために速さ v は全くバラバラで自由な値を取ることはできなくなり、ある確率分布に従うことになります。この気体分子の速さ v の分布はMaxwell分布という確率分布に従います。

気体の密度がある程度高く、気体の速さがMaxwell分布に従っている場合には、気体を多数の気体分子の集団として統計的に取り扱うことが出来ます。そのような状態を局所熱力学平衡の状態といい、気体の温度を定義することが出来ます。気体分子の平均速さを v としたときの温度 T は次の式で表すことが出来ます。

T=mv2/3k, ここに、m :気体分子の質量, k =1.38✕10-23(J/K) :ボルツマン定数

例えば、T=15℃(=288K)の大気では、分子量 =29とすると、二乗平均速度

v=497.5(m/秒)になります。気体分子は猛烈な速さで動いていることが分かります。

一気圧の大気では、分子が他の分子に衝突せずにすすめる距離は68nm(ナノメートル=✕10-9m)程度と言われています。したがって、大気の分子は、

t=68✕10-9m / 497.5(m/秒)≒1.37✕10-10秒=137ピコ秒

に一度他の分子と衝突するのです。あるいは、一秒間に73億回ほど衝突を繰り返していることになります。

気体分子の自由度とエネルギー等分配則

大気を構成する主な気体分子は、単原子分子であるアルゴンAr、二原子分子である窒素N2、酸素O2、三原子分子である水蒸気H2O、二酸化炭素CO2があります。大気中の水蒸気濃度は大きく変動するため、通常は水蒸気を除いた気体で大気組成を表します。窒素と酸素だけで、99%以上を占めています。

| 気体分子 | 体積比 (%) |

| 窒素 N2 | 78.084 |

| 酸素 O2 | 20.948 |

| アルゴン Ar | 0.934 |

| 二酸化炭素 CO2 | 0.039 |

| 水蒸気 H2O | 〜3.000 |

気体分子の持つエネルギーは、各運動の自由度に対して等分に分配されています。

希ガスであるアルゴンArは単原子分子です。アルゴンの運動は質点としての運動で表すことができるので、x、y、zの3軸方向の移動(=並進運動)ですべての運動が表すことが出来ます。この場合、自由度は3です。

大気の主要な構成気体である窒素N2と酸素O2は2原子分子です。2つ以上の原子で構成されている気体分子は空間的な構造を持っているため、運動は複雑になります。二原子分子では、重心のx、y、zの3軸方向の並進運動に加えて、y軸とz軸の周りの回転運動を加えて自由度は5です。x軸周りの回転運動は回転慣性がほとんどゼロなので考慮しません。この並進運動と回転運動は気体を構成する分子間の空間的な位置関係が変化しない運動モードなので、剛体運動モードと呼びます。

2原子分子は原子間を例えばバネのように伸び縮みするもので繋いだ構造を持っています。このバネの伸び縮みによって空間的な位置関係が変わる=変形を伴う運動が振動運動です。二原子分子では振動の自由度は1です。

一般には、気体分子を構成する原子間の距離、あるいは原子の結合角度の変化を伴う運動が振動モードの運動です。

三原子分子には水蒸気H2Oと二酸化炭素CO2があります。

水蒸気と二酸化炭素はいずれも三原子分子ですが、空間的な構造が異なります。二酸化炭素は三つの原子が直線上に結合しているのに対して、水蒸気は酸素原子を中心に両側に水素原子が屈曲して結合しています。その結果、二酸化炭素分子は電気的に中性ですが、水蒸気は電気的に偏りがある極性分子になります。

以上、大気を構成する主要な気体分子の運動の自由度を次の表にまとめておきます。

| 気体 | 並進 | 回転 | 振動 | 合計 |

| Ar | 3 | 3 | ||

| N2 | 3 | 2 | 1 | 6 |

| O2 | 3 | 2 | 1 | 6 |

| CO2 | 3 | 2 | 4(3) | 9(3) |

| H2O | 3 | 3(2) | 3(3) | 9(5) |

※括弧内は赤外活性を示すモード

気体の持っているエネルギーとは各気体分子の持つ運動の自由度の持つエネルギーの合計です。地球の表面環境程度の温度状態では、窒素や酸素の振動モードに対してはエネルギーはほとんど分配され無いため、実質的には5自由度と考えて差し支えありません。

気体の温度状態を決めるのは並進運動モードの3自由度に分配されるエネルギー量です。したがって、理想的には単原子分子の比熱をqとすると、二原子分子の比熱は5q/3になります。

気体が局所熱力学平衡の状態にあるとき、気体分子同士は頻繁に衝突を繰り返し、絶えず並進、回転、振動モードの運動エネルギーが等価なものとして相互に受け渡されています。その結果、すべての運動の自由度に対してエネルギーが等配分されることになります。これをエネルギー等分配の法則と呼びます。

注意が必要なのは、振動運動では運動エネルギーと同時に位置エネルギーが加わるため、1自由度に対して剛体運動の場合の2倍のエネルギーが配分されます。2原子分子では常温で振動による影響は無視できますが、気体温度が上昇するに従って振動による影響が出てくるために比熱が大きくなります。