�BHP�Ǘ��҂���

No.1455(2023/01/26) �A�����J�̑㗝�푈�ƊɏՍ��Ƃ̈��S�ۏ�

�\�\�����̃g���b�v���C���[����₤/�����O�����w�����E�ɐ��茫��

�@����́A���B�V���̃z�[���y�[�W����f��̋L����S���]�ڂ��܂��i�ԕ����̋����͋ߓ��̎�ςɂ��B�j�B

�@���҂̈ɐ��莁�́A�h�q��w�ł����q�������ɑ��ču�`���s���A�ގ��g�������悤�Ɂu�����瑤�v�̌����҂ł��B����ł��q�ϓI�ɓ��{�̒n���w�I�Ȉʒu���l����A����ȏ�̌R���g������ČR�������̋����͓��{���R���I�Ȋ댯�ɓ������ƂɂȂ�Əq�ׂĂ��܂��B

�@���{�̍��y�ƍ����̈��S�̂��߂ɂ͕č��ƒ����A�k���N�A���V�A�Ƃ̊ɏՒn�тƂ��āA���������������{�̈��S����������ł��u�����I�v�ȕ����ł��낤�ƍl���܂��B���x�����A�E�����킸�A�ݓc�č����S�����̕č��ӏ]�̖��d�ȌR���g���H���ɔ����邱�Ƃ��A���K�v���ƍl���܂��B

�A�����J�̑㗝�푈�ƊɏՍ��Ƃ̈��S�ۏ�

�\�\�����̃g���b�v���C���[����₤�@

�����O�����w�����E�ɐ��茫��

�@�u��p�L���v��z�肵���~�T�C����n�����i�މ��ꌧ�{�Ó��s��10���A�u�����ʂa�̊ɏՒn�тɁv�Ƒ肵�A�����O�����w�����i�����\�h�E���a�\�z�w�j�̈ɐ��茫�������u�t�ɏ������u����J���ꂽ�B��ẤA�u���[�C���p���X��sNO�I�@���n���E�{�Ë�`�R�����p���Ύ��s�ψ���B��200�l���Q�������u����ŁA�ɐ��莁�́A���A�E���Ƃ��ĕ������e�n�̕����n��ł̒�풲���A�t�K�j�X�^���ŕ��������Ɍg������o������A�E�N���C�i������{�ɓ˂���������w�E�B�܂��卑���m�̐푈�ɂ���Đ^����ɐ��ɂȂ�^���ɂ���u�ɏՍ��Ɓv�ł��邱�Ƃ��ӎ����A�u�{�[�_�[�����h�i�����n�сj�v�������Ĕ������Đ푈����̂��߂̐M�������̗v�ɂ��鍑�h�헪�̑I�����ɂ��āA���E�e���̎�����܂����Ȃ����N�����B�u�����e���Љ��B�i���ӁE�ҏW���j

�@����77�N�ԁA���{�͍K���s�K���푈��g�߂Ɋ����Ă��Ȃ������B�{���͊����Ȃ�������Ȃ��B�Ȃ��Ȃ琢�E�ň�Ԑl���E�����̓A�����J���O�����B���V�A�ł͂Ȃ��B�����́A���̃A�����J��̓��ɒu���Ă���킯���B���̐ӔC����{�l�͐^����Ɋ����Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ɁA�܂��u�Ί݂̉Ύ��v�ƍl����l�������B

�@����77�N�ԁA���{�͍K���s�K���푈��g�߂Ɋ����Ă��Ȃ������B�{���͊����Ȃ�������Ȃ��B�Ȃ��Ȃ琢�E�ň�Ԑl���E�����̓A�����J���O�����B���V�A�ł͂Ȃ��B�����́A���̃A�����J��̓��ɒu���Ă���킯���B���̐ӔC����{�l�͐^����Ɋ����Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ɁA�܂��u�Ί݂̉Ύ��v�ƍl����l�������B

�@��ԕ|���̂́A�����͂����K�����p����Ƃ������Ƃ��B�u���������Ɍ������Ă��̓G���P���ė�����ǂ�����̂��v�Ƃ������ƂŁA�u������R���������v�ƂȂ�B����͗��j�㉽�������Ԃ���Ă����s��I�ȓ��������A����ɑ��Ă����ɒ�R���A�H���~�߂邩�ɂ��āA�l�Ȃ�̍l����������B

�@�܂��䂪�Ƃ̃t�@�~���[�q�X�g���[����b�������B�l�͐e1�l�A�q1�l�̕�q�ƒ낾�����̂����A3�N�O�ɂ��̕ꂪ98�ŖS���Ȃ����B

�ɐ��莁�̕�i�O�[�j�����w������ɎB�e���ꂽ�������≶�t�Ƃ̋L�O�ʐ^�i1939�N���A�ɐ��莁�j

�@����͕ꂪ17�̂Ƃ��́y�ʐ^�z���B�B�e���ꂽ�̂͐�O�A�ꏊ�̓T�C�p���B�ɐ���Ƃ͂��Ƃ��Ɣ��䓇�i���}�������j�̓������̉ƌn�����A��O�̓������ŁA����Ƃ��Ĉꑰ�Y�}���ׂăT�C�p���ɈڏZ�����B�����ɂ͏��w�Z������A����ȓ��{�l�R�~���j�e�B���������B���ꂩ�����������l�������Ă���A��͐푈�̌��͌��Ȃ��������A����̐l�Ƃ̌𗬂͂悭���ɂ��Ă����B

�@�푈���n�܂�A�����ɕČR���U�߂Ă���B�ǂ��l�߂�ꂽ�Z���ɑ��āA�ČR�͊g����Łu���~����v�ƌĂт��������A�Z���͉����Ȃ������B�����Ēf�R��ǂ���u�V�c�É����v�Ƃ����Ĕ�э~�肽�B�u�o���U�C�E�N���t�v�ƌĂ�A���͊ό������ɂȂ��Ă���B���̎��̃W�����v�ňɐ���Ƃ͑S�ł����B�B�ꐶ���c�����͕̂�Ƒc��A��̒킾���ŁA���Ƃ͑S�����B

��͐푈�̌������Ȃ��^�C�v���������A�l���c�ꂩ��悭�������ꂽ�b�ł́A�u�A�����J�ɕ߂܂�A�j�͍��₳��E�����B���q�̓��C�v����A���J���ĎE�����B����ȐJ�߂���̂Ȃ�A�V�c�É��̂��߂Ɋ��Ŏ��ˁv�Ƙb�������A�R�����э~�肽�̂��ƁB����I�ȏ����L�ۂ݂ɂ������A����������̈ӎu�Ƃ��Ď���I�ԁ\�\�u���̜u�x�v���B���ꂪ�����������̋��낵���Ƃ��낾�B�c��ɂ��A�ߗ��L�����v�ł͒��J�ɕی삳��A���C�v���Ȃ������Ƃ����B

�@�����Ŗ��ɂ������̂́A�������������B�N���҂�������āA�R�������ł͑����ł��ł��Ȃ��B������u�s���͏e�����v�Ƃ����A�e�����Ȃ�����q�ǂ��܂ŕ�⋊����̂��߂ɑ���������B���B�ł̓p���`�U���̗��j������A�s���̒�R�^���͉p�Y�����ꂽ���A����ł͂���͊i�D�������Ƃł͂Ȃ��B��������ĉ��S���l���E���ꂽ����E��킪�I���A�l�ނ͓�x�Ƃ����������Ƃ�����Ԃ��Ȃ����߂ɂǂ����邩���l���A���ۖ@�Ƃ����`�ŋ֎~�s�ׂ��߂��̂��B

�@���݂̍��ېl���@�i�W���l�[�u���j�ň�Ԃ̌�@�x�́A�s�����E�����Ƃ��B������荑�̎s�����E�����Ƃ��푈�ƍ߂����A�����̍��������Ɏg�����Ƃ��푈�ƍ߂ɂȂ�B�����̎s����퓬�Ɋ������ނ��炾�B

�@�����ŁA�݂Ȃ���ɂ悭�l���Ăق����B���̃E�N���C�i�푈�Łu�s����A�e�����v�Ƃ����đ������߂��o���Ă��邪�A���̏e�̓A�����J���������Ă�����̂��B�A�����J�̕��틟�^���Ȃ���E�N���C�i�͐킦�Ȃ��B�����Ɏs������������Ă���B���̐푈�������ł��邾�낤���H�@���̑����o���������{�l���B

�@�s���͎s���ł���A�e�����Ȃ����炱���A���ۖ@�ŕی삳���ΏۂɂȂ�B���̎s�����e�����A���肩�猩����퓬���ɂȂ邩��E����B���̃}�C���h�ŃA�����J�͌����𗎂Ƃ������A�����i���{�j�����������Ė����ʍU�������B�u�G���ɖ�烁i���j�̎s���͂��Ȃ��B�݂�Ȑ퓬�͂�����E�������v�\�\�����ʍU���̓��@�͂������Đ��܂��B���������Ă͂Ȃ�Ȃ��ƍ��ۖ@�͂���70�N�ԂŐ������Ă����̂��B

�@�����A�E�N���C�i�푈�Ő��E���ς�����B���������́A����������ăE�N���C�i�̐푈���x������B���{�l�͌��@����������Ă���B�ǂ�Ȑ푈�ł��낤�ƁA���Ƃ��N���҂ɗ����������푈�ł��낤�Ƃ��A�o���ɕ��݊�点�āu������߂�v�Ƃ����̂�����̐S�ł͂Ȃ����B

�@�Ƃ��낪�A�l���ꍏ�������E�N���C�i�푈�̒������߁A���V�A�����҂̘a�c�t���搶�i������w���_�����j�����Ɗw�҃O���[�v������Đ������o���A���A�ւ̓����������n�߂�ƁA�����郊�x�������h�ƌĂ��l��������u�v�[�`���̖��������Ă���v�Ƃ�����B��́A�����`�Ƃ͉��Ȃ̂��낤���H

�@���������j�I�ɗ��p����̂��u�������v���B��ꎟ���E���̂Ƃ��A�A�[�T�[�E�|���\���r�[���Ƃ����p���c�����A�w�펞�̉R�x�i�푈�v���p�K���_10�̖@���j�Ƃ����{���������B���͂��푈���N�����Ƃ��A�������͐푈���p�����������Ƃ��ɂ��R�i�v���p�K���_�j�ɂ͖@��������B����͌��݂Ɏ��邷�ׂĂ̐푈�ɓ��Ă͂܂�B

�@�@�u�����͐푈�͂������Ȃ��v�A�A�u�������G��������I�ɐ푈��]�v�\�\�E�N���C�i�푈�́A���N2��24���ɓˑR�A�F������ΐ��l���U�߂Ă������̔@���n�܂������̂ł͂Ȃ��B�E�N���C�i��2014�N����8�N�Ԃ����Ɠ����Ԃł���A���̉����Ƃ��č��̐푈������B�N���͋�����Ȃ����Ƃ����A�����ɂ͗��R������B���̗��R�ɂ��čl�������Ȃ��B

�@�B�u�G�̎w���҂͈����̂悤�Ȑl�Ԃ��v�\�\�v�[�`������������������Ă���B�v�[�`���������������H�@�������鑤���A�����J�͂ǂ����H�@�l���ւ�����A�t�K�j�X�^���ł�8���l���E���A�C���N�ł�20���l���B���҂̐������Ŕ�ׂ邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B�����A���V�A�̐N�U����ɂ���̂Ȃ�A��ʔj��̏��݂��U�����Ă܂ŃC���N�ւ̐N�U�𐳓��������A�����J�Ƒ��Ή������ׂ����B�����A���̂悤�ɑ��ΓI�Ɉ��������悤�Ƃ��邾���Łu�v�[�`���̖��������Ă���v�Ƃ�����B

�@�l���U������l�����́A�v�[�`���������u��Έ��v�u������ł������v�ƌ��������̂����A����͓��{�ɂƂ��Ă��D�s���Ȃ킯���B�R�������̂��߂ɁB����Ƀ��x�����쌛�h�Ə̂���l��������������Ă���ƌ��킴��Ȃ��B

�@�C�u�����͗̓y��e���̂��߂ł͂Ȃ��A�̑�Ȏg���̂��߂ɐ키�v�\�\�g���Ƃ͉����H�@���R�Ɩ����`�H�@���̎��R�Ɩ����`�̂��߂�NATO�ƃA�����J��20�N������^���ɂ��Č�q����B

�@�D�u�������Ӑ}������]�����o�����Ƃ�����B�����G�͂킴�Ǝc�s�s�ׂɂ����ł���v�A�E�u�G�͔ڗ�ȕ����헪��p���Ă���v�A�F�u�����̎���Q�͏������A�G�ɗ^������Q�͐r��v�\�\�����͐������炵�������Ă��Ȃ��B���V�A������̏��͊��S�ɃV���b�g�A�E�g�B������B����Ɉًc�������郁�f�B�A���Ȃ��B�����炭����E��������ȏ�Ԃ������̂��낤���A�l��65�N�����Ă��āA����ȏ�Ԃ�ڂ̓�����ɂ���̂͏��߂Ă��B�܂��ē��{�ŁB

�@�G�u�|�p�Ƃ�m���l�����`�̐킢���x�����Ă���v�A�H�u�����̑�`�͐_���Ȃ��̂ł���v�A�I�u���̐��`�ɋ^��𓊂�������҂͗���҂ł���v�\�\�����𑊑ΓI�Ɍ���Ƃ��������ł��u����ҁv���������B���V�A���O��I�ɗ����邩������Ȃ��Ƃ��������I�v�f��D�悵�A��͂Ȕ�Q�Z���̑��̎��_�ɒN�����Ƃ��Ƃ��Ȃ��B

�@�u�����v��������邽�тɁu���̈����͂���܂ł̈����Ƃ͈Ⴄ�v�Ƃ��������ŁA���ꂪ����Ԃ��ꑱ����̂��B

�E���I�����NATO�@�����T����30�N

�@�E�N���C�i��ɂ��čl���邤���ŁA�܂�NATO�i�k�吼�m���@�\�j�ɂ��čl����B�l�͎����ƂƂ��āA���̕č��_�Ƃ��鉢�B�̌R�������ł���NATO�ƌ��Ƃ����قǕt�������Ă����B�����畽�a�^��������Ă���F���猩��A���̈Ӗ��Ŗl�́u�����瑤�i�R���g�D�̒��j�v�̐l�Ԃ��B

�@���̖l���ڌ����������NATO�́A�u�����T����30�N�v���BNATO�͗��̂��߂ɐ��܂ꂽ�R�������ł���A�{���Ȃ��킪�I���Ή�������̂������A��������Ȃ������B��킪�I���A�\�A�Ƃ����G�����Ȃ��Ȃ����̂Ɂu�Ȃ����������͂���̂��낤�H�v�Ƃ��������T�����B���̍Ō��20�N�Ɏ����͕t���������B

�@NATO�̌R�������Ƃ��Ă̐��i�́A����NATO���͑���i�W�c�h�q�j�ɂ���킳���B

�@�u���B���͖k�Ăɂ�����ꖔ�͓�ȏ�̒��ɑ��镐�͍U����S���ɑ���U���Ƃ݂Ȃ��B���́A���͍U�����s��ꂽ�Ƃ��́A���A���͂̔F�߂�ʓI���͏W�c�I���q�����s�g���āA�k�吼�m�n��̈��S�����y�шێ����邽�߂ɕK�v�ƔF�߂�s���i���͂̎g�p���܂ށj���ʓI�y�ы������Ē����ɂƂ邱�Ƃɂ��A�U������������������v

�@�܂�A��l���_��ꂽ��S���ւ̍U���ƌ��Ȃ��āA�݂�ȂŐ키�Ƃ����R���������B�ł�NATO�����̂悤�ɑS���Ő�������Ƃ�����̂��Ƃ����A���͈�x�����Ȃ��B���J�������̗L�u�����Ő키���Ƃ͂����Ă��A�݂�ȂŐ�����͈̂�x����B���ꂪ9�E11�e����A20�N�������A�t�K�j�X�^���푈���B

�@��펞�Ɍ`�����ꂽ�����w�c�̋��E�́A����30�N�ő傫�����i���V�A���j�Ɉړ����Ă���y�n�}�Q�Ɓz�BNATO�̓����g�傾�B�v�[�`�����J�펞�ɁuNATO�͓����s�g��̖�j���Ă���v�Ǝ咣���ĕ��c���������B�J�퓖���A���{�̃��f�B�A�ł�����Ɏ��グ���A���Ƃ̑����́u����͉R���B����Ȗ͂Ȃ������v�Ɛ����Ɏ咣�����B

�@�����A���̖��m���ɑ��݂��Ă������Ƃ́A�A�����J�̌������ׂ�Ύ����̂��Ƃ��B�\�A����O��1989�N�A�x�������̕ǂ�����B�����Ő����̎�]�����́A�݂�����y���X�g���C�J�����Đ����w�c�ɐڋ߂����S���o�`���t���\�A���̋��d�h�̍U�������邽�߂ɉ��x������J���A�ނ��~���ɉ��v�����s�ł���悤�ɁuNATO�͂���ȏネ�V�A���Ɋg�債�Ȃ��v�Ƃ��������x������Ă���B�ăW���[�W�E���V���g����w�̃i�V���i���E�Z�L�����e�B�[�E�A�[�J�C�u�ɂ́A���̂Ƃ��̌��d�L�^�i�O���c���^�j���c���Ă���B

�@�������A���̖́A�O���Ƃ��Č��킳��Ă��Ȃ����ł���A�O��I�S���͂�����Ƃ͂����Ȃ��B�����A�v�[�`�����܂������̉R�������Ă���Ƃ������Ƃɂ͂Ȃ�Ȃ��B���Ȃ݂ɁA�����ł�NATO�̔��W�I�����ɂ��Ă�����Ă���B�R�������ł͂Ȃ��A���V�A���܂މ��B�E���[���V�A���ׂĂ�����������a�I�Ȑ����t�H�[�����ɉ��ς�����Ƃ����r�W�����܂Ō���Ă����L�^���c���Ă���B

�E���^���킪�푈�Đ��Y�@�A�t�K�j�X�^��

�@�\�A����O��1979�N�A�\�A�̓A�t�K�j�X�^���ɐN�U�����B�����̂����͂����N���Ɣ��A���{���܂߂ă��X�N���ܗցi1980�N�j���{�C�R�b�g�������Ƃ͋L���ɂ��邾�낤�B

�@�N���s�ׂ́A�\�A���������鍑�A���͂ɂ����čł��d����߂��B���������̃\�A�ɂƂ��āA����͐N���ł͂Ȃ��A���A����51���ŌŗL�̌����Ƃ��ĔF�߂�u�W�c�I���q���̍s�g�v�\�\�܂�A�F�D�������n�Ɋׂ��ď��������߂Ă���A�����ɍs���Ȃ���Ύ������g�������B�����獑�ۖ@�ɑ����������ȕ��͍s�g�ł���N���ł͂Ȃ��A�Ƃ����̂������̃\�A�̌������B

�@�A�t�K�j�X�^���́A���̈ȑO���炢�����̌R���ɂ��헐�̐��������Ă����B�R���Ƃ́A���l�Ȗ����ō\�������A�t�K���ɂ����Ċe�����̃h���̂悤�ȑ��݂ŁA�傫�Ȃ��̂ł�1���ȏ�̕���������镐���g�D���B������ŏ��ɓ��ꂵ���̂��Љ��`�����������B���ꂪ�C�ɂ���Ȃ��R���������������U�����A�ɂȂ��������̓��X�N���i�\�A�j�ɏ��������߁A���X�N���͂�����W�c�I���q���s�g�̍D�@�Ƒ����ĕ��͍s�g�ɓ��ݐ����̂��B

�@���̂Ƃ��\�A�R�Ɛ�����A�t�K���l�����́A���W���q�f�B�[���i�C�X��������m�j�𖼏��A���̐푈���u�Ԃ������i���Y��`�j�ɑ��鐹��v�Ƃ݂Ȃ��ėE�҉ʊ��ɐ�����B������������������̂��A�T�E�W�A���r�A�Ȃǂ̋��������A������NATO�A�Ƃ��ɕč�����ʂ̕�������^�����B

�@�틵��ς����̂��X�e�B���K�[�~�T�C���i�g�ю��~�T�C���j���B����ɂ���ă\�A�R�@�͎��X�������Ƃ���A10�N�Ԑ���Ă��Ƀ\�A�͓P�ނ���B�A�����J�R�͐퓬�ɎQ�����Ȃ����A�L���ɐ킦�镐���^���A�A�����J�̓G�Ɛ�킹��\�\������w�p�I�ɂ́u�㗝�푈�v�Ƃ����B

�@���̃E�N���C�i�푈�ƈ�̉����Ⴄ���낤���H���V�A���N�U�������R���W�c�I���q�����B�܂�A2014�N����8�N�ԑ����E�N���C�i�����̃h���o�X�n���ŁA���V�A���b���e���V�A�h�Z���������E�N���C�i���{���甗�Q����A���������A�Ɨ������߂Ă���A���V�A�̏��������߂Ă���Ƃ������R�ŁA�v�[�`���͂����푈�ł͂Ȃ��u���ʌR�����v�Ƃ����ČR���N�U�����B40�N�O�Ƃ܂����������\�}���B

�@40�N�O�̑㗝�푈�́A�A�����J�����^�������킪����t���ă��W���q�f�B�[���������A����������10�N��ɂ̓\�A�M�������B�㗝�푈�̐����Ȃ��������Ⴞ�B

�@�Ȃ������㗝�푈�ƌĂԂ̂ɁA�E�N���C�i�푈�͑㗝�푈�ƌĂȂ��̂��B����͍������ɐ���Ă���E�N���C�i�̐l�X�̂��邱�Ƃł͂Ȃ��B�����d�g�݂͓����Ȃ̂ɔ��̐F���Ⴄ�����ŁA�����㗝�푈�Ƃ����A����������ł͂Ȃ��Ƃ����B������u���C�V�Y���i�l�퍷�ʁj�v�Ƃ����B

�@�Ƃ������a�����߂�l�X�́A���̃E�N���C�i�푈���u�A�����J�ɂ��㗝�푈�v�ł���Ɩ��m�ɑ����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�Ȃ��Ȃ炱�̐푈���~�߂���̂̓A�����J�����炾�B�o�C�f�����v�[�`���ɓd�b��{������ςށB�u�A�����J�͕���̋��^����߂�B������A������R�����E���ʼn䖝����v�ƁB���ꂾ���ł����B�������Ȃ���ΏI���Ȃ��B����Ƃ�10�N�ԁA�A�t�K���̂悤�ɐ�킹�邱�Ƃ��{�]���Ƃł������̂��낤���B

�@���̂Ƃ��A�t�K���ŃA�����J���x�������R�������́A�\�A�P�ތ�A���x�͎哱�����߂����ČR�����m�œ�����n�߂�B����ɂ���ăA�t�K���́A�\�A�N�U���ɂ������čr�p�̈�r��H��B�����œo�ꂵ���̂��A�^���o���̑n�n�҃��b���[�E�I�}�[���t���B�܂�^���o���́A����ȌR������������ɖ������A�r�p�������𗧂Ē������߂́u�������^���v�Ƃ��Đ��܂ꂽ���̂��B

�@�܂��A���̃A�t�K���푈�́A�A���J�C�_�ݗ��҂̃I�T�}�E�r���E���f�B�������ݏo�����B�A�����J�̎x�����ă\�A�Ɛ�����ނ́A���̌�A���̕�����g���ăA�����J�ɉ���B���̌�A�l�͏������痊�܂�Đ��{��\�Ƃ��ăA�t�K���ɕ����A�ނ��������A�����������镐�������̔C�����킯�����A���̂Ƃ������������͂��ׂė�펞��̂��̂������B

�@���^���ꂽ����́A���̐푈���Đ��Y����B����A�E�N���C�i�ɋ��^���ꂽ��ʂ̍����\���킪�A���̌��̂ǂ��Ȃ�̂��\�\���̎g�����͒N�����j�^�[�ł��Ȃ��B�A�����J�ƕt�������Ă����l�ɂ͒f���ł���B����ł����̐푈�������ł��邾�낤���H

�A�t�K�j�X�^���쓌���ŕ��m�̕��������������Ȃ��ɐ��莁�i2002�`2003�N�B�ɐ��莁�j

�A�t�K�j�X�^���̌R��������������ԁi����j

�E�e���푈�Ő��E���f�@�u�ǂ����̖������H�v

�@2001�N�A���Ƀj���[���[�N��9�E11���������e������������B�����̃u�b�V���哝�̂́A������u���̃p�[���n�[�o�[�i�^��p�U���j�v�ƌĂB�A�����J�����߂Ė{�y�U�������킯���B

�@���{�̃��x������������ȐM�O�����A�����J�̃��x����������������`�ɕ����オ��A���ƑS�̂��吭���^������B�����@�����A���X������G�����A������u�e���Ƃ̐킢�v���n�܂�B�킸��20�N�O�̂��Ƃ��B

�@�U�������A�����J�͂������܁A�A���J�C�_���^���o�������ɑ��ĕU�����J�n����B�ʓI���q���̍s�g���B���{�ł́A�W�c�I���q�����������ɂȂ邪�A�W�c�I���q���̏ꍇ�͂܂��ꏏ�ɍU�����鑊��Ƃ̑��k������B�ʓI���q���͎����̍l���ЂƂł��̂ŁA���͈�Ԋ낤���̂��B

�@�A�����J�́A�ێ�����x�������Ђ�����߂č��ƑS�̂��e���̃V���b�N�ŕ����オ��A�A�t�K���ɉJ�̂悤�ɔ��e���~�点���B���V�A�̋̔�ł͂Ȃ��B����l�E���ꂽ�̂����킩��Ȃ��B���炩�Ȑ푈�ƍ߂��B�c��Ȗ�烂̃A�t�K���l�̖����D��ꂽ���A������E�N���C�i�̂悤�ɕ��邱�Ƃ͂Ȃ������B

�@�e������4�J�����2002�N1���A�u�b�V���哝�̂���ʋ��������Ő��E�Ɍ������č��炩�ɖ₢�������̂́A�uWhich side you are?�i�ǂ����̖������H�j�v���B�A�����J�̑��ɕt�����ۂ��\�\�܂�u�e�����X�g�̑����A�e�����X�g�o�ł�ڎw�������̑����B�ԓx�m�ɂ���v�Ɗe���ɔ������B�����m�̒ʂ���{�͐^����Ɏ�������A�����炱����\�Ƃ��Ėl���A�t�K���ɑ���ꂽ�킯���B

�@���̂Ƃ��A�t�K���ł́A�A�����J�͋甚�e�𗎂Ƃ������̔ڋ��Ȑ킢�����A���ă\�A�R�Ɛ�������n�̌R�������Ƀ^���o���Ƃ̒n�����킹���B

�@���������R������������������������ō����r�p���A�^���o�����������܂ꂽ�̂����A�^���o���ɍ��݂������Ă���ނ�́A�A�����J�̎x�����āA�܂���v�c�����ă^���o���Ɛ킢�A��x������������B

�@�����A���̒��ォ��ނ�͂܂�������n�߁A�������s������Ԃ����ƂɍQ�Ă��A�����J�́A���{���܂߂����ێЉ�̗͂łȂ�Ƃ��ނ�R����������A�ނ�����ĐV���������Ƃ����s��Ȏ������n�߂��B����ɕt�����킳�ꂽ�̂��l���B

�@�ނ��������A��Ԃ�X�J�b�h�~�T�C���Ȃǂۗ̕L�����������A�����V������鐭���Ɉڏ�������B���̂����ɔނ�𐭎��ƂƂ��ēo�p����B�ނ�̓^���o���������Ԑl���E���푈�ƍߎ҂ł���A�a�I�ȘA���E�l�ƓI�Ȃ��̂�������B�����𐭎��Ƃɂ��A����ł͂Ȃ������`�̒��ő������Ƃ����t������Ƃ����s��Ȏ������B���ꂪ�����́u�����`�v���Ƃ������Ƃ��o���Ă����Ăق����B

�@�l�͕�����������ɌR��������������A���ׂĂ̕������������B�A�t�K���l�͑����āu���{�l�͂��đ卑���V�A��ł����������قǗE���ł���Ȃ���A���a�Ԗ������B���{�l���������ƂȂ�M���悤�v�Ƃ������ƂŐ����ɉ����A���������͐��������B�Ƃ͂�������͐푈�ƍߎ҂��B�푈�ƍߎ҂ƌ����Ȃ���Ȃ�Ȃ��l�̗����z���ł��邾�낤���H�@�u�l���N�Q�́g�s�����̕����h�������i�߂鈫���̎��v�Ƃ��������A�A�t�K�������O�̐l���c�̂���Ȃ���A���������u�����d���v��l�͂���Ă����B���a�̂��߂ɁB��l�ł������]�������炷���߂ɁB

�@�����A�A�t�K���̐V�������ƌ��݂͑O�ɐi�ނ��Ɍ������B�܂������̏ے��Ƃ��āA����̕����ł͂Ȃ��������g�����������������̂��鍑�R�n�݂�ڎw�����B�����A�����̓A�����J���{�̐����I�Ȏv�����݂ɉ߂����A��������^���o���͗͂�Ԃ��A�u�b�V���͓����o���`�őޔC�B�I�o�}�����ɂȂ�Ƃǂ�ǂ�[�݂ɂ͂܂��Ă����B

�@���̂��납��u���̐푈�ɂ͂����R���I�ȏ����͂Ȃ��v�Ƃ����n�߂��B����ł��A�����J�͕�����킯�ɂ͂����Ȃ��B�����A���̎��_�ŃA�t�K���푈�̓A�����J�����j��Œ��̐푈�ɂȂ��Ă����B����Ȑ푈���A�����J�l�͗��j�ォ�Đ�������Ƃ��Ȃ��̂��B

�@�l�͎��q���̓��������w�Z�ł������Ă��邪�A���{�̌R�����Ƃ�OB���܂߂āA�e�č��ł��邱�Ƃ��ւ�l�����́A���̂悤�ȔF���������قǎ����Ă��Ȃ��B

�@�A�����J�͂���Ɍ�����t���邽�߂ɂ��̂������ꂵ�ށB�R���I�������ł��Ȃ��̂Ȃ�A�ʂ́u�����v�łȂ�Ƃ������o���Ȃ����\�\�����T��o���헪���n�܂�B�I���a���ɂ���āu�����`�̏����v�Ƃ��Č�����t���悤�ɂ��A���͂�l�X�͊댯��`���Ă܂őI���ɍs���Ă���Ȃ��B

�@���̉ۑ�̓g�����v�����ɂ������p���ꂽ���A�P�ނ������Ă����ӔC�ɓP�ނ���A���J�C�_�ނ悤�ȃe���̉����ɂȂ肩�˂Ȃ��B

�@����ɂ����Ƃ����ӔC�Ȍ`�Ō�����t�����̂��A�o�C�f���������B���N4���A�u9�E11�e������20�N�v�̃E�P��_���悤�ɁA9��11���܂łɑS�ʓP�ނ���Ƃ���������ˑR���\�����B�������^���o�����牽��R�~�b�g�����g���m�F���Ȃ��������P�ނ��B�����A�l�ƈꏏ��NATO�œ����Ă����ČR���Z��������A�u�M�����Ȃ��B�������P�ނƂ͂ǂ��������Ƃ��c�v�ƍ��f�̃��[�����͂����B

�@�A�����J���o���헪��T���n�߂��̂�2010�N���낾���A����ȏ�ɔ����Ă����̂��A���̐푈�ɕt�����킳��Ă���NATO�����������B����ɑ��݈Ӌ`���������A�u�e���v�Ō������Ďj�㏉�߂Đ�����A�t�K���ő卬�����A���ȑr���Ɋׂ��Ă����Ƃ���ɁA2014�N�A�����Ȃʼn��낷���Ԃ����܂ꂽ�B���V�A�̃N���~�A�������B����ɑΉ����邱�Ƃ�NATO�͐V���ȑ��݈Ӌ`�����o����\�\����ȃ��[���������ANATO�̏��Z���瑗���Ă����B

�E���ӔC�ȃA�t�K���P�ށ@���n���͎Ҍ��̂Ă����{

�@�o�C�f���ɂ��ˑR�̓P�ސ錾��A�A�t�K���ʼn����N�������B���j�I�ɐ헐����ԉ�����A�t�K���ł́A�e���X�����x�̂��߂ɕ������镶�������t���Ă���B�召�����ɑ��݂���e�n�̕������͂́A�A�����J���n�݂����V�������R�ɋA�˂��邩�A�^���o���ɋA�˂��邩�̑I���𔗂���B

�@�č��哝�̖̂��ӔC�ȓP�ޕ\���ɂ���āA���̗͊W�̓I�Z���Q�[���̂悤�Ƀo�^�o�^�ƂЂ�����Ԃ�A�N���\�����Ă��Ȃ������X�s�[�h�Ń^���o�������������B8��15���A��s�J�u�[����1���ɂ��Ċח�����B

�@����2�T�Ԍ��8��30���A�Ō�̕ČR�A���@���A�t�K�����ї������B�ČR��NATO�R�����S�Ɏp�������A�A�t�K���͈�u���a�ɂȂ�B�x�g�i���푈�̍ė��ł���A���I�̑厸�Ԃ��B���߂ăA�����J��NATO����������20�N��������������A���ׂĂ����o���Ĕs�������̂��B

�@��������ŁA���X�ƃE�N���C�i����������Ă����B��������NATO�̑��݈Ӌ`�́A������Ɍ����Ă������ƂɂȂ�B

2021�N8��30���ߌ�3��29���A���J�u�[����`���痣�������Ō�̕ČR�A���@

�@���łɐG��Ă����������Ƃ́A���{�����̃A�t�K���푈�̎Q�퍑�ł���Ƃ������Ƃ��B���q�����C���h�m�ł�����C�㋋�������́ANATO�̉�����킾�B�����̏�����u�b�V���̑O�Ńv���X���[�̐^�������āA�Q�������߂Ă��Ă��܂����B�C�㎩�q���̌�q�͂܂ŕt���ďo�������{�́A��j�㗧�h�ȎQ�퍑���B

�@�����A�t�K���푈�ɎQ���������́A�A�����J�ƈꏏ�ɑS���������B���̑卬���̂Ȃ��Ő��������́A�����l���g�و������łȂ��A�A�t�K���l�E���A�ʖ�A�����ɗ��w���Ė����`���w�сA�����œ����Ă����m�f�n�E���������^���o������_���Ȃ��悤�ɁA�����l�ƍ��ʂ����ɉƑ��܂Ŋ܂߂Ĉꏏ�ɗA���@�ɏ悹���B����ł�������ςݎc�������߁A�u���̃r�U�v�����A���͂ŒE�o����Έږ��Ƃ��Ď����p�ӂ܂ł��ď����悤�Ƃ����B

�@���̂Ƃ��A�t�K���l���͎҂����̂ĂāA�������������^����ɓ������������������B���{���B���̂Ƃ��قǓ��{�l�ł��邱�Ƃ�p�������Ƃ͂Ȃ��B����܂ł́u���q����������o���ȁv�Ǝ咣���Ă����l�́A�����Ɏ��q���@�̔h�����w�����A�A���@2�@���A�t�K���ɑ���ꂽ���A�������x�ꂽ�̂ŒN���~���o�����Ƃ��ł��Ȃ������B

�@�ǂꂾ����Y���������l���Ăق����B���q���́A���@�㑶�݂��Ȃ����ƂɂȂ��Ă���B�܂�@�������i��ł��炸�A���q���@�����Ȃ��B�������q�����C�O�Ő푈�ƍ߂��N�����Ă��A���{�̖@�̌n�ɂ͐푈�ƍ߂Ƃ����T�O���Ȃ��A�ق��@���Ȃ��B���ꂾ���łȂ��A���{�l�������ŊO���ɂ������Ƃ��ɔƂ����ƍ߂́A���C�v�⍼�\�A�E�l�͓����n�����NJ����邪�A�Ɩ���ߎ��͊NJ��O���B������u�@�̋v�Ƃ����B

�@�C�O�ɑ���ꂽ���q�����A�����Ől���E���Ă��܂�����Ɩ���ߎ��v���ɂȂ邪�A������ق��@�����Ȃ��B�₢�������Ƃ́A�����̐�͂��N�������̂��ق��@�������Ȃ��̂ɂ�������炸�A�Ȃ����q���������̂��H�@�Ƃ������Ƃ��B������l�́A�ǂ�Ȍ`�ł��ꎩ�q���h���͐�Ƀ_�����Ƌ��d�ɔ����Ă����B

�@���̖l���A��N8��15���A���{�������܂����Ƃ����قǂ̖��ӔC�Ȕs�����������߁A���q���@�h�������߂���Ȃ������B�l���Ă��炢�����̂́A���̎��̃J�u�[���́A�R���s�������ꋉ�̐퓬�n�悾�B�����ɕ����������q��������Ă��܂����Ƃ����������B���@����ɂǂ�ȗ}�~�͂����������낤���B

�@�l�͔h����v�������������A��}�ɂ͂��̂Ƃ��̎��q���h���ɂǂ�Ȗ@�I����������̂�������ŒNjy���Ăق��������B�����A���܂��ɂ��Ȃ��B�݂�������ق��Ȃ���͂��O�Ŋ�������\�\����͔��ɋ��낵�����Ƃ��B����Ȓ��@�K�I�Ȉጛ�s�ׂ����s����Ă��܂��̂ɁA�����N�����Ƃ��v��Ȃ��B������ł��A�t�K���l�ɂ��Ă͊S���Ȃ��A�E�N���C�i�l�����͗D������B���ꂪ���{�̎��Ԃ��B

�E�������Ȃ��V�������@�V��킪���ޕ��f

�@�A�t�K���ł̗��j�I��s�̌�A�o�C�f�������͋��n�Ɋׂ�B��Ȃ��s���ɉ����A�ČR�̃h���[���딚�Ŗ����̃A�t�K���l�Ƒ����E����鎖�����N�����B���n�̃o�C�f���������n�߂��̂��A�u�ǂ����̖������H�vVer.2���B���̕W�I�͒������B

�@QUAD�i�R�������j��IPEF�i�o�ϘA�g�j�������Ē�����͖Ԃ��d�|���A�u�����̑��ɂ����A�����̑��ɕt���̂��v�ƁA�܂����E�f����B���N2������͕W�I�Ƀ��V�A��������������̂��Ƃ��B�A�����J�Ƃ͂������������B���̃A�����J�ɂ��u�������v�ɁA�����͗e�Ղɖ|�M�����̂��B

�@�����V���ȕ��f�́A20�N�O�̂悤�ɂ͏�肭�͂����Ȃ��B���A�����J�Ɖ��B�̌����͋������A�̐S��ASEAN�i����A�W�A�j�A�����ăC���h�A�p�L�X�^���͂��݂��ɐ푈���Ă��Ă��A�����J���ɕt���Ȃ��B�A�t���J�������A���Ă̑��o�ϐ��قɎQ�����Ȃ��B���E�̂قƂ�ǂ̍����A�����J�̖����ɕt���Ă��Ȃ��B�u�ǂ����̖������H�vVer.2�͖��炩�Ɏ��s���Ă��邪�A�A�����J�͒��߂��ɂ���ɕ��f���d�|����B

�@�n���V������l�́A�k�ɂ��猩��Ɛ��E�̌����������ς�邩������Ȃ��y�}�Q�Ɓz�B���Ă̒ʂ�k�Ɍ����݂̑啔���̓��V�A����߂Ă���B�����Ėk���̃m���E�F�[�A�X�E�F�[�f���A�t�B�������h�A�A�C�X�����h�A��Z�������f���}�[�N���獂�x�Ȏ��������������O���[�������h������B�ɂɃJ�i�_�A�A�����J�i�A���X�J�j�B���̓A�����J�ƃ��V�A�̓x�[�����O�C���������4�`���x��������Ă��Ȃ��B

�@�����̖k�Ɍ��̕X���n���Ă���B����܂ł͉ď�͍ӕX�@���g���Βʂ�Ă��A�~��͊��S�ɕ�����Ă����̂����A2030�N�܂łɔN�Ԃ�ʂ��đD���̒ʉ߂��\�ɂȂ�Ƃ����Ă���B�����Ȃ�ƌ��q�͐����͂��������ł��Ȃ������k�Ɍ��ɑ��̕���������ł���B���ꂾ���łȂ��A�i�v���y�Ŕ��@�ł��Ȃ������Ζ����܂ޒn���������Ƃ��Ƀ��V�A�̉��݂ŏo�Ă���B

�@�܂��A���́u�k�q�H�v���N�Ԓʂ��Ēʂ��悤�ɂȂ�A�����ɂƂ��Ĕ��ɏd�v�ȃ��[�g�ɂȂ�B�}���b�J�C���`�C���h�m�`�X�G�Y�^�͂�ʉ߂���u��q�H�v���g�킸�A�A�����J�̊�����؎Ȃ����V�A���ݕ���ʂ�A�������s����3����2�ɒZ�k�����邱�Ƃ��ł���B�@���̂��ߒ����́u��ш�H�v�\�z���n�߂�ȑO����A���V�A�Ɩk�������ɑ��Čn���I�ɑ�K�͂ȓ��������Ă���B�����璆���ƃ��V�A�̊W�͂����ȒP�ɂ͐�Ȃ��B�����͂����܂Ō��z����30�N�ȏ�O����헪�𗧂ĂĂ���B

�@�k�Ɍ��ɂ́u�k�ɂ̍��A�v�Ƃ�����k�ɕ]�c�����B�k�Ɍ��ɐڂ��郍�V�A�A�A�����J�A�J�i�_�A�k���̃O���[�������h�i�f���}�[�N�j�A�A�C�X�����h�A�m���E�F�[�A�X�E�F�[�f���A�t�B�������h��8�J���i���������Ƃ��Ē����Ɠ��{�j���Q�����A�k�Ɍ����߂���e���̗��Q�����鐢�E�ŗB��̋@�ւ��B�e���ݍ����D������ɔe���������n�߂���n�����j��邩�炾�B���ꂪ�A�E�N���C�i�푈���n�܂��Ă���܂������@�\���Ă��Ȃ��B�u���V�A�Ƃ̑Θb�͂��Ȃ��v�Ƃ������R�����A�k�Ɍ��̑啔�����߂郍�V�A��r�����Ėk�Ɍ��̌��v���ۂĂ邾�낤���H�@�n�����g���ɑΏ��ł��邾�낤���H�@�����B�ł́A���V�A�̐��Ƃ�Ȋw�҂��Ă�ʼn�c���J�����Ƃ��ł��Ȃ��قǕ��f���i��ł���B

�E�V��펞��̊ɏՍ��Ɓ@�k�������̒m�b�Ɗ���

�@�E�N���C�i�푈�͍��N2������ˑR�n�܂������̂ł͂Ȃ��B����1�N�O�̍�N4������E�N���C�i�Ƃ̍������t�߂Ƀ��V�A�͌R���W�����n�߂Ă����B���E�ْ͋����A�l���푈���K���N����Ɨ\�������B�����ō�N12���ANATO�̑n�������o�[�ł���A�A�����J�̍ŏd�v�������ł���m���E�F�[����c�����W���A�����ɖl���Ăꂽ�B���̂Ƃ��̓��V�A�̐��Ƃ����Ȃ����B���������ɌR���W�����������V�A�����̂܂܊J�킷��ǂ��Ȃ�̂��ɂ��ė\�����A�ɏՍ��ƂƂ��Ă̑Ή���T�邽�߂��B

�@�u�ɏՍ��Ɓv�Ƃ͉����B���V�A�ɐڂ���m���E�F�[�������ł���A�t�B�������h�A�A�C�X�����h�A�����ē��{�A�؍����T�^�I�ȊɏՍ��Ƃ��B�܂�ɏՍ��ƂƂ́A�G����傫�ȍ��Ƃ�R�������̋��ԂɈʒu���A���͏Փ˂�h���N�b�V�����ɂȂ��Ă��鍑���B���̓G���邢����̐��͂��A���̃N�b�V�����������Ǝ��������̖{�y�Ɋ댯���y�Ԃƍl���邽�߁A�R���N�U����Ď��ۂ̔�Q����\�����A���ʂ̍����i�i�ɍ����B���������N�������ɂ́A�N�b�V��������ɂ����̂��B

�@���̂悤�ȍ��́A���h�̊ϓ_����A�Ȃ�Ƃ��푈��������Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ���������K�R�I�ɒS�����߁A����������Ƃ���̂����ʂ��B�m���E�F�[�̓m�[�x�����a�܂̎��^���Œm���镽�a�̃��b�J�ł���A�p���X�`�i�ƃC�X���G���̕������I��点��I�X�����ӂ������ʼn��o���ꂽ�B����̓m���E�F�[�����V�A�ɐڂ���ɏՍ������炾�B���V�A�̎Q�����Ȃ���A���̂悤�Ȑ��E�I�Șa�����ӂ̌��͂ł��Ȃ��B������A�����J�̏d�v�ȓ������ł���A�l�����Ƃł���Ȃ���A���V�A�Ƃ̏Փ˂�h���N�b�V�����ɂȂ�B���̂��Ƃɂ���Đ��E���a�ɍv������B�m���E�F�[�́A���̂悤�ȕ��a�E�l���O�����A���̊O�����Y�Ƃ��Ă����B

�@���̂悤�ȗ����ʒu�ł��܂�����Ă����̂��A�t�B�������h�A�m���E�F�[�ł���A�����A�C�X�����h���B����Ԃ����A�ނ�̓A�����J�̍ŏd�v���������B�������h�̊ϓ_����A�������ŏ��̐��ɂȂ邱�Ƃ��������\�\�Ƃ����ɂ߂ĊȒP�ȗ��R�ł��̑I��������B

�@���\�A���������o���g�R���͓Ɨ���A���X��NATO�������ɂȂ�B������2014�N�̃N���~�A������́A�������u�g���b�v���C���[�i�d�|�����j�v�ɕς��B����������NATO�R��u���A�݂��Ƀ~�T�C�������������A���Ƃ��N�������ɂ͂����ő���̐N�U��x�点�邽�߂�NATO�̐헪�̈���B���{�ł͉�����܂߂āA����ȑO����A�����J�̃g���b�v���C���[������Ă���B

�@�����Œ��ڂɒl����̂��ANATO�n���ȗ��̉������ł���A�C�X�����h���B���̏����ȓ����i�l��37���l�j�́A�n���I�Ƀ��V�A����A�����J��_���~�T�C���������Ԃ��߁A�ČR���ŏd�v��n�Ƃ��ď풓���A�A�����J�̕s�����Ƃ����Ă����B�������[�}���E�V���b�N���2010�N�A���܂��܂ȗ��R��w�i�ɂ��āA���̍��͕ČR������p�~�����B�ČR�͖K��ł��邪�풓�͂��Ȃ��B

�@�����ŁA���̖h�q���ǂ����邩�\�\�Ⴂ�͍l�����B�m�`�s�n�������Ƃ��āu���R�Ɩ����`�v��M�邪�A�ʂɃ��V�A���h�����Ȃ�����h�͕K�v�Ȃ��Ƃ������_���o���A���h�R��p�~�����B������x�@��C��ۈ����͂��邪�R�͂Ȃ��B�ČR�ƕʂ��������ƂƂ��Ɏ����R�܂Ŕp�~�����̂��B

�@����2014�N�̃N���~�A������A�����k���̍��X�ł́A���V�A�����Ђƌ��Ȃ��_�����A���V�A���h�����Ȃ����蕽�a���Ƃ������_�ƂԂ��荇���A���̗͊W���h��n�߂��B�����āA����2020�N5���A�k�ɊC�ɖʂ����m���E�F�[�k���̃g�����\�ɁA�U���^�̕Č��q�͐����͂���㏉�߂Ċ�`�����B����ɂ͒n���Z�����唽�����B

�@�܂�NATO�������ł���Ȃ���A2014�N�܂ł͕ČR�̏풓���ɋ����Ȃ������m���E�F�[�ŁA�����I�ɂł͂��邪�A�ĊC�������������痣�ꂽ�ꏊ�ւ̏풓���n�߂��B���V�A�̃N���~�A�����́A�k�������ɂ����ꂭ�炢�̑傫�ȉe����^�����B

�@�����`���Ƃł���ȏ�A�����Ȏ��Ԃ��N���邽�тɍ��_���h��A�����I�I�����h�ꓮ�����Ƃ͓��R�̂��Ƃ��B�����A����܂Łu���R�Ɩ����`�v�̐w�c�ɂ��Ȃ���A���V�A���R���I�Ɏh�����Ȃ����Ƃ������ɂ��Ă����̂������̍��X���B

�E�v�[�`���̐푈�ړI�@�E�N���C�i�̓�������

�@���N��2��24���A���V�A�̌R���N�U���n�܂�B����3�J���O�̍�N12���A�m���E�F�[�ɏW�����l���������҂́A���̎��Ԃm�ɗ\�������B��v���������́A�u�v�[�`���Ȃ��ɂ��B�Ȃ��Ȃ�NATO�ƃA�����J�̓A�t�K���Ŕs����������B��ɐV���Ȑi�R�����������Ȃ��B�ő������Ă�����̋��^�܂ł��B���̒j�͂��̍D�@���Ȃ��v�Ƃ������̂��B

�@���Ԃ͗\���ʂ�ɂȂ��Ă���B�����Ŗl�����́A���V�A�ɂ͉ʂ����ăE�N���C�i��N�����ĕ��肷��\�͂�����̂��܂ŕ��͂����B�����x�z���邽�߂ɂ͌R����̂��邾���łȂ��A���肵�Ď��߂Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���̂��߂ɂǂꂾ���̌R�͂��K�v�������Z�������A���V�A�̐��K�R��30���l���x�����A�l��4000���l�̃E�N���C�i�肷��ɂ́A���Ȃ��Ƃ�90���l�̕��͂�����B�ǂ��l���Ă��s�\���B�ԌR��200���l�����ł�������E���̎���Ƃ͈Ⴄ�B

�@���V�A�������`���Ƃł���A����������������Ȃ��B�v�[�`������ԋ���Ă���͎̂����̍������B������K�͂ȓ������������獑�����ق��Ă��Ȃ����Ƃ��킩���Ă���B���Ƃ���Ε����I�ȓ����܂ł��B������A���̍������W���[���`�F���W�i�����]���j�����A�S�̂��x�z���悤�Ƃ�����]�́A�u���t�i���������j�ł͂�����������Ȃ����{�ӂł͂Ȃ��B

�@�ł́A�Ȃɂ��v�[�`���ɂƂ��Č����I�Ȑ푈�ړI���Ƃ����A�E�N���C�i�̓����������B�S���͐�̂����A�ꕔ��̂��������h���o�X�A�N���~�A�A���C���݂̐�̒n���Ȃ��ʼn�L�����B��������E�N���C�i�͓����������A���C���݂̎����A���v�͂��ׂă��V�A�̂��̂ɂł���B���ꂪ��ʖړI���B�����ꂳ�������ɂȂ��Ă��邪�A2014�N�����̐�̒n�ɔ�ׂ�Ɖ�L�̕��͌����Ȃ��Ă���B

�@���̂ǂ��Œ��Ɏ������߂�̂����A�������̃O���[�v�͒T���Ă���B������1�b�A2�b�́u�������v�u�������v�̂��߂ɉ����l�����ʂ킯���B��킪1���ł�������Ή���l���̖����~����B����Ȃ����ۂ��ȗ̓y�����̂��߂ɁA�Ȃ���ʎs�������ȂȂ���Ȃ�Ȃ��̂��B���{�̌쌛�h�ɂ����A���������l���������Ă��炢�����B

�E�匠�Ȃ��u���a�v�̐Ǝコ�@���{�ւ̋��P�Ƃ�

�@���u���V�A�̋��Ёv�Ƃ����邪�A���{�̓E�N���C�i�ǂ���ł͂Ȃ��B�E�N���C�i�ɂƂ��Ă̋��Ђ̓��V�A�ꍑ�����A���{�ɂ̓��V�A�A�����A�k���N�܂ł���B�����̕����͂邩�ɐƎゾ�B�Ă̒�A�ݓc������NATO�ɉ�������Ƃ����n�߂Ă���B�������͂���10�N���A���{�͂��łɏ�NATO�����o�[�ł���A�ꏏ�ɍ����R���P��������Ă��邵�A���q���̏e�e��NATO�d�l���B���ł��ꏏ�ɐ푈���ł���B���Ɏn�܂������Ƃł͂Ȃ��B

�@�����ōl���Ăق����BNATO�ɉ����Ƃ����̂͂ǂ��������Ƃ��H�@����͂Ƃ���Ȃ������uNATO�n�ʋ���v�ɓ��邱�Ƃ��B

�@�n�ʋ���Ƃ́A�����������A�����R�ƌ��n���{�́u�匠�v�̊W���������̂��B���Ƃ��Γ��{�̏I�풼��i��̊��j���v���N�����Ăق����B�����R�̖@�����ׂĂł���A���{�̖@�͂Ȃ��B���@�����ł��Ă��Ȃ��B�����R�̒��_�ɂ���̂��}�b�J�[�T�[�����ł���A�ǂ�Ȏ����E���̂��N���Ă������R�̖@��������ق��B

�@�����A���Ԃ��o���A�펞���珀�펞�A���a���ւƈڍs����ɏ]���āA���n�@����������A���̃v���[���X���傫���Ȃ�A�����R�̖@�Ƌ������n�߂�B�������鎖���̂����A�����R�̖@�ōق����̂ƁA���n�@�ōق����̂���ʂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�������茈�߂�̂��n�ʋ���̖������B

�@�����R�̖@�ƌ��n�@�̊W�́A���ԂƂƂ��ɕς��B�܂�ω����Ȃ��n�ʋ���͂��̐��ɑ��݂��Ȃ��B��̗�O�������āB

�@�����R��u���Ƃ������Ƃ́A�����̂悤�Ȍ��n�����炷��u�匠�̕����v���B���͂Ő�̂��ꂽ�Ƃ͂����A�匠�ӎ����萶���Ă���A�匠���Ƃ�߂����Ƃ����b�ɂȂ�B�{���͂��̂悤�ɍl���Ȃ�������Ȃ��B�匠��������A���̉^�p�ɂ������o���Ȃ��A�o���Ȃ��Ƃ�����Ԃ���ԉ����Ă��܂������́A��������푈��e���Ɋ������ފ댯���傳���邾���łȂ��A�����̎匠��N�Q���邱�Ƃɂ����ڒ��ɂȂ��Ă��܂��B

�@�匠�Ƃ́A�傫��������u�ٔ����v�A�u�����v�A�u���A�C��A��n�̊Ǘ����v���B��n�͒N�̂��̂��H�@�����̂��̂ł���Ȃ�ƒ����炢�����Ƃ����b�ɂȂ�B�d�Ί���ԁA�퓬�@�܂ň����R���̎��̂́A���Ԃ̎��̂Ƃ̓��P���Ⴄ�B����ɌR���͂����Ȃ��̂𐂂ꗬ���B������ǂ���̊���ŋK������̂������߂Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�@�펞���畽�a���ֈڍs����ƂƂ��ɁA�匠���炿�A�����R�̎��R�x�͒ቺ���Ă����̂�������O���B�A�����J����������n�ʋ���͐��E��120���邪�A���ׂĎ��ԂƂƂ��ɕω����Ă���B��̗�O�������āB

�@���́u�B��̗�O�v�ł�����Ēn�ʋ���ɂ��ẮA�l�ƃW���[�i���X�g�E�z�{�S�m���̋����w�匠�Ȃ����a���Ɓ\�\�n�ʋ���̍��۔�r����݂���{�̎p�x�i�W�p�Ёj�����ɖ{�ɂȂ��Ă���̂ł��Гǂ�ł��炢�����B

�@�l�́A�����m���̎��ォ�牫�ꌧ�m�����̎Ⴂ�����������T�|�[�g���Ă������A���ꌧ�̃z�[���y�[�W��ɂ́A�n�ʋ�������۔�r�����u�n�ʋ���|�[�^���T�C�g�v�������オ���Ă���B�ނ�͓����̉䂪�Ƃɂ܂ŃA�h�o�C�X���ɗ��āA���ۂɃA�����J�ƒn�ʋ��������ł��鍑�ɂ܂Ŕ�сA���{���{�i��g�فj�ɖW�Q���Ȃ�����A���n�ł����Ȏ��҂ƑΘb���A�n�ʋ���̎��ԂׁA������w�p�I���l�̂��鎑���ɂ܂ō��߂ĕۑ����Ă���B���Ќ��Ăق����B

�@�A�����J������120�̒n�ʋ���́A�����ȏɉ��������̂����邪�A��\�I�Ȃ��̂�������B

�@�C���N��A�t�K���̂悤�ɕČR�����ۂɐ푈������Ă��鍑�ł́u�펞�̒n�ʋ���v�B�푈�͂���Ă��Ȃ����ČR���������Ă���NATO�����A���{�Ɠ����s�퍑�̃h�C�c�A�C�^���A�A�����ăt�B���s���Ȃǂł́u���a���̒n�ʋ���v�B�����̒��ԂƂ��āu���펞�̒n�ʋ���v������A�T�^�I�Ȃ̂͒��N�푈���x�풆�̊؍����B���{�͓T�^�I�ȁu���a���̒n�ʋ���v���B

�@�������r����ƁA�Ƃ�ł��Ȃ����Ƃ��킩��B��q�́u�ٔ����v�u�����v�u�Ǘ����v�̎匠�x������ƁA���{�Ɗ؍����������������B���Ȃ݂Ɋ؍��́A���ԂƂƂ��ɉ��肵�Ă��邪�A���{�͈�x�����Ă��Ȃ��B�܂��؍��ł́A�؍��R�ƍ݊ؕČR�̗͊W�ɂ����āA�R���w�������A�����J���玩���ɂƂ�Ԃ����Ƃ����哝�̂̎g���̂悤�ɂȂ��Ă���B���łɕ��a���̎w�����͂Ƃ�߂��Ă���A�ČR�͂���ɏ]��Ȃ�������Ȃ��B�����Đ펞�̎w�����܂ŕČR����Ƃ�߂����Ƃ��Ă���B���{�ł���ȋc�_�������Ƃ����邾�낤���H�@�v�����炵�Ă��Ȃ��B������؍��Ɠ��Ēn�ʋ�����ꏏ�ɂ��邱�Ƃ��ł��Ȃ��B

�@NATO�ɂ�����n�ʋ���̊�{�́u�b���v���B�b���Ƃ́A���݂����������𑊌݂Ɋl�����邱�ƁB�����R���u���鍑�v�Ƃ�����u����鍑�v�̗���͑Γ��Ƃ����O����B���Ƃ��h�C�c���ČR�ɗ^���������́A�t�Ƀh�C�c�R���A�����J�{���œ�����������B�܂�A�A�����J���{���Ńh�C�c�ɂ�点�����Ȃ����Ƃ́A�A�����J���h�C�c�����ł͂ł��Ȃ��B������u���R�Ȃ������v�Ƃ����B

�@���́u�b���v�̍l�����́A�A�����J�����Ԓn�ʋ���ł����E�W���ɂȂ��Ă���A�Q���ԋ���ł���t�B���s���Ƃ̒n�ʋ���ł��т���Ă���B

�@�C���N��A�t�K���́u���b���v���B����ł��A�A�����J�ƃA�t�K���̒n�ʋ���́A�����ĕ����A�t�K�������Ŏ��̂��N�����Ɩ{���ɑ��҂���ČR�@��c�ɂ������邪�A���ꂪ�����ɍق���邩���킩��Ȃ����߁A���̌R�@��c�ɃA�t�K���̑�\�҂������������F�߂Ă���B���������m�ۂ��邽�߂̏��������A���Ēn�ʋ���ɂ͂���Ȃ��̂���Ȃ��B�܂�A���{�̓A�t�K���ȉ����Ƃ������Ƃ�F�����ׂ����B

�@����ɁA�A�����J�ƃC���N�̒n�ʋ���ł́A�ČR�̃C���N�����͔F�߂邪�A��ɑ������U�����邽�߂Ɋ�n���g���Ă͂Ȃ�Ȃ��ƒ�߂Ă���B�����܂ł��C���N����邽�߂̒����ł����āA���̍����U�����邽�߂̒����͋����Ȃ��B����������A�����J�����A�G���͉����A�����J�{�y�ł͂Ȃ��A�߂��̃C���N���U�����邩�炾�B�����獑�h�̊ϓ_����A�����J�̎��R�������Ȃ��B�P���Șb���B

�@�ʂ����āA���{��NATO�̒��ԓ��肪�ł��邩�H�@������R���̊�{�ł���R���ƍ߂ɑ��āA���ƂƂ��Ď������g���ق��Ƃ���������O�̂��Ƃ��@�̌n�ɂȂ����B����Ȗ��@���ƂƖ@�I�ɑΓ��ɂȂ�Ƃ������������ǂ��ɂ���̂��Ƃ����b���B

�E�Ē��J�킷��@���{�͎����I�Ɍ�퍑��

�@�l��2017�N�āA�؍��\�E���ŊJ���ꂽPACC�i�����m�n�旤�R�Q�d��������c�j�ɌĂꂽ�B�Ē������R���i�ߕ��i�n���C�j��2�N���ƂɁA������32�J���̗��R�Q�d�����������W�߂Ă���c�ł���A���̔N�̊J�Òn�ł���\�E���ɕČR���璼�X�ɌĂꂽ�B

�@���̂Ƃ��ČR�̈ē��ŁA���N�푈�̋x�탉�C���ł���38�x���t�߂̋����h��n��ɕ������B�����ɗ��Δ�ɂ́A���̋����h��n��ɕ���u�����X�̖��O�����܂�Ă��邪�A�����ɓ��{�͂Ȃ��y�ʐ^�Q�Ɓz�B��ԏd�v�Ȃ��Ƃ́A���̍݊ؕČR�͍��A�R���Ƃ������Ƃ��B�������̒��N���A�R�́A���݂̍��A�R�Ƃ͈Ⴂ�A�Q������̂͂����ɍ��܂ꂽ17�J���������B�����1950�N�Ɍ��c���ꂽ���̂ŁA���Ԃ́u�x��Ď��c�v�Ȃ̂��B

���N�푈�̒�탉�C���Ɍ�������Ă��钩�N���A�R�̔�i�؍���X�A�ɐ��莁�j

�@�����炱�̍��A�R�́A���݂̍��A�{���i�j���[���[�N�j�ɂ͊Ǘ��ł��Ȃ��B1994�N�A���A�̃K�����������́A���N���A�R�́u���ۗ��̌������y�ԉ����g�D�Ƃ��Ĕ������ꂽ���̂ł͂Ȃ��v�u���N���A�R�̉��U�́A���ۗ����܂ލ��A�̂����Ȃ�g�D�̐ӔC�ł��Ȃ��A���ׂĂ̓A�����J���O���̈ꑶ�ł����Ȃ���ׂ����́v�Ƃ��鏑�Ȃ��o���Ă���B�Ȃ��Ȃ�A�����Ŕނ炪�Λ����Ă���͖̂k���N�ł���A���̔w��ɂ͒���������B���A��C�������ł��钆���ƍ��A�R���G�ł���킯���Ȃ��B���̍������ɂł������̂���A���͂�u���j�̈╨�v�Ƃ����A���A���g���Y�ꂽ���R���g�D�ɂȂ��Ă���B

�@�������̒��N���A�R�����ʼn����Ă���̂��Ƃ����A�����ł͂Ȃ��B���N�O�A�g�����v�哝�̂��u�Ē��J�킷��v�ƃc�C�b�^�[�Ŕ��M���A���{�ł͊��̉��ɐ��荞�ތP����������ɂ����Ȃ�ꂽ�B���̂Ƃ��A�I�[�X�g�����A�̌R�p�@���A���{���{�ɒʍ��������ɉÎ�[��n�ɍ~�藧�����B�����������f�B�A�͉���2���������B���̌�A���c��n�ɂ������悤�ɓ��{���{�ɂ͖��ʍ��ŃA�����J�̓������̌R�����������B�܂�A���̎w���n���́A�đ哝�̂̔�����ł܂������̂��B�A�����J�͖k���N�ƒ����ɑΛ�����̂́A�����ł͂Ȃ��u���A�v�ł���Ƃ����x��̍\�}���ێ��������킯���B

�@���̒��ŗB��A���́u�����̈╨�v�ł��钩�N���A�R�ƒn�ʋ��������ł���ςȍ�������B���ꂪ���{���B��قǂ̐Δ�ɂ͓��{�̍����͂Ȃ��B�܂荑�A�R�̂Ȃ��ɓ��{�͓����Ă��Ȃ��̂ɁA���̍��A�R�ƒn�ʋ��������ł���B

�@���̒��N���A�R�n�ʋ���́A���Ēn�ʋ���ƂقƂ�Ǔ������B����ɗ��҂͘A�����Ă���A���c�𒆐S�Ƃ���9�̍ݓ��ČR��n���A���A�R��n�̌���x����n�ƒ�߂Ă���B����ł�����Ȃ��ꍇ�́A�ݓ��ČR��n�����ׂĎg����Ƃ܂ŏ����Ă���B��������{�ɖ��ʍ��ŃI�[�X�g�����A�R�������Ă���̂��B

�@����͂ǂ��������Ƃ��Ƃ����A�Ē��J��ɂ���āA���{�͎����I�ɍ��ۖ@��́u��퍑�v�ɂȂ�Ƃ������Ƃ��B�푈������̂Ȃ�A���������̈ӎu����ɉ����ׂ������A���{�����ɂ͌��茠���Ȃ��A����Ă��炦�Ȃ��̂ɒn�ʋ��������ł���B

�@�푈���n�܂��Ă��܂��Ɠ��{�͌���x�����ɂȂ�B�u����x�������炢������Ȃ����v�Ǝv����������Ȃ����A���ۖ@�ɂ͒����@�K�Ƃ�������������A�����Ɏ���Ă���B�I�g���_�`���n�߂��푈���璆���ł��邽�߂ɂ͏���������B�ȒP�ɂ�����3�B�u��n�����点�Ȃ��v�u�ʉ߂����Ȃ��v�u�J�l���o���Ȃ��v���B������S������Ă���̂����{���B�G���猩������{�͍��ۖ@��A�����ȍU���ڕW�ɂȂ�B���q���������Ȃ��Ă��A�����͍U���ڕW�ɂȂ邵�A����ɑ��ĕ���������Ȃ��B

�@�b�����u���R�Ȃ������v�����E�W���ɂȂ�B�A�����J�R�����Ă����R�͂Ȃ��B���{�͂ǂ����H�@�����A�����J�̓������ł���ɏՍ��Ƃł����Ă��A�؍��ɂ��A�m���E�F�[�ɂ��A�A�C�X�����h�ɂ��g�ӎu�h������B

�@�ɏՍ��́A�n���I�ȏh��������ς����Ȃ��B���V�A�⒆���Ɂu�����������v�Ƃ����Ȃ����A�A�����J��1���`���ꂽ�C�̌������ɂ���B�T�^�I�ȃA�����J�̊ɏՍ��Ƃł����Ă��A���ʂ͈ӎu�����B�ł����{�ɂ͂��ꂪ�Ȃ��B�l�����{���u�ɏՁg�ށh���Ɓv�ƌĂԗR�����B

�E���h�̂��߂̊��S���@�m���E�F�[�Ɋw��

�@�Ō�Ƀm���E�F�[�̘b���������B�m���E�F�[�͖k�ɊC�ɖʂ��A�k���ł̓��V�A�ƍ������ڂ��Ă���B�����ɂ���̂��L���P�l�X�s���B�X�E�F�[�f���ƃt�B�������h�͒����������A�m���E�F�[�͗����ɂ����Ă�NATO�������ŗB�ꃍ�V�A�ƍ�����ڂ��鍑�������B

�@�L���P�l�X�̎s�����O�L��ɂ́A�ԌR���m�̗E�҂����]����肪�����Ă���B�m���E�F�[�k���ł́A�Ƃ��ɔN�z�Ґ���ɂƂ��ă��V�A�i�\�A�j�́u����ҁv�Ƃ������ʂ����邩�炾�B�i�`�X�h�C�c���������Ă��ꂽ�Ƃ������j�I�������B�����獑��������Ō������������V�A�̃j�P���s�Ƃ̗F�D�W����j�I�ɒz���Ă����B���̂悤�Ȓn����u�{�[�_�[�����h�v�i�Ӌ��n�j�Ƃ����B

�@�܂��ɋ{�Ó������{�ɂƂ��Ẵ{�[�_�[�����h���B����S�̂��������B�k�C�������V�A�̃{�[�_�[�����h���B���̃{�[�_�[�����h�������āA�G���ɑ��đ��������邱�Ƃ��ʂ����č��h�ɂƂ��ėL�Ӌ`���ۂ��B��������肾�B

�@���̂悤�ȍ��́A�A�����J�̓������ł���Ȃ���A��������Ȃ��B���܂��ɃL���P�l�X�ł��̓������Ƃ�ꂽ�Ƃ����j���[�X�͊m�F����Ă��Ȃ��B�����ăm���E�F�[�R�́A���̃L���P�l�X���ӂɉ���̂悤�ȑ�K�͂ȏ풓�͂��Ă��Ȃ��B�����A2014�N�̃N���~�A�����Ȍ�A���V�A�ɐڂ��鍑�����ŌR���I���ɂݍ�������������A�R�����K�Ȃǂ̓���������Ɍ����ɂȂ��Ă���A���̌X�������O����w�҂���ƁA�Z�������Ƃ̊ԂŐ���ɘ_�c�������Ȃ��Ă���B�l�́A�����ē��{��2014�N�ȑO�̃m���E�F�[�O���Ɋw�Ԃׂ����Ƒi�������B���̃m���E�F�[�̂��߂ɂ��B

�@�����������Ƃ������Ɓu���O�͕��a�{�P���v�Ƃ����邪�A�����ł͂Ȃ��B���h�̂��߂ɂ����A���{���ɏՍ��Ƃł���Ƃ��������������ƔF�߁A����ꂪ�������т邽�߂ɁA�{�[�_�[�����h���������Ƃ����͍̂��h�̑I���̈���B����͓G���ɋ����邱�Ƃł͂Ȃ��B�m���E�F�[�͕��a�Ɛl�����d�鍑�ł���A���V�A�Ől���N�Q���N����ΐ^����ɋ��e���鍑���B�ł��R���I�ɂ͎h�����Ȃ��B�������w�c�̂͂��܂ɂ���ɏՍ��ƂƂ��ẴA�C�f���e�B�e�B���m�����A�������O�Ɍ֎����邱�Ƃɂ���č��h�̗v�Ƃ���B�������������ʒu�������ē��R���B���̃A�C�f���e�B�e�B�����邩�炱�����V�A���Ԍ��ɉ�����B�Ȃ����{�����̂悤�ȍ��ɂȂ�Ȃ��̂��B

�@�l�����o�̘b������ƁA�܂����{�l��������������Ȃ�悤�ȏ�����B���͓��{�́A�W�F�m�T�C�h�����y���Ă��Ȃ����E�ł��������̍��̈�ł��邱�Ƃ����������낤���H�@�W�F�m�T�C�h���́A���̖��̒ʂ��ʎE�C��h�~����d�v�ȏ�B�k���N�A�����A���V�A�A�E�N���C�i�A�A�����J�c�c�قƂ�ǂ̍�����y���Ă���B

�@1���I�O�A�����ň�˂ɓł��������Ƃ��������̂Ȃ��\�Œ��N�l�s�E�������N�������A�����������N������A���E�̓W�F�m�T�C�h�Ƃ��ē��{��f�߂��邾�낤�B����������������d�҂͒N��l�߂܂��Ă��Ȃ��B���{�ɂ́A���̂悤�Ȑ�����鐭���ƁA��@�s�ׂ𖽂����㊯���ق��@���Ȃ��B���̈�A�̓��{�̖��@���̏ے����A�W�F�m�T�C�h�����y�������Ă��Ȃ��Ƃ����������B

�@������m���E�F�[�ɂ͉����y�Ȃ����A�܂����{���T�^�I�ȊɏՍ��Ƃł��邱�Ƃ�F�߁A���̂Ȃ��ŁA���h�̊ϓ_����{�[�_�[�����h�̕������ǂ��l���邩���d�v���B����̓A�����J�R�����łȂ������R�i���q���j���܂߂Ă��B

�@�卑���m�̐푈���n�܂�����^����ɐ��ɂȂ�^���̊ɏՍ��Ƃ����炱���A���̃{�[�_�[�����h�������Ċ��S�������A�푈����̂��߂̐M�������̗v�ɂȂ邱�Ƃ����h�헪�ɂ��铹������B�t�ɁA�����S�Ƀo���g�R���̃g���b�v���C���[�����Ă���Ă��܂��Ă���̂��A�����i����j���B

�@����Ȃ��Ƃ��咣���邨�O�͉�������Ă���̂��A�Ǝv��ꂽ���́A���Ёw���̈��S�ۏ�_�x�i�W�p�АV���j�����ǂ݂������������B�l���܂߂��S�l�̒��҂́A�S�����h�q�ȊW�҂��B���V���͖h�q������̃g�b�v�A�����N���͖h�q�������̌���C�������A�ыg�i���͌��₾�B�����Ėl�͌��������A���C��̐��s������������h�q�ȓ��������w�Z��15�N�ԋ��������A�����ł�����̂悤�Șb�����Ă���B�i�ߊ����x���Ŗl�̎咣��m��Ȃ��l�Ԃ͂��Ȃ��B

�@����Șb������u�ɐ���͊O���v�ƁA�l�g�E���I�Ȏ����}��ېV�̐����Ƃ��爳�͂��Ȃ���A�Ƃ��Ɏ��q�������g�̐l�������l�̍u�������炵�Ă���B�����������ʂ����q���ɂ͂���Ƃ������Ƃɓ���Ă����Ăق����B

�@�݂Ȃ��猩����l�́u�����瑤�v�̐l�Ԃ����A����ł�����ɑ�����ӎ��������Ă���B�E�N���C�i�푈�ɏ悶�āA����ɌR�������A���ē����̋������������A������������k�C���ɂ��ČR��n�������Ă��܂���������Ȃ��B��������Ƃ��~�߂����B���̂��߂ɂ͓���������O��������^�����Ă������Ƃ��K�v���Ǝv���Ă���B

�@�����́A�쌛�h�̔ᔻ���������A�E�N���C�i�푈���߂��铮���́A���ꂩ������ƂЂǂ��Ȃ邾�낤�B�Ȃ�Ƃ�����S��ۂƂ��B���B�ł́A���{�ȏ�Ƀ��V�A�r�������̂������B�����҂̌𗬂���ł��Ȃ��B���E�͕��f���番�f�ւƁA���f��������������A����ł�������͕̂���Y�Ƃł���A�h�q���ł���A�����āu�����������v������Ԃ���邾�����B����ɍR�����߂ɁA���̖���N���𗧂��Ƃ�����Ă����B

���������E�����@1957�N�A�����s���܂�B�����O�����w�����A����w�@�����i�����\�h�ƕ��a�\�z�u���j�B�C���h���w���A���n�X�����X�̋��Z�����߂���Z���^���ɂ������B����NGO �E���Ƃ��āA���평���̃V�G�����I�l����ɃA�t���J3�J����10�N�ԁA�J�������ɏ]���B2000�N���獑�A�E���Ƃ��āA�C���h�l�V�A����̓Ɨ��^�����N���Ă������e�B���[���ɕ����A���APKO�b��s���{�̌��m���߂�B2001�N����V�G�����I�l�ō��A�h���c�̕�������������S���A����I���ɍv���B2003�N����͓��{���{���ʑ�\�Ƃ��ăA�t�K�j�X�^���̕���������S���B�����Ɂw���������@���������������E�x�i�u�k�Ќ���V���j�A�w�{���̐푈�̘b�����悤�@���E�́u�Η��v���d��x�i�����o�ŎЁj�A�w�匠�Ȃ����a���Ɓ@�n�ʋ���̍��۔�r����݂���{�̎p�x�i�����A�W�p�ЃN���G�C�e�B�u�j�ȂǑ����B

No.1454(2023/01/20) �����E���{��`�E���R�f�ՁE�E�N���C�i㉚

�H�ƕ����̎����\���ɂ��ā^SDGs�͎��R�Ȋw�I�Ɏ����s�\�M

4�|6�@�H�ƕ����͉��ΔR���̌͊��ŏI�����}����

�y�Ǖ�z�@�d�C�G�l���M�[�̗��p�ɂ���

�@�E�Y�f�Љ�̎����A���邢��SDGs�ɂ����Ē��S�I�Ȗ�����S���ƍl�����Ă���̂��A��Η͔��d�d�C�G�l���M�[�Ȃ������f�G�l���M�[�ł��B�������A���ꂪ�S�����p�ɂȂ�Ȃ����Ƃ͊��ɂ��̘A�ڂȂ����A���|�[�g�u�H�Ɖ��Љ�V�X�e���̒E�Y�f���͕s�\�v�ȂǂŏڍׂɌ��Ă��܂����B

�@�����ł́A�Η͔��d��O��Ƃ��āA�d�C�G�l���M�[�̓����Ƃ��̓K�ȗ��p���@�ɂ��ė��ӂ��ׂ��_���܂Ƃ߂Ă������Ƃɂ��܂��B

�@�G�l���M�[�̌`�Ԃɂ͐F�X�Ȃ��̂�����܂��B�����������p���Ă���G�l���M�[�Ƃ��āA�M�G�l���M�[�A�͊w�I�G�l���M�[�A�d�C�G�l���M�[�A���i�d���g�j�G�l���M�[�Ȃǂ�����܂��B�G�l���M�[�̕����w�I�ȒP�ʂ�J�i�W���[���j�ł���A���ׂẴG�l���M�[�ŋ��ʂł��B�G�l���M�[�͑��݂ɕϊ����邱�Ƃ��o���܂��B

�@�d�C�G�l���M�[�͗l�X�ȕϊ����u��p���ĔM�G�l���M�[�A�͊w�I�G�l���M�[�A���G�l���M�[�ɕϊ����邱�Ƃ��o���܂��B��{�I�ɁA�d�C�G�l���M�[�͑��̃G�l���M�[�ł͎����ł��Ȃ����ƂɎg�p����A���邢�͓d�C��p����̂��ł������I�ȏꍇ�ɗ��p���邱�Ƃ������ł��B

�d�C��M�ɕϊ����邱�Ƃ͉��ΔR���̘Q��

�@�����̔M�G�l���M�[Q1�i���x�FT1�j��M�@�ւɓ������A�M�@�ւ��쓮�������ʁA�ቷ�̔r�M�̃G�l���M�[Q2�i���x�FT2�j�����ɔp�����A�͊w�I�G�l���M�[W�����o���M�@�ւɂ͎��̊W�����藧���܂��B

W��Q1(1.0�|T2/T1)�|T2�ES�@�@�@�����ɁAS�͔M�@�ւŔ�������G���g���s�[�iS��0�j

���̓�������A�M�@�ւ̌������������邽�߂ɂ́A�����MT1�Ɣp�MT2�̉��x�����ł��邾���傫�����邱�ƁA�M�@�ւ̔����G���g���s�[S���o���邾�����������邱�Ƃ��Ƃ������Ƃ�������܂��B

�@���ۂɂ�T1�AT2�̌��E�A�M�@�ւ��\�����镨���̕����ɂ����E�A�X�ɔ����G���g���s�[�ɂ�鑹������A�M�@�ւ̌����ł́A

�Ł�W/Q1��(1.0�|T2/T1)�|T2�ES/Q1��0.5���x

�ł���A�M�@�ւɓ��������M�G�l���M�[Q1�̓��A�������x�͊����ɎU�킵�Ă��܂��܂��B

�@�͊w�I�G�l���M�[�͍X�ɔ��d�@����ēd�C�G�l���M�[�ɕϊ����邱�Ƃ��o���܂��B�������M�w�I�ȋ�Ԃł͗͊w�I�ȉ^���ɂ͕K�����C���������A�͊w�I�G�l���M�[�̈ꕔ�͔M�ƂȂ��Ċ����ɎU�킵�܂��B

�@���d�@�ɓ��������͊w�I�G�l���M�[��W�A���d�@�Ő��ݏo�����d�͗ʂ�We�A�����G���g���s�[��Se�A���d�@�̉��x��Te�Ƃ���ƌ`���I�Ɏ��̂悤�ɕ\�����Ƃ��o���܂��B

We��W�|Te�ESe,�@�@�@Se��0

���������āA�M�@�ւɓ��������M��Q1�ɑ��锭�d������e�́A

��e��We/Q1��0.4�`0.45���x��0.5

�@�Η͔��d�̔��d������e�͓��������G�l���M�[�̔����ȉ��ɂȂ�܂��B�Η͔��d�̃G�l���M�[�Y�o��́A�X�ɔ��d�ݔ��̑��Ղɑ��錸�����p���̃G�l���M�[�����ʂ��l������K�v�����邽�߁A

�Η͔��d�̃G�l���M�[�Y�o�䁁0.35���x��0.4�`0.45

�@���̂悤�ɁA�Η͔��d�d�͂́A�������鉻�ΔR���̎��M�G�l���M�[�̔����ȏ���U�킷�邱�Ƃœ����Ă���̂ł��B����ꂽ�d�C�G�l���M�[�̓G���g���s�[�������Ȃ������̍����G�l���M�[�ł��B

�@���݂́A��ɉΗ͔��d�ɂ��L�x�ȓd�͋������\�Ȃ̂ŁA�����ʂœd�C�����p����Ă��܂��B�������A�Η͔��d�d�͂́A����ȔM�G�l���M�[�̑����̏�ɐ��Y����Ă��܂��B�d�C�G�l���M�[��M�ɕϊ����Ďg�p���邱�Ƃ͍ł����ʂȗ��p���@�ł��B

�@���Ɍ��Ă����悤�ɁA�Η͔��d�ɂ���ēd�C�邽�߂ɂ́A�����������ΔR���̔M�G�l���M�[��6���ȏ�����ɎU�킳���Ă��܂��B�d�C��M�ɕϊ�����̂ł���A���ΔR���̔R�ĔM�����̂܂g�p����A2�{�ȏ�̕։v�邱�Ƃ��o���܂��B�����A�g�[�p�̓d�C���̓G�l���M�[�������猩��ł������Ȏg�p�@�ł��B

�ړ��̋쓮�ɒ~�d�r�𗘗p���邱�Ƃ͕s����

�@�d�C�̓G�l���M�[�̈�`�Ԃł���A���ΔR���̗l�ɒ����ԕۊǂ�����A�����^�Ԃ��Ƃ�����ł��B���������āA�]���͑��d���ԂŔ��d������d�͂�����鑕�u�܂łڐڑ����邱�ƂŁA���d����Ɠ����ɑ��u�ŏ���Ă��܂����B

�@����͈ړ��̂���O�ł͂���܂���ł����B�]���͓d���̈ړ��̂Ƃ͑��d���Ԃ����݉\�ȗ���ʓI�Ɉړ�����d�ԂɌ����Ă��܂����B

�@�d�C�G�l���M�[�����Ď����^�ԑ��u���~�d�r�ł��B�]���A�~�d�r�͏o�͂��邢�͒��߂邱�Ƃ̂ł���G�l���M�[�ʂɑ��ďd�ʂ��傫�����邽�߁A��r�I�d�C�G�l���M�[����ʂ̏����ȑ��u�ɂ̂ݗ��p����Ă��܂����B

�@�l�דICO2�n�����g���̋�����Ԃ̒��ŁA���d���Ԃ���Ɨ������ړ��̂ł��鎩���Ԃ��쓮���邽�߂ɒ~�d�r�𗘗p���邱�Ƃ��n�܂�܂����B�~�d�r�̔\�͂̓��`�E���C�I���d�r�̕��y�Ŕ���I�Ɍ��サ�܂����B�������A�ړ��̂��쓮���邽�߂̃G�l���M�[�������u�Ƃ��ă��`�E���C�I���d�r�𗘗p���邱�Ƃɍ����������邩�ǂ����͗�Âɔ��f���ׂ��ł��B

�@�����Â��f�[�^�ł����A���}�Ɏ����悤��4�T�C�N���K�\�����G���W���Ԃł́A�R���̎��M�G�l���M�[�ɑ��āA���͂Ƃ��Ď��o�����Ƃ̂ł���͊w�I�G�l���M�[�̔M������0.2�`0.35���x�ł��B

�@�d�C�����ԂɉΗ͔��d�d�͂��[�d���Ďg�p����ꍇ���l���܂��B�Η͔��d�̃G�l���M�[�Y�o���0.35�A���d�ɂ�鑹����5%�A�ԍڃ��`�E���C�I���d�r�ɑ���[�d�E���d���������ꂼ��5%�A���[�^�[�̌�����90%�Ɖ��肵�܂��B�Η͔��d���ɂ����鉻�ΔR���̔R�ăG�l���M�[�ɑ���d�C�����Ԃ̋쓮�ɗL���ɗ��p�ł���͊w�I�G�l���M�[�̌����́A

0.35�~(1.0�|0.05)�~(1.0�|0.05)�~(1.0�|0.05)�~0.9��0.27

�ł��B����͂قƂ�ǃK�\�����G���W���Ԃ̌���0.2�`0.35�Ɠ����x�ł��邱�Ƃ�������܂��B�������A����̓K�\�����G���W���ԂƓd�C�����Ԃ������d�ʂ̏ꍇ�ł��B

�@�ړ��̂̐��\�ɑ��āA�ړ��̂̎��d���傫���e�����܂��B���R�@�֎����ԂƓd�C�����Ԃɂ��āA���̍\���v�f�ł���K�\�����ƃ��`�E���C�I���d�r�̏d�ʃG�l���M�[���x�ɂ��Č������邱�Ƃɂ��܂��B

�@�\����킩��悤�ɁA�K�\�����ɑ��ă��`�E���C�I���d�r�̏d�ʃG�l���M�[���x��1/120���x���Ƃ������Ƃ�������܂��B

�@�K�\�����G���W���Ԃ̔M����0.2�`0.35���l������ƁA�K�\�����G���W���Ԃ̐ύڔR���̓��A�쓮�͂Ƃ��ėL���ɗ��p�ł���K�\�����̔M�G�l���M�[�̏d�ʃG�l���M�[���x�́A

12,000wh/kg�~(0.2�`0.35)��2,400�`4,200wh/kg

���x�ł��B����ɑ��ă��`�E���C�I���d�r�̏[�d�A���d�̌�����0.95�A���[�^�[�̌�����0.9�Ƃ���ƁA���`�E���C�I���d�r�̏[�d�ɓ������ꂽ�d�͗ʂɑ��āA�쓮�͂Ƃ��ėL���ɗ��p�ł���d�͗ʂ̏d�ʃG�l���M�[���x�́A

100wh/kg�~0.95�~0.95�~0.9��81.2wh/kg

���x�ł��B�K�\�����G���W���ԂƓd�C�����Ԃœ����͊w�I�G�l���M�[�邽�߂ɂ́A�d�C�����Ԃ̓K�\�����d�ʂ�29.5�`51.7�{�̏d�ʂ̃��`�E���C�I���d�r���K�v�ɂȂ�܂��B���̂悤�ɁA�d�C�����Ԃ͋���ȃ��`�E���C�I���d�r�̉e���ňړ��̂̎��d���傫���Ȃ�܂��B

�@�Ⴆ�Γ��Y�̓d�C������Leaf�ł́A���N���X�̃K�\�����G���W���Ԃɔ�r����300kg�ȏ�i�ԏd��30%���x�j�A�l�Ɋ��Z����6�l���قǏd���Ȃ��Ă��܂��B�d�C�����Ԃ̏d�ʂ��K�\�����G���W���Ԃ���30�����x�d�����߁A�����̕։v�邽�߂ɕK�v�ȉΗ͔��d���œ������鉻�ΔR����30%���x�����Ȃ�܂��B

�@�X�ɁA���`�E���C�I���d�r�̐��\�͌o�N�Œቺ���邱�ƁA�~�d�G�l���M�[�ʂ������Ă����`�E���C�I���d�r�̏d�ʂ͕ω����Ȃ����ƁA���`�E���C�I���d�r�̐����ɂ͑�ʂ̓d�C���K�v�Ȃ��Ƃ���ԗ������i�K�ŃK�\�����G���W���Ԃ�����ʂ̃G�l���M�[��K�v�Ƃ��邱�ƂȂǂ𑍍��I�ɔ��f����ƁA�d�C�����Ԃ̕���CO2���o�ʂ������Ȃ�܂��B

�@�f�B�[�[���G���W���Ԃ�n�C�u���b�h�Ԃ̓K�\�����G���W���Ԃ����X�ɍ����G�l���M�[���p�����Ȃ̂ŁACO2���o�ʍ팸�̂��߂ɓd�C�����Ԃ����邱�Ƃɍ������͂���܂���B

�@�����ł͈ړ��̂Ƃ��Ď����Ԃɂ��Č������܂������A�ړ��̈�ʂɃG�l���M�[�����V�X�e���Ƃ��Ē~�d�r���g�p���邱�Ƃɍ������͂���܂���B�o�͑Ώd�ʔ䂪�傫�ȗv�f�ƂȂ�ړ��̂ł���q��@�ł́A���p�I�Ȕ�s���s�����Ƃ͕s�\�ł��B

���fH2�̗��p�ɂ���

�@�E�Y�f�Љ�̎�v�ȃG�l���M�[�Ƃ��čĐ��\�G�l���M�[���d�Ƌ��ɐ��f�̗��p�����ڂ���Ă��܂��B�s����ȍĐ��\�G�l���M�[���d�d�͂�p���Đ��̓d�C�����ɂ���Đ��f�����A������\�ȃG�l���M�[�Ƃ��ė��p����Ƃ������̂ł��B

�@�������f�͎�ɔR���d�r�ɂ���čĂѓd�C�ɖ߂��ė��p���邱�Ƃ��l�����Ă��܂����B���f�����̒~�d���u�Ƃ��ė��p���悤�Ƃ������̂ł��B

�@�������A���ɏڍׂɌ��������Ƃ���A�Đ��\�G�l���M�[���d�d�͂̓G�l���M�[�Y�o�䂪1.0�����͂邩�ɏ��������߁A�L���ȃG�l���M�[����؋������邱�Ƃ��s�\�ł��B���������āA�Đ��\�G�l���M�[���d�d�͂Ő���d�C�������Đ��f�����邱�Ƃ͕s�\�ł��B

�@�X�ɁA���|�[�g�u�H�Ɖ��Љ�V�X�e���̒E�Y�f���͕s�\�v�Ō��������Ƃ���A���f�̐����́A�����ߒ��œ��������d�C�G�l���M�[����������G�l���M�[�����������Ӗ��ł��B���f��R���d�r��p���ēd�C�ɖ߂��ꍇ�A���M����i���M�G�l���M�[�̎U��j���Ƃ���킩��悤�ɁA�X�ɓ�����G�l���M�[�͌������܂��B���f�������^���N�ɋl�߂ė��p���邽�߂ɂ͍����ŏ[�U���邱�Ƃ��K�v�ł���A���̃G�l���M�[�����������ƍX�ɑ������傫���Ȃ�܂��B

�@�ȏォ��A�킴�킴���i���̃G�l���M�[�ł���d�C�𓊓����Đ���d�C�������Đ��f��R���Ƃ��ėp���邱�Ƃ͓r�����Ȃ��G�l���M�[�̘Q��ł��邱�Ƃ�������܂��B�R���Ƃ��Ă̐��f�̗��p�͑S�����Ӗ��ł��B

�@�H�ƓI�ɐ����������f��R���Ƃ��ėp���邱�Ƃ����Ӗ��ł��邱�Ƃ͕�����܂����B�ȉ��A���f�����H���̃G�l���M�[���p�����̖�肩�痣��āA�P���ɔR���Ƃ��Ă̐��f�̓����ɂ��āA���Ɉړ��̂��쓮����R���Ƃ��ė��p���邱�Ƃɂ��Č������邱�Ƃɂ��܂��B

�@���f�̏d�ʓ�����̃G�l���M�[���x��142MJ/kg�ł��B����̓K�\������49MJ/kg�����͂邩�ɑ傫�Ȓl�ł��B���fH2�̕��q�ʂ�2�Ȃ̂ŁA1kg��1000g��500mol�ɑ������܂��B�W����Ԃ̑̐ς�22.4�@ℓ/mol�@�Ȃ̂ŁA500mol��11,200�@ℓ�@�ɂȂ�܂��B���f�𗝑z�C�̂Ɖ��肷��ƁA�����350�C���܂ň��k�����ꍇ�̑̐ς́A11,200�@ℓ�@/350��32�@ℓ�@�ł��B���������āA350�C���Ɉ��k�����Ƃ��̔�d�́A1/32kg/ℓ�@��0.031kg/ℓ�@�ł��B���������āA�̐σG�l���M�[���x�͎��̒ʂ�ł��B

142MJ/kg�~0.031kg/ℓ�@��4.44MJ/ℓ��1,233wh/ℓ

���l�ɁA700�C���܂ň��k�����ꍇ��2,465wh/ℓ�@�ɂȂ�܂��B

�@����ɑ��ăK�\�����̔�d��0.75kg/ℓ�@�ł��B�̐σG�l���M�[���x�́A

49MJ/kg�~0.75kg/ℓ�@��36.8MJ/ℓ�@��10,222wh/ℓ

�@���̂悤�ɁA���f��700�C���őψ��^���N�ɏ[�U�����Ƃ��Ă��A�P�ʑ̐ϓ�����̃G�l���M�[�ʂ̓K�\������1/4�ȉ��ł��B700�C���̍������f�ł́A�����G�l���M�[�ʂ��������邽�߂ɃK�\������4�{�ȏ�̗e�ς̑ψ��^���N���K�v�ɂȂ�܂��B������700�C���̍����ɑς���e��͂��Ȃ�����ŏd�������̂ɂȂ�܂��B

�@�}A-1�́A�K�\����50ℓ�@�Ɛ��f10kg�̃G�l���M�[�ʂ��Ƃ����ꍇ�̔R���Ɨe��̍��v�d�ʂ̈��������Ă��܂��B���̃f�[�^�ɂ��Ɛ��f��690�C���܂ň��k�����ꍇ�A�K�\�����ɑ��Ė�6�{�قǂ̏d�ʂɂȂ��Ă��܂��B�d�ʃG�l���M�[���x�͎��̒ʂ�ł��B

(142MJ/kg�~10kg)��360kg��3.94MJ/kg��1,096wh/kg

�@�g���^�̐V�^MIRAI�ł́A70MPa�i��690�C���j�̈��k���f5.6kg�����߂�e��d�ʂ�110kg���x�ł��B�d�ʃG�l���M�[���x�͂��Ȃ���P����Ď��̒ʂ�ł��B

(142MJ/kg�~5.6kg)��(110+5.6)kg��6.88MJ/kg��1,911wh/kg

�@�}A-1���Q�l�ɁA�e��d�ʂ��܂ރK�\�����̏d�ʃG�l���M�[���x�����߂�Ǝ��̒ʂ�ł��B

49MJ/kg�~(50ℓ�@�~�@0.75kg/ℓ�@)��60kg��30.63MJ/kg��8,507wh/kg

�@���̂悤�ɁA�K�\�����ƍ������f��e����܂߂Ĕ�r�����ꍇ�A�̐σG�l���M�[���x�A�d�ʃG�l���M�[���x�̂�������K�\�����̕������|�I�ɗD��Ă��܂��B

�@���f��R���d�r�Ԃ̔R���Ƃ���ꍇ�̔��d������0.35���x�Ȃ̂ŁA�K�\�����G���W���Ԃ̔M����0.2�`0.35��葽���D��Ă��܂����A���̒��x�ł͈ړ��̂̔R���Ƃ��č������f�𗘗p���鍇�����͂���܂���B�����������^���N���܂߂��R���d�r�Ԃ͂ƂĂ��Ȃ����z�ł���A��ʂɕ��y���邱�Ƃ͂���܂���B

�@2021�N5���A�g���^�͕x�m�X�s�[�h�E�F�C�ōs��ꂽ�ϋv���[�X�ɐ��f�G���W���Ԃ��Q�������܂����B����ɂ��ă��[�X�O���L�c�͒j�́u�J�[�{���j���[�g�����̎����Ɍ������I�����̈�Ƃ��Đ��f�G���W���̊J����i�߂����B�v�ƌ���������ł��B

�@�������A��ʂ̓d�C�G�l���M�[�𓊓����č�������f���킴�킴�M�����̒Ⴂ���R�@�ւ̔R���Ƃ��Ďg�����Ƃɍ������͂���܂���B���[�X�ł́A���f�̃G�l���M�[���x�̒Ⴓ�f���āA���f�[�U�̂��߂ɑ��s����50km���Ɉ��Ƃ����p�ɂȃs�b�g�C����]�V�Ȃ�����A�U�X�Ȍ��ʂ������悤�ł��B

�@���f�G���W���Ԃ̊J���́A���f�Ƃ��������̕����ɂ��Ă̍l�@��ӂ��������ȋZ�p�ҏW�c�̖��\��I�悵�����̂ł��B

No.1453(2023/01/13) ��p�E���{���E�N���C�i������č��̃A�W�A�헪

�����̋��Ђ����A��O�Ɠ����߂����J��Ԃ������ȓ��{�̃}�X�R�~�E�@��

�@�ŋ߂̐V�����ʂ�e���r�̃j���[�X�ԑg�����Ă���ƁA���{���܂�Ő푈�O��̏�Ԃɂ���悤�Ȉٗl���������܂��B

�@�啪�����V��2023�N1��11���̎��ʂɁA1��9���ɕč��̃V���N�^���N�ɂ���p�L���̊��㉉�K�̃V�i���I�����\���ꂽ���Ƃ��L�����f�ڂ���܂����B

�@�܂��V���L�����Љ�Ă����܂��B

�@���e�́A�E�N���C�i�ɑ��郍�V�A�̐N�U���J�n���ꂽ����Ɋ��ɕč������\����2026�N�̑�p�L���̉\���P������̂ł��B�č��͉��̍������Ȃ�2026�N�̒���J���O��Ƃ�����p�ɑ���R�������̋�����\�����Ă��܂��B�������A����Ԃɂ͊m���ɋْ��W������͎̂����ł����A3�N���2026�N�ɌR���Փ˂Ɏ��邱�ƂȂnj��i�K�ŕ�����͂��̂Ȃ����Ƃł��B

�@����́A����Ԃ��A�č��̓E�N���C�i�̕�����Ԃ������Ă�2025�N�܂łɂ͌�������ƌ�����ŁA2026�N�ɂ̓��V�A�ɑ����W�I�ł��钆���̎�̉��̂��߂̍��ɂ����邱�Ƃ��q�ׂĂ����̂��ƍl����ׂ��ł��B���ɍ�N2���A���V�A�̃E�N���C�i�N�U�O�ɕč����J��Ԃ����V�A�̌R���N�U���N����ƒ������J��Ԃ����̂Ɠ������Ƃ����悤�Ƃ��Ă���̂ł��傤�B

�@

�@�č��̖ړI�͕č��̔e����S���E�Ɋg�傷�邱�Ƃł��B�A�W�A�E�A�t���J�n��ɂ����Đ����I�E�o�ϓI�E�R���I�ȉe���́��u�e���v���g�債����ڏ��Ȓ������A��̉������A���邢�͔r�����A����̔e���̋y�ԔŐ}���g�傷�邱�Ƃ𐳓��������`�����Ƃ��đ�p�L���𗘗p���悤�Ɖ�Ă����̂ł��B

�@����͌��݂̃��V�A�̃E�N���C�i�N�U�̃V�i���I�ƍ������Ă��܂��B

�@�E�N���C�i�͋��\�A����Ɨ�����Ƃ��ɋ@�B�I�ȍ����̐������ɂ���ē����E�암�n��ɐe���V�A�̃��V�A�ꕶ�������܂܂��`�ɂȂ�܂����B���̌��ʁA�E�N���C�i�����ɂ͕��G�Ȗ����Η��������܂����B

�@�č��͂���𗘗p���ă��V�A���E�N���C�i�̖��������Ɉ������荞�݁A�ĉ����S�ʓI�ɕĉ����S�E�N���C�i�������R���E�o�ϓG�ɉ������A���V�A�ƒ����Ԑ�킹�邱�ƂŃ��V�A���R���E�o�ϓI�ɓO��I�Ɏ�̉������邱�Ƃ��ړI�ł��B

�@�č��́A�A�W�A�ɂ����Ă�������𗘗p���āA�e�𑈂���������̉������邱�Ƃ�_���Ă���̂ł��B���̎��A��p����{�͌��݂̃E�N���C�i�Ɠ���������S�킳������ƂɂȂ�̂ł��B

�@����̕č��V���N�^���N�ɂ�钆��L���̊��㉉�K�́A�č��ɂƂ��ēs���̗ǂ��V�i���I���܂Ƃ߂����̂ł��B���̃V�i���I�ł́A���Ă̔�Q���傫���Ȃ邱�Ƃ���������Ă��܂����A����͒����̌R���I���Ђ��֒����A�ݓc�����ɑ��čX�Ȃ�h�q��̑��z�A���{�����̕ČR��n�̗����̋��^��v�����Ă����̂ł��B�@

�@�X��2023�N1��11���̓��ĊO���E�h�q�t����c�u2+2�v�ŁA���S�ݓc�����͕č��Ɍ����邪�܂܂ɓG��n�U���\�͂ۗ̕L�����A������ɑ��ē��ċ����ŌR���I�ɑΏ�����ȂǁA�����炳�܂Ȓ����G��������Ƃ邱�Ƃɍ��ӂ��܂����B��A�̕č��ӏ]�A���{�����̈��S���ڂ݂Ȃ��ݓc�̍s���́A���V�A�Ƃ̕��͏ՓˑO�̕ĉ����S�̃[�����X�L�[�E�E�N���C�i�����̍s���Əd�Ȃ�܂��B���S�ݓc�����ɂƂ��Đ������ێ����邽�߂ɂ́A�����̈��S����{�����@�����A�č��̈ӌ���D�悷�邱�Ƃ��d�v�Ȃ̂ł��B

�@���������ł́u�헪�I�����̐V���Ȏ���ɏ�������v�Ə������܂�܂����B����́A���ē����̓A�W�A�n��̔e���𒆍��ɓn���Ȃ����Ƃ�\���������̂ł���A�����ɑ��邢��ΐ��z���ł��B�����ɓ��{�������Ɣe���𑈂��e�����Ƃł��邱�Ƃ�����\�������̂ł��B

�@�č���2026�N�̒���J��̃V�i���I�ɉ����āA���X�ƒ�����ǂ��l�ߎn�߂Ă��܂��B�č��͂��̃V�i���I���������邽�߂ɁA���ɍ�N�A��p�ɑ���R���������������邱�Ƃ�\�����A�����đΒ����d�h�̃y���V���@�c����h���A����ɍ���̓��ĉ�k�Œ�����G�������h�q���͂̋�����\�����邱�ƂŒ��������Ă��܂��B

�@��ÂɌ���A���{���g�ɂ͒����Ɛ퓬��ԂɂȂ�悤�ȊO����͑��݂����A���{�̈��S�ۏ��̋��ЂƂ͕č��̑Β����헪�̃V�i���I�ɂ���悤�ɌR���������Ƃ��Đ퓬�Ɋ������܂�A�E�N���C�i�Ɠ����悤�ɕč��̎̂ċ�ɂ���邱�Ƃł��B�����ŋ������Ă��������̂́A�č��Ɠ��{�͑Γ��ȓ������ł͂Ȃ��A�E�N���C�i���l�A���{�͂����܂ł��č��̑����A�g���̂Ă̋�ł���Ƃ������������邱�Ƃ��K�v���Ƃ������Ƃł��B

�@������ɂ���A2026�N�܂łɂ�3�N�̎��Ԃ�����̂ł�����A���{���Ǝ��O�������邱�Ƃ̂ł���Ɨ����ł���Ȃ�A������O��I�Ȏ�i�ɂ���Đ푈��ԂɂȂ�Ȃ��悤�ɂ��邱�Ƃ͉\�ł���A�������ׂ��ł��B�č��̐푈�V�i���I�ɏ��������L����z�肵�ČR�����g������ȂǁA�ނ���ْ��W�����߂�����ȍs�ׂł��B

�@�Ƃ��낪�A���{�̐V���E�@�ւ̘_���́A�܂�ō�����\���ꂽ����R�����K�̃V�i���I�ɕ`���ꂽ�����̋��Ђ������ł���悤�ɐ����Ă��܂��B

�@������e���r�����̖�̕ԑg�ł���X�e�[�V�����ł́A�L���X�^�[�̑�z�̖₢�ɓ����Ėh�q���h�q�������̍������Y�́A�u�����̍D���ɂ����Ȃ����߂ɂ����ƌR���͂����ׂ��ł���v�Ƃ̎�|�̔��������Ă��܂����B�@�ցE�}�X�R�~�ɖ{�����҂���Ă���@�\�́A���͂̍s���������̗��ꂩ��ᔻ�I�ɕ]�����Ă��̏����O�ɊҌ����邱�ƂŌ��̖͂\����}�~���邱�Ƃł��B���ĂƂȂ��Ă��錠�͂̍s���ɂ��Č��͑��̒S���҂̎咣�ᔻ�ɕ��邱�Ǝ��́A���łɕ@�ցE�}�X�R�~�Ƃ��Ă̋@�\��������A��̐푈�����̑�{�c���\�Ɠ��l�A���͂̐�`�@�ւɑ������Ƃ������Ă���Ƃ����Ă悢�ł��傤�B

�@���{�̃}�X�R�~�@�ւ́A��]�I�ȑ����m�푈�Ɍ������č����������悤�ɁA�܂����Ă��u�V���v�e�����Ɠ��{���푈�ɐi��ł�������i�ނ��Ƃ����n�߂��悤�ł��B

No.1452(2023/01/12) �����E���{��`�E���R�f�ՁE�E�N���C�i㉙

�H�ƕ����̎����\���ɂ��ā^SDGs�͎��R�Ȋw�I�Ɏ����s�\�L

4�|6�@�H�ƕ����͉��ΔR���̌͊��ŏI�����}����

(4)�@SDGs�͎��R�ƎЉ��j��

�@���Ɍ��Ă����悤�ɁASDGs�Ƃ��������ڕW�͕����I�Ɏ����s�\�ł��BSDGs�́A�n�����Ԍn�̒�퐫��ʑ����Ă��錻�݂̐l�ԎЉ�̍\���I�Ȗ��ł���l��������H�Ɛ��Y�ʂ̑���Ƃ����{���I�Ȗ�����u�����܂܁ADX�Ȃ���GX�ƌĂ��X�Ȃ�l�ԎЉ�̍H�Ɖ����H�Ɛ��Y�K�͂̊g��ɂ���Đl�ԎЉ�́u�K���v���������悤�Ƃ��Ă�����̂ŁA�{���I�ɖ��������������ڕW�Ȃ̂ł��B

�@DX(Digital�@Transformations)�Ƃ͒P��������ƁA�l�ԎЉ�̂����銈���ɑ��āA�Z���T�[�����V�X�e�������A�@�B���u�Ƒg�ݍ��킹�邱�ƂŎ��������邱�Ƃł��B������������邽�߂ɂ͍X�Ȃ�H�Ɛ��Y�ʂƍH�ƓI�ȃG�l���M�[����ʂ̑�����܂��B

�@SDGs�ł́A����𐢊E���̂�����K�w�E�n��̂�����l�ɑ��āu�����Ɂv����Ƃ��Ă��܂��B�l���}�����s�킸�ɖ{�C��SDGs���������悤�Ƃ���H�Ɛ��Y�K�͍͂ی��Ȃ������I�ɔ�剻���邱�ƂɂȂ�܂��B����ɂ���āA�z�������E�G�l���M�[�����̌͊������܂�A�H�Ɖ��Љ�̏I���𑁂߂邾���łȂ��A���R����j�邱�ƂɂȂ�܂��B

�@SDGs�̂�����̒��́A���ΔR�������Ȃ��A���s���̃N���[���G�l���M�[�����V�X�e������������Ƃ���GX(Green�@Transformations)�ł��B����́ADX���������邽�߂̑O������ł��B

�@�������A���Ɍ��Ă����悤�ɁA�H�Ɖ��Љ�Ƃ̓G�l���M�[�Y�o�䂪�傫�ȉ��ΔR���ɂ��D�ꂽ�G�l���M�[�����V�X�e���ɂ���Đ��藧���Ă���̂ł��B

�@�Đ��\�G�l���M�[���d�́A���ΔR���̑�ʏ���ɂ���Ă̂ݎ����\�ȋZ�p�ł����āA�P�Ƃ��G�l���M�[�Y�o���1.0��傫������邽�߂ɗL���ȍH�ƓI�G�l���M�[����؋������邱�Ƃ��o���܂���B�����āA�Η͔��d���Đ��\�G�l���M�[���d�V�X�e���ɒu�������邾���ŁA�H�Ɛ��Y�K�͂������I�ɑ傫���Ȃ�A���R���ړI�ɔj�邱�ƂɂȂ�܂��B���̏Z�ޑ啪���ł��ߔN���K�\�[���[���d���̌��݂ɂ���ė��R�̎��R�������X�Ɣj��Ă���A���̎S��͖ڂ������Ȃ�قǂł��B

�@�Đ��\�G�l���M�[���d�̓����ʂ�������ɂ��������āA�s���萫���܂߂������̈����ɂ��Ă��Ȃ�L���F�������悤�ɂȂ��Ă��܂����B��������������{���{�́A�����Ŏ����s�\�Ȑ����ڕW�ł���2050�NCO2�r�o�[����ڎw���Ƃ��āA�ݓc�����͕����������̂��č����I���ӂ��E�����̖ڕW�����Ƃ��ȒP�ɔj�����Č��q�͔��d�̊g��ɃV�t�g���܂����B����͍����̈ӎv�������Ƃ�ł��Ȃ��I���ł��B

�@�����Ō��q�͂ɂ��ď����G��Ă������Ƃɂ��܂��BSDGs�̎����̂��߂Ɍ��q�͗��p���g�傷�邱�Ƃ�����啪�����V��2022�N12���̋L�����Љ�܂��B

�@���q�͔��d�͍Đ��\�G�l���M�[���d���l�A�G�l���M�[�Y�o�䂪1.0���邱�Ƃ��o���Ȃ����߁A���ΔR���̏���Ȃ��ɂ͎����s�\�ł���A�L���ȓd�͂���؋������邱�Ƃ͂ł��܂���B�܂��A���Ɍ��q�͔��d���L�p���Ƃ��Ă��A�E�����̉̔N���͉��ΔR�������͂邩�ɒZ���ASDGs�̋��߂鎝���\���������Ƃ͂ł��܂���B

�@���q�͔��d�̓d�͌����́A�����������̈ȑO��20�~/kWh���x�ł���A�Η͔��d�����͂邩�ɍ����ł����B�������̌�ɂ͍X�Ȃ���S�ݔ���̑����A�e����i�قƂ�ǖ��Ӗ��ł����E�E�E�j�Ȃǂ̒lj��{�݂��K�v�ƂȂ�A�����炭30�~/kWh���x�ɂȂ��Ă���̂ł͂Ȃ��ł��傤���B

�@���݂̌��q�͔��d�d�͌����́A���q�͔��d�̃t�����g�G���h�i�E�����z�̍̌@�`���d�܂ł̑S�H���j��p�̓��́A�d�͉�Ђ����S�����p����Z�肳��Ă��܂��B�������A�R���I�헪�����ł���E�����R���̐��Y�ɂ͖c��ȍ��ɂ���̐ŋ��������܂�Ă��邱�Ƃ��l����A���ۂɂ͂����ƍ��z�ł��B

�@���q�͔��d�ł́A�]���A�g�p�ς݊j�R���͍ď������č������B�F�p�̔R���Ƃ��Ďg�p����Ƃ����O��ō������Y���l��������Ōo�ϓI�Ƀv���X�̕]��������Ă��܂����B�����������ɂ́u����v���p�F�ƂȂ�A�������B�F�͎����s�\�Ȃ��߁A�P�Ȃ鍂���x�����ː��p�����Ƃ����s�ǎ��Y�ɂȂ����̂ł��B

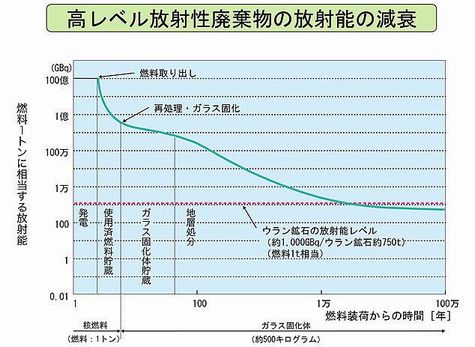

�@�X�����q�͔��d���L�̖��Ƃ��ăo�b�N�G���h�i���d��̔p�F������ː��p�����̕ۊǏ����܂ł̐����N�ɋy�ԑS�H���j�̔�p���c��Ȋz�ɏ�邱�ƂɂȂ�܂��B�p�F�ɉ����č����x�����ː��p�����̗�p��������ɃK���X�ʼn��̂ɂ��Đ�10000�N�ɋy�Ԓn�������{�݂ɂ��Ǘ����K�v�Ƃ���Ă��܂��B����͌�����ς���A���d��̌㏈���ɖc��ȍH�ƓI�G�l���M�[�̏���������Ƃ������Ă��܂��B

�@���������������̎��̌��q�F�̔p�F��Ƃ̒x��ł�������悤�ɁA�o�b�N�G���h�̍H���͐l�ނ��܂��o���������Ƃ̂Ȃ���Ƃ���Ŏ��s����̘A���ł��B���i�K�ł͋Z�p�I�Ȗ�肪�N���A�[����Ă��炸�A�ʂ����Ăǂꂭ�炢�̔�p�ƍH�ƓI�G�l���M�[�������邩�S���킩��Ȃ��̂ł��B�{���Ȃ�o�b�N�G���h�Ɋւ���p�����q�͔��d�����Ɋ܂߂Ȃ���Ȃ�܂��A���݂͈�؍l������Ă��܂���B

�@�t�����g�G���h��p�𐳓��ɓd�͌����ɔ��f�����A�X�Ƀo�b�N�G���h��p���l������A���q�͔��d�d�͌����͓r�����Ȃ������Ȃ��̂ɂȂ�܂��B���������āA�G�l���M�[�Y�o��͌���Ȃ��������Ȃ�܂��B

�@���q�͔��d�V�X�e���́A�͂���10�N����100�N(?)���x�̉^�p���Ԃɓd�͎��v�̂����ꕔ���������邱�ƂŁA�����x�����ː��p�����Ƃ��������Ő������댯�������ʂɎY�ݏo���A���d�I����ɂ����1000�N�`��10000�N�Ԃɂ킽���Ċ�����u�����ĕۊǂ��邱�Ƃ�K�v�Ƃ�����̂ł���A���C�̔��d�Z�p�Ƃ��������悤������܂���B

�@�����璍�ӂ��Ă��A1000�N���钴�����Ԃɋy�Ԋ댯���̊Ǘ��Ȃǐl�Ԃɂ͂��Čo���̂Ȃ����Ƃł���A���R�ЊQ��푈�Ȃǂ̕s�m��v�f���܂߂āA���S���m�ۂł���ۏ͈����܂���B�ۊǂɎ��s����ΐr��Ȋ������������N�������ƂɂȂ�܂��B�������A���̕ۊNJ��Ԃ̑啔���͉��ΔR���͊��Ɍ͊����Ă���A�H�ƓI�ȋZ�p�͗��p�ł��܂���B

�@�ꍏ���������q�͔��d�̉ғ����~���āA�p�F�Ȃ�тɁA����܂ł̌��q�͔��d�̉^�p�ɂ���č��o���Ă��܂������ː��p�����̏����ɐ�O���A�����_�ōl������o�������̈��S���̊m�ۂɓw�߂�ׂ��ł��BSDGs�̎����̂��߂Ɍ��q�͔��d�̎g�p���g�傷�邱�Ƃ́A�����I�ȕ��S������ɑ��������閳�ӔC�ɂ܂�Ȃ��n�������I���ł���A�ϗ��I�ɂ�������Ȃ��s�ׂł��B

�@�ȏ㌟�����Ă����Ƃ���ASDGs�����̂��߂̊�I�ȍH�ƋZ�p�ł��閳�s���̃G�l���M�[�����Z�p��GX�͕����I�Ɏ����s�\�ł���AGX�̎�����O��Ƃ���SDGs�Ȃ����Љ�\���̒E�Y�f���͎����s�\�Ȃ̂ł��B

�@�������A���Ƃ���Z�@�ւ�SDGs��E�Y�f���Z�p�̊J���ɋɂ߂đO�����Ȏp���������Ă��܂��B����͂ǂ����Ăł��傤���H

�@���v�ŗD��̑��Ƃ���Z�@�ւ��₩�Ɋ��ی�̂��߂ɐϋɓI�ɂȂ�ȂǂƂ������Ƃ͂���܂���B�E�Y�f�����邢��SDGs�̎����̂��߂ƌ�����Z�p�A���邢�͎s�ꂪ����Ȍo�ϓI���v�Ɍ��ѕt������ɂق��Ȃ�܂���B

�@�Ⴆ�Đ��\�G�l���M�[���d�ɂ��E�Y�f���ɂ��čl���Ă݂܂��傤�B

�@���݂̓��{�̔N�ԍŏI�G�l���M�[����ʂ�13,000PJ/�N���x�ł� (PJ��1�~1015J)�@�B1�b������̕��ϓI�ȍŏI�G�l���M�[����ʂ͎��̒ʂ�ł��B

13,000�~1015J/�N�@�� (365��/�N�~24����/���~3600�b/����)��4.122�~1011W

���̍ŏI����G�l���M�[�����ׂđ��z�����d�d�͂Řd���Ɖ��肵�܂��B���̘A�ڂ�No.1441�̐��l���g���ƁA�K�v�ȑ��z�����d�p�l���̖ʐς͎��̂悤�ɋ��߂邱�Ƃ��o���܂��B

4.122�~1011W��13.7W/m2��3.009�~1010m2��30,090 km2

���z�����d���̖ʐςz�����d�p�l���ʐς�2�{�Ƃ���Ɩ�60,000km2���K�v�Ƃ������ƂɂȂ�܂��B���{�̍��y�ʐς͖�370,000km2�Ȃ̂ŁA���ɍ��y�ʐς�16%�ȏ�z�����d�������ߐs�������ƂɂȂ�܂��B����͓��{�̑��_�n�ʐ�43,500km2�����L���ʐςł��B

�@���ۂɂ͍��y��3�����x�̕��n�́A�Z���⏤�H�Ɨp�n�A�_�n�Ƃ��Ďg�p����邽�߁A����������Ƒ��z�����d���̌��ݑΏۍ��y�ʐς�260,000km2���x�ɂȂ�܂��B�������X�Βn�̖k���Ζʂł͑��z�����\���Ɏ邱�Ƃ͂ł��܂���A�ΏۂƂȂ�͓̂�����Ζʂł���A����Ō��ݑΏۍ��y�ʐς͍X�ɖ��ɂȂ�܂��B�܂��A���{�̋}�s�ȎR�x�n�тɑ��z�����d������邱�Ƃ͈ێ��Ǘ�������Ȃ邽�ߌ����I�ł͂���܂���B���������Č��ݑΏۍ��y�ʐς͂���ɔ������x�ɂȂ�܂��B����Ō��ݑΏۍ��y�ʐς�65,000km2�ɂȂ�܂��B�������l������ƁA�قڑS�Ă̗��R�̓�Ζʂz�����d���Ŗ��ߐs�����Ă��܂����Ƃ��K�v���Ƃ������Ƃ�������܂��B

�@�ȏ�̌����ł́A�����܂ł����݂̍ŏI�G�l���M�[����ʂ̑��ʂ�d�����Ƃ��l���܂����B�������A���y�ʐς�16���ߐs�������z�����d�����A���̑ϗp�N���ł���20�N���ƂɍX�V���邽�߂ɂ́A�H�Ɛ��Y�K�͂������I�ɑ傫���Ȃ邽�߁A�����d�����߂ɍŏI�G�l���M�[����ʂ������I�ɑ������܂��B���̑������܂ł��ׂđ��z�����d�d�͂ŋ������邱�Ƃ��l����A���Ƃ��S���y�z�����d���ɂ��Ă��d�����Ƃ͂ł��܂���B���ꂪ�A�G�l���M�[�Y�o�䂪1.0���邱�Ƃ̂ł��Ȃ��Đ��\�G�l���M�[���d�̎��ԂȂ̂ł��B

�@�b�����ɖ߂��܂��B���̂悤�ɁASDGs���������邽�߂ɍĐ��\�G�l���M�[���d�ɂ���ĎЉ�ɕK�v�ȃG�l���M�[��d�͂Řd�����Ƃ���ƁA�H�Ɛ��Y�ʂ������I�ɑ��傷�邱�Ƃ�������܂��B����͒Z���I�ɂ͓d�͋����֘A�̐����Ƃɖ����̎s�����邱�ƂɂȂ�A�ꎞ�I�ɐ����Ƃ͊�����悷���ƂɂȂ��ł��傤�B

�@���ړI�ɂ͏d�d���[�J�[�A�d�H���[�J�[�����łȂ��A�d�q�@�탁�[�J�[�A���ƁA���X�̐����Ƃɑ��Ė����̎��v�����o���܂��B����ɁA�����鑕�u��d�͂ŋ쓮�ł�����̂ɑ�ւ��邽�߂Ɏ����ԃ��[�J�[���͂��߂Ƃ��邠���鑕�u���[�J�[�ɑ��Ă����v����܂��B

�@�������A���̍H�ƓI�G�l���M�[�̑��d�͉��ɂ���āA���[�̏���҂̎��։v�͈�ؑ������܂���B��������܂ʼn��ΔR���Ȃ����Η͔��d�Řd���Ă����G�l���M�[���Đ��\�G�l���M�[���d�d�͂ɑւ�邾���ł��B���̂��߂ɑO�q�̒ʂ�A�Y�ƋK�͔͂����I�ɔ�剻���܂��B���������āA���������I�ɑ�������Љ�I��p�͑S�Ă̏��i�E�T�[�r�X���i�̏㏸�ɂ���Ďx����Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ł��B

�@�G�l���M�[���i�̍ی��̂Ȃ��㏸�͏���������j�����łȂ��A�₪�Đ����Ƃɂ����˕Ԃ��Ă��܂��B�G�l���M�[�Y�o�䂪1.0�ȉ��̍Đ��\�G�l���M�[���d�ł́A�Đ��\�G�l���M�[���d�V�X�e����P���Đ��Y���邱�Ƃ����ł����A�܂��Ă��̑��̕���ɑ��ăG�l���M�[���������邱�Ƃ͂ł��܂���B�Đ��\�G�l���M�[���d��������ɂ��������āA�����ɋ����\�ȃG�l���M�[�ʂ��������A�₪�ăG�l���M�[�s���ōH�Ɛ��Y�͔j�]���܂��B�Đ��\�G�l���M�[���d�̓����ʂ������A�����ɃG�l���M�[���v�������悤�Ƃ���A�E�Y�f�ǂ��납�t�ɉ��ΔR������ʂ������I�ɑ������邱�ƂɂȂ�܂��B

�@���������Đ��\�G�l���M�[���d�����ɂ��H�Ɛ��Y�ʂ̑����ɂ���āA�Ⴆ�Α��z�����d���̌��݂ŗ��R�̎��R�������ړI�ɔj��邾���ł͂Ȃ��A���z�����d�p�l����~�d�V�X�e���̐����ɕK�v�ȃ��A�A�[�X�̎��v�������I�Ɋg�債�A���A�A�[�X�̐����H���ŕ��˔\�������܂ފ����������r�����A�z�R���ӂ̎��R�����������܂��B

�@�X�ɑϗp�N�����o�߂�������ȃ{�����[���̑��z�����d�p�l���̔p���������̂��������E�j��������N�������ƂɂȂ�܂��B

�@SDGs�̎�����ڎw���قǂɁA���̃o���F�̖������Ƃ͎��Ă������Ȃ����j��Ǝs�������̗��������邱�ƂɂȂ�̂ł��B

No.1451(2023/01/06) �������������\���グ�܂��B

�ČR�̂��߂̌R����z�Ɩ��Ӗ��ȉ��g����̑��łŔj��鏎������

�@��N�́A�����m�푈�̔s�킩��e����`�̌����J��Ԃ��Ȃ��Ƃ������ӂ̂��Ƃɐ����{���ڎw���Ă������̌`�ł���s��E���a���ƂȂ��������`���ƂƂ����v�V�I�Ȏ��݂������N�ł����B��̂��ꂩ�炱�̍��͂ǂ��Ɍ������̂��E�E�E�B

�@���N�̎��̊������������Љ�܂��B

�@�ŋ߂̓��{�̐�������Ă���ƁA�ߑ���{����]�]�I�ȑ����m�푈�i��ōs���̂��������̐e���オ�~�߂邱�Ƃ��o���Ȃ��������Ƃ�������悤�ɂȂ�܂����B

�@��N���A���S�ۏ�֘A�O�����̉���ɂ���ĕ��a���Ɠ��{�̍Ō�̑��|����ł����������ɑ���R���I�U�����s��Ȃ��Ƃ�����������蕥���A�G��n�ɑ���搧�U����e�F���邱�ƂɂȂ�܂����B����͖��炩�Ɍ��s���@�ɔ�������e�Ȃ̂ŁA�{���Ȃ�Ό��@�����肵����ɍ���R�c���o�Č��_���o���ׂ����ƂƂ��Ă̍ŏd�v�ۑ�ł��B�ݓc�t�@�V�X�g�����͂�������Ƃ��ȒP�Ɋt�c����Ƃ����s���葱���ŕς��Ă��܂����̂ł��B

�@���̂悤�Ȗ@�����ƁA���邢�͋c������`��ے肷��悤�Ȑ��{�̐ꉡ�ɑ��āA��O�͂قƂ�ǔ��������ɁA�������㕽���Ɍo�߂��Ă��܂��B

�@����̎Љ�̂���������E����悤�ȏd����ł���ɂ�������炸�A���S�ۏ����l�דICO2�n�����g���ɂ��āA��O�͎���̓��ōl���A���f���邱�Ƃ�������Ă���̂ł��B�����m�푈�ɓ˂��i��ōs��������ɂ����Ă���O�́A���݂Ɠ����悤�ɁA������Љ�ɑ��Ė��S�ł������̂ł��傤�B

�@�R����̑���A���g����̖{�i���ɂ�鑝�ł����N�����̉����邱�ƂɂȂ�܂��B���g���{�i������G�l���M�[���i�͍ی��Ȃ��������A��N�o�������悤�ɁA�G�l���M�[���i�̍����͑S�Ă̕������㏸�����A���������͔敾���܂��B

�@����ɑ�p�L���������̂��̂ɂȂ�Γ��{���y���Ē��푈�̍őO���ƂȂ�A�E�N���C�i�̂悤�ȏɂȂ�̂ł��B

�@�c�O�Ȃ���A����̓��{�Љ�悭�Ȃ�\�����S�����o���Ȃ��V�N�̖��J���ł��B