。HP管理者から

No.1407(2022/07/27) 環境問題・資本主義・自由貿易・ウクライナ⑧

地球生態系の物質循環を考える①

前章で見てきたように、地球の定常性を維持している廃熱やエントロピーの処理機能は安定しています。これが地球生態系が存在できる第一の条件です。

地球は系外と物質交換はできません。地球上の諸活動は地球系内の物質だけを使って維持されています。地球上の諸活動が持続的に安定して維持されるためには地球系内の物質を繰り返し循環利用することが必要です。

仮に、再利用できない形で物質が地球環境に拡散しても物質を地球系外に廃棄する機構を持っていない地球ではエントロピーが蓄積することになり定常性が失われます。具体的には、拡散した物質によって生態系が汚染されたり、あるいは、有用な物質・資源の枯渇によって定常性は失われ、非定常な状態を経て活動は停止します。

したがって、地球上の諸活動は物質拡散によるエントロピーを残さず、最終的にすべて熱エントロピーとして地球系外に廃棄できるものでなくてはなりません。これが地球生態系が持続可能である第二の条件です。本章ではこの第二の条件について検討することにします。

§1. 光合成生物、生態系の第一生産者

生態系の豊かさを決めるのは、第一生産者である独立栄養生物の豊かさです。その中でも炭水化物の生産量が圧倒的に大きいのが光合成による独立栄養生物である植物です。

植物は環境から二酸化炭素CO2と水H2Oなどを取り込み、太陽光のエネルギーを利用して炭水化物を生産します。

上式の横方向の変化は、CO2とH2Oからブドウ糖を合成する化学変化を示しています。

上表に示す標準状態のエントロピーを参照して、光合成反応の反応前と反応後のエントロピー量を比較してみます。

反応前:67.2+16.7=83.9

反応後:8.5+52.1=60.6

∴ gs=60.6-83.9=-23.3 < 0

化学式の左辺(反応前)と右辺(反応後)のエントロピーを比較すると、反応後のエントロピーの方が減少しています。光合成は「あらゆる変化はエントロピーの増加する方向にしか進まない」という熱力学の原理に反する現象なのでしょうか?

光合成はエントロピー増大の原理に反する特別な反応であるとか、太陽光が「負のエントロピーをもたらす」という太陽光ネガティブ・エントロピー説など、怪しげな仮説が提起されたこともありました。

しかし、光合成反応をよく観察すれば、直接の光合成反応にかかわる物質や太陽光に加えて、大量の水が蒸散することがわかります。

単純に太陽光で供給されるエネルギー111.7kcal

が熱化すれば植物体は枯死することになるでしょう。植物体を枯死させないためには廃熱ないしエントロピーを環境に廃棄しなければなりません。廃熱とこれに付随するエントロピーを植物体の系外に廃棄するために大量の水の蒸散が必要なのです。この水の蒸散を考慮して、反応前後のエントロピーを計算すると次の通りです。

反応前:67.2+16.7(1+22.9)=83.9

反応後:8.5+52.1+22.9×52.0=1251.4

∴ gs=60.6-83.9=1167.5 > 0

光合成に関わる水の蒸散までを含めると、光合成反応も確かにエントロピーが増加していることがわかります。

註)前著「温暖化の虚像」(116p) では、光合成反応に利用されている太陽光から供給されるエネルギーについてのエントロピーを加えていました。しかし、太陽光=電磁波は力学的なエネルギー同様、エントロピーを持たないエネルギーなのでここでは削除しました。

このように、植物はCO2やH2Oなどを取り込み太陽光のエネルギーを利用して炭水化物を合成し、その過程で発生した廃物である酸素O2と水の蒸散によって植物体の外にエントロピーを廃棄して活動を続ける定常開放系です。

石油や動力あるいは水のように拡散能力の大きな資源を「低エントロピー資源」と呼びます。光合成反応におけるCO2やH2Oのように、他の低エントロピー資源の拡散能力を消費してブドウ糖の材料となる物質を「原料資源」と呼びます。

上図に示す現在の地球の表面環境の炭素循環図を見ると、1年間に光合成(総一次生産)によって大気中から吸収されるCO2量は炭素重量で120(Gt/年)です。大気中に含まれるCO2の炭素重量は

(597+165)=762Gtなので、単純計算すると光合成による吸収量のわずか6年分余りしかありません。定常的に十分な供給がなければCO2は短期間で枯渇し生態系の一次生産量は急速に衰退することになり、同時に生態系全体が衰退することになります。

生態系の豊かさを決定する光合成による炭水化物の生産において二酸化炭素CO2は最も重要な原料資源です。光合成において、現在の大気中のCO2濃度は低すぎるので、大気中CO2濃度が高くなればそれに比例して生産性が高くなります。現実に、ハウス栽培では灯油を燃やして温度を維持すると同時にハウス内のCO2濃度を高くすることで生産性を上げています。

現在、非科学的な人為的CO2地球温暖化脅威論の下では、CO2が最大の環境汚染物質のように扱われています。発電時にCO2を放出しない原子力発電が「クリーン・エネルギー」と言うのですから、愚かとしか言いようがありません。大気中のCO2濃度に対して人為的なCO2放出の影響は高々3%程度であり、仮に人為的なCO2放出量をゼロにしたところで大気中CO2濃度が顕著に低下することはありません。まして、この程度の大気中CO2濃度の変動で観測できるような気温変動は起こりません。今後長期間にわたって、莫大な資源を浪費する全く無意味な温暖化対策が庶民を苦しめることになります。この問題については後に改めて検討することにします。

No.1406(2022/07/25) 環境問題・資本主義・自由貿易・ウクライナ⑦

地球生態系の持続可能性を保証している物理的条件を考える③

§5. 定常開放系の地球の構造

私たちの暮らしている地球という惑星について考えることにします。地球は46億年前に誕生して以来、変化し続けています。時に超大陸分裂に伴う環境の激変・遷移や巨大隕石の衝突による突然の環境変化も経験してきました。その意味で長期的に見れば地球環境は非定常な変化をしています。

しかし、人間社会が環境問題を考える対象としている期間は産業革命以後の高々数100年間にすぎません。人間の寿命や工業化された社会の継続期間は地球の歴史に対してほとんど一瞬にすぎません。その期間は比較的環境変化の少ない氷河期であり、しかも工業化された人間社会に限れば完新世という間氷期の一時期にすぎず、環境変化は極めて小さく「準定常」と考えて差し支えないでしょう。

地球熱機関の概念図

上図に地球という系の構造を示します。地球という惑星は、多少小隕石の落下はあるものの、ほとんど系外との物質の交換はありません。

地球は主星である太陽によって大気圏外で太陽光に直交する平面に対して平均的に1366W/m2程度のエネルギーを受けています。

地球大気は可視光線に対してほとんど透明なため、太陽光は大気を透過して主に地表面を暖めます。地表面付近の大気は暖められ軽くなり上昇気流を生じます。同時に水が蒸発し、水蒸気を含む大気は乾燥大気より軽いため更に上昇傾向が強くなります。

対流圏大気上層に運ばれた湿潤大気は断熱膨張のために冷却され、水蒸気が凝結して雨や雪となって地表面に落下します。冷却され乾燥した大気は重くなり、下降気流を生じます。

地球の気温は安定しています。したがって、太陽放射で受け取ったエネルギーと等しいエネルギーを宇宙空間に廃棄していることになります。宇宙空間はほとんど真空であるため熱伝導による放熱はありません。宇宙空間への放熱は赤外線放射で行われます。

太陽光は地表面を暖め熱化します。地表面温度は平均的に15℃=288K程度であり、赤外線(地表面放射)を放射します。地球大気は赤外線に対してはほとんど不透明であり、地表面放射はほとんど対流圏低層大気に吸収され大気を暖めます。宇宙空間への放熱は主に対流圏上層大気(-23℃=250K程度)からの赤外線放射によって行われます。

このように、地球は太陽光によってエネルギーを供給され、大気と水(水蒸気)を作動物質とし、廃熱を対流圏上層大気からの赤外線放射で宇宙空間に廃棄して復元する熱機関=定常開放系を構成しています。地球が定常開放系であることが地球上の活動が持続可能であるための本質的な条件です。

§6. 地球のエントロピー処理能力

具体的に地球熱機関のエントロピーの処理能力について確認することにします。

地球のエネルギー収支

上図は地球のエネルギー収支の概略を示しています。地球の位置の大気圏外の宇宙空間で計測した太陽光に直行する平面の受ける太陽放射は1366W/m2程度です。地球の半径 r を

r=6356.8km=6356800m

とすると、地球の受けるエネルギーは次の通りです。

1366W/m2×π・r2=1.7341×1017W

これを図の「入射100」とします。地球の大気(雲)や地表面で太陽放射の31%程度が反射されます。残りの69%が大気や地表面に吸収される有効太陽放射です。

入射の内20は大気に吸収されます。入射を吸収する大気の平均温度を仮に0℃=273Kと仮定します。入射20によって地球大気に流入するエントロピー量は次の通りです。

fs1=1.7341×1017W×(20/100)/273K=1.2704×1014 (J/K)/sec

入射の内49は地表面(海面)に吸収されます。地表面の平均温度を15℃=288Kとします。入射49によって流入するエントロピー量は次の通りです。

fs2=1.7341×1017W×(49/100)/288K=2.9504×1014 (J/K)/sec

以上から、太陽放射で地球に流入するエントロピー量は次の通りです。

fs=fs1+fs2=4.2208×1014 (J/K)/sec

次に地球から放出されるエントロピー量を算定します。15℃=288Kの地表面からの赤外線放射は大気の窓を透過して宇宙空間に12を放熱します。同時に宇宙空間に廃棄されるエントロピー量は次の通りです。

Fs1=1.7341×1017W×(12/100)/288K=0.7225×1014 (J/K)/sec

残りは対流圏上層大気から宇宙空間に-31℃=242Kで57を放熱します。同時に宇宙空間に廃棄されるエントロピー量は次の通りです。

Fs2=1.7341×1017W×(57/100)/242K=4.0845×1014 (J/K)/sec

以上から、地球からの赤外線放射による放熱と同時に廃棄されるエントロピー量は次に通りです。

Fs=Fs1+Fs2=4.8070×1014 (J/K)/sec

したがって、地球上の諸活動で発生し、宇宙空間に処分されているエントロピー量は次の通りです。

gs=Fs-fs=0.5862×1014 (J/K)/sec

§7. エントロピー処理能力に対する工業化の影響

前のセクションで地球のエントロピー処理能力を算定しました。ただ数値を見ただけではその値が大きいのか、あるいは小さいのか判断できません。

ここでは、工業化による影響と比較することでその大きさを評価してみることにします。

■エネルギー消費による影響

工業生産とは生産過程で工業的なエネルギーを使用することです。したがって工業生産の影響をもっとも端的に表す指標はエネルギー消費量です。現在の世界の一年間の一次エネルギー消費量は 600×1018 (J/年)程度です。

600×1018 (J/年)=600×1018

(J/年)÷{365(日/年)×24(時間/日)×3600(sec/時間)}

=1.9026×1013

(J/sec)=1.9026×1013 (W)

これが平均的な環境温度15℃=288Kで廃棄されるとします。発生するエントロピー量は次の通りです。

1.9026×1013 (J/sec)÷288 (K)=6.6062×1010 (J/K)/sec=0.0011gs

つまり、工業化で増加したエントロピー量は地球のエントロピー処理能力の0.11%程度ということです。工業化によって地球のエントロピー処理能力にあたえる影響は極めて小さく、ほとんど問題になることはありません。

■温室効果による影響

昨今その影響が取りざたされている人為的CO2地球温暖化脅威論ですが、その影響を考えることにします。

科学的な妥当性はさておき、温暖化論者の主張は大気中CO2濃度の上昇によって大気の温室効果が顕著に上昇するというものです。彼らの言う温室効果とは、地表面放射に対する大気の吸収能力のことです。温室効果の増加とは、§6で示したエネルギー収支図において、地表面から宇宙空間に放出される常温の地表面放射が減少し、それだけ対流圏上層大気からの低温の熱放射が増加することを意味します。

これをエントロピーの処理能力から考えてみます。現在の地表面から宇宙空間に放射されている12がすべて大気に吸収され、その分を対流圏上層大気からの低温赤外線放射が肩代わりする場合(地球のエネルギー収支が成立する条件)の地球のエントロピー処理能力の変化を⊿gsとすると次のように計算できます。

⊿gs=1.7341×1017W×(12/100)(-1/288K+1/242K)=0.1373×1014 (J/K)/sec

つまり、温室効果の増大によって地球のエントロピー処理能力は大きくなるのです。したがって、地球大気の温室効果が増加することは、それだけ地球上の諸活動の増加する余地を増やすことになるのです。これは好ましい変化です。

問題になるとすれば、生態系を構成する生物の活動は生化学反応であり、環境温度の極端な上昇があれば生化学反応の阻害要因になる可能性があることです。

しかし、現在の地球は氷河期という寒冷な時代であり、例えば巨大肉食恐竜が闊歩していた時代に比較すれば平均気温で10℃以上も低温です。

また、最近1万年間の完新世に限っても、過去の人間文明の栄えたミノア温暖期、ローマ温暖期、中世温暖期よりも低温です。仮に大気中CO2濃度増加による温室効果の増大があったとしても、顕著な気温上昇は考えられません。1~2℃程度の気温上昇があったとしても、それが原因となってスウェーデンの少女(?)が妄想するような生態系の破滅は起きません。

以上みてきたように、人間社会の活動によって、定常開放系の本質的なエントロピー廃棄機能が阻害されることが原因となる環境問題は存在しません。

No.1405(2022/07/23) 環境問題・資本主義・自由貿易・ウクライナ⑥

地球生態系の持続可能性を保証している物理的条件を考える②

§3. 単純な流れと循環のある流れ

ある系が何らかの活動をしながら、時間の経過によって変化しない一定の状態を維持しているとき、これを「定常開放系」と呼ぶことにします。前節で定常開放系の成立する条件を見てきました。定常開放系の質量をM、エネルギー量をE、エントロピー量をS、単位時間あたりに発生するエントロピー量をgsとして定常開放系が成立する条件をまとめておきます。

M=一定

E=一定

S=一定

gs=一定>0

活動をしない系であれば gs=0 であり、この場合は定常系ではなく「平衡系」と呼びます。平衡系とは、言い換えれば、エントロピーが最大となった閉鎖系であり、「死の世界」です。

定常開放系では絶えずエントロピーが増加しています。定常開放系内のエントロピーが一定の水準に維持されるためには、発生したエントロピーを系外に廃棄することが必要です。

ここで二つの定常開放系を見ておくことにします。

単純な流れと循環のある流れ

上図に示す水の流れを考えます。水は高さ h1 にある池から h2 にある池へ流れ下るものとします(h1>h2)。この流れの途中に系Aと系Bという定常開放系を考えます。

系Aでは、上方から水が流れ込み、下方から放出されているだけです。系内にある水量、エネルギー量は時間に対して変化しません。水流が系A内を通過するうちに、水の位置エネルギーが減少し運動エネルギーが増加します。位置エネルギーや運動エネルギーなど力学的エネルギーはエントロピーを持たないエネルギーです。

流れが系Aを流れ落ちる間に、水路や水の内部の摩擦によって水の位置エネルギーの一部は熱に変化します。その結果、系A内でエントロピーgS1が生じます。

系Aのような単純な流れの場合、水流はただ系内を流れ落ちるだけで、系内に有効な活動は起こりません。その結果、系A内で発生するエントロピーgS1はごく小さい値になります。

系Bでは、系内に物質の循環構造を持っています。例えば系B内を流れる水流が水力タービンを回転させるとします。水流の持つエネルギーの一部は水力タービンによって仕事wとして取り出すことができます。仕事wは例えば製粉機を回したり発電機を回すことができます。

系Bでは、水流が水力タービンを回すことによって、水力タービンの回転摩擦抵抗が生じ、水流内部の摩擦抵抗も大きくなります。したがって、循環のある系Bの発生エントロピー量と単純な系Aの発生エントロピー量を比較すると次の関係が成り立ちます。

gS1 < gS2

一般に、循環を持つ系内の活動の活発な定常開放系の発生するエントロピー量は大きくなります。また、循環構造の違いによって、得られる仕事量や発生するエントロピー量にはかなり大きな幅があります。

§4. 熱機関(外燃機関)

少し具体的な定常開放系について考えてみます。

熱機関

上図は熱機関(外燃機関)の概念図です。熱機関は機関内の作動物質、蒸気機関であれば水を外部から加熱する形式の動力装置です。

外部の高温Tの熱源から供給される熱量q1で機関内の水を加熱して、高温T1(<T)の高圧水蒸気を作ります。この高温高圧水蒸気でピストンを押したり蒸気タービンを回転させることで仕事wを取り出します。動力を取り出した後の低温T2の水蒸気は環境温度T0(<T2)の系外にq2を廃棄して水に戻ります。

熱機関では低温廃熱q2の廃棄によって同時に熱機関内で発生したエントロピーgsを廃棄しています。この一連のサイクルによって熱機関は元の状態を復元します。熱機関が定常開放系であることがわかります。熱機関内で発生するエントロピーの廃棄に失敗した状態がいわゆる「オーバーヒート」です。

熱機関は物質の出入りはなく、系外から高温熱を受け取って仕事wを生産し、低温の排熱を系外に廃棄することで定常性を維持しています。熱機関のエネルギー収支とエントロピー収支は次の通りです。

エネルギー収支: q1=w+q2

エントロピー収支: q1/T1+gs=q2/T2

以上からq2を消去すると、熱機関で得られる仕事は次式で求めることができます。

w=q1(1-T2/T1)-T2・gs

したがって、熱機関の高温部の温度T1と低温部の温度T2の差が大きく、系内で発生するエントロピー量gsが小さいほど大きな仕事を得ることができることがわかります。

熱機関の性能改善のポイントも明らかです。熱源の温度Tと熱機関の高温部の温度T1の温度差、環境温度T0と廃熱T2の温度差をできるだけ小さくすることと、熱機関内部で発生するエントロピー、具体的には摩擦による発熱などの熱損失を小さくすることです。実際の熱機関の改良は結果的にこの方向で進められてきました。

No.1404(2022/07/20) 環境問題・資本主義・自由貿易・ウクライナ⑤

地球生態系の持続可能性を保証している物理的条件を考える①

昨今、環境問題に対して「SDGs(Sustainable Development Goals )」=持続可能な開発目標、あるいは人為的CO2地球温暖化対策などという空疎・無内容なスローガンばかりが世間をにぎわせています。

しかしながら、これらの「政治的目標」には自然科学が欠如しているために実効性のないお題目に終わることは既に確定しています。愚かな教師たちは内容について科学的に考察することを怠ったまま、児童・生徒たちに外形的なイベントを行うことで洗脳しています。彼らの罪は非常に重いと考えます。

ここでは、まず物理的に見て持続的に活動を行う系の持つ一般的な特性を考えることにします。

§1. 物質世界の基本的な原理

私たちが対象として考えている世界は、分子の巨大な集合体である「物質」によって構成されている世界です。この世界を規定している基本的な物理原理は以下の三つです。

■質量保存の原理

■エネルギー保存の原理

■エントロピー増大の原理

この三つの原理の中で物質世界固有の原理が「エントロピー増大の原理」です。これは、あらゆる物理的な変化において、エントロピーという物理量は必ず増加するという内容です。

エントロピー(通常、アルファベットの「S」で表す)の元々の定義は次の通りです。

S=Q/T, ここに、Qは熱量、Tはその絶対温度

同じ熱量Qであっても、その温度によってエントロピーは変化します。温度Tが高ければエントロピーは小さく、温度Tが低ければエントロピーは大きくなります。エントロピーの大きい熱とは、より広い空間に拡散した熱であり、温度が低くなります。したがって、エントロピーとは熱の拡散の程度を示す物理量ということができます。

熱と同様に、エントロピーは物質の拡散の程度を示す物理量でもあります。例えば、気体を断熱的に膨張させると気体の温度は低くなります。

厳密な説明は末尾の参考図書に譲るとして、「エントロピーは熱と物質の拡散の程度を示す物理量」であると定義することにします。

外部との物質やエネルギーの出入りのない孤立した系を考えます。この孤立した系について、その内部の状態によらず、含まれる物質の質量は変化することはありません(質量保存の原理)。また孤立した系に含まれるエネルギー量も変化することはありません(エネルギー保存の原理)。

ところが、内部の状態が変化すると、孤立系のエントロピーは単調に増大し、決して減少することはありません(エントロピー増大の原理)。見方を変えると、系の状態はエントロピーの増加する方向にだけ変化します。したがって、孤立した系の状態は復元され元に戻ることはありません。そして、孤立した系のエントロピーには最大値があり、エントロピーが最大値に達すると系内の変化はなくなります。その状態を「熱的な死」と呼ぶことがあります。

§2. 活動を持続するための条件

§1で見たとおり、系外と物やエネルギーのやり取りのできない孤立した系=閉鎖系の中の活動は、例外なく、非定常な活動状況を示した後、有限の時間の経過後にすべて停止する「熱的な死」を迎えることになります。

ここでは、活動を定常的に持続する系の条件を考えることにします。一つの条件は、既に明らかなように、定常的な活動を持続する系は、系外と物質ないしエネルギーの交換が可能であることが必要です。これを「開放系」と呼びます。

開放系の構造

何らかの活動を含む開放系を図に示します。

この開放系の初期状態における質量をM0、エネルギー量をE0、エントロピー量をS0だとします。

短い時間⊿Tの間に、この系に対して外部から質量fM、エネルギー量fE、それに伴ってエントロピーfSが流入したとします(エントロピーは物質ないしエネルギーに付随する物理量)。

時間⊿Tの間の系内の活動によって生じたエントロピーをgSとします。

時間⊿Tの間に、この系から系外へ質量FM、エネルギー量FE、それに伴ってエントロピーFSが流出したとします

時間⊿T経過後の系の質量、エネルギー量、エントロピー量をそれぞれM、E、Sとすると次式で表すことができます。

M=M0+fM-FM

E=E0+fE-FE

S=S0+fS-FS+gS

ここでは、定常的な活動を持続する開放系の条件を考えます。定常的な活動とは、活動を続けながらも時間の経過に対して変化しない状態です。例えば一定の水量が流れている水路の状態は定常的です。その定常的な活動を持続する開放系が成立するための条件は、時間に対する物理量の変化がゼロであることです。つまり、

⊿M=M-M0=0 ∴fM=FM

⊿E=E-E0=0 ∴fE=FE

⊿S=S-S0=0 ∴fS+gS=FS

上式を満たすためには、⊿Tの間に質量fM、エネルギー量fE、エントロピー量(fS+gS)を系外に廃棄することが必要だということがわかります。

ここで疑問が浮かぶかもしれません。流入したのと同じだけの物質やエネルギーを廃棄するのならば、敢えて物質やエネルギーは取り入れる必要はないのではないか?

ここで重要になるのがエントロピーは物質やエネルギーの属性であって、物質やエネルギーからエントロピーだけを分離することができないという性質です。したがって、活動を維持するためには、系内で必ず発生するエントロピー「gS」を廃棄することが必要であり、そのために物質やエネルギーを取り入れることが必要なのです。

以上から、開放系の定常的な活動を持続可能にする本質的な条件は、『活動によって系内で発生するエントロピーを系外に廃棄して、系内のエントロピーレベルを低い状態に保つ』こと、だということがわかります。

参考図書

●槌田敦、資源物理学入門、NHKブックス

●槌田敦、熱学外論、朝倉書店

●槌田敦、新石油文明論、農文協

No.1403(2022/07/15) 安倍晋三銃撃事件に対する覚書/マスコミの死

安倍晋三の死を憲法9条改悪・軍備倍増に最大限利用する岸田文雄という政治家

まず最初に確認すべきことは、いかなる主張であっても、これを暴力によって封殺することは断じて許されないことです。その上で、今回の安倍晋三銃撃を巡る社会的な動きについて批判しておくことにします。

参議院選挙終盤、奈良選挙区で苦戦していた自民党候補の応援に立った安倍晋三が銃撃され死亡しました。これは自民党にとっておそらく、願ってもない状況を生んだと考えます。

マスコミは当日、翌日にかけて安倍銃撃・死亡のニュースを流し続け、本来ならば参議院選終盤の重要な二日間の政見に関する報道を抹殺しました。これは全くマスコミ・報道の不見識としか言えません。

予想通り、自民党には非論理的な思考しかできない愚かな有権者の同情票がなだれ込み、自民党は大勝することになりました。

安倍銃撃から葬儀までの行事は最大限テレビ番組のライブ報道としてNHKをはじめすべての民放キー局が垂れ流し続けました。その中で、まるで総理在任中の安倍晋三は清廉潔白な人であり、戦後最長の期間政権を担い、日米同盟を強化した「大きな功績」を残したとして称え続けました。葬送の車列に群がる群衆の映像を見るとまるで戦前に回帰したような目眩を感じます。

安倍の死によって、森友学園、加計学園、桜を見る会など政権の私物化問題はうやむやなまま葬り去られることになるでしょう。

その反面、第二次世界大戦を美化し、憲法9条を改悪し、軍事費を倍増させ日本を米国傀儡の軍事国家化することを目指した安倍晋三の意志を継承して実現させるという岸田政権の姿勢はおぞましい限りです。

この一連の出来事を見ると、既に賞味期限を過ぎた安倍晋三という人物を政治的に最大限有効に利用する最高のシナリオがあるようにさえ感じさせます。

そしてこの一連の行事の総仕上げが、昨夜の記者会見で岸田が発表した安倍晋三国葬でした。この岸田文雄という人物は、もしかすると安倍晋三以上に恐ろしい存在かもしれません。

日本の民主主義を官邸主導という独裁的構造に改編し、忖度行政を広げ、あまつさえ行政を私物化した稀代の愚かな宰相であった安倍晋三を国費を使って国葬にするなどとんでもないことです。岸田文雄は、国葬によって安倍晋三の国粋的な思想に対する批判を封じることが目的なのです。まともなマスコミであればこうした岸田政権の行動を批判することこそ使命であるはずですが、ほとんどそのようなコメントは見ることができません。既にこの国のマスコミは権力の暴走に対する批判能力を喪失してしまったようです。

本日の大分合同新聞では、隅っこにやっと次のようなコメントを見つけることができただけです。既にこの国は政治・行政ばかりでなく、国民・マスコミまでが国粋主義に呑み込まれようとしているようです。

大分合同新聞2022年7月15日

No.1402(2022/07/13) 環境問題・資本主義・自由貿易・ウクライナ④

環境問題とは、自然科学的に見た人間社会の持続可能性についての諸問題④

前回、環境問題とは持続可能な人間社会にとっての阻害要因であると定義しました。もう少し補足しておくことにします。

既に述べてきたように、地球の表面環境はたびたび激変に見舞われてきました。P/T境界線の生物大量絶滅をもたらした固体地球のマントル対流パターンの変動に伴う地表面環境の激烈な火成活動や温度状態の激変や酸素欠乏状態、K/T境界線の恐竜絶滅を引き起こした巨大隕石の衝突による環境変化などです。

これらの現象は人間社会の対応によって回避することが不可能な環境変化であり、「環境問題」の範疇には入りません。環境問題とは、あくまでも「人間社会自体の活動の結果として生じる現象であり、それによって人間社会の持続可能性を阻害する要因となる現象」です。

固体地球の変動による地表面環境の激変が起こる可能性があるのは、ウィルソン・サイクルによって現在のアジア大陸を中心とする超大陸アメイシア成立のクライマックスにおいて分裂を開始するときでしょう。その時、P/T境界線の大量絶滅を引き起こしたような地表面環境の激変が起こるかもしれません。しかし、それが起こるのは今から2億年以上先のことになります。僅か20万年ほどの人間の歴史から数億年先を見通すことは無意味なので、この環境変化については考慮しないことにします。

したがって、ここで対象にする環境問題は、現在の氷河期における人間社会の問題に限定することにします。

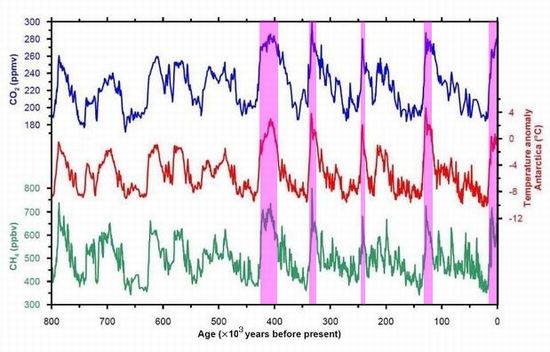

現在は氷河期の只中にあります。南極大陸や北極海には氷の極冠が広範囲に存在しています。上図に示すように、氷河期の気温は惑星としての地球の軌道要素の変動=ミランコビッチ・サイクルに従う太陽放射の吸収量の変化伴って、10℃程度の変動があります。現在私たちが生きているこの時代は完新世と呼ばれる間氷期=氷河期の中において例外的に暖かい時期に当たります(上図右端の桃色で着色した部分)。

上図は完新世の気温変動を示しています。1万1000年ほど前に急激に気温が上昇し氷期が終了して間氷期が始まりました。その後、7000~8000年前に完新世最温暖期(ヒプシサーマル期)を示した後、3000年ほど前から寒冷化傾向が顕著になっています。

3000年ほど前に地中海文明の栄えたミノア温暖期、2000年ほど前にローマ帝国が隆盛を誇ったローマ温暖期、1000年ほど前には北欧バイキングがグリーンランドに入植していた中世温暖期、それから1000年たった現在は温暖な時期になっています。

このように、過去3000年ほどの気温変動を見ると、約1000年周期で気温極大期を示しながら、全体として寒冷化していることがわかります。

ミランコビッチ・サイクルによる過去の氷期―間氷期サイクルを考慮すれば、完新世の間氷期は既に1万年以上が経過していることから、今後は氷期に向かって次第に気温が低下していくことが予想されます。またここ3000年の気温変動から、10~100年の内には小氷期(Little

Ice Age)のような数百年スパンの一時的な寒冷化が訪れる蓋然性が高いと考えられます。

したがって、環境問題を考える上での外部因子として、少なくとも小氷期程度の数百年スパンの寒冷期の継続、あるいは次の氷期に向かう数万年スパンの全般的な寒冷化については考慮する必要があるでしょう。

これまで、環境問題に対応することを前提に話を進めてきました。環境問題とはエネルギー資源を利用している工業生産に依存している人間社会固有の問題です。恐らく工業生産を支えているエネルギー資源は人間という生物種の寿命よりも早く枯渇することになるでしょう。

したがって、環境問題に対応しようが、あるいは環境問題を無視しようが、エネルギー資源が枯渇すれば人間社会は否応なく工業化以前の生態系の供給する更新性の生物資源の範囲で暮らすことになります。それならば、環境問題など無視して、可能な限り楽しく贅沢な生活を目指す方がよいではないか、という考え方もあるかもしれません。

しかし、少し考えてみてください。環境問題を放置したまま工業生産に支えられた人間社会の肥大化を進めれば、有効なエネルギー資源の枯渇と同時に悲惨な結末を迎えることになります。

地球は今後寒冷化することになります。現在でも既に両極地方や高緯度地域では冷涼で農耕に適さない土地が広がっています。環境の寒冷化は食糧生産の減少に直結します。一方で工業生産に支えられた現在の食糧生産のおかげで、生態系の定常的な容量を上回る食糧生産を行っています。その結果、前回示したように、人間の個体数は工業化以降爆発的な増加を示しています。

このような状況で、寒冷化が進み、エネルギー資源が枯渇に向かえばどうなるか?多くの人間が飢え、餓死することで人口が激減することになります。

しかし現実は更に悲惨です。現在の人間社会は米欧をはじめとする覇権主義的国家の身勝手な組織的暴力である戦争を容認する極めて乱暴な世界です。しかも工業化された戦争は大量虐殺の技術をいくらでも提供します。このままであれば、エネルギー資源と食料資源の枯渇が現実化すれば、その争奪を巡る全面的な戦争が勃発することは不可避です。最悪の場合は核兵器を用いた全面戦争ということも考えられます。その場合、勝ち残った人間でさえ、放射能で汚染された生態系の中で生き延びていくことになります。

環境問題とは言い換えれば、工業化された人間社会をいかに工業生産を必要としないシステムに軟着陸させられるかという問題なのです。私は絶対平和主義者であることを再三表明している本質的な理由は、環境問題を放置することによって大規模な殺し合いによって人間の個体数を減らすという悲劇的な状況を招来しないために、いかに平和的に生態系に依拠した本当の意味の持続可能な人間社会を構想するかということが環境問題の本質だと考えるからです。

No.1401(2022/07/11) 環境問題・資本主義・自由貿易・ウクライナ③

環境問題とは、自然科学的に見た人間社会の持続可能性についての諸問題③

§4 環境問題とは何か

これまで見てきたように、地球の生物は、生物を取り巻く地球の表面環境の変動に対して受動的に適応して、与えられた条件下で最適な形に変化してきました。勿論、環境変化に適応できない生物は淘汰されましたが、生物全体としては環境変化に対して適応放散を繰り返し、多様性を獲得してきました。

現代人に直結するホモ・サピエンスが登場してから20万年ほど経過していると考えられています。ホモ・サピエンスを人間とすると、人間の20万年の歴史の大部分の期間はそれ以前と同様に人間を含めた生物は、所与の地球の表面環境に対して受動的に対応して生き延びてきました。

生物の一種である人間を含めた生態系には「環境問題」は存在しませんでした。なぜなら、生態系において、地球の表面環境は所与のものであって、生物は好ましくない環境変化であろうとも甘受してその条件下で自らを変容させる以外に生き延びる道がなかったからです。

「環境問題」とは、生態系の一部であった「人間の構成する社会」が文明化したことで、それ以前の生物と環境との関係が変容したことで初めて生じた、「人間社会固有の問題」です。特に今日的な環境問題とは、工業生産に起因する生態系の定常性の不安定化です。

それでは、工業生産によって具体的に何が変わったのかを見ておくことにします。

18世紀の産業革命にはじまった工業生産の本質は、製品製造において鉱物資源である石炭を使用した外燃機関という動力機関の利用が開始されたことです。

鉱物資源とは、それまでの地球の生態系にとって利用されていなかった地下に埋蔵されていた物質です。工業生産による第一の変化は、それまでは地球の生態系に関わりのなかった、あるいは関わりの小さかった地表面環境以外に存在している物質を利用し始めたことです。

工業生産において利用される鉱物資源は石炭・石油・天然ガスなどのエネルギー資源だけではなく、各種の金属なども含みます。

動力機関の利用が一般化し、大規模化することによって工業生産量が急激に増大することになりました。工業生産による第二の変化は、それまで1年間のサイクルで太陽光からエネルギーを得て第一生産者である光合成生物が生産する炭水化物の量によって規定されていた生物資源=更新性資源の量的な制約が取り払われることで、人間社会は生態系の定常性を破り、量的に急速に拡大することになったことです。

人間社会は、工業化以前においても地表面環境に対して働きかけ、自らにとってより快適で利便性の高い環境に変えてきました。しかしそれは人力の範囲で行われたものであり、人間以外の生物においても見られる行動の範囲を大きく逸脱するものではありませんでした。

第三に、人間社会が工業化され、動力機関の使用が一般化して、環境の改変速度・規模が飛躍的に大きくなり、工業化以前は所与の条件であった地表面環境が人間社会によって変化しうるものになりました。

工業生産においても生態系からの更新性資源を原材料として消費します。その結果、人間社会が必要とする更新性資源量が急速に大きくなりました。第四に、工業化以前は準定常的であった生態系の物質循環が非定常なものになり、生態系の生物資源のストックが急速に消費されるようになりました。

こうした工業化による人間社会による有用資源(更新性資源、鉱物資源)の消費量の爆発的な増加は、人間という生物種の異常な個体数の増加が象徴的に示しています。

1万年ほど前に完新世(間氷期)に入り、環境の温暖化によって生態系の生産性が大きくなり、それに伴って人間の個体数=世界人口は増加し始めました。しかし、中世までの人口増加は緩やかでした。

近世に入り、自然科学が進歩し、生産過程において自然科学が応用されるようになり、18世紀に動力機関が実用化したことで工業生産が急速に増加したことに伴って、人口の爆発的な増加が始まり、現在もその状況が続いています。

人間という比較的に大きな単一の動物種が、自然環境の条件変化以外の要因で爆発的に増加する状況は、明らかに異常事態です。ホモ・サピエンスが登場してから20万年程度の人間の歴史において、工業化社会はわずか200年間程度の期間にすぎません。この人間社会の急激な膨張は、利用可能な資源の枯渇、生態系の劣化などによって、必然的にそれほど遠くない将来にカタストロフィックな終焉を迎えることになります。

昨今、人為的CO2地球温暖化脅威説のカラ騒ぎが続く一方で、再生可能エネルギーの利用による持続可能な工業化社会というバラ色の幻想「SDGs」がもてはやされていますが、いずれも非科学的な妄想です。

本稿では、自然科学的に見た持続可能な人間社会の在り様を探ることとし、持続可能な人間社会にとっての阻害要因を「環境問題」と定義することにします。