HP管理者から

No.1275(2019/08/05)『検証温暖化』の発刊に当たって 番外編

拝啓、東北大学様、気象庁気象研究所様

「検証温暖化」を出版して以来、アクセス解析を見ると懐かしいネットワークを散見するようになりました。

私や槌田さんをはじめとする温暖化をまじめに自然科学として考えている研究者や一般市民に「温暖化懐疑論者」=非国民(笑)のレッテルを張り付けるために国家予算と東京大学という名前で『地球温暖化懐疑論批判』という国策謀略図書を発刊した仕掛人の居る東北大学、そしてその共著者に名を連ねた研究者の所属する気象庁気象研究所(fw01.mri-jma.go.jp)のネットワークなどです。今日は気象庁(cahn.kishou.go.jp)からもアクセスがありました。

これらの方々が気になさっているということは、おそらく「検証温暖化」の中に彼らの人為的CO2地球温暖化説の誤りの金的を射るような内容が含まれているからだろうと確信しています。ご訪問を大歓迎いたします!

ただ心配なのは、これでますますこのホームページへのアクセス妨害が強化される可能性が高いことです・・・。どうしたものでしょうか?

No.1274(2019/07/30) 解題『検証温暖化』 その4

温暖化についてのご意見やご質問をお寄せください。

http://env01.net/wordpress/

前回までの議論で示した「検証温暖化」の要点をまとめておきますと、

①20世紀の温暖化は、有史以降、人類が何度も経験してきた温暖期に比較して少なくとも1℃以上も低温であり、そもそも温暖化の脅威という状況にない。

②産業革命以降の大気中CO2濃度上昇の主因は、19世紀半ばまで継続していた小氷期の低温状態からの気温回復過程で、海洋からのCO2放出が増加した結果。

③産業革命以降も、産業革命以前と変わらず、気温は太陽活動の活性度に従って変動し、大気中CO2濃度の変動は気温変動の結果として現れたもの。

これが20世紀の地球温暖化の実像のすべてです。「人為的CO2地球温暖化脅威説」の主張はことごとく歴史的事実や自然科学的に鑑みて誤りなのです。

拙著「検証温暖化」の中では、今回取り上げてきた話題以外に、二酸化炭素CO2の温室効果についての迷信や、気候シミュレーターによる気象予測の非科学性についても触れていますが、これは「人為的CO2地球温暖化脅威説」を主張する気象研究者たちの主張の論拠の誤りを指摘することが目的であり、主要な論点ではありません。しかし、気象研究者たちは、こうした大仕掛けなペテンで「裸の大様」=大衆を騙しているという意味では、重要な問題なのかもしれません。これらの点については、今後改めて取り上げるつもりです。

これまでの3回の議論をご理解いただいた方の中にも、「そうは言っても、最近の日本の夏の暑さは異常ではないか、これは地球が温暖化しているからではないのか?」という疑問をお持ちの方も多いのではないかと思います。

この点については「検証温暖化」の中で触れていますが、これは、不透水性の舗装と下水道システムによって地表面環境からの水の蒸発による冷却効果が失われ、しかも工業的なエネルギーが集中的に利用されているという、日本のような人口密度が高く工業化された先進国の中でも、特に都市部で見られるごく局所的な現象であり、地球規模の気象現象とは全くかかわりのない、むしろ土地利用のあり方を誤った社会問題という側面が強い問題です。

今回は、夏の暑さといわゆる人為的CO2地球温暖化が全くかかわりないことに少し触れておきます。

湿度の高い日本の夏の暑さとCO2濃度はまったく無関係

CO2地球温暖化説では、CO2による温室効果は幾らでも大きくなるという説明がされます。しかし、この連載の第2回で触れたように、CO2による温室効果は、特定波長の赤外線だけを吸収するものです。今回は前に紹介したH2OとCO2の吸収スペクトルに地表面放射スペクトルを付け加えた図を示します。

ご覧のように、地表面放射の分布域に対してH2Oの吸収スペクトルは水色で示した大気の窓領域(後述)以外の全帯域で高い吸収率を示しています。その結果、H2Oは低層大気の地表面放射吸収の90%以上を担っています。

桃色と青の曲線は、それぞれ地表面温度が288K(15℃)と323K(50℃)の地表面からの赤外線放射スペクトルです。地表面放射スペクトルは波長10μm付近にピークを持つ釣り鐘状の分布をしています。

地表面放射に重なる主要なCO2の吸収スペクトルは、15μm付近と4.3μm付近にあります。地表面放射のスペクトルから見て、15μm付近が重要です。しかし、この波長帯域は、H2Oの吸収帯域と重なっているばかりでなく、すでに吸収率は1.0に達しているため、今後多少CO2濃度が上昇しても大きな温室効果の増加はありません。4.3μm付近も同じです。

図中に水色で示した波長8~12μm付近は、地球の低層大気にあまり地表面放射が吸収されない波長帯域であり、「大気の窓」と呼ばれています。地球大気に吸収されずにこの帯域を透過した地表面放射は宇宙空間にまで達して地球を冷却します。それでも、この帯域の地表面放射はH2Oにある程度吸収されています。

この図のH2Oの吸収スペクトルは、晴れた日の平均的な水蒸気密度に対するものです。吸収スペクトルは大気中のH2O密度によって大きく変動します。

次に示す図は、晴天日の地表面付近の標準的な大気と、高度11kmの対流圏界面付近のH2O密度の小さい大気の赤外線吸収率を示しています。H2O密度の小さい大気は赤外線の吸収率が極端に小さくなることが分かります。

例えば、寒冷地や砂漠地帯、あるいは日本の秋から冬の乾燥した晴天日に観測される放射冷却現象は、大気中の水蒸気密度の低下によって、H2Oによる地表面放射に対する吸収が極端に小さくなることから起こる現象です。

日本の夏では放射冷却と逆の現象が起きます。もちろん雲が発生すれば、地表面放射は完全に吸収され、大気圏外に地表面放射による放熱は起きません。晴れていても湿度が高い日本の夏には、H2Oによる地表面放射の吸収が大きくなります。

H2Oは極性分子、つまり電気的な偏りがあるために電気的にひきつけ合います(水素結合)。

H2O分子が互いにひきつけ合い大きな一塊の分子のようになります。これを水蒸気クラスター(分子)と言います。

通常、空が青いのは大気を構成する気体分子が太陽光の波長よりも小さく、光の波長に影響を受けるレイリー散乱が起きて、青色光を強く散乱するからです。

ところが湿度の高い夏には晴れていても空が白っぽく見えます。これは水蒸気クラスターが大きな塊となっているために太陽光がミー散乱を起こし、光の波長に影響されず全ての光を散乱させるために白く見えるのです。水蒸気クラスターは複雑多彩な運動モードで、あらゆる波長帯域の地表面放射を吸収するため、大気の窓も塞がってしまいます。

暑さを温室効果という側面で捉えるならば、日本の高湿度・高温度の夏では、H2Oによる温室効果が圧倒的に大きくなるためにCO2による限られた波長帯域の温室効果の多少の変動など全く問題にならないのです。日本の夏の暑さと人為的CO2地球温暖化はまったく関係ありません。

No.1273(2019/07/26) 解題『検証温暖化』 その3

気温はCO2濃度ではなく太陽の活性度によって変化する

気温変動は大気中CO2濃度の変動ではなく、太陽活動の変動に従って変化している

産業革命以前の大気中CO2濃度は気温変動の結果として変動

産業革命以前の地球の気温変化と大気中CO2濃度の関係については、気温が変化した結果として大気中CO2濃度が変化すると考えられてきました。これは人為的CO2地球温暖化説を支持する気象研究者も認めているところです。

上図は南極ボストーク基地周辺で採取されたアイスコア分析の結果として得られた過去30万年間の気温と大気中CO2濃度の変化を示しています。気温変動に遅れて大気中CO2濃度が変化しているという時系列的な関係からも、気温変動が原因となって大気中CO2濃度が変化していることが分かります。

産業革命以降の気温と大気中CO2濃度の関係

ところが、人為的CO2地球温暖化説を主張する気象研究者たちは、産業革命以降においては原因と結果が逆転して、人為的に放出されたCO2による大気の付加的な温室効果が原因となって、その結果として気温が上昇しているのだと主張しています。

すでに前回少し触れたように、地球の対流圏下層大気の温室効果の大部分は水蒸気が担っています。CO2による温室効果は高々5%であり、その中で人為的に放出されたCO2による寄与は3%、全温室効果に対する寄与は0.15%程度ですから、気温の変動に大きな影響を与えることはありません。

以下具体的な観測結果を示します。

上図はNASAの気温データベースの人口1000人以下の気温観測点についての1975年~2002年の気温変動と大気中CO2濃度を示したものです。確かにこの期間に限ると気温も大気中CO2濃度も上昇傾向を示していると言ってもよいでしょう。

1975年といえば、第二次世界大戦後の世界的な寒冷化が深刻な影響を見せていた時期であり、このまま氷期に戻るのではないかという不安が広がっていた時代です。1975年からの気温上昇はこうした低温期からの回復過程で表れたものです。

この図は1882年~2010年に期間を伸ばして気温と大気中CO2濃度の変動傾向を示したものです。これを見ると気温変動と大気中CO2濃度の変動に直接的な因果関係を推定することは困難です。2000年代に入ると気温の低下傾向が顕著です。

上図も同様の図です。赤の曲線は気温の変動傾向を見やすくするために5年移動平均を示しています。こちらは観測点の限定はしていないようですが、同様の傾向が見られます。図には、『気温変動に対するCO2の長期的な影響は皆無』と記されています。

気温は太陽活性度によって変動する

一方、気温変動と太陽の活性度の間には明確な対応関係が見られます。

上図の赤で示したのはTSI(合計太陽放射照度)であり、青で示したのは北半球の気温変動を示したものです。両者は見事に対応して変化していることが分かります。

太陽の活性度を示すその他の指標として太陽黒点周期の変動があります。太陽活動が活発な時期ほど黒点周期は短く、不活発な時期ほど周期が長くなります。

上図は、太陽黒点周期と北半球の年平均気温の11年移動平均を比較した図です。これも見事に同期していることが分かります。

以上に示した観測結果が示すように、人為的CO2地球温暖化説を支持する気象研究者たちの主張とは異なり、地球の気温は太陽活動の活性度に従って変動しているのです。

前回の考察から、仮にCO2地球温暖化説が正しいとしても、産業革命以降の大気中CO2濃度上昇の主因は海洋からの放出の増加という自然現象であり、人為的CO2地球温暖化説は誤りであることが明らかになりました。

さらに今回示した観測事実から、産業革命以降の気温変動と大気中CO2濃度上昇との因果関係は見られず、太陽活動の活性度に従って変動していることが明らかになりました。

したがって、温暖化は自然現象であり、これを防ぐための人間社会が取れる対策は存在せず、もし温暖化が問題であったとしても受動的に対応するほかにないのです。

近年の気温と大気中CO2濃度の関係

それでは、近年の精密観測結果から気温と大気中CO2濃度の関係を見ておくことにします。私と熱物理学者の槌田敦は、C.D.Keelingによる大気中CO2濃度の連続精密観測の結果と気象庁による世界平均気温偏差を用いて気温と大気中CO2濃度の関係を明らかにしました。

最初の図は、大気中CO2濃度(1969年に対する増分)と世界平均気温偏差を同じ時間軸にプロットしたものです。

図から分かるように、気温の変動と大気中CO2濃度の特徴点の発現傾向は対応しており、しかも気温変動が先に起こっていることが分かります。

この関係をわかりやすくするために、気温と大気中CO2濃度の両者について時間に対する変化率を求めてプロットしたのが次の図です。

図から明らかなように、気温の変動に対して1年程度の遅れで大気中CO2濃度が変動していることが分かります。つまり、気温が原因となってその結果として大気中CO2濃度が変動しているのです。

大気中CO2濃度の時間変化率が1.5ppm/年の周辺で変動しているのは、大気中CO2濃度の長期的な上昇傾向が年率1.5ppm上昇する右肩上がりのグラフになっていることを示しています。

私と槌田は、大気中CO2濃度が気温に対して1年程度遅れる理由を考察しました。大気中CO2濃度の変動の主要な原因は、前回検討したように、海洋からの放出量の変化です。これは、CO2の水への溶解反応という可逆反応の影響であると考えられます。CO2の水への溶解反応は発熱反応であり、環境温度が上昇すると大気中濃度が上昇する方向に遷移します。

化学反応速度は、温度が上昇することで早くなります。したがって、気温が大気中CO2濃度の海洋への溶解反応速度を決めているのではないかと考えました。これを確認するために、気温と大気中CO2濃度の時間変化率(≒化学反応速度)を比較することにしました。

上図に示すように、気温と大気中CO2濃度の時間変化率が同期していることが確認できました。したがって、大気中CO2濃度の時間変化率を積分することによって求められる大気中CO2濃度の変動は、気温変動に対して変動周期の1/4≒1年程度遅れることになるのです。

この気温と大気中CO2濃度の時間変化率の関係を散布図にまとめました。

図から、気温と大気中CO2濃度の時間変化率が直線で近似できることが分かります。散布図の回帰直線の式から、気温が1℃上昇すると大気中CO2濃度の時間変化率が2.39ppm/年上昇することが分かります。また、現在の大気中CO2濃度が長期的な傾向として年率1.47ppm/年上昇しているのは、現在の地表面環境において大気中CO2濃度が定常状態になる気温よりも0.6℃ほど高温であることが原因だということが分かります。

私と槌田の分析から、現在においても気温変動が原因となって大気中CO2濃度が従属的に変動していることが確認できました。つまり、気温と大気中CO2濃度の関係は産業革命の前後で何も変わっていなかったのです。

No.1272(2019/07/23) 解題『検証温暖化』 その2

産業革命以降の大気中CO2濃度上昇の主因は海洋からの放出増

産業革命以降の大気中CO2濃度上昇の主因は、人為的なCO2放出ではなく、気温上昇による海洋からの放出量の増加

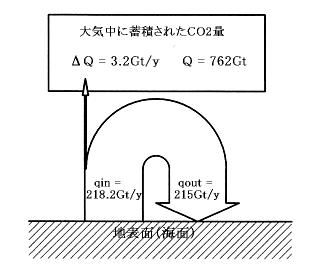

IPCC2007年報告書から、地球の炭素循環の概要を示した図を示します。

図中の矢印は1年間当たりの炭素移動量、箱の中の数値は炭素ストック量を炭素重量ギガトン(Gt)で示したものです。黒の矢印、数値は産業革命以前の値、赤の矢印、数値はその後に増加した値を示しています。

産業革命以前の地表面環境から大気へ1年間に放出されていたCO2量の内訳(炭素重量)は以下の通りです。

呼吸 119.6Gt/年

海洋 70.6Gt/年

合計 190.2Gt/年

現在の地表面環境から大気へ1年間に放出されているCO2量の内訳は以下の通りです。

呼吸

119.6Gt/年

海洋

(70.6+20)=90.6Gt/年

土地利用の変化 1.6Gt/年

化石燃料

6.4Gt/年

合計

218.2Gt/年

以上から、産業革命以降、地表面環境からのCO2放出量の増加は28Gt/年であることが分かります。CO2放出量増加の最大の発生源は海洋からの放出量の20Gt/年の増加であり、全体に占める割合は、

20÷28=0.714=71.4%

7割以上になります。これに対して化石燃料消費による人為的な影響は6.4Gt/年の増加に過ぎず、その割合は、

6.4÷28=0.229=22.9%

2割程度です。

ここまでの検討から、CO2放出量と大気中CO2濃度の関係はまだ明確になっていませんが、少なくとも産業革命以降の大気中CO2濃度上昇の最大の原因は気温上昇に伴う海洋からのCO2放出量の増加であると結論してよいでしょう。

では、CO2放出量と大気中CO2濃度の関係についてもう少し考察することにします。

IPCCの炭素循環図から、産業革命以前に大気中に含まれていたCO2の炭素重量は597Gtです。産業革命以前の大気中CO2濃度は280ppm程度だと言われています。したがって、1ppm当たりのCO2の炭素重量は、

597Gt÷280ppm=2.13Gt/ppm

です。したがって、IPCCの炭素循環図に示された現在の大気中CO2濃度は、

(597+165)Gt÷2.13Gt/ppm=357.7ppm

です。産業革命以降に増加した大気中CO2濃度は、

357.7-280=77.7ppm

になります。それでは、産業革命以降に増加した大気中のCO2量165Gt、あるいは大気中CO2濃度濃度77.7ppmは、どのように増加したのでしょうか。

CO2蓄積モデルによる検討

一つの考え方が、定常状態にあった産業革命以前の状態から、その後に大気中に放出されたCO2の一部が大気中に蓄積して増加したという考え方です。では、産業革命以後に放出されたCO2量を概算してみます。ここでは、産業革命後の経過年数を200年と仮定しておきます。

まず自然起源のCO2放出量(炭素重量)を求めます。IPCC2007年の炭素循環図の産業革命以前と現在の値の平均値を用いると、

(190.2+(190.2+20+1.6))Gt/年÷2×200年=40200Gt

です。産業革命以後に放出された化石燃料起源の人為的なCO2放出の炭素重量は350Gt程度だと言われています。産業革命以降に大気中に放出されたCO2の合計の炭素重量は、

40200+350=40550Gt

です。これを大気中の体積濃度に換算すると、

40550Gt÷2.13Gt/ppm=19038ppm

になります。放出されたCO2の大気中への200年間の平均の蓄積率は、

77.7ppm÷19038ppm=0.004=0.4%

です。どのような放出源から放出されたCO2でも一旦大気中に放出されれしまえば区別をつけることは出来ません。したがって、産業革命以降に人為的に放出されたCO2による大気中濃度の増加は、

19038ppm×(350÷40550)×0.004=0.66ppm

です。蓄積モデルで考えると、大気中CO2濃度の上昇量に対する人為的な影響は、

0.66ppm÷77.7ppm=0.008=0.8%

です。つまり、蓄積モデルで検討すると、産業革命以降の大気中CO2濃度の上昇量に対して人為的な影響はわずか0.8%であり、無視できるほどに小さいという結論になります。

CO2蓄積モデルを表す式は、Qを大気中に含まれるCO2の炭素重量、q1を自然起源の年間CO2放出量、q2を人為起源の年間CO2放出量、∑を産業革命以降の経過年数に対する合計を示すとして、次のように表すことができます。

Q=597Gt+0.004×∑(q1+q2)

IPCC2007年の炭素循環図の「現在」について、1年間に地表面環境から放出されるCO2量の合計をqin=(q1+q2)、大気から地表面環境に吸収されるCO2量をqout、大気に新たに蓄積されるCO2量を

ΔQ=qin-qout

として、CO2蓄積モデルを模式的に表せば次のようになる。

現在の蓄積率は、

3.2Gt/年÷218.2Gt/年=0.015

人為的CO2蓄積モデル~化学の基礎を逸脱した暴論

人為的CO2地球温暖化説では、産業革命以降の大気中CO2濃度の上昇の主因は化石燃料の燃焼によって人為的に放出されたCO2が大気中に蓄積したことによるものだとしています。これを人為的CO2蓄積モデルと呼ぶことにします。

人為的CO2蓄積モデルが登場した背景には、大気中CO2濃度の連続精密観測を始めたキーリング(C.D.Keeling)の報告書の影響が大きいようです。1950年代に観測を開始したキーリングは、1995年のレポートで、彼の観測期間中の大気中CO2濃度の上昇量は、同期間に人為的に放出したCO2の半量程度に見合うことを報告しました。彼の真意がどこにあったのかは定かではありませんが、これ以降、大気中CO2濃度の上昇は人為的に放出されたCO2の半量程度が大気中に蓄積したものであるという解釈が急速に広がったようです。

人為的CO2蓄積モデルの概念図を示します。

CO2蓄積モデルと人為的CO2蓄積モデルの違いは、人為的CO2蓄積モデルでは、CO2の放出源ごとにCO2を区別して、人為的に放出されたCO2だけが大気中にとどまるとした点です。しかし、同じCO2なのになぜ区別して取り扱う必要があるのか、その化学的な必然性を聞いたことがありません。

人為的CO2蓄積モデルでは、大気中に放出されたCO2は、放出源によって異なった挙動を示します。q1で示す自然起源のCO2は、大気中に放出されても吸収率1.0で完全に地表面環境に吸収されます。一方q2で示す人為起源のCO2については、半分が地表面環境に吸収され(吸収率0.5)、半分が大気中に蓄積されます。人為的CO2蓄積モデルを表す式は以下の通りです。

Q=597+0.5×∑q2

模式図から分かるように、大気中に放出されるCO2は放出源ごとに別々の吸収率が設定されています。これは放出源の異なるCO2は混合せずに別々の挙動を示すことを主張しています。更に、大気中に存在していたCO2は一切地表面環境に吸収されず、人為的に放出されたCO2の一部が一方的に蓄積されるだけです。

中学校理科の化学反応を少しでも習った中学生なら、同じ容器の中に複数の入り口から放出された同種類の気体が混合せずに、別々の反応をすることはあり得ないことを知っています。もし初期状態としてもともと同じ気体が容器の中にあったとすれば、もともとあった気体と注入された気体も即座に混合します。

したがって同じ大気という容器に放出された時期、放出源によって異なる吸収率を設定することは化学反応として不合理です。人為的CO2蓄積モデルは化学の基本を逸脱した暴論です。

もう一度人為的CO2蓄積モデルを表す式を見てください。これを見ると人為的CO2蓄積モデルの不合理さが端的にわかります。大気中のCO2量Qを表す式に、地表面環境からのCO2放出の97%程度を占めている自然起源のCO2量を表すq1が含まれていないのです。

逆に、どんなに少量でも人為的なCO2放出q2があれば、大気中CO2量Qは無限に増加するのです。

しかし現実の反応では、気体の水に対する溶解反応のような可逆反応系では、何らかの変化を加えればそれを緩和する方向の反応が進み、新たな平衡状態に遷移して安定します(ルシャトリエの法則)。例えば人為的に放出されたCO2が大気中のCO2量Qを大きくしたとしても、Qが大きくなることによって地表面環境の吸収量が増えるため、新たな平衡状態に遷移して安定することになります。人為的CO2蓄積モデルでは有限のq2の放出が続く限りQは限りなく大きくなる、不合理なモデルなのです。

人為的CO2蓄積モデルは、近年の大気中CO2濃度の上昇が人為的なCO2放出が原因であるということを正当化することだけを目的に組み立てられた、非科学的なご都合主義の産物なのです。

CO2循環モデルによる検討

ここまでCO2蓄積モデルと人為的CO2蓄積モデルについて検討してきました。人為的CO2蓄積モデルは明らかに誤りでしたが、CO2蓄積モデルにも問題があります。CO2蓄積モデルでは放出源ごとに区別はしていませんが、産業革命以前に大気中に存在していたCO2とそこに放出されたCO2を区別しています。これも化学的にあり得ない不合理なモデルです。

もう一度IPCCの炭素循環図を見てください。現在の大気中には炭素重量でQ=762GtのCO2が存在しています。一方、地表面環境からは218.2Gt/年の放出があります。つまり大気中にあるCO2量は地表面環境からの放出量のわずか3.5年分に過ぎないのです。

したがって、大気中には毎年218.2GtのCO2が供給され、同時にそれに見合うCO2が地表面環境に吸収されているのです。CO2は蓄積モデルが主張するように長期間にわたって大気中にとどまっているのではなく、地表面環境と大気の間をダイナミックに循環しているのです。

今、地表面環境から大気中に放出される単位時間当たりのCO2量をqin、大気中から地表面環境に吸収される単位時間当たりのCO2量をqoutとします。短い時間dtに対する大気中のCO2量Qの変化量dQについて考えます。dtの間に大気に供給されるCO2量はqin・dtです。同様に、大気から地表面環境に吸収されるCO2量はqout・dtです。したがってdtの間の大気中CO2量Qの変化量dQは次のように表すことができます。

dQ=(qin-qout)dt ∴ dQ/dt=qin-qout

大気中から地表面環境に吸収されるCO2の具体的な内容を考えます。主要なものは陸上部分では光合成、海洋部分では海水への溶解反応です。このいずれの反応とも大気中のCO2濃度に比例します。大気中CO2濃度はCO2量Qに比例すると考えて差し支えありません。したがって、比例定数をrとして、

qout=r・Q

と表すことができます。したがって、

dQ/dt=qin-qout=qin-r・Q

さて、大気中のCO2量Qの変化は年率で1%に満たない程度です。dtを十分短くとればQの変化量dQは近似的にゼロと考えて差し支えないので、上式においてdQ≒0と置くことができます。したがって、

qin=qout, qin=r・Q

これが定常状態の循環モデルを表す式です。この関係を使って人為的なCO2放出が大気中CO2量Qに与える影響を考えることにします。まず比例定位数rを求めます。IPCCの炭素循環図から、

qin=119.6Gt/年+(70.6+20)Gt/年+1.6Gt/年+6.4Gt/年=218.2Gt/年

r=qin/Q=218.2GT/年÷762Gt=0.28635(1/年)

放出源ごとの大気中CO2量Qに対する寄与を考えます。

Q=qin/r={119.6Gt/年+(70.6+20)Gt/年+1.6Gt/年+6.4Gt/年}/r

なので、Qに対する人為的なCO2放出6.4Gt/年による寄与は、

6.4Gt/年÷r=22.4Gt

大気中の体積濃度に換算すると、

22.4Gt÷2.13Gt/ppm=10.5ppm

つまり大気中CO2濃度357.7ppmの内、人為的なCO2放出による寄与は10.5ppmだということです。したがって、例え人為的なCO2放出をゼロにしたところで、大気中CO2濃度は10.5ppm、3%ほどが減少するだけなのです。

あるいは、産業革命から現在までに増加した大気中CO2濃度は77.7ppmであり、人為的な影響は

10.5÷77.7=0.135=13.5%

であり、残りの86.5%は自然増だったのです。

人為的なCO2放出削減に温暖化対策としての効果はない

以上の検討から、産業革命から現在までの大気中CO2濃度上昇の主要な原因は人為的な影響ではなく、気温上昇に伴う海洋からの放出増加であることが確定しました。大気中CO2濃度に対する人為的な放出の寄与は10.5ppm、3%でしかありません。

地球の表面からの赤外線の吸収に大きな役割を持つ低層大気の温室効果の大部分は水蒸気H2Oが担っています。CO2は、主に波長15μm付近の赤外線の吸収に寄与しています。下図に示すように、H2OとCO2の赤外線吸収の波長帯域は多くの部分が重なっているため、低層大気の全温室効果に対するCO2の寄与は幾ら多く見積もっても5%に満たないと言われています。

温室効果が大気中濃度に比例すると仮定すると、人為的に放出されたCO2による低層大気の全温室効果に対する寄与は、

5%×(10.5ppm/357.7ppm)=0.146%

です。したがって、仮にCO2地球温暖化説(大気中CO2濃度の上昇によって大気の温室効果が大きくなったことが温暖化の原因だとする説)が正しいとしても、人為的なCO2放出による温室効果はわずか0.146%に過ぎないので、温暖化対策として人為的に放出されるCO2量を削減することは無意味なのです。

No.1271(2019/07/21) 解題『検証温暖化』 その1

20世紀の温暖化は人類が経験したことのない急激・異常高温ではなかった

「検証温暖化」を何人かの知人に献本しました。その方たちは日頃から温暖化問題、自然エネルギー問題に興味を持たれている方たちですが、それでもこの本は「難しそう」というのが第一印象のようです。書いてある内容は初等中等教育の理数科の内容程度の知識で理解できるものなのですが、如何せん日本の理数科教育の失敗で、知識を実際の生活場面において応用することに慣れていないのであろうと推察します。正にこれが『人為的CO2地球温暖化脅威説』がここまで蔓延した大きな理由なのでしょう。

そこで、今回から数回にわたって、「検証温暖化」の主張の要点を、3項目に集約して解説しておくことにします。これを手引きとして、詳細については「検証温暖化」を読み進めていただきたいと思います。

20世紀の温暖化は人類がかつて経験したことのない急激・異常な高温化現象ではなかった

1980年代に、人為的CO2地球温暖化が言われ始めると、『20世紀の気温上昇は人為的な影響を考慮しなければ考えられないほどの急激な気温上昇であり、かつて人類が経験したことのないような異常な高温状態』であるという主張が急速に蔓延しました。マスメディアは、まるで地球上に生物が生存できなくなるような印象を与えるセンセーショナルなコンピューターグラフィックスを作成して更に恐怖心を煽りました。この主張を自然科学的なデータから検証することにします。

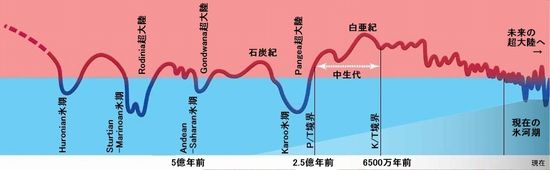

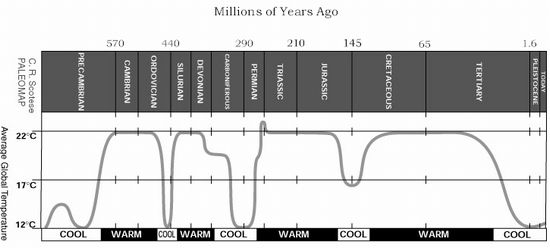

はじめに、地球史的に見た現在までの気温変動を推定した二つの図を紹介します。多少気温変動の振幅が異なりますが、定性的には同様の変動傾向を示しています。

図から分かるように、地球の表面環境の温度=気温は、10℃程度の振幅で大きく変動していることが分かります。二つの図のいずれも、右端の低温期=氷河期が現在です。

この二つの図から分かるように、陸上に高等生物が発生して(5億年前頃)以降には現在よりもはるかに高温の時期があったことが分かります。恐竜が反映した白亜紀は、現在よりも平均気温で10℃程度も高温であったものと推定されています。地球史的に見ると、現在を含めた氷河期という低温期の方が稀だと言えるでしょう。

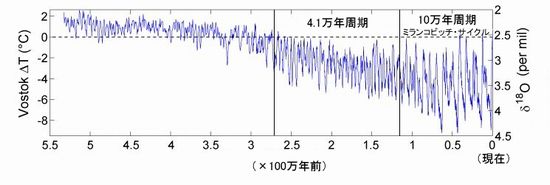

次に示す図は、深海堆積物に含まれる酸素同位体18Oの同位体比率から復元した現在の氷河期の過去550万年間の気温変動の復元図です。4000万年程前に南極で氷床が成長し始め、現在の氷河期に入ったと考えられています。300万年前には北半球でも氷河が成長し始めたと考えられています。

上図を見ると、100万年程前から気温の振幅が10℃程度の周期変動を示しています。この気温の変動周期は10万年程度であり、ミランコビッチ・サイクルと呼ばれています。この周期変動は太陽系の惑星である地球の軌道要素の変動によって生じています。

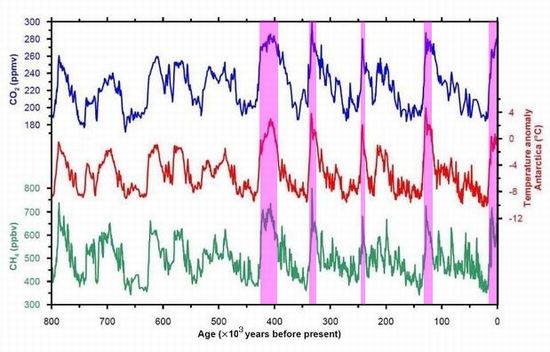

次に示す図は、南極氷床のアイスコア分析によって復元された最近80万年間の気温変動(ミランコビッチ・サイクル)の復元図、ないし大気中のCO2濃度、CH4濃度の変動の復元図です。

上図に示すように、気温は10℃程度の振幅で変動していることが分かります。相対的に高温な時期を「間氷期」それ以外を「氷期」と呼びます。図で桃色に着色した部分が間氷期です。現在は上図の右端に示されている間氷期にあります。この間氷期を地質年代としては完新世と呼んでいます。

旧人類(ネアンデルタール人)の登場を人類の誕生とすれば、今から50~30万年前ということになります。つまり人類はミランコビッチ・サイクルが顕著になった氷河期に誕生したことになります。そして氷期ー間氷期の気温変動サイクルを3~5回程度経験していることになります。

次に示す図は、現在の間氷期(完新世)の過去11000年間の気温変動の詳細をグリーンランドのアイスコアの分析(GISP2)によって復元した図です。赤で示した右端の変動曲線は、英国の気象機関のハドレーセンターの海面水温データとイーストアングリア大学の気象研究ユニットの地上気温データベースを基に作成された世界平均気温偏差です。

この完新世に入ってからの気温も、3℃程度の振幅でかなり激しく変動していることが分かります。有史以降に限っても、約3000年前のミノア温暖期、約2000年前のローマ温暖期、そして約1000年前の中世温暖期と、約1000年の周期で顕著な気温極大期が現れていることが分かります。

図から分かるように、20世紀末は完新世で繰り返し発現している1000年周期の気温極大期に当たっていることが分かります。しかも気温極大期の最高気温はミノア温暖期以降単調に低下しており、20世紀末の気温は有史以降の過去のどの気温極大期よりも低温であることが分かります。

また、産業革命がおこった小氷期(14世紀半ば~19世紀半ば)末から20世紀末にかけての気温上昇は、人為的な影響を考えなければ説明できないほどに異常な気温の急上昇ではなく、完新世において繰り返されてきたありふれた気温上昇であることが分かります。

以上に示した完新世の有史以降の過去の気温変動に限っても、人為的CO2地球温暖化説が蔓延するようになってから繰り返し言われてきた『20世紀の気温上昇は人為的な影響を考慮しなければ考えられないほどの急激な気温上昇であり、かつて人類が経験したことのないような異常な高温状態』という主張は科学的に全く根拠のない虚像に過ぎないことが確認できます。

産業革命以降の気温変動について、もう少し詳しく見ておくことにします。次の図はGHCNの無補正データから作成した小氷期後期から現在までの気温偏差です(赤の実線)。

これを見ると、現在の気温は、完新世で最も低温の時期といわれる小氷期の中の気温極大期である1730年頃とほとんど同じくらいの気温であり、1970年代の気温極小期は小氷期の低温期とほとんど同じほどに寒かったことが分かります。小氷期の前にははるかに高温な中世温暖期があることから、20世紀末の高温など、温暖化による脅威などとは全く無縁の取るに足らないものであることが分かります。

また、小氷期終盤の激しい気温変動に比べて、小氷期以降現在までの気温上昇は極めて緩やかな気温変動を示しており、「人為的な影響を考慮しなければ説明できない急激な気温上昇」とは考えられません。

次の図もGHCNの無補正気温データによる小氷期以降2010年までの気温変動です。これを見ると、2000年頃に気温極大期を示した後、気温は既に気温低下局面に入っていることが明らかです。

今回紹介したデータが示すように、

①20世紀に観測された温暖化現象は、完新世に繰り返されてきた気温変動、小氷期という低温期からの回復期に現れた気温上昇だったと考えられます。

②20世紀の温暖化は不自然で異常に急激な気温上昇ではなく、敢えて人為的な影響を導入して説明する必然性はありません。

③気温そのものも有史以降の過去のどの気温極大期よりも低温であり、温暖化による脅威などとは無縁です。

No.1270(2019/07/07) 『検証温暖化』の発刊に当たって その3

インターネット社会は情報操作による大量洗脳社会

今回は少し異なる視点から、人為的CO2地球温暖化脅威説が蔓延する現在の情報社会の危機的な状況について触れておくことにします。

このHPでも何度か紹介したように、中国は言うに及ばず、欧米諸国や日本においても、「体制の安定」を害するようなインターネット上の情報に対して不断の監視と情報アクセスの妨害が公然と行われています。

内閣府のホームページに次のような情報を見つけました。

内閣府ホームページから

https://www8.cao.go.jp/youth/youth-harm/chousa/h24/net-rating/2_05.html

(3)インターネット利用環境整備に関する用語の説明

米国の論文等で用いられているインターネット利用環境整備に関する用語について以下のとおりまとめた。

ア インターネットセンサーシップ

ブロッキングを含むフィルタリング、テイクダウン、自己誘導センサーシップなど、インターネット利用に一定の制約を課す仕組の総称を指す。

(ア)フィルタリング

フィルタリングとは、サイト内容を選別(フィルター)し、インターネットの情報へのアクセスをコントロールするための技術的アプローチのことを指し、以下に述べるインターネットセンサーシップのうち<1>ブロッキングと<2>検索結果削除がそれに当てはまる。

ユーザーの同意がある場合も、ない場合もある。

<1>ブロッキング

米国で最もよく利用されているアクセス遮断方法で、主に以下の4つの方法によって、特定のウェブページ、ドメイン、IPアドレス等へのアクセスを、ユーザーの同意を得ずに遮断(=ブロック)することに特徴がある。

ブロッキングの方法には大別して以下の4種類がある。

i IPブロッキング:

特定ユーザーのIPアドレス情報に基づきアクセスを遮断する方法で、最も容易で効果的なアクセス遮断方法である。

ii DNSタンパリング:

ネームサーバーに、ユーザーが接続要求したWebページを返させず、代わりにエラーページであると表示させる、あるいは当該ページはブロックされていると表示させる行為のこと。

iii ページ・ブロッキング:

プロキシを使用したURLブロッキングの1つで、ドメイン、サブドメイン、URL、またはドメインに含まれる単語などをシステムがチェックし、ブラックリストに載っているドメイン名・サブドメイン名・URL・特定単語を含むページへのアクセスをブロックする方法。ブロックされたページにアクセスしたユーザーのブラウザ上には、サイトがブロックされていることを知らせるページ(ブロックページ)が表示される。ユーザーにはサイトがブロックされている旨を知らせず、ブラウザのデフォルトエラーのように見せかけることもある。

iv キーワード・ブロッキング:

プロキシを使用したURLブロッキングの1つで、URLやドメインの単語によって特定のサイトをブロックする。より高度な技術で、採用する国が増加している。

<2>検索結果の削除

検索エンジン会社が、政府に協力し、違法や有害なサイトを検索結果から削除する方法である。単にターゲットサイトへのアクセスを遮断する方法に比べて、ターゲットサイトを探すことを困難にする。

<3>テイクダウン(コンテンツ削除)

監督機関が、ウェブコンテンツのホストへの連絡を法的に認められている場合、有害コンテンツの削除(テイクダウン)を要求するのが、最も簡便な方法である。

ウェブコンテンツのホストへ削除通知を送り、これに従わない場合には、法的手段に訴える旨を明記すれば、大抵の場合、ウェブホストは当該問題コンテンツを削除する。

<4>自己誘導センサーシップ

上記の他に、有害コンテンツを避ける有効かつ一般的な方法に自己誘導センサーシップがある。つまり、各個人がブラウジングやコンテンツへアクセスする際に、有害コンテンツへアクセスしないよう注意することである。実際には、アクセスが違法であるという意識やアクセスしないことが社会的な常識であるとの認識を人々の間に浸透させなくてはならない。事実、インターネット関連の違法行為に対する逮捕や拘留などはこれまでに自己誘導センサーシップを強化するのに役立ってきた。政府がインターネット活動を監視し取り締まっているという認識により、各個人の行動がかなり抑制される。

(エ)フィルタリングが行われる場所

フィルタリングは、以下の4箇所にて行われる。

・インターネット バックボーン

直訳すると「インターネットの背骨」という意味で、大規模相互接続ネットワークやコアルーター間の主要データルートを指す。公的機関によるフィルタリングは通常ここで行われ、国内のすべてのインターネットアクセスに影響を及ぼすことができる。

・ISP(インターネット・サービス・プロバイダー)

政府によって義務付けられたフィルタリングは、ISPによって、前述のフィルタリング技術を利用して行われるのが一般的である。

・各機関

ブロッキングなどのフィルタリング、及び自己誘導センサーシップは、各業界、政府組織、学校、サイバーカフェ等でも行われる。例えば、職場で仕事関連以外の特定のサイトを遮断することで従業員が勤務時間内にインターネットを私用に閲覧することを防ぐなどの目的のために使用される。

・各個人のコンピューター

各家庭のコンピューターレベルでのフィルタリングは、フィルタリングソフウェアをコンピューターにインストールして行う。

一頃、情報社会になればインターネットを利用して個人による情報発信が自由に行えることになるので、国家・権力による情報操作がむつかしくなるなどという能天気な楽観主義が横行しました。現在でも多くの人がそう思っているのかもしれません。しかし、実際には国家や権力が圧倒的に大きな情報イニシアチブを保有していることから、むしろ情報操作の簡単な世界になっているというのが実情です。

人為的CO2地球温暖化仮説に対する批判的なネット情報はおそらく2010年あたりから激減したのではないかと思います。当ホームページでも2010年頃から露骨なアクセス妨害が開始され、現在に至っています。

確実に把握している手法は、内閣府のレポートにもある、主要検索サイトからの検索結果の削除です。そしてもう一つは、ホームページ閲覧者からの情報で知ったのですが、当サイトへのアクセスのリクエストに対して、直接的にアクセスをブロックする手法も実施されているということです。実際の画面表示は、例えば次のようなものです。

「あなたは、インターネット使用ポリシーに違反するウェブページにアクセスしようとした」というところでしょうか。その下には、このホームページのURLと、その分類が「市民運動団体」とあります。このホームページは私個人が運営しているので市民運動団体というのは当たりませんが、市民運動というカテゴリーのウェブページを弾圧しているということです。

このブロッキングがどのレベルで行われているかはわかりませんが、その他にもさまざまな方法で妨害が行われているのだと思います。この手法はネットの管理者が露骨に『アクセス妨害しているぞ』と分かるだけ、良心的なのかもしれません。むしろ、妨害されていることが分からないような手法による妨害こそ恐ろしいと考えます。

とはいえ組織的な妨害のおかげで、それまでは月間10万単位のアクセスがあったものが、一気に数千にまでアクセスが減少しました。この状況は現在も継続しています。

おそらく、人為的CO2地球温暖化問題だけではなく、体制にとって都合の悪い情報については同様のアクセス妨害が行われ、大衆に対する情報操作が日常的に行われていると考えるべきでしょう。

環境問題や温暖化問題について、今更紙媒体の本を出しても意味がない、もっとネット情報を利用した方が良いのではないかというアドバイスをいただいたことがあります。しかし、ネット情報社会においてこそ、紙媒体、それもマスコミではなくミニコミや地方出版社による出版物の中にこそ、いやその中にだけ反体制的な重要情報が生き残ることができるのではないかと考えています。

マスメディアやインターネット情報に飲み込まれてしまわない情報リテラシーと同時に、そこから抜け落ちている重要情報について収集する感性を研ぎ澄ますことが、今ほど重要な時代はないと思います。

No.1269(2019/07/04) 『検証温暖化』の発刊に当たって その2

中学生にもわかる人為的CO2蓄積説の非科学性について

今回も「検証温暖化」についてです。残念ながら諸般の都合で、¥2500という少し高額な価格設定になっています。できれば皆さんに購入して読んでいただきたいところなのですが、そういうわけにもいきません。

そこで今回はこの本の主張の核心部分の一つである、人為的CO2地球温暖化仮説は誤りである、という点について、さわりの部分を紹介することにします。

まず、地表面環境における炭素循環についてIPCC2007年報告の図を紹介します。

図中の矢印は1年間当たりの炭素移動量、箱の中の数値は炭素ストック量を炭素重量ギガトン(Gt)で示したものです。黒の矢印、数値は産業革命以前の値、赤の矢印、数値はその後に増加した値を示しています。

図から分かるように、炭素は陸海と大気の間で年間200Gt余りが循環していることが分かります。ただし、赤の数値を加えると大気に放出される炭素の方が年間3.2Gtだけ多くなっています。

炭素循環について気象学会をはじめとする主要な気象研究者の代表として、東大IR3S/TIGS叢書No.1「地球温暖化懐疑論批判」の主張を紹介しておきます。

さて、議論16によると、産業革命から現在まで化石燃料などの消費による人為的二酸化炭素の大気中への年間放出に含まれる炭素重量はゼロから6.4Gt/年に増加し、これを積算すると現在までに350Gtが大気中に放出されたということです。この350Gtという量が大変な量だと言っていますが、IPCCの炭素循環図を見ればわかるように、陸海は年間200Gt余りを吸収しているのですから、それほど驚くことはありません。

では、同じ期間に陸海からの二酸化炭素の自然放出量はどの程度なのでしょうか?平均的な年間二酸化炭素放出量に含まれる炭素重量は200Gt程度です。例えば大雑把に産業革命から200年経過したとすれば、積算放出量は40000Gtということになります。これは人為的な放出量の114倍程度ということになります。

次の図はもう少しち密に計算した方の結果を示したグラフです。

このグラフの単位は1単位=2.13Gt(1ppm相当の炭素重量)として、1750~2010年の260年間の積算値を示しているということです。これによると人為的放出は、

171×2.13Gt=364.23Gt

なので、議論16の数値とほぼ同じです。陸海の自然放出量は、

26000×2.13Gt=55380Gt

ということになります。つまり、陸海の二酸化炭素放出量は人為的な放出量の

55380÷364.23=152

152倍ということです。

仮に、気象研究者たちが言うように、大気中に放出された二酸化炭素の一部が大気中に「蓄積」することで大気中のCO2濃度が上昇するとしましょう。すると、産業革命以後に大気中に放出された二酸化炭素に含まれる総炭素重量は

55380+364.23=55744.23Gt

炭素2.13Gtが大気中の体積濃度の1ppmに相当するので、産業革命以後に放出された二酸化炭素を体積濃度に換算すると、

55744.23Gt÷2.13Gt=26171ppm

実際には、産業革命以前の大気中CO2濃度は280ppm程度、現在の大気中CO2濃度は390ppm程度であり、この間の増加量は

390ppm-280ppm=110ppm

したがって、放出されたCO2の大気中への蓄積率は、

110ppm÷26171ppm=0.0042=0.42%

大気中に放出されたCO2には、人為的なものであろうと自然起源のものであろうと、区別はないので人為的に放出されたCO2による大気中CO2濃度の上昇量は、

(364.23Gt÷2.13Gt)×0.0042=0.72ppm

であり、ほとんど無視できるものであることが分かります。

このように、気象研究者たちが言うように大気中に放出されたCO2の一部が大気中に蓄積することで大気中CO2濃度が上昇するとしても、冷静に見れば人為的な影響は微々たるものであることは自明です。

しかし気象研究者たちは、産業革命以降の大気中CO2濃度の上昇は全て人為的に放出されたCO2の半量程度が大気中に蓄積した結果であると主張します。それが「地球温暖化懐疑論批判」の「議論18」に示されている「人為的CO2蓄積モデル」です。彼らによると、毎年人為的に放出したCO2量Qの内、陸海の年間吸収率rを除いたQ×(1-r)だけが大気中に蓄積して大気中のCO2濃度を上昇させるというのです。

彼らの主張するモデルを図示すれば以下の通りです。ただし少し記号が違うので気を付けてください。下図ではIPCC2007年報告の炭素循環図を基に、大気中に含まれる炭素重量をQ、陸海からの自然起源のCO2放出に含まれる炭素重量をq1、人為起源のCO2放出に含まれる炭素重量をq2、q2対する陸海の年間吸収率r=0.5としたものです(nは産業革命後の経過年数)。

この図を見れば、人為的CO2蓄積説の不合理さが一目でわかるでしょう。高名な気象学者たちは、地球大気の中では、大気中に蓄積するCO2、自然起源のCO2、人為起源のCO2がそれぞれ混合せずに異なる振る舞いをするというのです。これは化学の基礎を逸脱した暴論です。

同一の気体分子は、発生源や大気中に放出された時期によって区別することは出来ません。発生源にかかわらず、CO2分子が大気中に放出された瞬間に元々大気中に存在していたCO2気体分子と混合し、区別することは出来なくなります。これは中学生でも知っている化学の基礎です。

図中に示したQを表す式を見れば、更に彼らのモデルの不合理さがよくわかるでしょう。Qを表す式に陸海から放出されるCO2(人為起源も含む)の97%程度を占めている自然起源のCO2を表すq1の項がまったく含まれていないのです。

もはや議論の余地はないでしょう。人為的CO2地球温暖化説の根幹をなしている「人為的CO2蓄積モデル」はこのような子どもさえ騙せないほど明白な誤りなのです。現在進められようとしているパリ協定による温暖化対策はまったく無意味なのです。

No.1268(2019/07/03) 『検証温暖化』の発刊に当たって

キリギリスになってしまった裸の王様を目覚めさせるために

さて、いつもながら遅れに遅れた本ですが、やっと発刊することになります。

今回の本は、20世紀終盤から世界に広まった「人為的CO2地球温暖化仮説」を、出来るだけ客観的に評価することを目的に、信頼性の高いと思われるデータや古気候学の成果に基づいて検証することを心掛けました。

また、人為的CO2地球温暖化仮説を支持している気象学会をはじめとする人たちの主張も、そのまま紹介し、その内容に対して初等中等教育における理科教育の知識を基礎に評価することによって、彼らの主張を検討しました。

結論的に言えば、20世紀終盤の地球全体の気温状態は、この1万年間継続している温暖な間氷期=完新世の中では取り立てて高温ではなく、温暖化の脅威などというものは存在しないことが明らかになりました。

また、18世紀から20世紀終盤までの「温暖化」は、主に太陽活動の影響によって発現したものであり、人為的な二酸化炭素放出による対流圏大気の質的な変化による温室効果の増大は誤差程度の微々たるものに過ぎず、有意に観測できるほどの気温上昇をもたらすことは科学的にあり得ないことが明らかになりました。

詳細につきましては、是非本書を購入して(笑)読んでいただきたいと思います。

かつて、「地球温暖化懐疑論批判」という本が出されました。その中で私や槌田敦さんも大いに批判されました。槌田さんは東大に対して、論争の相手に反論の機会を一切与えずにまとめられた一方的な誹謗・中傷を内容とする書籍を国家予算と東京大学の権威を使って発行することは恥ずべきことであり、反論の書籍を東大の責任において編纂するよう求めましたが、拒否されました。

この地球温暖化懐疑論批判という本はあまりにも露骨な誹謗中傷のための本であり、素人ながら私も「こんな非科学的な内容を書いて、大丈夫なのかな」と首を傾げたものです。特に「議論18」で取り上げられていた「人為的CO2蓄積モデル」についての解説は、東大の名で出した本にこんなものを書いて、日本の自然科学の恥さらし(笑)だと思ったものです。

今回の本は、「地球温暖化懐疑論批判」に対するカウンターという意味もあります。著者の河宮未知生氏、江守正多氏の主張についても検討しています。

地球温暖化懐疑論批判において、無理筋で「人為的CO2蓄積モデル」を取り上げたのは、人為的CO2地球温暖化仮説が成立するためには、大気中のCO2濃度上昇の主因が人為的なものであることが必要条件だからです。しかし、これが自然科学的にはあり得ないことは、おそらく中学生であれば当然理解できるような事柄です。むしろなぜここまで人為的CO2地球温暖化仮説が広く「信じられるようになったのか」という文化人類学ないし社会学的な考察が必要な事柄ではないかと思います。

現在は世界中がアンデルセン童話・イソップ童話のワンダーランドになったようです。

知恵の働く悪徳気象研究者が結託して、無能な首長や高給行政官たちの耳元で「人為的CO2地球温暖化で地球が大変なことになる、こんなことが理解できないのは愚か者だ」とささやき、無能な首長たちは「裸の王様」よろしく、まんまと人為的CO2地球温暖化が事実だと信じ込んでしまい、その取巻きたちも、異議を唱えなくなってしまいました。

童話以上に滑稽なのは、いや悲惨なのは、子供たちや大衆までもがネット社会・情報社会に頭を犯されてしまい、人為的CO2地球温暖化を信じ込んでしまっていることです。

かつて1970年代には資源の枯渇や環境の悪化を現実感を持って受け止め、真摯に工業化社会の限界に向き合い、省資源、省エネルギー=肥大化した工業化社会からの脱却を目指す機運が芽生えそうになりましたが、人為的CO2地球温暖化のバカ騒ぎによってこれが吹き飛んでしまいました。

「環境問題=人為的CO2地球温暖化」という単純な図式が定着し、再生可能エネルギーと情報技術のさらなる高度化による工業技術の普遍化によって克服できる、というすり替えがまかり通ってしまいました。

その結果、環境技術、就中、無尽蔵な再生可能エネルギーによって工業化社会の限界は無くなったのだとばかりに首長も高給行政官も大衆も「キリギリス」よろしく浮かれ、さらなる経済成長を求めて踊り狂っているようです。

今回の本が、浮かれているキリギリスたちを童話の世界から覚醒させるための一助にならんことを、衷心から願っています。