HP�Ǘ��҂���

No.1049 (2015/10/26)�A���@�čl�E�n�����g���_�@����8

�Y�Ɗv��-20���I�̋C���ϓ��̎���3

�����_�Œn�����g���ɂ�鋺�Ђ͑��݂��Ȃ�

�@����܂Ō��Ă����悤�ɁA19���I�����ɏ��X�����I����ĈȌ�A20���I�܂ł͑��z�����̊������ɏ]���āA�n�����̋C���͏㏸�X���������܂����B���̌��ۂ�n�����g���ƌĂԂ̂ł���A����͊ԈႢ�ł͂���܂���B

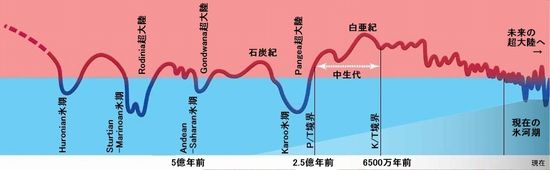

�@���݂̋C����Ԃ͎�藧�ĂĈُ�ł͂Ȃ��A���V���̒��ɂ����Ă����A����قǍ����ȏ�Ԃł�����܂���B�X�͊��ɂ��錻�݂̒n���̊�{�I�ȉ��x��Ԃ́A���ς�炸�ɑ��z�̊����ɂ���đ�g�����܂��Ă����̂ł��B

�@�ߔN�A�}�X�R�~�⋳��A�s���ɂ�����n�����g���̋����������Ă��܂��B�w�n���͂��̂܂܂ł͂��Čo���������Ƃ̂Ȃ��悤�ȍ����ɂȂ��āA���Ԍn�ɒv���I�Ȉ��e�����N����x�A����͔�Ȋw�I�Ŋ���I�ȋ����ł��B

�@���݂̒n���̊�{�I�ȉ��x��Ԃ́A�����炭�������g�������Ⴂ��Ԃł��B�������g���⊮�V�����g���Ɏ������̐�c�͊��Ɍ��݂��������̎�����o�����A�������тĂ��Ă��܂��B����ǂ��납�A���V���̉ߋ��̗��j���猩��ƁA��O�Ȃ��A�����Ȏ����ɂ͕������h���A���≻�ɂ���ĕ������łт��Ƃ����̂����j�I�Ȏ����ł��B

�@���g�Ȏ����ɂ͒n�\�ʊ��i���A�C�A��C���܂ށj�̐��z�������ɂȂ�A����Ȓn��̌����ɂ���ĉk�n���������܂��B�����ʼn��g�ȋC��A�k�n�ʐς̑����ɂ���Ĕ_�Ɛ��Y�����傷��ƍl�����܂��B

�@���ɁA���≻����ΐ��z���s�����ɂȂ�A�~�J���������k�n���������܂��B�_�Ɛ��Y�͌������A�J��Ԃ��Q�[���������邱�ƂɂȂ�܂��B

�@�l�ԎЉ�ɂƂ��āA���݂��������̍����͗��j�I�Ɋ��Ɍo�����Ă������Ƃł���A�D�܂������Ƃł��B�܂��āA���Ԍn�S�̂Ƃ��č������ɂ���Ēv���I�Ȉ��e�����N���邱�ƂȂǂ���܂���B

�@�n���j�I�Ɍ��āA������̔����I�ȑ�����������5���N�قǑO�̃J���u���A�I�̕��ϋC���͌��݂���10�����x�������������ƍl�����Ă��܂��B3���N�قǑO�̐ΒY�I�̑O����5���ȏ㍂���ŁA����V�_�ށE�ؖ��ɖ��Ă����ƍl�����Ă��܂��B������舕����Ă����W�����I�����݂���10�����x�����������ƍl�����Ă��܂��B

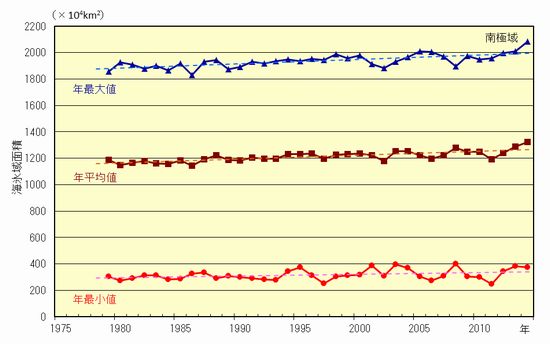

�@������x�m�F���Ă����܂����A���݂͕X�͊��ł���A��ɂɂ͌���3000m�ɂ��y�ԍL��ȕX�����L�����Ă���A20���I�㔼�ɂ͓�ɂ̋C���͒ቺ�X���������A��ɊC�̊C�X�ʐς͑Q���X���������Ă���̂ł��B

�@�ނ���A�����_�Ŋ뜜���ׂ����Ƃ́A�{�i�I�ɊԕX�����I�����}���āA�����������̕X���̊��≻�����n�܂�̂��A���̎��Ԃɑ��Đl�ԎЉ�ǂ��Ή�����ׂ����A�Ƃ��������ł��B

���g���ɂ�鋺�ЂƂ͐l�דI�ȉe���ɂ��Ǐ��I�ȋC���㏸

�@����܂Ō��Ă����悤�ɁA�n���S�̂Ƃ��Ă̎Y�Ɗv���Ȍ�̋C���ϓ��͑��z�����̏����ɏ]���ĕϓ����Ă���A��藧�ĂĈُ�͂���܂���B����ł́A��ʂɌ����Ă���20���I�ɂ�����ُ�ȋC���㏸�̎��̂Ƃ͉��Ȃ̂ł��傤���H�m���ɁA���{�̑�s�s�ُ̈퍂���͎��S�҂܂ŏo��d��Ȗ��ł��B

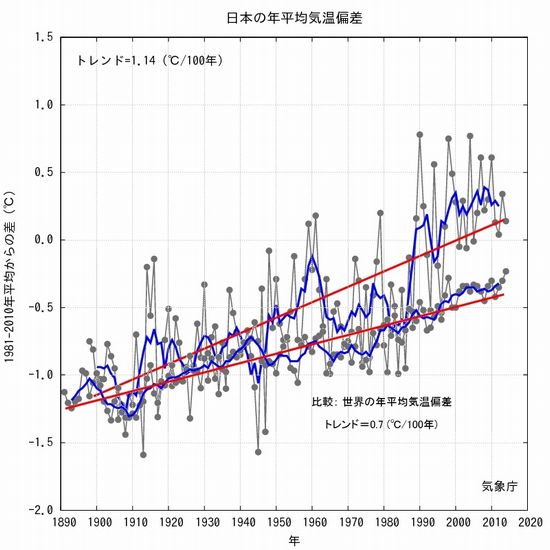

�@�@�܂��A�C�ے��̃f�[�^����A20���I�̓��{�̕��ϋC�����A���E�̕��ϋC�������r�����}���Љ�܂��B

�@���x���z�Ɖ��x�̂�����傫���̂����{�̔N���ϋC�����ŁA�������ق�����r�̂��߂̐��E�̔N���ϋC�����ł��B��������C���͑S�̂Ƃ��ĉE�オ��̏㏸�X���������Ă��܂��B�������A�����X����������A�����̌��z�́A���E�̔N���ϋC������0.7��/100�N�Ȃ̂ɑ��āA���{�̔N���ϋC�����ł�1.14��/100�N�ł��B���{�̔N���ϋC�����̌��z��2�{�߂��̑傫�Ȓl�������Ă��܂��B

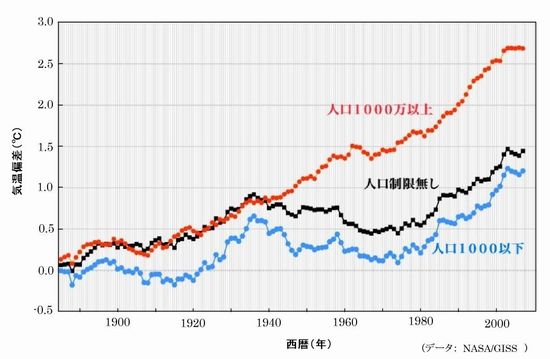

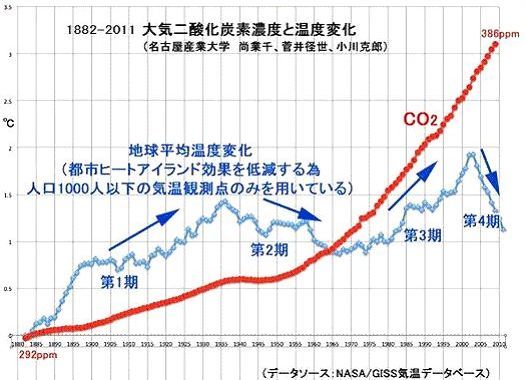

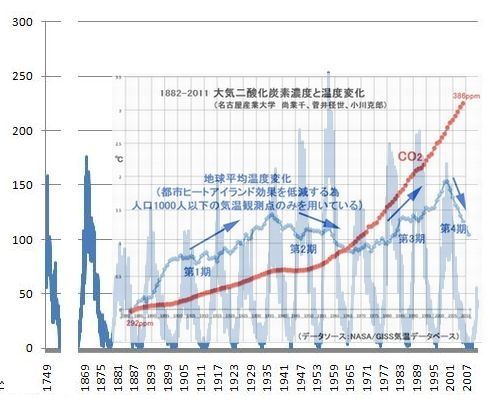

�@��}�͐��E�̔N���ϋC�������Z�肷�邽�߂̎�v�ȃf�[�^�Z�b�g�̈�ł���NASA/GISS�iNASA Goddard Institute for Space Studies �j�̃f�[�^���ϑ��_�̐l���ɂ���Ă܂Ƃ߂��}�������Ă��܂��B���������ƁA��s�s�قǁ��s�s�����剻���Ă���n��قNjC���̏㏸�X���������ƍl�����܂��B

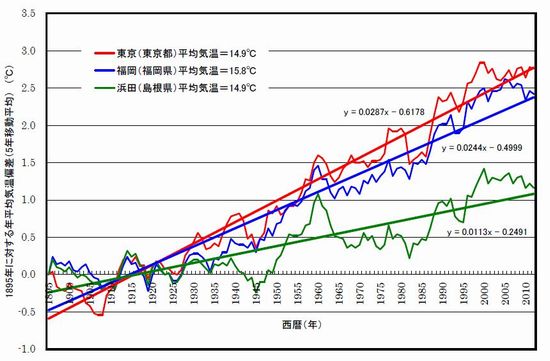

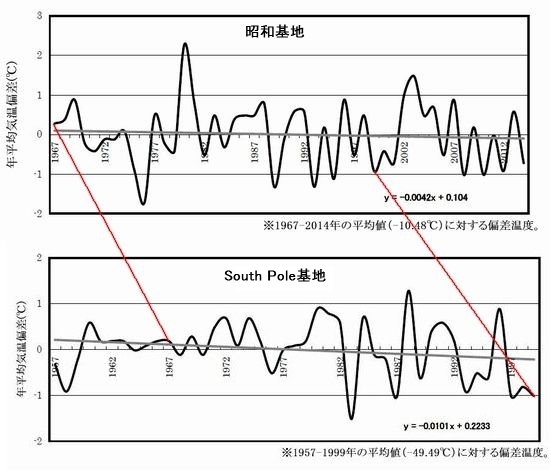

�@��}�́A���{�̓s�s�̋C���ϓ��X���ł��B�����ł́A����100�N�Ԃ�3�����x�i2.9��/100�N�j�C�����㏸���Ă��܂��B�s�s���̉e���̏������ϑ��_���Ǝv����l�c�ł͓������Ԃ�1�����x�i1.1��/100�N�j�̋C���㏸�ł��B�n���̒��j�s�s�ł��镟���̋C���́A�����ƕl�c�Ƃ̊Ԃ̒l�i2.4��/100�N�j�������Ă��܂��B

�@�l�c�̋C���ϓ���20���I�̑��z�����̕ϓ��X���Ƃ悭�������Ă���悤�ł��B�Y�Ɗv���ȍ~�|20���I���Ղ܂ŏ㏸�X���������A���̌�1970�N��ɒቺ�X����������A2000�N���܂ōĂя㏸�X���������A���̌�͒ቺ�X���������Ă��܂��B

�@����ɑ��āA�����╟���̋C���̕ϓ��X���͒P���ȏ㏸�X���������Ă��܂��B����͑�s�s�ł͑��z�����̕ϓ������s�s���̓��ꐫ�̉e���̂ق����������Ƃ������Ă���ƍl�����܂��B

�@�ȏォ��A20���I�̐l�דI�ȉe���ɂ��ُ�ȋC���㏸�̐��̂Ƃ́A�s�s���A���邢�͐l�דI�Ȋ����ςɂ��ɂ��Ǐ��I�ȋC���ϓ����ƍl�����܂��B

�@����

No.1048 (2015/10/24)�A���@�čl�E�n�����g���_�@����7

�Y�Ɗv��-20���I�̋C���ϓ��̎���2

��ɕX���R�A�̕��͂��猩��20���I�㔼�̋C���ϓ��X��

�@�O��G�ꂽ�ʂ�A���V���̒n���̑S�ʓI�E�����I�ȋC��ϓ��̒��ɂ����āA���݂��ǂ̂悤�ȏ�Ԃɂ���̂���萫�I�ɔc�����邽�߂ɂ́A�ËC��̕����ŗp�����������瓾��ꂽ���ƁA���I�Ɍ݊����̂�����𗘗p���Ȃ���ΈӖ��̂�����ɂ͂Ȃ�܂���B�Y�Ɗv���ȍ~�ɂ��Ă͐l�דI�Ȋ����ς̉e�����Ă��Ȃ��f�[�^��T�d�ɍ̎悷��K�v������܂��B

�@�Ƃ��낪�A�ߔN�̋C�ۊw�҂̑����͐����I�ȗv���ɂ���āA��X��20���I�̋C���㏸���ۂ������邽�߂ɉȊw�I�Ȑ��m����������Ă���悤�ł��B����ǂ��납�AClimategate�����Ŗ��炩�ɂȂ����悤�ɈӐ}�I�ȃf�[�^�̝s��������f�[�^�̎g�p���s���Ă���n���ł��B

�@�q�ϓI�Ől�דI�ȉe���̏��Ȃ��f�[�^�Ƃ��āA�l�b�g��Ŕ�r�I��ɓ���₷�����Ƃ��āA�X���R�A���͂ɂ��C���ϓ��ɂ��āA���������Љ�Ă����܂��B

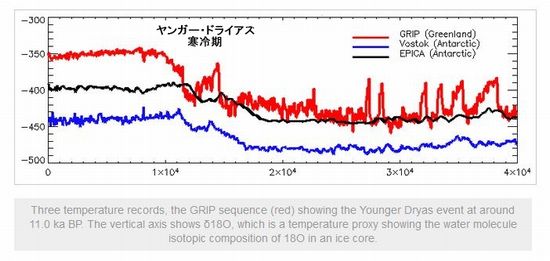

�@��}�́A�k�����O���[�������h�̕X���Ɠ�ɂ̕X���̎����͂��āA�_�f�̓��ʑ̂ł���18O�̓��ʑ̔䗦��18O�����߂��}�ł��B��18O�͋C���𐄒肷�邽�߂̎w�W�ł��B��18O�̒l���傫���قNjC���͍������Ƃ������Ă��܂��B

�@�����X���̎����ł����A�k�����Ɠ씼���ł͍ו��̈Ⴂ�������܂��B��ʓI�ɁA�k�����̂ق����C���ϓ����傫���悤�ł��B����́A�����炭�k�����̗��n�ʐς��傫���A���n�ƊC�m������g��ł��邱�ƂƊ֘A���Ă���̂ł͂Ȃ��ł��傤���B

�@�Ⴆ�A�O�̕X���̏I�ՂɁA�k�����ł͈�U�C�����㏸������ɋ}���Ɋ��≻���������K�[�E�h���C�A�X���Ƃ����}���Ȋ��≻���������Ƃ���Ă��܂��B���̌��ۂ̗L�͂Ȑ��Ƃ��āA����X�͂��n�����₽���y�������k�吼�m�ɗ��ꍞ�݊C����A�g�����k�ɑk��ł��Ȃ��Ȃ������炾�ƍl�����Ă��܂��B

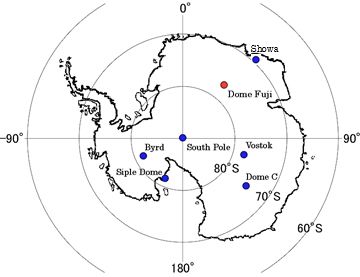

�@���̂悤�ɁA�C���𐄒肷�鎎���̍̎�n�ɂ���ē��ꐫ�����邽�߁A�n���S�̂̋C���ϓ��̐����c�����邽�߂ɂ́A�����̈��肵���f�[�^���K�v�ł��B���ܓx�n��ɂ��ẮA�k�����ł̓O���[�������h�X���A�씼���ł͓�ɕX���̃f�[�^������܂��B�X�ɁA���ܓx���ܓx�ł����肵���f�[�^���鎎���̕��͂��K�v�ł��B

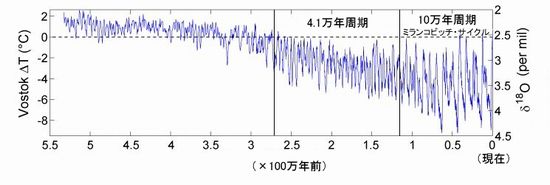

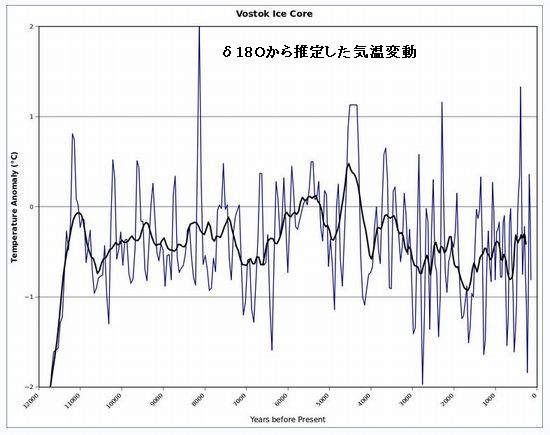

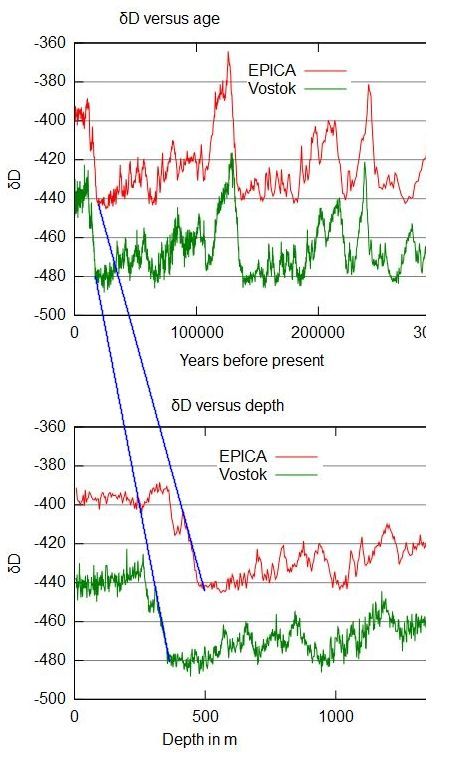

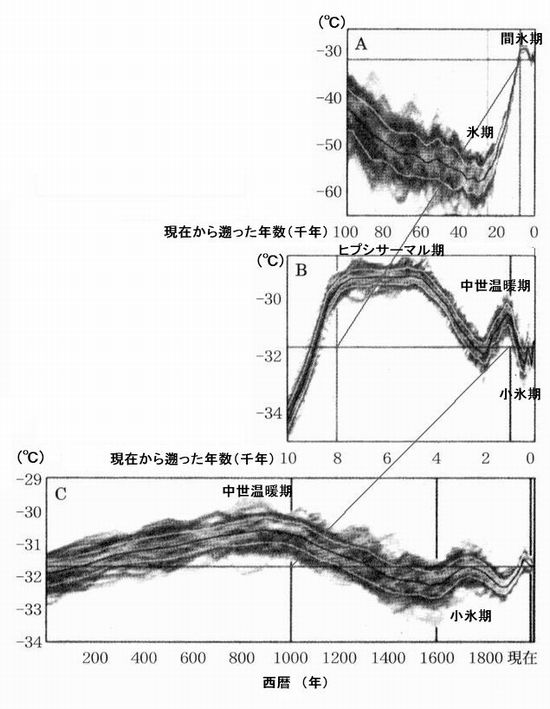

�@���Vostok��n�ō̎悵���X���R�A���͂ɂ���18O�̒l����Č����ꂽ���V���̋C���ϓ����Љ�Ă����܂��B

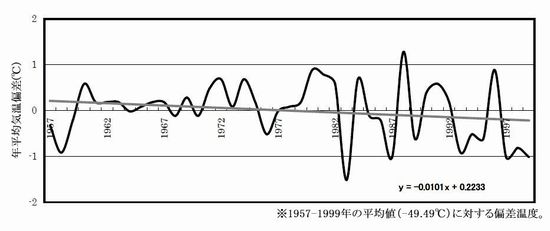

�@Vostok��n�̕X���R�A�̕��͈͂̔͂ŁA�������C���̏㏸�X���͌����܂���B�O��Љ��South Pole��n�̋C���̎����f�[�^���ēx�f�ڂ��Ă����܂��B

�@���̃f�[�^����A���Ȃ��Ƃ���ɒ��S���ł́A20���I�㔼�ɂ͋C���͒ቺ�X���������Ă���ƌ��_�t���邱�Ƃ��o���܂��B

�@Vostok��n�̕X���R�A�̕��͂��畜�����ꂽ���V���̋C���ϓ��Ɗϑ��f�[�^�̊ԂɃf�[�^�̌��������������ǂ�قǂ��邩�͕s���ł����A���Ȃ��Ƃ��AMann���̃z�b�P�[�X�e�B�b�N�Ȑ��Ŏ������悤��20���I�㔼�̋}���ȋC���㏸�͔F�߂��܂���B

�@�n�����g���̋��Ђ�����ċv�����Ȃ�܂����A������ے�����V���b�L���O�ȉf���Ƃ��ē�ɂ̒I�X�̐�[����������f�����J��Ԃ�������Ă��܂����A�I�X�̐�[���������邱�Ƃ͂������ʂ̏o�����ł��B�ϑ���������l����A��ɕX�����傫����ނ���Ƃ͍l�����܂���B��ɊC�ł́A���}�Ɏ����悤�ɁA�C�X�ʐς��������Ă��܂��B

�@�ȏォ��A���Ȃ��Ƃ��씼�����ܓx�n��ł́A20���I�㔼�͊��≻���Ă���ƌ��_���Ă悢�ł��傤�B

20���I�̋C���ϓ������z�����Ɏx�z����Ă���

�@����܂Ō��Ă�����������A20���I�̒n���̑S�ʓI�ȉ��x��Ԃ́A

�@���X������E�o���āA���Ȃ��Ƃ����X�����͍����Ő��ڂ����B

�A�O���[�������h�Ŕ_�k���o����قǍ����ł͂Ȃ��̂ŁA�������g���̍ō��������͂܂��ቷ���ƍl������B

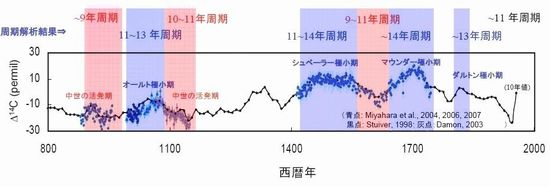

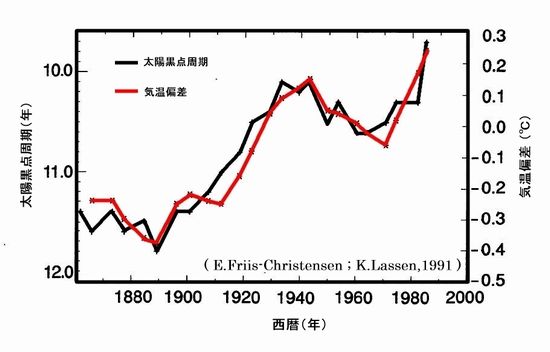

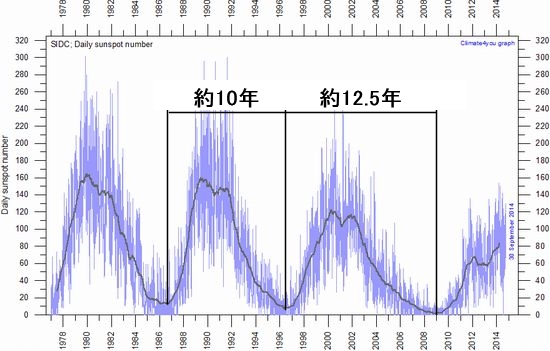

�@20���I�̍��_������11�N�O��ŕϓ����Ă��܂����B���X���̍ł�����������14�N�����ł����B�������g���̍Ő����ł�9�N�ȉ��̎����ł����B���z���˂̎w�W�ł��鑾�z���_�����́A�Z���قǑ��z�����͊����ŋC���������A�����قǕs�����ŋC�����Ⴂ�Ƃ����Ή��W�́A���݂��������������Ă��܂��B

�@���������āA�Y�Ɗv���|20���I�|���݂̒n���̑S�ʓI�ȉ��x��Ԃ��A�ߋ��̊��V���̋C���ϓ��Ɠ����悤�ɁA��ɑ��z�����E���z���˂̋����ɂ���ĕϓ����Ă���ƍl���ėǂ��ł��傤�B

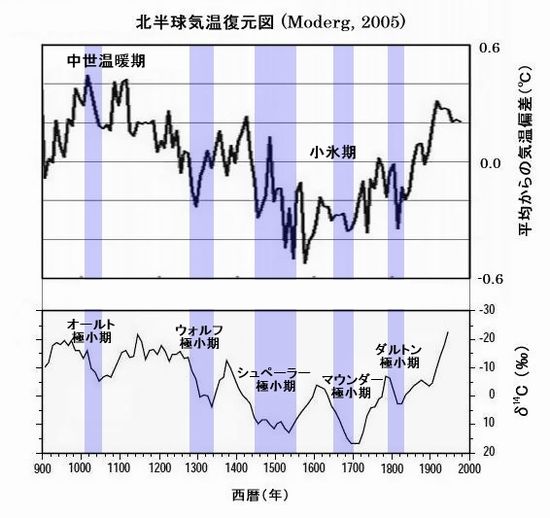

���j���̐}�Ɏ����Ă��釙14C�i�܂���j�́A���v���̔N�ւɊ܂܂�鎿�ʐ�14�̒Y�f�̓��ʑ̔䗦�ł��B��14C�̒l���傫�����ɂ͑��z�����͒Ⴍ�A���������ɂ͑��z�������������Ƃ������܂��B���������āA��14C�̑����̎����ɂ���đ��z���_������������܂��B��14C�ƋC���͋t���֊W�ɂȂ�܂��B

�@�������A�Y�Ɗv���Ȍ�A���ɑ���E���ȍ~�́A���E�I�ɐl�דI�ȊJ�����s��ꂽ���ʁA�Ǐ��I�ɐl�Ԋ������n�����ɑ傫�ȉe����^���Ă���n��ł́A���̉e�����ł��Ȃ��Ȃ��Ă��܂��B���̌��ʁA�ߔN�̋C�ۊϑ��ɂ���ē���ꂽ�C���f�[�^�ɂ͂��̉e��������Ă��܂��B���̖��͌�ŏڂ������邱�Ƃɂ��܂��B

�@���É��Y�Ƒ�w�̃O���[�v�́A�W���I�ȋC���ϑ��̃f�[�^�Z�b�g����A�l�Ԋ����̉e����r�����鎎�݂Ƃ��āA��r�I�l���̏��Ȃ��n��ɐݒu���ꂽ�ϑ��_�̋C���f�[�^�Z�b�g�����o���āA�l�דI�ȉe�����Ă��Ȃ��n���̊�{�I�ȋC���ϓ��X���𐄒肵�Ă��܂��B

�@���������ƁA��C����CO2�Z�x���P���ɑ������Ă���̂ɑ��āA�C���͂���ɑΉ����Ă���Ƃ͌����܂���B���̐}�œ����I�Ȃ̂��A�W���I�ȋC���ϓ��̐}�ɔ�r���āA2000�N�ȍ~�ɋ}���ȋC���ቺ�X��������Ă��邱�Ƃł��B����͂��̘A�ڂł����ɐG��܂������A2000�N�����瑾�z�������}���ɕs�����ɂȂ��Ă������ƂƂ悭�Ή����Ă��܂��B

�@���̋C���ϓ��z�����̎w�W�̈�ł��鑾�z���_���̊ϑ��l�ɏd�˂Ă݂��̂����̐}�ł��B

�@�Y�Ɗv���Ȍ�A20���I�����ɂ����đ��z�����͊����ɂȂ�܂��i��1���j���A���̌�1970�N��Ɉ�U�������キ�Ȃ�i��2���j�܂��B���傤�Ǒ���E��킪�I����������犦�≻���n�߁A1970�N��ɂ͖k�ɊC�̊C�X�ʐς��ُ�Ɋg�債�A�n�����X���Ɍ������̂ł͂Ȃ����ƐS�z���ꂽ�����ł��B

�@1980�N��ɂ͍Ăё��z�����������ɂȂ�C���͏㏸�X���������i��3���j�܂����i���̍������I�ȈӐ}�̉��Ől�דICO2�n�����g�����А����o�ꂵ�܂����B�j�B

�@������20���I���I��鍠���瑾�z�������ɂ߂ĕs����ɂȂ�A���z���_���̌����A���z���_������12�N���A���z�������s�����ɂȂ�A����ɂƂ��Ȃ��ċC�����Ⴍ�Ȃ��Ă���i��4���j�Ƃ����̂����݂̒n���̎p�ł��B

�@���_�Ƃ��āA�Y�Ɗv���|���݂̊��Ԃ̒n���̉��x�X�����A���z�����ɂ���Ďx�z����Ă����Ƃ������Ƃ��o���܂��B

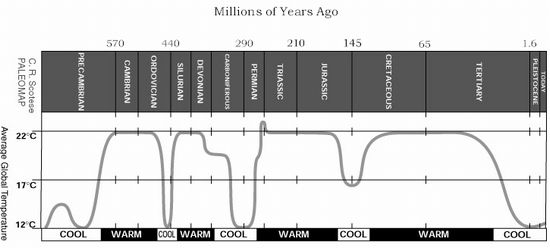

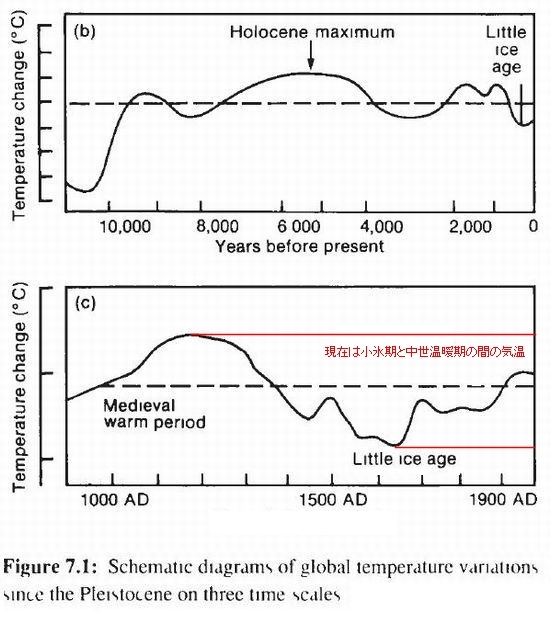

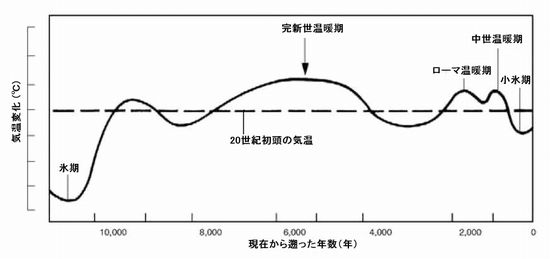

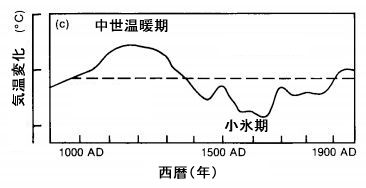

�@�ȏ�𑍍�����ƁAIPCC1990�N�̋C�������}�̋C���ϓ����萫�I�ɍ����I�ł���ƍl���܂��B10000�N�X�P�[���A1000�N�X�P�[���̕����}���Čf���Ă����܂��B

No.1047 (2015/10/22)�A���@�čl�E�n�����g���_�@����6

�Y�Ɗv��-20���I�̋C���ϓ��̎���1

�C�����͋C���ϓ��̌X���������w�W

�@�O���悤�ɁA�X�͊��ɂ���n���̋C���́A�M�G�l���M�[�̎�v�ȋ������ł��鑾�z�̊����̊����x�ɂ���đ�g�����܂��Ă��邱�Ƃ�������܂����B

�@�ߋ��̋C���ϓ��̕����͗Ⴆ�Ύ��A�T���S�A���N�X�A�C��E�Β�͐ϕ��A�i�v���y�Ȃǂ̎�����l�X�Ȏ�@�ŕ��͂��邱�Ƃɂ���Đ��肳��Ă��܂��B

�@����܂ŏЉ�Ă������V���̋C���ϓ��́A��������C�����̂��̂ł͂Ȃ��A�C�����ɂ���ĕ\����Ă��邱�Ƃɒ��ӂ��Ă��������B

�@�C���́A�n����̏ꏊ�A�G�߂ɂ���đ傫���ω����܂��B���̂��߁A�n���̕��ϋC���͉����Ȃ̂��H�Ƃ����A�P�����Ǝv����^��ɉ����邱�Ƃ́A���͊ȒP�Ȃ��Ƃł͂���܂���B���݂̒n���̕��ϋC����15�����x�ƌ����Ă��܂����A�����ɂ͂킩��Ȃ��Ƃ��������悤������܂���B

�@�����ŁA��ΓI�ȋC���ł͂Ȃ��A���ΓI�Ȏw�W���g�����ƂŁA�n�����g�����Ȃ��Ă���̂������Ȃ��Ă���̂��Ƃ����X����\�����Ƃ������I�ȕ��@�ł��B���̈�̎w�W���C�����ł��B�C�����Ƃ́A����C���ϑ��_�ɂ����āA��ƂȂ�C�������߁A���̊�ƂȂ�C���Ǝ��ۂɊϑ����ꂽ�C���̍��̂����ł��B

�@�Ⴆ�Ίϑ��_A��9���̊�ƂȂ錎���ϋC����23���Ƃ��܂��B�ϑ��_A�̎��ۂ�9���̕��ϋC����22���������Ƃ���ƁA�ϑ��_A��9���̌����ϋC�����́|1���Ƃ������ƂɂȂ�܂��B�܂��A�ʂ̊ϑ��_B��9���̊�ƂȂ錎���ϋC����15���Ƃ��܂��B�ϑ��_B�̎��ۂ�9���̕��ϋC����17���������Ƃ���ƁA�ϑ��_B��9���̌����ϋC�����́{2���Ƃ������ƂɂȂ�܂��B���̂Ƃ��A9���͊ϑ��_A�͊�����������NJϑ��_B�͒g���������Ƃ����܂��B

�@�܂��A�ϑ��_A��10���̊�ƂȂ錎���ϋC����18���Ƃ��܂��B�ϑ��_A�̎��ۂ�10���̕��ϋC����19���������Ƃ���ƁA�ϑ��_A��10���̌����ϋC�����́{1���Ƃ������ƂɂȂ�܂��B�ϑ��_A��9���͊�����������10���͒g���������Ƃ������Ƃ��o���܂��B

�@���̂悤�ȋC������p���邱�ƂŁA�G�߂�ϑ��_�̏ꏊ�̈Ⴂ�ɂ������Ȃ��A��ƂȂ�C���ɔ�ׂĂǂ̈ʏ��������̂����������̂��𐔒l�����Ĕ�r���邱�Ƃ��o���܂��B�C���������n��ɂ����Ē��ׂ邱�ƂŋC���̕ϓ��X�����������Ƃ��o���܂��B

�@�ËC���̕����ł́A����ꏊ�ō̎悵��������N�����肵�Ȃ��番�͂��s�����Ƃł����N�ɑ��đ��ΓI�ɉ��x���㏸�����̂��ቺ�����̂��f���܂��B�C���ڌv������킯�ł͂���܂���A���x�Ǝ����Ɋ܂܂��C������肷�邽�߂̑Ώە����̊ܗL���̊W�Ȃǂ���A�ԐړI�ɉ��x�ω��𐄒肷�邵���������߁A�덷��r�����邱�Ƃ͏o���܂���B

�@�������̎悵���ꏊ�̊��I�ȓ�����������邽�߁A�قȂ�ꏊ�A�قȂ��@�ōČ����ꂽ�C�����̐�Βl�ڔ�r���邱�ƁA�قȂ鎎������̐���l���I�Ɍq���ɂ͖�肪����ł��傤�B

�ɒ|��ڂ��z�b�P�[�X�e�B�b�N�Ȑ�

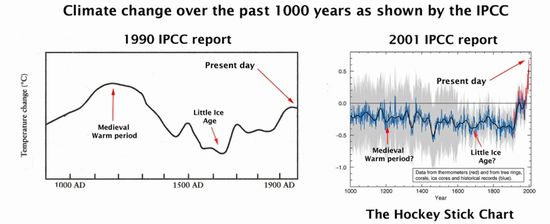

�@Mann���̃z�b�P�[�X�e�B�b�N�Ȑ����������̕��������̂ł͂Ȃ��ł��傤���H�n���̕��ϋC����20���I�ɋ}�㏸���Ă���؋��Ƃ���2001�N��IPCC�Ɍf�ڂ��ꂽ�}�ł��B

�@1990�N��IPCC�Ɍf�ڂ��ꂽ�ËC�������}�Ƃ͎��Ă������Ȃ����̂ł����B���V���̋C���ϓ��C�x���g�Ƃ��ďd�v��1000�N�قǑO�̒������g���iMedieval

Warm period�j��A���V���ōł�����ł�����14���I������19���I���܂Ōp���������X���iLittle Ice

Age�j��Mann���̋C�������}�ł͌����ɏ�����Ă��܂��܂����B

�@����Mann���ɂ��C�������}�́A����̎����ɑ��镪�͂��瓾�����̂ł͂Ȃ��A�����̐��X�̋C�������}�v�I�ɏ������ċ��߂����̂ł��BMann���̋C�������}�́A����܂ł̊��V���̋C�������}�Ƃ��܂�ɂ���������Ă��邽�߂ɁA���ӓI�ȃf�[�^�̑I�ʂ��₁A���v�����̃~�X�Ȃǂ���荹������Ă��܂��i�ڂ����́A���l����̈ɓ����I���Ⓦ��̓n�Ӑ����̘_�l���Q�Ƃ��Ă��������B�j�B

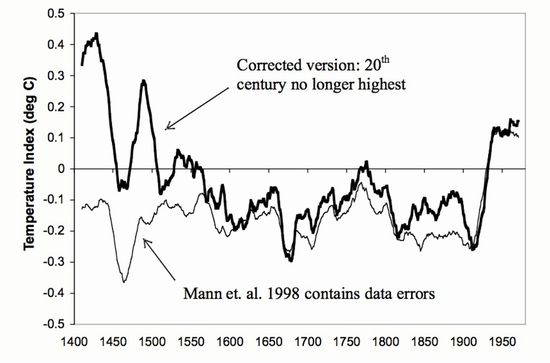

�@�����ŁAMann���̎g�p���������̋C�������}���g���Đ��������v���������ꍇ�̋C�������}�����Ɏ����܂��B

�@����ɂ��ƁAMann���̃z�b�P�[�X�e�B�b�N�Ȑ��ł͏����Ă����������g���Ə��X���̋C���������Ăɕ�����܂��B

�@Mann���̃z�b�P�[�X�e�B�b�N�Ȑ��́A�Ӑ}�I�Ȃ������v�I�ȃ~�X���ɂ���č��ꂽ���̂ł���A�_�O�ł����A���Ƃ��܂Ƃ��ȓ��v�����������Ƃ��Ă��A�����̋C�������}���݂̌݊����̖��A�ϓ����̐�ΓI�ȃX�P�[���Ȃǂɂ��ċ^�₪�c��܂��B

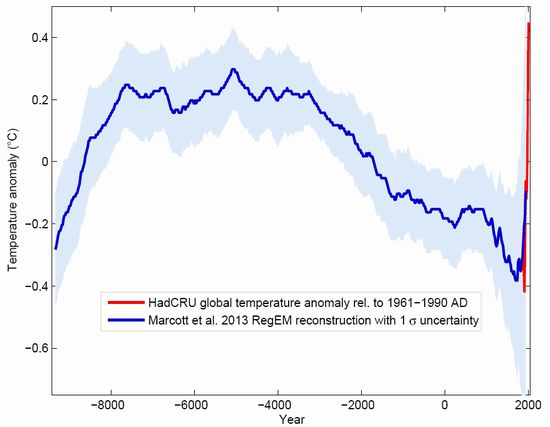

�@�Ⴆ�Ώ�}�Ɏ���Marcott���̊��V���̋C�������}�������̕����̋C�������}�ɑ��Ē��a���ς����Ȃǂ��č쐬���ꂽ���̂ł����A�q�v�V�T�[�}�����̍ō��C���Ə��X���̍Œ�C���̍���0.7�����x�ł��B

�@���V���̃q�v�V�T�[�}�����Ə��X���̋C������2-3�����x���邢�͂���ȏ�Ƃ��Ă���C�������}�͏��Ȃ�����܂���B�܂��A�O���[�������h�̃{�A�z�[���̎����l�ł�3�����x�ł��B

�@���̂悤�ɋC�������}���݂ɂ͋C�����̐�Βl�ɂ͑傫�Ȃ�������邽�߁A�P���ɕ��Ϗ������{���ĕ��������ĉ��x�ω��̐�Βl�����߂邱�Ƃɂ͋^�₪�c��܂��B

�@�X�ɁAIPCC2001�N�̃z�b�P�[�X�e�B�b�N�Ȑ����}�̂悤�ɁA����������A�C���ϓ��̐U�����������Ȃ��Ă��铝�v�������ꂽ�ߋ��̋C�������Ȑ��ɁA�Ԃ̎����Ŏ������ߔN�̐l�דI�Ȋ��̉e���������Ă���C���ϑ��l����̐}�ɋL�����邱�Ƃ́A�S���َ��̃f�[�^���Ȃ����킹�����̂ł���A�n���S�̂̋C���ϓ��̌X���������f�[�^�Ƃ��Ă̐M�ߐ��͒������Ⴂ�ƌ��킴��܂���B

�@�\���m�������ɏ�}������A���݂͊��V���ōł������Ȃ̂��Ɠǂ߂܂��B�������A���j�I�ȋL�^����1000�N�قǑO�̒������g���ł̓o�C�L���O���O���[�������h�ɓ��A���Ĕ_�k�i�q�{�H�j���Ă������ƁA�q�v�V�T�[�}�����͂��̒������g�������y���ɍ����ł������ƍl�����鎖������A���݂��q�v�V�T�[�}�������������ł���Ƃ͓���l�����܂���B

�@���݂��܂߂��C���̕ϓ��X����\���̂ł���A�o�������l�דI�ȉe���̏��Ȃ��n�_�̋C���ϓ���p����A�ËC���̕����ɗp���������╪�͕��@��p���Č��݂̋C���𐄌v����ȂǁA�ËC�������ɂ��C�����Ǝ��I�ɋ߂��f�[�^���g�p���ׂ��ł��傤�B

�@�Ⴆ�A�l�דI�ȉe���̏��Ȃ��f�[�^�Ƃ��āA��ɂ̃A�C�X�R�A�̕��͂ɂ��C�������Ȑ��ɓ�ɂ̋C���ϑ��l��ڑ�����̂ł���A��r�I�M�����͍����ƍl�����܂��B���}�ɁAEPICA��Vostok��2�ӏ��̕X���A�C�X�R�A���͂ɂ��d���f�iD��2H�j�̓��ʑ̔䗦�̕��͒l�������Ă����܂��B��D�͋C���̎w�W�ł��B

�@���ɁA��ɂ̏��a��n��South Pole��n�̋C���ϑ��l���Љ�Ă����܂��B

��ɂł�20���I�̌㔼�͋C���͒ቺ�X���ɂ���A���Ȃ��Ƃ��}���ȋC���㏸�Ƃ����X����ǂݎ�邱�Ƃ͏o���܂���B

No.1046 (2015/10/21)�A���@�čl�E�n�����g���_�@����5

�X�͊��̋C���̕ϓ��@�\/���z�̊������C������߂�

�n�\�ʊ��ɋ��������G�l���M�[

�@�������̐������Ă���n�\�ʕt�߂̊������߂���̗v�f�́A�ǂꂾ���̔M�G�l���M�[����������Ă���̂��H�Ƃ������ł��B���ɐG��܂������A�n�\�ʂɋ�������鎞�Ԃ�����̔M�G�l���M�[�̑傫�����C�������߂܂��B

�@���݂͕X�͊��ł��B�܂�A�㕔�}���g������n�\�ʊ��ɋ��������M�G�l���M�[�͏������Ƃ������Ƃł��B�ł͋�̓I�ɂǂ̒��x�̃G�l���M�[����������Ă���̂��m�F���Ă������Ƃɂ��܂��BWikipedia�ɂ��܂��ƁA�n�M�̑��ʂ͖�35TW�i�e���E���b�g�j��35�~1012W�ł��B�n���̕\�ʐς͔��a��6371km�Ƃ����510064471km2�ł��B�n�\�ʒP�ʖʐς�����̎d�����́A

35�~1012W��(510064471�~106)m2=0.068W/m2

�ł��B����ɑ��āA���z����̃G�l���M�[�́A�n���̈ʒu�ő��z���ɐ����Ȗʂɂ��āA��1366W/m2���x�ł��B�n���\�ʂ�������ϓ��Ɏ�Ƃ��ĕ��ϓI�Ȏd�����́A

1366W/m2��4��341.5W/m2

���x�ł��B

�@�ȏォ�番����悤�ɁA�X�͊��̋C���́A��ɑ��z���狟������Ă���G�l���M�[�ɂ���Č��܂邱�ƂɂȂ�܂��B

���V���̑��z�����ƋC���ϓ�

�@�ł́A��̓I�ɑ��z�����ƒn���̋C�����ǂ̂悤�Ɋ֘A���Ă���̂����A�ËC��̌�������Љ�邱�Ƃɂ��܂��B

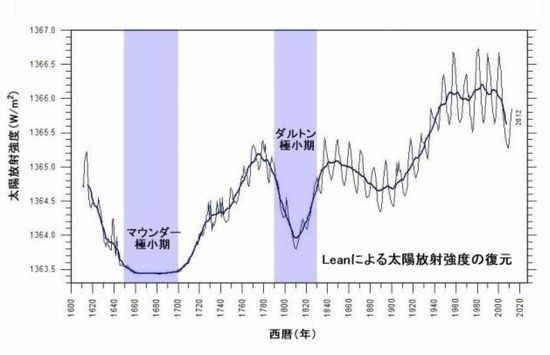

�@���z�̕��ˋ��x�͈��ł͂Ȃ��₦���ϓ����Ă��܂��B���z�̊����͑��z���_���⍕�_���̑����̎����Ɩ��ڂɊ֘A���Ă��܂��B���Ɏ����}�́A���z�̍��_���̋L�^����A�ߋ��̑��z���ˋ��x�̕ϓ��𐄒肵�����̂ł��B

�}�Ɏ����}�E���_�[�ɏ����ƃ_���g���ɏ����́A���z�̍��_�����ُ�ɏ��Ȃ��Ȃ��������ł���A���z�������s�����ł����������ł��B���̎����͏��X���̎����Ɋ܂܂�Ă��܂��B

�@���̎����̌ËC���Ȑ������Ɏ����Ă����܂��B

�@��14C�͎��ʐ�14�̒Y�f�̓��ʑ̂ł��B��14C�������Ƃ��͋C���̒Ⴂ�����A���Ȃ��Ƃ��͋C�������������ɑΉ����܂��B

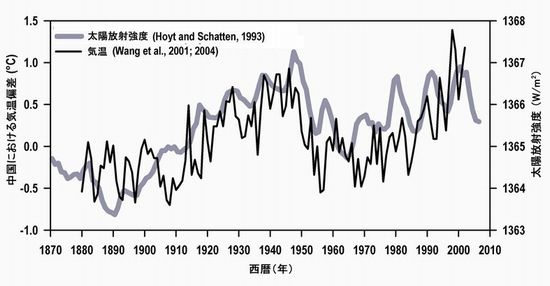

�@�ŋ߂̑��z���ˋ��x�ƋC���̊W�͂ǂ��Ȃ��Ă���̂����Љ�Ă����܂��B

�@���z�����Ƒ��z���_���̕ϓ������ɂ��������֊W������܂��B�������Z�����ɂ͑��z�����͊����ŁA�������ɂ͕s�����ɂȂ�܂��B���̓_�ɒ��ڂ����ϑ����ʂ����Ɏ����܂��B

�@���z�̍��_�����́A���̔N�ւɊ܂܂�Ă���Y�f���ʑ�14C�̗ʂ𑪒肷�邱�ƂŐ��m�ɐ��肷�邱�Ƃ��o���܂��B���v���̕��͌��ʂ����Ɏ����܂��B

�@�ŋ�100�N�Ԓ��x�̍��_������11�N�O��̎����Ő��ڂ��Ă��܂��B�������g���ł�9�N���x�̎����ŕϓ����Ă������Ƃ���A���݂��������ł��������Ƃ�������܂��B

�@��}�͑��z���_���̊ϑ��f�[�^�ł��B����2000�N�܂ł͍��_������10�N���x�ƒZ����Ԃł���A���z�����͊����ł������A2000�N�ȍ~�͋ɒ[�ɍ��_�����������Ȃ�A���_�������ɏ��Ȃ��s����ɂȂ�܂����B����������ƍ��_�ɏ����ɓ���̂ł͂Ȃ����A���≻���i�s����̂ł͂Ȃ����ƐS�z����Ă��܂��B

�Y�Ɗv������20���I�܂ł̋C���ϓ�

�@�Y�Ɗv�����{�i�����Đ����ōL���H�Ɛ��Y���J�n���ꂽ�̂�19���I�������ƍl�����܂��B���傤�ǂ��̍��A14���I�����瑱���Ă������V���̒��ōł�����Ȏ��������X�����I����}���܂����B���̌㑾�z�����͎���Ɋ����ɂȂ�A�n���̋C���͎���ɏ㏸���܂����B

�@�܂�A�Y�Ɗv���ォ��20���I���܂ő������C���̏㏸�X���Ƃ́A���z�������ɂ߂ĕs�����ł�����������E���Ď���ɑ��z����������ߒ��ɑΉ������C���̏㏸�������̂ł��B���̏㏸�̌X���́A����܂Ō��Ă����悤�ɁA�ߋ��̒n����ŋN�����C���ϓ��ɔ�r���ē��قȂ��̂ł͂Ȃ��A���z�����ƋC���Ƃ̊W����E����悤�Ȃ��̂ł͂���܂���B

No.1045 (2015/10/19)�A���@�čl�E�n�����g���_�@����4

�n���̋C���ϓ��̋L�^3/���V���̋C��ϓ��̋L�^

���݂͏��X������̋C����

�@���V���Ƃ́A�n���̒n���N���\�����݂��܂ލł��V��������̌ď̂ł��B��1���N�قǑO�ɍŌ�̕X�����I����ĊԕX���ɓ���܂����B����1���N�قǑ����Ă���X�͊��̒��Ŕ�r�I�g�����ԕX�������V���ƍl����悢�ł��傤�B���݂ɑ����X�͊��̒��̊ԕX�������V���̋C���̕ϓ��X�������Ă������Ƃɂ��܂��B

�@��10000�N�O�ɍŏI�X�����I���A���̌�}���ɋC�����㏸���܂����B���̌��U���≻�����悤�ł����A���̌�6000�N�O����𒆐S�ɋC���̋ɑ��������܂��B��������V�����g���A�q�v�V�T�[�}�����A���邢�͋C��œK���ȂǂƌĂ�ł��܂��B

�@���̎����͌Ñ��4�啶�����������Ō��ꂽ�����ł��B���g�ȋC��͔_�k�����B�������ƍl�����܂��B���{�ł��ꕶ�����̍Ő������}���܂��B

�@���̌�܂����≻������ɁA�I��2�C3���I����ɂ̓��[�}�鍑���ɉh�����g��������������܂����B���̌�̊��≻�ɂ���ă��[�}�鍑�͖ŖS���܂��B

�@1000�N�قǑO�ɂ͒������g��������A�q�C�p�ɒ������k���̃��@�C�L���O�����܂����B���g�ȋC��Ɍb�܂�A�k�̓O���[�������h�ւ̓��A�A���͖k�đ嗤�A��͒n���C��~�܂ōq�H��L���A���ɊC���s�ׂ��s�����Ƃ��������悤�ł����A����Ɍ��Ղ��s���܂����B���̎���A�C�M���X�ł����C��������ɐ��Y���ꂽ�悤�ł��B���{�ł͕�������A���g�Ŕ_�Ɛ��Y�������ŕ����Ȏ���ł���A������࣏n�����}���܂����B

�@���̌�S���E�I�Ɋ��≻���i�݁A���V���ōł�����Ȏ����ł��������X���i14���I����-19���I���Ձj���}���܂��B�C�M���X�ł̓e���Y�삪���X���A���[���b�p�ł͋Q�[���p�����A�y�X�g���������܂����B���{�ł����̎����i�]�ˎ���j�ɂ͋Q�[���p�ɂɋN����܂����B

�@19���I���ɏ��X�����I���A���̌�20���I�܂ŋC�����㏸���܂����B

�@���̊��V���̋C���ϓ����O���[�������h�̓��y�̒��Ɋm�F���邱�Ƃ��o���܂��B���y�Ɍ@�����c�����{�A�E�z�[���̉��x���v�����邱�ƂŊ��V���̋C���ϓ��������ɍČ�����Ă��܂��B

�@�@�O���[�������h�̃{�A�z�[���̊ϑ����ʂ�����ƁA���݁i�E�[�j�ɔ�r���ăq�v�V�T�[�}������3�����x�A�������g���ł�2�����x�����ł��������Ƃ�������܂��B

No.1044 (2015/10/18)�A���@�čl�E�n�����g���_�@����3

�n���̋C���ϓ��̋L�^2/���݂͕X�͊��̐^������

4000���N�O���猻�݂܂ő����Ă���X�͊�

�@�O��̌㔼�Ɍő̒n���̐i���E�ϓ��ƒn���̕\�ʊ��̉��x�̊�{�I�ȊW���Љ�܂����B���ݐ��肳��Ă���C���ϓ��̊T�������̐}�Ɏ����܂��B

�@�}�̋C���Ȑ������F�͈̔͂ɂ���Ƃ��́A�C�����Ⴍ�Ɋ��⍂�ܓx�n��ɕX�͂����B���Ă��鎞�����X�͊��ł��邱�Ƃ������Ă��܂��B���������ƌ��݁i�E�[�j�͒n���j�I�Ɍ���Ɗ���ȕX�͊��ɂ��邱�Ƃ�������܂��B��ɑ嗤�ɂ͌�����1000m�ɋy�ԕX��������A�k�����ł��k�ɊC�̊C�X�⍂�ܓx�n���ɂ͕X�͂�����܂��B

�@���l�̐}��������Љ�Ă����܂��B

�@���݂̕X�͊��́A4000���N�قǑO�����ɂŋɊ����������n�߂����ƂŎn�܂�A300���N�قǑO����͖k�����ł��X�������B���n�߁A����Ɋ��≻���i��ł��܂��B

�@100���N�قǑO����͋C���̕ϓ������傫���Ȃ�A�T��10���N���x�̎����Ŋ���ȕX���Ɣ�r�I�g�����ԕX�����J��Ԃ���Ă��܂��i�~�����R�r�b�`�E�T�C�N���j�B

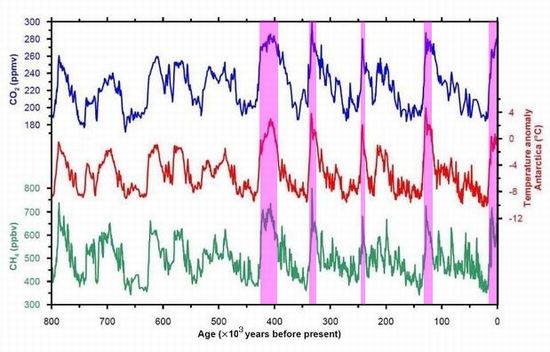

�@���Ɏ����}�́A��ɂ̃A�C�X�R�A�̐������͂��瓾��ꂽ�ŋ�80���N�Ԃ̑�C����CO2�i��_���Y�f�j�Z�x�A�C�����ACH4�i���^���j�Z�x�̕ϓ��������Ă��܂��B

�@���݁i�E�[�j�́A1���N�قǑO�ɍŏI�̕X�����I���A�X�͊��̒��ł͍K���ɔ�r�I�g�����ԕX���ɂ���܂��B

�S�ʓI�ȌX���Ƃ��āA�X�͊����p�����C���͒ቺ����

�@�ł́A����̒n���̋C��͂ǂ̂悤�ȕω�������̂ł��傤���H�}���g���I�[�o�[�^�[�����N����Ȃ�������A�㕔�}���g���̉��x���㏸���邱�Ƃ͂Ȃ�����ɒႭ�Ȃ�ƍl�����܂��B�܂�A���݂̕X�͊��͂��Ȃ蒷���ԑ����A�S�ʓI�ȌX���Ƃ��Ď���Ɋ����Ȃ�ƍl�����܂��B

�@�}���g���I�[�o�[�^�[�����N����\��������̂́A���݂̃A�W�A�嗤�𒆐S�Ƃ��鎟�̒��嗤�g�A���C�V�A�h��������J�n���鎞�ł����A�����2.5���N�قǐ�ɂȂ�Ɛ��肳��Ă��܂��B

���邢�͂���ȑO�ɕ����I�ȃ}���g���I�[�o�[�^�[�����N���邩������܂��A���̂Ƃ���\���ł��܂���B

�@�}���g���I�[�o�[�^�[�����N����ƋC���̋}�㏸�A����ȉΐ��������N���邱�ƂɂȂ�A�n���̕\�ʊ��͌��ς��܂��B�ߋ��̒n���̗��j�ɂ����āA�}���g���I�[�o�[�^�[���ɂ���āA������̑�ʐ�łƐV���Ȏ�ւ̓���ւ����N�����Ă��܂��B

�@���邢�́A�㕔�}���g���ɋz�������C���̌����A�㕔�}���g���̗������̒ቺ�ɂ���ă}���g���I�[�o�[�^�[�����N���炸�A7���N�قǑO�̃X�^�[�e�B�A�����}���m�A�X���̂悤�ɒn���\�ʑS�̂��X�͂ŕ����Ă��܂��i�X�m�[�{�[���E�A�[�X�j�A�����킪��ł��邱�ƂɂȂ邩������܂��A��������̂Ƃ���\���ł��܂���B

No.1043 (2015/10/16)�A���@�čl�E�n�����g���_�@����2

�n���̋C���ϓ��̋L�^1/�n���͊��≻�Ɍ������Ă���

�@���ݍL���M�����Ă���u�l�דI��CO2�̕��o�ɂ��t���I�ȑ�C�̉������ʂɂ���ċC�����㏸���āA���Ԍn�ɒv���I�Ȉ��e�����y�ڂ��v�Ƃ����������A�}�X�R�~�p��Ƃ��āg�n�����g���h�ƕ\�����Ă��܂����A����͍����������̂ŁA���̘A�ڂł́wCO2���g�������x�ƌĂԂ��Ƃɂ��܂��B

�@CO2���g�������ł́A�u���̂܂ܑ�����Ȃ���A�n�����͂��Čo���������Ƃ̂Ȃ����x�㏸�ɂ���āA���Ԍn�ɒv���I�Ȉ��e�����y�ڂ��v�Ƌ������Ă��܂��B���̎咣�ɑ��闝�_�I�ȕ]���͂������������������Ă���s�����ƂƂ��āA����́A46���N�̒n�����̉��x�ω��ɂ��ďЉ�邱�Ƃɂ��܂��B

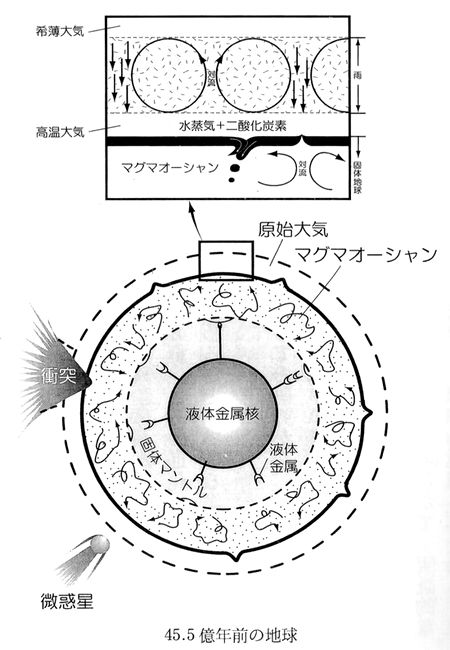

���n�n���̒a�����猴�n�C�m�̒a��

�@�n���͂��悻46���N�O�ɏo�����Ƃ���Ă��܂��B�n���́A���z�n�̎启�ł��鑾�z�̎���ɉQ�����Ă����o��X�̔����ȗ��q������Ɉ����������A���̂��Ȃ��玟��ɑ傫�ȉ�ƂȂ�A���̊����ɏՓ˂��J��Ԃ��Ęf���T�C�Y�ɂ܂Ő����������̂ł��B�җ�ȃX�s�[�h�ňړ����Ă������̉^���G�l���M�[�͏Փ˂ɂ���ĔM�G�l���M�[�ɓ]�����܂����B���̌��ʁA���n�n���͑S�̂��h���h���ɗn������ԂɂȂ�܂����B������}�O�}�I�[�V�����ƌ����܂��B

�o�T/�����ƒn���̗��j�@�ێR�Γ��E���s�Y�@���@��g�V��

�@�}�O�}�I�[�V�����ƂȂ����n���ł́A�d�͂ɂ���č\���̕������N���܂����B�}�O�}�I�[�V�������\�����镨���̓��A�d�����S�����n�n���̒��S�����ɒ��݁A�n���̔��a�̔������x�̑傫���̊j���ł��܂����B���̊O���ɔ�r�I�y����Αw���}���g���ɂȂ�܂����B�X�ɁA�������̕������}�O�}�I�[�V�������番�����邱�ƂŁA�����C�Ɠ�_���Y�f�𒆐S�Ƃ��鐔100�C���Ƃ����r�������������̌��n�n����C���o���܂����B�}�O�}�I�[�V���������n�n���̕\�ʉ��x��1000����y���ɒ����鍂���ł����B

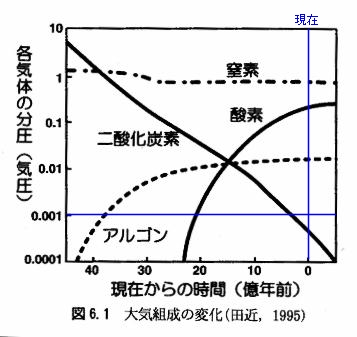

���j���n�n����C�̐����C�̕���

���݂̊C�����ʂ�13.8��km3���x�ł��B�C�m���ł��Ă��猻�݂܂łɊC���ʂ�10�����x���㕔�}���g���ɋz�����ꂽ�Ƃ���ƁA�n�����a�����������̌��q�n����C�Ɋ܂܂�Ă������̗ʂ͊T��13.8��0.90�~1017��1.5333�~1018m3���x�ł��B�n���̕\�ʐς�5.1�~1014m2���x�ł��B���������āA���n��C�Ɋ܂܂�Ă��������C�̕�����

1.5333�~1018m��5.1�~1014m2��3006m��300�C��

�@���n�n���͌��n��C�̌������Η��^������Ēn�������̔M���F����Ԃɕ��o�������܂����B�}���g���̕\�ʕt�߂̌y���������ʼn����n�߁A�n�k���ł��܂����B���n�n����C�̒��ŁA�����C�͑�C��w�ŔM����o���邱�Ƃŗ�p����A�X�̗��␅�H�ƂȂ��Ēn�\�ʂɌ������ė������܂������A�r���ōĂѐ����C�ƂȂ��C�����㏸���܂����B43���N�قǑO�Ƀ}���g�����S�Čʼn������ƍl�����Ă��܂��B

�@�����N�Ԃ��o�߂�����A�n���̕\�ʉ��x��������A���ɐ��H���Ăѐ����C�ƂȂ鋫�E�ʂ��n�\�ʂɂ܂œ��B���܂����B�����āA���悻40���N�قǑO�ɑ�K�͂Ȍ��n�C�m���o���܂����B���̉ߒ��ŁA���n��C���̎�v�����ł�������100�C�����̐����C�����ƂȂ��Ď�菜����A�����ɉJ���ɗn������_���Y�f�����n��C�����菜����邱�ƂŁA��C�͋}���ɔ��������ɂȂ�܂����B

�o�T/�����ƒn���̗��j�@�ێR�Γ��E���s�Y�@���@��g�V��

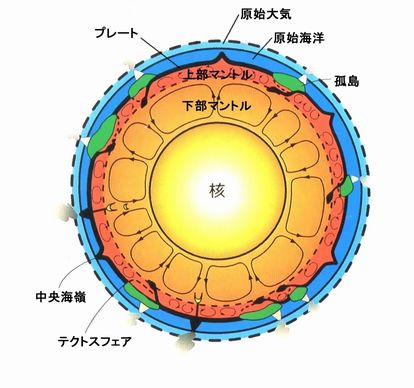

�@���̂悤�ɂ��āA���S����j���}���g�����v���[�g�E�n�k���C����C�Ƃ������݂Ɠ����K�w�\�������n�����o�������̂ł��B�嗤�͂��̌�̌ő̒n���̐i���̉ߒ��ŏo�����邱�ƂɂȂ�܂��B

�o�T/�����ƒn���̗��j�@�ێR�Γ��E���s�Y�@���@��g�V��

�ő̒n���̐i���ƋC���ω�

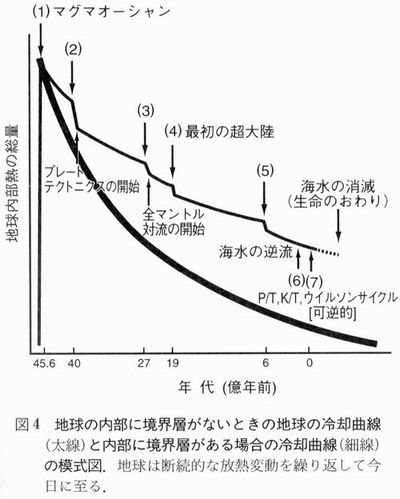

�@�n���͉��}�Ɏ����悤�ɁA���̒a���̎��Ɏ����Ă����G�l���M�[=�M���F����Ԃɕ��o���Ȃ���A����I�ɗ�p�𑱂��Ă��܂��B

�o�T/�v���[���e�N�g�j�N�X�ƑS�n���j��ǁ@�F����j�E�ێR�Γ��@�ҁ@��g

�@�������A�n���ɂ͊K�w�\�������݂��邽�߁A���M�͒P���ł͂Ȃ��A�}���ɕ��M���i�ގ����ƕ��M�̏���������������܂��B

�@�����Ȏ����ɂ́A�}���g���͏㕔�Ɖ�����2�̑w�ɕ�����đΗ����Ă��܂��B�㕔�}���g���͒n�\�ʂ�����M���邱�ƂŔM���������߂ɉ����}���g���ɔ�r���Ēቷ�ɂȂ�܂��B

�@�������ȏ����ɂȂ�ƁA�}���g���̑Η��p�^�[����2�w����1�w�ɕω����Ēቷ�̏㕔�}���g���ƍ����̉����}���g��������ւ��}���g���I�[�o�[�^�[�����N����܂��B���̎��A�㕔�}���g���̉��x���}�㏸���邽�ߒn�\�ʂ���̕��M���傫���Ȃ�܂��B

�@�ł͒n���\�ʂ̊����x���C���͂ǂ̂悤�ɕω�����̂ł��傤���H�C���͒n���̒P�ʎ��ԓ�����̕��M�ʂɔ�Ⴗ��ƍl�����܂��B���������āA��}�Ɏ����n���̓����M���}���Ɍ������鎞�����P�ʎ��ԓ�����̕��M�ʂ��傫�������ɋC���������Ȃ�ƍl�����܂��B�}���g���̑Η��p�^�[���̕ϓ��͒n���̕\�ʊ��ɂ��傫�ȉe����^���܂��B

�o�T/�v���[���e�N�g�j�N�X�ƑS�n���j��ǁ@�F����j�E�ێR�Γ��@�ҁ@��g

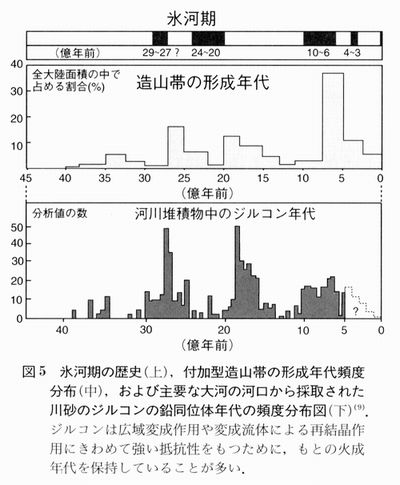

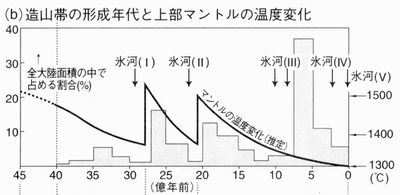

�@�}4��5���r����ƁA�����}���g���Ə㕔�}���g��������ւ��A�㕔�}���g���������ɂȂ��Ēn���̓����M���}���ɕ��o����鎞���ɂ́A�����ɑ��R�т̌`���ʂ��}���ɑ傫���Ȃ邱�Ƃ�������܂��B����ɂƂ��Ȃ��ĉΐ��������������Ȃ�܂��B

�o�T/�v���[���e�N�g�j�N�X�ƑS�n���j��ǁ@�F����j�E�ێR�Γ��@�ҁ@��g

�@�㕔�}���g���Ɖ����}���g���̓���ւ�肪�N����O�́A�㕔�}���g�����ł��₽����Ԃł���A�n���̕\�ʊ��͕X�͊��ɂȂ邱�Ƃ�������܂��B

�@����

No.1042 (2015/10/15)�V�ؒ��l���ɂ�鍑�������ŋ߂̏�

�t�@�V�X�g���{���������ɉ��S���閯��}�ƈېV�̓}�A���O��̉���

�@�V�ؒ��l���̃��[���}�K�W������ŋ߂̍��������d��ȓ������Љ�Ă����܂��B

�V�ؒ��l�̃��[���}�K�W���Q�O�P�T�N�P�O���P�Q����W�R�V��

=============================================================

�@�v�����\�Z���ʋ�����Ɋւ�����Č�����ڂ𗣂���

=============================================================

���͒m��Ȃ������̂����A���Ă̊O���E�h�q���ǂ����̂V������v�����\�Z�Ɋւ���V���ȓ��ʋ���Â���̌��ɏ��o�����Ƃ����̂��B

�Ȃ��Ȃ�Q�O�P�P�N�Ɍ����s����̊��������N�i�Q�O�P�U�N�j�R�����ɐ�邩�炾�B

������Q�O�P�U�N�x�\�Z�Ă�Ґ����鍡�N�̂P�Q�����܂łɁA����T�N�Ԃ̎v�����\�Z�̐����ɂ��Ăǂ����Ă����_���o���K�v������̂��B

���̎������傤�P�O���P�Q���̓��o�V���̋L���������Ă��ꂽ�B

�����������̂́A���̓��Č��ɂ�����đo���̗���̑傫�ȊJ���ł���B

���Ȃ킿���{���͌��s�����i�P�T�N�x�łP�W�X�X���~�j���猸�z���邱�Ƃ��Ă������A�č��͂R�������z�v�����Ă���Ƃ����B

�Ƃ�ł��Ȃ��b���B

�������A�����ƂƂ�ł��Ȃ��̂́A���z���咣��������Ȃɑ��A�O���E�h�q���Ȃ��A���ċ��͊W�ɐ����������˂Ȃ��Ƃ��Ĕ����Ă���Ə�����Ă���Ƃ��낾�B

�Ƃ�ł��Ȃ��O���E�h�q���Ȃ̑Εď]���Ԃ肾�B

���̂܂܂ł͕č��͌��z��F�߂Ȃ����낤�B

�č��̍����������Ȃ����炾�B

�����ĊO���E�h�q�����̌����Ȃ�ɂȂ��Ă�����{�́A�Ō�͊O���E�h�q�����̎咣�ɏ]�����ɂȂ�B

�����Ԏ��ɒ��ʂ��Ă���͓̂��{���������B

���������{�͓��{�����̋]���������ē���������D�悷��̂ł���B

���̌��ʁA���z����ׂ��v�����\�Z�����z�����Ƃ���A����قǖ{���]�|�Ȏ��͂Ȃ��B

��X�́A����T�N�Ԃ̎v�����\�Z�����߂�u�v�����\�Z���ʋ���v�̌��̍s������ڂ�b���Ă͂����Ȃ��B

���f�B�A�͂��̌����ڂ������č����ɒm�点��ׂ��ł���i���j

�@�V�ؒ��l�̃��[���}�K�W���Q�O�P�T�N�P�O���P�T����W�S�S��

=============================================================

�@�œ|���{�̔M�C�����ׂĂԂ�������}�͏�������݂̂� �@

=============================================================

����قǐ���オ�����u�A�x�����������Ȃ��v�̔M�C���}���ɂ��ڂ�ł��܂������Ƃ����B

���̂��ׂĂ̐ӔC�͉��c�E�}��̖���}�ɂ���B

���Y�}�������̕��䂩��~������ŌĂт����������A�������̃o�`�ɂȂ������ɁA�傫���A�����Ȃ������̂��B

�Ȃɂ��u����ێ�{�����v

���{������|���̂ɕێ���v�V���Ȃ��B

����̂͗�����`�ے�̖\��������ȏ㋖���Ȃ��Ƃ������_�̋��т��A�����ɐ��������Ƃ��낤���B

�s�o�o�Վ�������Ȃ��{�C�ɂȂ��ĊJ�����Ƃ��Ȃ��B

�Ȃɂ����@�T�R�����B

�O�@���Q�@�̂ǂ��炩�̂S���P�ȏ�̋c���̗v��������ΗՎ�����̏��W�����肵�Ȃ���Ȃ�Ȃ������āB

����Ȗ@���_���A�@�̎x�z�����R�Ɣے肷����{�����Ɏ����o���Ēʗp����Ǝv���Ă���̂��B

�Վ�����̏��W�́A�����܂ł������̗͂ŏ����Ƃ�˂����Ȃ��B

�����̗͂ŁA���{������Ɉ�������o���C�����Ȃ���A���{�ɂ͏��ĂȂ��B

������ǔ��V���Ɍ����������̂��B

�u����}���ɂ́A���{���Վ�����̏��W�ɍŌ�܂ʼn����Ȃ��������z���A�w���@��厖�ɂ��Ȃ����{���Ɛ��_�ɑi���邱�Ƃ��ł���A����ŏ\���x�Ƃ���A������߃��[�h���Y���Ă���v�i�P�O���P�S���ǔ��j�ƁB

�ɂ߂��͖���}�ƈېV�̉�Ƃ̘A�g���c���B

���}���A�g���c��Ōf������v�U���ڂ̒��ɂ͌��@�i��̌��t�͂ǂ��ɂ���������Ȃ��Ƃ����B

���@�i����ŗD��ɂ��Ȃ��łǂ����đœ|���{�����ׂ�Ƃ����̂��B �@���̂悤�Ȗ���}���A��}���}�Ƃ��đœ|���{�̖�}�c���̐擪�ɗ��Ƃ����B

��k�ł͂Ȃ��̂��B

�����܂ōs���l�܂��Ă�����{�����̉������菕�����Ă���͖̂���}���B

�œ|���{�̔M�C�����ׂĂԂ�������}�́A����ǂ��������ĂȂ��Ȃ邵�����̑��݈Ӌ`�͂Ȃ��i���j

�V�ؒ��l�̃��[���}�K�W���Q�O�P�T�N�P�O���P�T����W�S�T��

=============================================================

�@�Ӗ�Èڐ݂͕ČR�ĕ҂̂��߂��Ɩ{�������������č����{

=============================================================

���ɉ������ꌧ�m�����Ӗ�Ö��ߗ��ď��F�̎�������錾�����B

�z�肳��Ă������Ƃ͂����A��͂肱�̐錾�͏Ռ��I���B

���{�����Ɖ����m���̉���̑Η��͌���I�Ȃ��̂ɂȂ����킯���B

���ꂩ��́A���{�����Ƃ���ɉ��S������胁�f�B�A�ɂ�鋭��ȉ����ׂ��̐��_�H�삪�s���邾�낤�B

����A�������łɎn�܂��Ă���B

����͕Ӗ�Ô��̐�����ł͂Ȃ��B

�����܂œ��{���{�Ɛ��ʏՓ˂��A�s���ȗ���ɒǂ������̂͐S�z���B

���������������ꌧ���̒�����o�n�߂��B

���ꂩ��ǂ�ǂ�Ƃ��̂悤�ȕ��ڗ��悤�ɂȂ�B

�����m���͂���ɕ����Ă͂����Ȃ��B

��X�͈��{�����̏��H����������A�����m���ɉ���ˌ������Ȃ�������Ȃ��B

����Ȓ��ŁA�č����{���������Ȃ������������B

���Ȃ킿�A�č����{�͉����m���̏��F�������ɔ��̗����\�������Ƃ������̂��i�P�O���P�S���j�̃e���r�̒��ŁA�킪�����^�����t�����͕������B

�Ӗ�Èڐ݂͕ČR�ĕ҂ɂƂ��ĕs���ł���ƌ������̂��B

��u�Ɏ��ɂ����j���[�X�������̂ŁA�ǂ��̋ǂ̃e���r�ł��������A�N���A�ǂ̂悤�ȕ\���ł������������́A���m�ȋL���͂Ȃ����A�ԈႢ�Ȃ�����������ƕ�ꂽ�B

������m�F���悤�ƍ����i�P�O���P�T��)�̒���������ׂ����A�ǂ����Ă��Ȃ��B

�킸�������V����������i�̏����ȋL���Ŏ��̂悤�ɕĂ����������B

���Ȃ킿�A�č����Ȃ̃g�i�[�����͂P�R���̋L�҉�ŁA�L�Ғc�������āA�u�Ӗ�Âւ̑�֎{���݂́A���Ă̒��N�̎��g�݂̈Ӌ`���鐬�ʂ��B���Đ��{�͈��������Ӗ�Èړ]�Ɏ��g��ł����v�ƁB

�ꌾ���ČR�ĕ҂ׂ̈Ƃ������t�͂Ȃ��B

�������A�e���r�̕ł͊m���ɕČR�ĕ҂̂��߂ɕK�v���ƁA������ƕ������B

����͕č��h���Ȃ̕��̌��t�������̂��낤���B

�����ǎ҂̒��Ɏ������ɂ�����T�����Ă���������ꂽ��A�����Ăق����B

���ꂪ�����Ȃ�A�����m���ɑ��鋭�͂ȉ���ˌ��ɂȂ邩�炾�B

�Ӗ�Èڐ݂́A�������{�̈��S�̂��߂ł͂Ȃ��B

�ČR�ĕ҂̂��߂Ɍ��݂����̂��B

�����č����g���{�����������点���Ƃ������Ƃ��B

����Ȉڐ݂��ǂ����ē��{�̋��z�ȕ��S�œ��{������Ȃ�������Ȃ��̂��B

�������{�������m��A����Ȃ炸�Ƃ��Ӗ�Èڐ݂͂Ƃ�ł��Ȃ��Ƃ������ƂɂȂ�i���j

�V�ؒ��l�̃��[���}�K�W���Q�O�P�T�N�P�O���P�T����W�S�U��

=============================================================

�@����c���^�܂łł������������{�������r�߂�ꂽ��}

=============================================================

�M�����Ȃ���������ŋN���Ă���B

��̈��ۖ@�ċ��s�̌��Ɋւ���c���^���A���{�����̎�łł����������Ă����Ƃ����̂��B

���Ȃ킿�A���̍���̍Ō�̏�ʂł́A�{���̒��ŋ��s�̌���錾����c���̐��͂Ȃ������B

�Ƃ��낪����c���^�ł́A�̌���錾���鍃�r�ψ����̔������u����s�\�v�Ƃ�����ŁA�u�����ׂ����̂ƌ��肵���v�ƕt�������Ă����Ƃ����̂��B

�l�����Ȃ������B

����A������ł͂Ȃ��B

���S�Ȃł����������B�s���Ȃ����������s��ꂽ�ƋL�^�����B

����c���^�͍���̐R�c��܂Ŏc���A�������̐����ؐl�ł���B

�����炱���A���̋L���^�͒����ɏ�����A����قŊԈ�������ق����Ă��A���̂܂܍Č������B

������Ȃ�ł�����͖��炩�Ȍ����ԈႢ���A�p���������ƁA����ɒ�������ꍇ�ł��A�^��}�̗����čs���Ȃ�������Ȃ������B

�����܂��삯�o���̎��A���{�ψ��ɊԈ�������ق������A���Ƃł��̒����ׂ̈ɐ��{�ψ��ƈꏏ�ɂȂ��ė^��}�̈ψ��ɓ��������ĉ������������B

�����Ƃ͂܂������W�̂Ȃ��P���ȃ~�X�ł��������������B

����Ȏ��ɂƂ��āA���͋̕������B

�P���~�X�ł͂Ȃ��B

���s�̌��Ƃ��������I�Η��̍����ɂ��������ł���B

�������L�^�ԈႢ�ł͂Ȃ��B

���S�Ȃ�Ӑ}�I�˂��ł���B

�ψ����̍̌��錾�����������ƂȂ�Ƌ��s�̌��������Ȃ������Ƃ������ƂɂȂ�B

����͑�ς��Ƃ������ƂɂȂ��āA��������Ȃ������L���^�ɏ����Ďc�����Ƃ����̂��B

���Ɉ��{�����́A���ۖ@�Ă̋��s�̌��������܂Ő��������悤�Ƃ����̂��B

����͉��\�ǂ���ł͂Ȃ��B

���������̒f�����ł͂Ȃ��̂��B

����ɂ��Ă���Ȃ��̂́A����Ȏ�����������}�̑̂��炭���B

��}�����݂Ȃ�A���{����������Ȃł��������͏o���Ȃ��������낤�B

�o���^���Ƃ̔������|�����炾�B

���{��������}�̍R�c���A�܂�ŋٔ����������B

���f�B�A���呛�������Ȃ��B

�����s�݁A����s�т��A�����ɋɂ܂��ł���i���j

�@�O����̏I�Ղɋ�O�̐���オ���������������`�E�����`�̕��������߂鍑�����_�ɑ��āA�w�������閯��}��ېV�̓}�ɂ͍ő��������҂ł��Ȃ��悤�ł��B���Ă̎Q�c�@�I���ɂ���ăt�@�V�X�g���{���������𐭎��I�ɒǂ��l�߂邱�Ƃ́A�ő���]�I�ȏł��B

No.1041 (2015/10/15)�A���@�čl�E�n�����g���_�@���̂P

�w�Z�̉Ȋw�����j��ߔN�̒n�����g���_

�@�����啪�����ʕ{�ߌ��u���Z�ɒʂ��Ă������ԁA�ی�҂Ƃ��Ċւ�������ɂ��Ă��̃R�[�i�[�ł��G��Ă��܂����i�ڍׂ́A�啪���̍��Z,PTA,����ψ���̏�������Q�Ƃ��Ă��������B�j�B

�@���������̎n�܂�́A���̒ʂ������Z�̎g�p���鋳�ȏ��╛���ނɎ��グ���Ă��������A���ɃI�]���z�[���A�n�����g���ƐV�G�l���M�[�Ɋւ���L�q�ɁA��Ȋw�I�����R�Ȋw����ł��闝�ȋ���̓��e��ϑ������Ƙ_���I�ɖ���������e�����邱�Ƃ�m��������ł����B���R�Ȋw�I�Ȏv�l���@���{�I�Ȏ��������炷�ׂ���������̍ŏI�i�K�ɂ����āA���R�Ȋw�I�ɐ����̂��Ȃ�������_���I�Ȑ������Ȃ��A���Ɛ���̗v���ɂ���Č�����m�������荞��ł����̂ł��B

�@���̌�A����HP�ł́A���Z�̗��ȋ���͈̔͂Ŋ����A���ɃI�]���z�[����C��ϓ��E���g���ɂ��āA���R�Ȋw�I�ɐ�����������邽�߂ɁA�w���Z���̊��u���x�Ƃ��Ă܂Ƃ߂܂����B

�@���āA�b�͕ς���āA11��30������12��11���Ƀp���ő�21�A�C��ϓ��g�g�ݏ�����c�i�b�n�o21�j���J����A2020�N�ȍ~�̒n�����g����̎����g�g�݁i�|�X�g���s�c�菑�j�ł̍��ӂ��߂����Ă��܂��B

�@����́A�ɂ߂Ď��R�Ȋw�I�ɐM�ߐ��̒Ⴂ�A����͂����茾���A�S�����R�Ȋw�I�Ɍ���Ă���u�Y�Ɗv���Ȍ�ɐl�דI�ɑ�C�ɔr�o���ꂽ��_���Y�f�ɂ��t���I�ȉ������ʂŋC�����㏸���āA�n�����ɋ�O�̒v���I�Ȉ��e�����y�ڂ��v�Ƃ����A�����ɔ�����r�����m�ȃt�B�N�V�����A�����̏�ɑg�ݏグ��ꂽ�ߔN�̉��g���_�Ɋ�Â��āA2020�N�Ȍ�̓�_���Y�f�r�o�ʂ̘g�g�݂��߂邱����ړI�ɊJ�Â������̂ł��B

�@����HP�̃X�^���X�́A���g���h�~�̂��߂ɐl�דI�ȓ�_���Y�f�r�o�ʂ����炷�ȂǂƂ��������ȍl��������肳�ꂽ���A�C��ϓ��g�g�ݏ�������ł������p���āA��ÂɊ������l����ׂ����ƌ������̂ł��B

�@�����炭�A���E���̑����̎��R�Ȋw�҂͐l�דI��_���Y�f�n�����g�����������ł��邱�Ƃ͏��m���Ă��܂��B���̓_�ɂ��Ă͓����H�Ƒ�w�̊ێR�Γ������́w�Ȋw�҂�9���́u�n�����g���vCO2�Ɛl���̓E�\���ƒm���Ă���x�i�АV���j�ɂ���ʂ�ł��B

�@�������A��i���̐�[�Z�p�ɂ���Đ��藧�Y�Ƃ́A�l�דI��_���Y�f�n�����g�������ɂ���āA�{���K�v�̂Ȃ����z���i��̔����邱�Ƃő�ׂ����邱�Ƃ�ژ_��ł���A��i�����{�͂��̈ӌ��ɂ����č��Ɛ���𗧈Ă��A��w�⌤���҂͂��̍��Ɛ���Ɍ��������������邱�Ƃő傫�Ȍ�������l�����邱�Ƃ��o���邽�߂ɁA��������ł����̂ł��傤�B

�@���̌��ʁA��O�͂���������Ƃ�삦���点�邽�߂ɖ@�O�ȑΉ��������グ���A���W�r�㍑�͐�i�H�ƍ�����H�����ɂ���Ă���̂ł��B

�@�����\�����������Ȃ�܂������A���ꂩ�琔��ɂ킽���āA�w���Z���̊��u���x�̓��e���x�[�X�ɁA�O���I���瑱���n���̉��g���X���Ƃ͉��Ȃ̂����A���R�Ȋw�̖��Ƃ��ďЉ�悤�Ǝv���܂��̂ŁA���炭���t���������������B

No.1040 (2015/10/10)�������ŏ����b��B�K���̔��Ǘ���20-50�{

���R��w�Óc�����ɂ��u�w�����_��

�@�O��������Љ�܂������A������ꌴ�����̌�ɕ������ōs���Ă��鏬���b��B����̔��ǂɂ��Ă̒ǐՒ����̌��ʂ��u�w�I�ɂ܂Ƃ߂����R��w�̒Óc�����̘_���ɂ��Ă̑���ł��B

�@�܂��A10��8���ɍs��ꂽ���_���ɂ��Ă��O�����h������ł̋L�҉�ɂ��ĕ������Q���_�C10��9���̋L�����Љ�܂��B

�@�܂��A�Ȃ�Ƃ���肫��Ȃ����Ƃł����A�{���Ȃ�Β������s�����������������Ƒ����ɕ��͌��ʂ����J���āA�s���Ƃ��č���\�������b��B����̑����ɑ���̐���������ׂ��Ƃ��낪�A�������͂��̒������ʂ̓X�N���[�j���O�����ǂ̒������s�������Ƃɂ���āA�ʏ�����������߂̍b��B����̔��Ǘ����L�^���ꂽ���̂ł���A�����������̂ɂ��e���͓��i�����Ƃ�������ŁA�������s���Ă��Ȃ��̂ł��B���{�͒�����k���N�ƈ���ď��͌��J����Ă���Ƃ����܂����A�s����������`���Ȃ��͎����悤�Ȃ��̂Ƃ������Ƃł��B

�@�X�ɁA�Óc�����̉u�w�����_���\�����̂��A���{�̈�w��u�w�̊w��ł͂Ȃ��A���ۊ��u�w�w��̉p���w��ł��邱�Ƃɂ����_���܂����B�������g��������_���ɂ��Čo���̂��邱�Ƃł����A���{���{��w��嗬�̈ӌ��ɔ�����悤�Ȋw�p�_���́A���̍��ł͈���Ԃ����̂ł��B�����炭�Óc�����̘_�������{�����ł͌��J����@������Ȃ������̂ł͂Ȃ����Ɛ������܂��B

�@�����āA���_���ɂ��Ă�10��8���̋L�҉���A���{�L�҃N���u�ł͂Ȃ��A�O�����h�������Â̋L�҉�ł��������Ƃ��A�߂��ނׂ����Ƃł��B

�@�����Q���_�C�̋L���ɂ��āA�����⑫���Ă����܂��B

�@�L���ɂ����āA2013�N��WHO�ɂ�鏬���b��B���NJm���̐��v�ł͒ʏ��10�{���x�Ƃ��Ă����Ƃ��낪�A�������̒������ʂ���������y���ɍ���20�|50�{�Ƃ����l���������_�ɂ��āA���̌����Ƃ��ĉ���Óc�����́A�����������̂ɑ�����{�̌������\�Ƃ��Ă̕��ː����E�f�̕��o�ʂ������f���Ă��炸�A�Ӑ}�I�ɉߏ��]�������^�����������Ƃ��w�E���Ă��܂����B

�@�����̐[�����̂��N���������Ƃ͔߂��ނׂ����Ƃł����A�����̏������ɋL�^���邱�Ƃ́A����N���邩������Ȃ������̎��̂ɂ����ďd�v�ȏ��ƂȂ���̂ł�����A�B�����₂��邱�Ɩ����A���m�ɋL�^���邱�Ƃ������`�I�ɏd�v�Ȏ��ł��B�c�O�Ȃ�����{���{�Ⓦ���d�́A�������i���͂͂ł��邾�����̂��⏬�����āA�ӔC��������邱�Ƃɂ���ɕ��S���Ă���͏�Ȃ�����ł��B

�@�܂��A�������\���L�ۂ݂ɂ��āA�����́g���邢�h�����Ɋւ���j���[�X����𐂂ꗬ���A�����n�т̌���̐[�����ɑ�����������Ă�����{�̕@�ւ̑̂��炭�ɂ͕���ʂĂ����ł��B

�@�܂��A�������̍s���⌤���҂������A�������ʂ̏����b��B����̔��Ǘ��������̂̓X�N���[�j���O�̉e���ł���A�������̂̉e���͖����Ƃ��Ă���_�ɂ��āA��ŒÓc�����́u���̂悤�Ȃ��Ƃ��q�ׂ錤���҂͉u�w�����Ƃ������̂ɂ��ĕ������Ă��Ȃ��҂ł���v�ƒf���܂����B

�@�Óc�����ɂ��ƁA�X�N���[�j���O�ɂ��e���͈�ʓI�ɕ���l�̐��{���x�ł���A10�{���z���邱�Ƃ͂Ȃ��Ƃ����̂��펯�ł���A20-50�{�Ƃ��������l�͖��炩�Ɉُ�Ȓl�ł����Əq�ׂĂ��܂��B

�@�܂��A����̕������̒������ʂł́A�n��ɂ���Ĕ��Ǘ���20-50�{�̕�������܂��B�܂�2.5�{���x�̒n�捷������܂��B�Óc�����ɂ��ƁA���ː����E�f�ɂ��픘���ʂƏ����b��B����̔��Ǘ��͔�Ⴗ��Ƃ������Ƃł��B�܂�A���ː����E�f�ɂ��픘���ʂ̑����n��قǔ��Ǘ��������A���Ȃ��n��قǔ��Ǘ����Ⴂ�Ƃ����������ĂɌ���Ă��邱�Ƃ�����A���ݕ������ŋN�����Ă���͌������̂̉e���ł������Ƃ͖����ł��B

�@���ꂾ���̃f�[�^���L��ɂ�������炸�A�������ł͌������̂ɂ����ː����E�f�̕��o�ɂ��픚�������ƂȂ鏬���b��B����̑����͂Ȃ��ƌ����͂�A���̑Ή������Ă��Ȃ��͋������͂����Ȃ��Ǝv���܂��B

�@�ȉ��A�Óc�����̃��|�[�g�̃A�u�X�g���N�g�i�T�v�j�Ɖp���_�����Љ�܂��B

����

�Óc�q�G�i���R��w��w�@�������Ȋw�����ȁE�l�Ԑ��Ԋw�u���j�A

���M����q�i���R��w��w�@�㎕��w���������ȁE�u�w�q���w�u���j

�R�{�p��i���R���ȑ�w���w���E���Ȋw�u���j

��؉z���i���R��w��w�@�㎕��w���������ȁE�u�w�q���w�u���j

�@

�A�u�X�g���N�g�i�a��j

�w�i�F2011�N3���̓����{��k�Ђ̌�A���ː�������������ꌴ�q�͔��d��������o����A���̌��ʂƂ��Ĕ��I���ꂽ�Z���ɍb��B����̉ߏ蔭�����N���邩�ǂ����̊S�����܂��Ă����B

�@

���@�F���ː������̕��o�̌�A�������́A18�Έȉ��̑S������ΏۂɁA�����g�G�R�[��p�����b��B�X�N���[�j���O���������{�����B��1���ڂ̃X�N���[�j���O�́A298,577������f���A��2���ڂ̃X�N���[�j���O��2014�N4���Ɏn�܂����B��X�́A���{�S�̂̔N�Ԕ������ƕ��������̔�r�Ώƒn��̔�������p������r�ɂ��A���̕������ɂ���1���ڂƑ�2���ڂ�2014�N12��31�����_�܂ł̌��ʂ͂����B

�@

���ʁF�ł�������������(IRR)���������̂́A���{�S���̔N�Ԕ������Ɣ�r���Đ������Ԃ�4�N�Ƃ������ɁA���������ʂ�̒����i�����s�̓���A�S�R�s�̖k���Ɉʒu����s�����j�ŁA50�{�i95%�M����ԁF25�{-90�{�j�ł������B�X�N���[�j���O�̎�f�҂ɐ�߂�b��B����̗L�a������100���l������605�l�i95%�M����ԁF302�l-1,082�l�j�ł���A���������̔�r�Ώƒn��Ƃ̔�r�œ�����L�a�I�b�Y��(POR)�́A2.6�{�i95%�M����ԁF0.99-7.0�j�ł������B2���ڂ̃X�N���[�j���O�ł́A�܂��f�f���m�肵�Ă��Ȃ��c��̎�f�҂ɂ͑S�čb��B�����o����Ȃ��Ƃ�������̉��ŁA���ł�12�{�i95%�M����ԁF5.1-23�j�Ƃ����������䂪�ώ@����Ă���B

�@

���_�F�������ɂ����鏬������ѐ��N�ɂ����ẮA�b��B����̉ߏ蔭���������g�f�f�ɂ�肷�łɌ��o����Ă���B

No.1039 (2015/10/08)�u�����������̂ɐӔC�����v�]�i�V���{�̋��`

�������S���]���ɂ͕��͍U�����܂߂�ׂ�

�@��B�d�͂̐�������̍ĉғ��ɑ����āA���C�����A�����Ďl���d�͂̈ɕ������ł��ĉғ��ւ̏������i��ł��܂��B���̏Z�ޕʕ{�s����͈ɕ������̂��鍲�������������邱�Ƃ��o���܂��B�ɕ��������[�����̂��N�������ꍇ�ɂ́A�����������̈ɕ�������萼���ɏZ�ޏZ���͑D�ő啪���ɔ��邱�Ƃ��\�肳��Ă���A���߂̌P���ŏ��߂đ啪���ƍ����̑Ή��������邻���ł��B

�@10��6���̌��q�͖h�Љ�c�ŁA���{�͎��̂��N�����ꍇ�ɂ͍����ӔC�����Ƃ�����|�̔��������܂����B����������ɂ��Ă�2�̓_�ŋ����Ȕ������ƍl���܂��B

�@�܂��A���x�������Ă��܂������A���q�͔��d���Ƃ͉c���ړI�̖��Ԋ�Ƃ̈ꎖ�Ə��ɉ߂��܂���B���̂��N������̑S�ӔC�͔��d�������L����d�͉�ЂȂǂ̎��Ǝ҂�100���ӔC�����ׂ��ł���A���R�ЊQ�ł͂Ȃ��̂ł�����A����n�������c�̂͐ŋ��𓊓����鍪��������܂���B�܂��A���ݍs���Ă��錴�����̂�z�肵���n�������̎����o���ɂ����v��̍����P����p�Ɋւ��Ă��A�d�͉�Ђ̌o��S�ōs���ׂ����̂ł���A�ŋ��𓊓����邱�Ƃ͕K�R��������܂���B

�@�d�͋����̊��S���R������Ƃ����̂ł���A�Ȃ����獑��n�������̂ɂ��ŋ������ɂ�錴�q�͔��d���ɑ���D���ɂ͐�����������܂���B�X�ɁA���R����̑S�Ă̓d�͗����ɑ��Č����̌㏈���̂��߂̕��S������悹�����ȂǁA�����Ă̂ق��ł��B

�@���ɁA�����������̔�������4�N�����o�߂��������̌���ŕ�����悤�ɁA�����ɐ[�����̂��N�������ꍇ�ɍ����ӔC�����ƌ������Ƃ���ŁA�����̓I�Ŋm���ȑΏ����@�ȂǑ��݂����A���̂̉e���͌o�ϓI��Q�A�l�I��Q���܂߂Ē����Ԃɂ킽���đ������Ƃ͔�����ꂸ�A���������邩�̕ۏȂlj����Ȃ��̂ł��B

�����ōb��B�������A�`�F���m�u�C���ƍ���(2015/10/08 �Ɍ��J)

���������̎q�ǂ��̍b��B���������Ă�����łW���A���R��w�̒Óc�q�G�������O���l���h������ŋL�҉���J���A�����̌������u����ɂ��ߏ蔭���v�ł���Ƃ����_���̊T�v����������B�Óc�����͌��݂̏ɂ��āA�u�`�F���m�u�C���ɂ����āA4�N�ȓ��Ɋώ@���ꂽ�b��B����Ɠ����悤�ȏɂ���v�ȂǂƏq�ׁA���コ��ɑ�K���ȑ������N����\��������ƌx�������B

�@���x�̌y���E���t�������̈��{�W�O�̈����������ȂǁA���`�ɂ����Ȃ����Ƃ�m��ׂ��ł��傤�B

�@���̈��{�W�O�̋��`���āA���Q���m���͈ɕ������ĉғ��ɍ��̂��n�t���邱�Ƃ��o�����ƌ����̂ł����炨�e���ł��B�ނ́A�����I�ȍ��̐ӔC�̂Ƃ���̓��e��[���l�����ɁA���̂��N�����Ƃ��̏Z���̔�Q�����āA��`�����Ƃ��Ă̎̔������~�������������Ȃ̂ł��傤�B�Ŏ��E�⏕�����邽�߂ɏZ����d�͉�Ђɔ���n�����Ƃ������Ƃł��傤�B

�@������Ă��H�A�ɕ����c��͈ɕ������ĉғ��^���̒���v�ō̑����������ł��B�ł��n���Z���Ɋ��Y���ׂ��ɕ����̋c�������̒��ɁA�N�ЂƂ�Ƃ��Ĕ��c�������Ȃ��Ƃ́A���Ə�Ȃ��̂ł��傤���H�I

�@���āA���{�͐�̍���ɂ����Ĉ��{�t�@�V�X�g�����ɂ���āA�W�c�I���q���̍s�g��w�i�Ƃ��Ď��q�����ČR�ƈ�̉����Đ��E���ō��s�����s����悤�ɂ����푈�@���������܂����B���Ĉ��ۏ��́A�����Ƃ��ɌR�������ɂȂ����̂ł��B���������āA���{�͕ČR�Ɛ푈��Ԃɂ��鍑�ɂƂ��āA���ړI�ȍU���ΏۂɂȂ����̂ł��B

�@�Ⴆ�A�č��Ɛ푈��Ԃɂ���k���N�́A�ČR�Ƃ̌R���Փ˂��N����A���{�����ɂ���ČR��n�ɂƂǂ܂炸�A���{���̂��̂��U�����邱�Ƃɑ�`�������킯�ł��B

�@���{�t�@�V�X�g�����́A���A�W�A�̎��ӏ����i��̓I�ɂ͖k���N�ƒ����j�Ƃْ̋��W���u���Ė����قǍ��܂��Ă���v�̂�����A�W�c�I���q���̍s�g���܂ސ푈�@���K�v���Ǝ咣���āA�����ɐ푈�@�����܂����B�������̂悤����@���{���ɔ����Ă���Ƃ����̂Ȃ�A���{�ɂ�����ł��U���ΏۂƂȂ�₷���Љ�I�ɏd�v�ł���ɂ�������炸�Ǝ�Ȏ{�݂ɑ��āA�h��V�X�e������������K�v�������͂��ł��B

�@���{�͕����������̂ɂ���āA���E���Ɍ��q�͔��d���̐Ǝ㐫�Ɗ댯�����X�I�ɐ�`���Ă��܂��܂����B�����������{���U������Ƃ���A�܂��ŏ��ɑ_���W�I�͌��q�͔��d���ł��B���������āA�푈�@�������������A�ł����͍U���̑ΏۂƂȂ�₷���{�݂ƂȂ������q�͔��d���̈��S���]���ɁA���͍U���ɑ�����S���̕]�����܂܂�Ȃ��͕̂s�����ł��B�����̊m������l����A����n�k�ЊQ�Ȃǂ����k���N����̕��͍U���̕����͂邩�Ɋ댯�������̂ł͂Ȃ��ł��傤���H���邢�͈��{�t�@�V�X�g�������咣����������������@�ȂǑ��݂��Ȃ��̂ł��傤���H�i�j

���j�������U������ɂ͒������~�T�C���ȂǕK�v�Ȃ��B

�@�@�������U�������z��Ƃ��āA�������~�T�C���ɂ��U����z�肷����������悤�ł����A���ꂾ���ł͂���܂���B���{�̌����́A�ՊC���ɗї����Ă��܂��B���q�F���̂��̂�j��K�v�Ȃǂ���܂���B�C�����A�ɕ���ď��^�̍������ŏ����̕����H�������������āA���䓏�𐧈����āA�����̐���V�X�e���E��p�V�X�e���E�d���V�X�e����j�����ŏ\���Ȃ��Ƃ͕����������̂ł����炩�ł��B