CO2温暖化対策が環境・社会を破壊する②

工業生産の本質

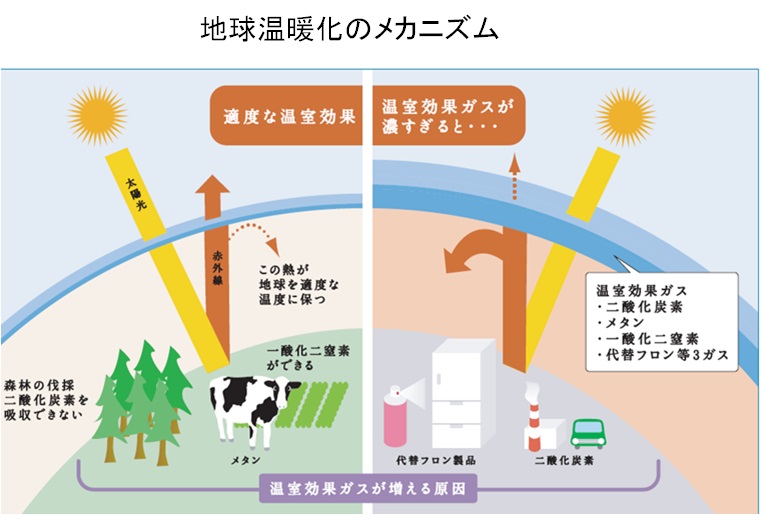

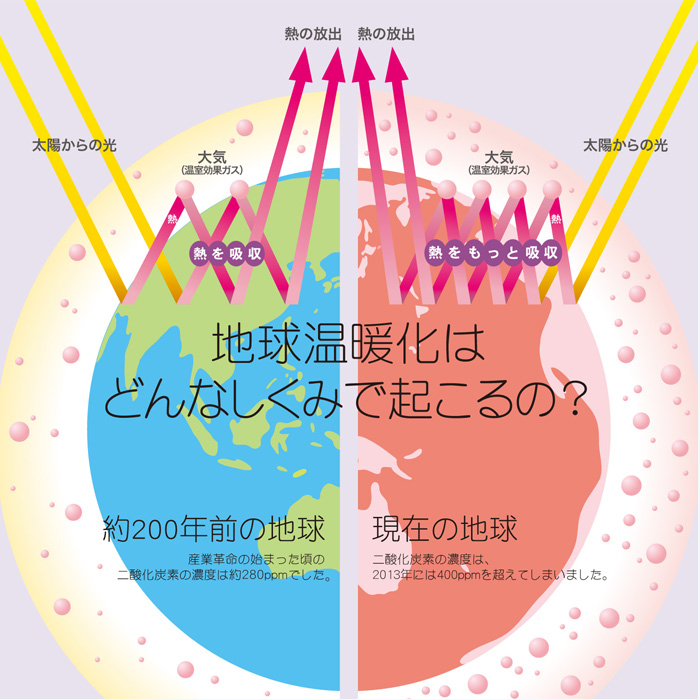

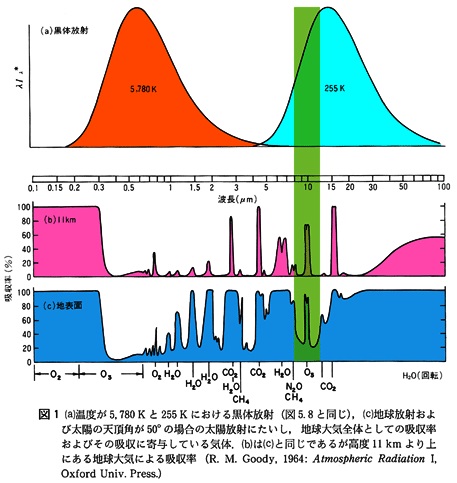

前回見たように、現在進められようとしている「人為的CO2地球温暖化対策」は自然科学的に見て全く見当はずれで無意味です。

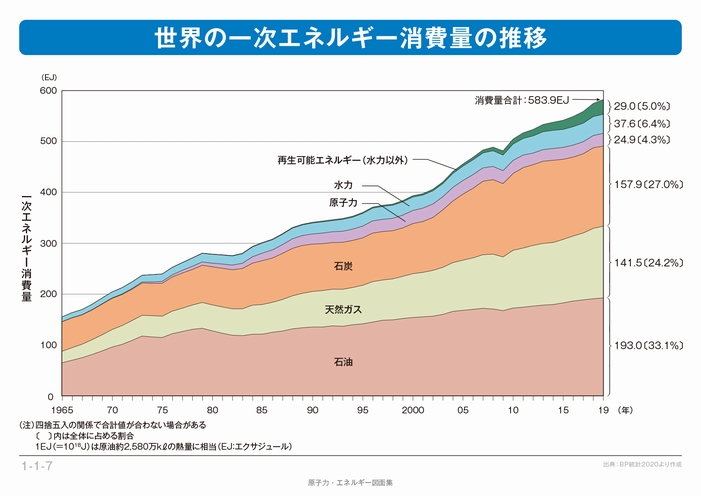

しかし、工業生産を駆動している化石燃料は有限の地下資源であり、将来枯渇することは避けられません。したがって、温暖化対策とは関係なく、工業化社会の未来、ないし脱工業化社会を構想する上で化石燃料消費を削減することは重要です。

まず、工業生産の本質とは何かを明らかにしたうえで、工業生産というプロセスについて理論的に考察することにします。

産業革命以前の大規模な製品製造は、工場制手工業、工場に職人=手工業者を集め、簡単な道具を使用して職人の手作業によって作業工程にしたがった分業で製品を製造する形態がとられていました。この段階で製造工程の分割・単純化=標準化が進みました。

18世紀の産業革命の最大の変化は、石炭火力を用いた外燃機関という動力装置を工場生産現場に導入することで、手工業者の手作業で行われていた標準化された単純な作業を大規模な機械装置による製造に置き換えたことです。このように、工業の本質とは製品製造に動力装置を用いることです。

本源的な動力装置は現在でも産業革命当時と同様に熱機関です。熱機関の形態は初期の石炭を燃料とする外燃機関から石油を燃料とする外燃機関へ、そして内燃機関へと多様化し、天然ガスを用いた熱機関もあります。

現在では動力装置として広く電動機=電気モーターが利用されています。しかし、工業的に電気を製造しているのは主に火力発電であり、それは熱機関です。その意味で電気は二次エネルギーであるのと同様に、電動機は二次的な動力装置です。「二次的」という意味は、一次的な=本源的なものと置き換えて単独で存在することができないことを示しています。

以上から、本源的に工業生産を成立させているのは熱機関という動力装置であり、熱機関を運用するために必要な燃料資源です。

産業革命以降現在に続く工業文明が成立したのは、勿論それまでに蓄積した人間の自然科学の蓄積や加工技術も重要ですが、最も重要な条件は、動力機関を駆動するための良質で高密度の熱エネルギーを供給する能力を持つ「天然資源」である石炭、石油、天然ガスが存在したことです。

工業生産の理論

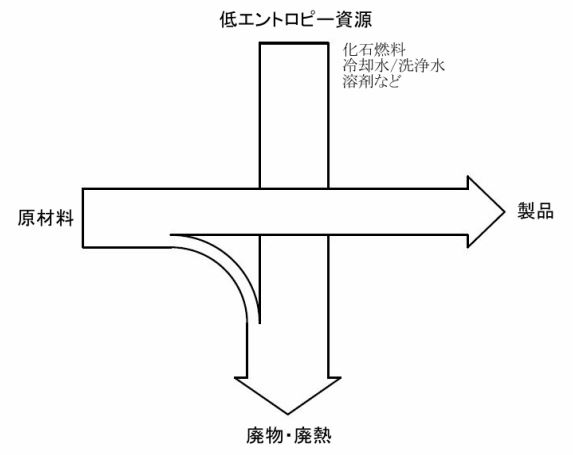

工業生産とは、細分化すると、原料資源に対してある目的をもって一連の物理・化学的な変化を起こすプロセスです。したがって、工業生産によって関連する物質の持つトータルのエントロピーは増加します。

しかし、完成した製品は高度に体制化された構造を持つ低エントロピー状態にあります。したがって、工業生産プロセスで生じたエントロピーは廃熱ないし廃物となって環境に廃棄されることになります。

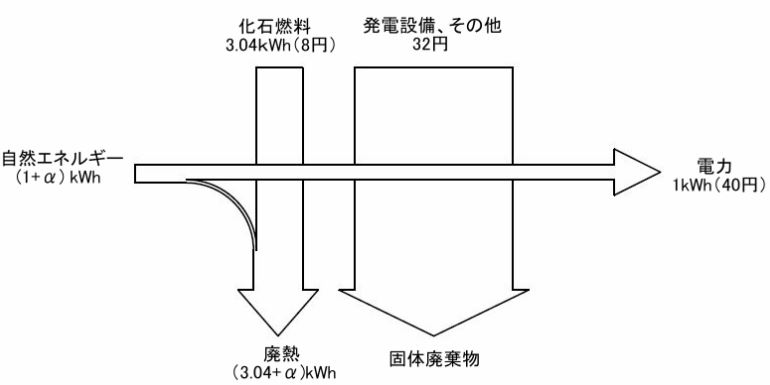

上図は左から右方向に原材料から製品への流れを示し、縦方向に原材料を加工するために消費されるエネルギー資源、冷却水、洗浄水、溶剤、あるいは生産設備など低エントロピー資源の消費に伴うエントロピー増加の流れを模式的に示しています。

工業製品の原価とは、原料資源価格と生産過程において消費された低エントロピー資源の価格の合計で近似することができます。

一般の製品製造では、製品に求められる機能は様々です。音楽プレーヤーであれば良い音で音楽を再生すること、衣料品であれば快適な着心地、・・・・ということになります。

この場合、製品を製造するために投入された原料資源やエネルギー資源の経済価値と製品の使用価値は全く別の価値尺度を持っています。

したがって、製品製造に費やされた原料資源やエネルギー資源の経済価値と製品の使用価値を絶対的に比較することは出来ません。製品が高いとか安いとか言う判断基準は利用者の主観ないし、同等の機能を持つ他の製品価格との比較でしか判断することは出来ません。

電力生産の理論

工業的に供給されるエネルギー生産は特殊なプロセスです。エネルギー生産では工業的なエネルギーを投入して製品もまた工業的なエネルギーです。

火力発電では化石燃料の燃焼熱を熱機関に投入して力学的なエネルギーに変換し、力学的なエネルギーで最終的に発電機を駆動して電力を得ます。発電過程で電気の直接的な原料となる化石燃料以外に低エントロピー資源を消費します。

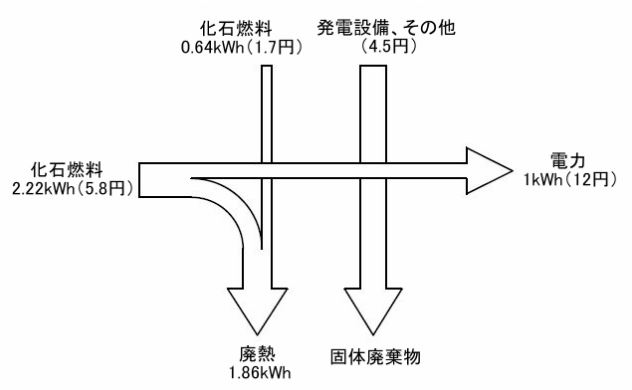

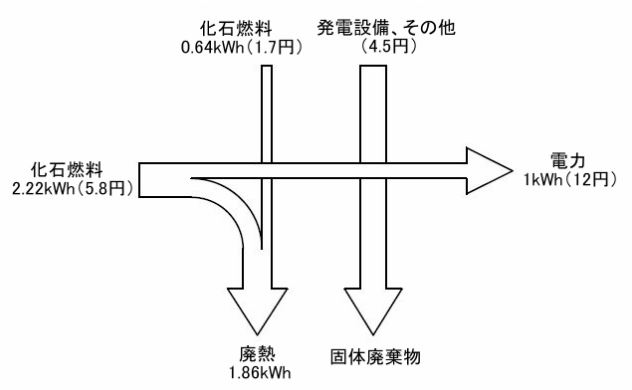

火力発電の生産図

火力発電の生産図 上図は平均的な火力発電の供給電力 1 kWh当たりの生産図です(冷却水については省略)。エネルギー供給という工業生産過程は、原材料・低エントロピー資源としてエネルギーを投入して、製品もまたエネルギーです。したがって、エネルギー供給技術の優劣はエネルギー産出比によって絶対的な評価ができます。エネルギー産出比が大きいエネルギー供給プロセスほど優れていることになります。

火力発電に原材料ないし低エントロピー資源として投入される化石燃料は、

2.22 kWh+0.64 kWh=2.86 kWh

したがって火力発電のエネルギー産出比は、

エネルギー産出比=(産出エネルギー量)/(投入エネルギー量)=1kWh/2.86kWh =0.35

火力発電のエネルギー産出比は熱効率に似ていますが、投入エネルギーとして変換プロセスで消費される低エントロピー資源としての化石燃料を含める点が異なっています。火力発電の熱効率は、

熱効率=1kWh/2.22kWh=0.45>0.35=エネルギー産出比

続いて再生可能エネルギー発電について考えることにします。再生可能エネルギー発電促進賦課金額から推定して、少し安めに見積もって、再生可能エネルギー発電による平均的な電力原価を40円/kWhだと仮定します。

再生可能エネルギー発電電力の原価とは、発電装置建設の初期コストと運転期間中の運転、保守点検、メンテナンス費用を耐用年数の総発電電力量で除した値と考えます。

ここの試算では、発電原価の20%が投入した化石燃料の対価であると仮定します。本来ならば厳密な積み上げ計算をすべきであるという異論があるかもしれませんが、あくまでも概算の目安とお考え下さい。しかし、それほど大きな誤りはないと考えています。

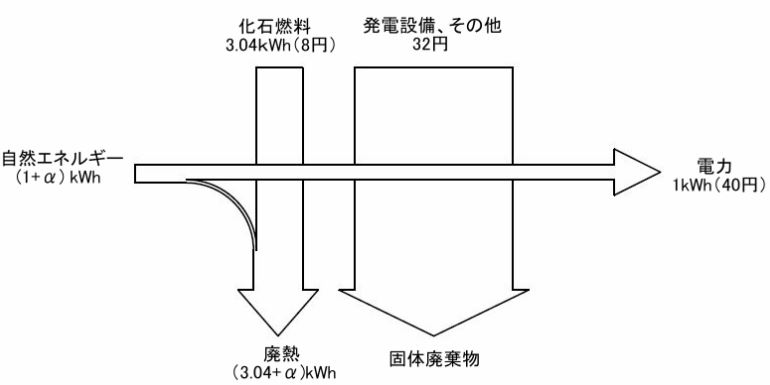

再生可能エネルギー発電の生産図

再生可能エネルギー発電の生産図 再生可能エネルギー発電では直接の電力の原料は太陽放射や風などの「自由財」です。自由財とは言うなれば価値のないもの、無価値であるということです。再生可能エネルギーは自由財なので、エネルギー産出比を算定する場合の投入エネルギーには含めません。

再生可能エネルギー発電と火力発電の生産図を比較することで再生可能エネルギー発電の特性がよくわかります。火力発電に比較して再生可能エネルギー発電は、発電設備やその保守点検、メンテナンスなどの費用が32円/kWhとけた違いに大きなことがわかります。これは、再生可能エネルギーの密度が低く、更に変動が激しいことを反映しています。逆に言えば、再生可能エネルギー発電は単位供給電力量当たりの施設規模がけた違いに巨大なものになることを示しています。

その結果、その巨大な設備を製造しこれを屋外環境の中に建設して運転・維持・管理するために多量の化石燃料が必要になるのです。再生可能エネルギーのエネルギー産出比は、

エネルギー産出比= 1kWh/3.04kWh=0.33

になります。電力の原料として再生可能エネルギーを使用するにもかかわらず、希薄で不安定なエネルギーを工業的に利用できるレベルにするためには多大な化石燃料と鉱物資源が必要になるのです。再生可能エネルギーで発電するのだから化石燃料は消費しないなどという子供じみた評価がまかり通っている現在の社会はまともではありません。

ここでのエネルギー産出比の試算では、

火力発電エネルギー産出比=0.35>0.33=再生可能エネルギー発電エネルギー産出比

と同程度となりました。つまり、発電燃料用に化石燃料を一切使用しないにもかかわらず、再生可能エネルギー発電は火力発電と同程度ないしそれ以上の化石燃料を消費するということです。つまり、再生可能エネルギー発電は化石燃料消費を削減できないのです。

実際にはここで示した再生可能エネルギー発電よりもはるかにエネルギー産出比の小さいプラントも少なくありません。

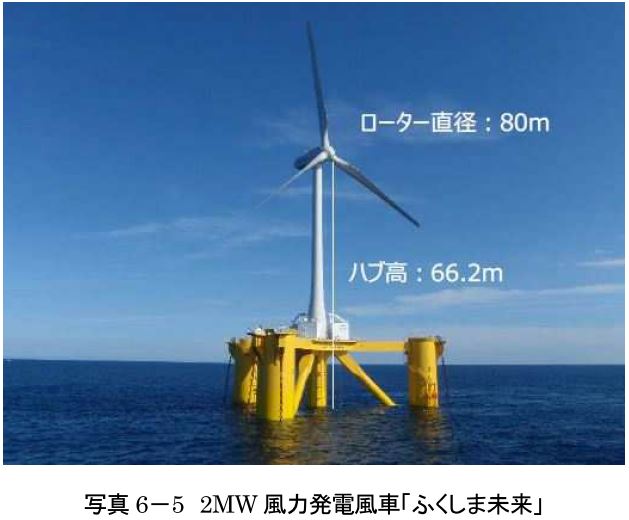

「温暖化の虚像」p.152で紹介した福島洋上風力コンソーシアム事業における浮体式の洋上風力発電では、2MWシステムのエネルギー産出比は0.24、5MWシステムでは0.116、7MWシステムは故障続きでまともなデータが取れない状況でした。これでは火力発電よりもはるかに化石燃料消費が大きくなることは明らかです。

この事業は東北地方太平洋沖地震・福島第一原発事故復興の一環として、東北を再生可能エネルギー発電基地にするためのパイロット事業として国家事業として東京大学や名だたる大企業の参加によって開始されましたが、完全な失敗に終わり600億円以上が海の藻屑となってしまいました。

ところが、2020年12月25日に発表された2050年にCO2放出を「実質ゼロ???」にするためのCO2放出量削減の実施計画として立案された「グリーン成長戦略」の中核技術として洋上風力発電が挙げられています。これだけでもグリーン成長戦略の失敗はほぼ確定したようなものです。