HP管理者から

No.699(2011/12/28)TBSたけしのガチバトル!

いまTBSの掲題の番組が放送中です。放射能汚染を危険とする論者と安全とする論者の討論が行われている。明らかに危険を主張する論者のほうが圧倒的に論理的です。細かいことは触れませんが、どのようなメンバーが放射能汚染を安全といっているのか、とても興味深いので紹介しておく。飯田哲也の立ち位置は特に興味深い。やはり食えない拝金主義の俗物です(笑)。ただ、彼の商売からすると、この立ち位置はまずかったようです。飯田はあまり発言していないが、東工大の澤田、札幌医科大の高田、早稲田の大槻は科学者とは思えない発言を繰り返している。

●安全だという論者

澤田哲生(東京工業大学助教)

高田純(札幌医科大学教授/放射線防護学)

大槻義彦(早稲田大名誉教授)

飯田哲也(環境エネルギー政策研究所)

松本義久(東京工業大学准教授)

ジェームス・スキナー(経営コンサルタント)

●危険だという論者

武田邦彦(中部大学教授)

勝谷誠彦(コラムニスト)

山本太郎(俳優)

河野太郎(自民党衆院議員)

桜井充(民主党政調会長代理)

舛添要一(新党改革代表 参議院議員)

菅谷昭(松本市長 医師)

西尾正道(北海道がんセンター院長(放射線治療科))

No.698(2011/12/28)自衛隊の武装解除から始めよう

激動の一年が終わろうとしています。3月11日の東北地方太平洋沖地震、そして東電福島第一原発の重大事故という空前の大災害に見舞われた一年でした。この事態に、行方不明者の捜索、瓦礫の撤去、除染作業などに自衛隊が投入されていましたが、先日12月26日に全ての災害派遣が終了しました。

この災害派遣に対して、マスコミ挙げて自衛隊賛美の報道が繰り返し行われました。確かに彼らの災害派遣における活動が役に立っていることは間違いありません。しかし、それは武装集団としての自衛隊本来の機能とは全くかかわりの無い活動であることを確認しておかなければなりません。

また、福島第一原発事故によって、日本という国は原発を持った段階で、既に専守防衛では絶対に守れないということが実質的に理解されたと考えます。

この二つの事実から導き出される合理的な結論は、自衛隊を武装解除して災害救助隊に再編成することです。これによって、莫大な防衛予算をドブに捨てるような無駄な正面装備に費やす必要がなくなるのです。F35などという1機100億円もの高い玩具など止めてしまえば、災害復旧に必要な装備は更に充実したものになり、すぐに世界最高の災害救助組織が出来るはずです。

財政再建が焦眉の課題である日本において、税の入側の論議ばかりが行われていますが、自衛隊の正面装備に始まり、国内米軍基地を全て廃止し、不必要な整備新幹線などなど無意味な事業の見直しをすることこそ最優先に行うべきです。中でも全く不必要で誰にも迷惑のかからない自衛隊の正面装備に対する出費は即刻止めることが可能です。まず、自衛隊の武装解除から始めよう!

No.697(2011/12/17)九州電力と西日本新聞

福島第一原発事故に関する日本国内の新聞やその他のマスコミ報道は、事故について報道しつつも、肝心の問題の本質について国や電力会社の責任を本気で追及することをしていません。国はもとより、電力会社という巨大企業は新聞、放送、出版業界にスポンサーとして、あるいは株主として大きな影響力を持っているからです。

朝日新聞の昨日の記事を紹介します。これは九州電力の西日本新聞という地方紙への介入の実体の一端を示す出来事です。

朝日新聞 2011年12月16日3時4分

原発批判を削除要請、発行直前に出版中止 西日本新聞社

九州でブロック紙を発行する西日本新聞社(福岡市)が、環境活動家に執筆を頼んだ地域づくりに関する本を、九州電力玄海原発でのプルサーマル発電を批判した記述について削るよう求めたうえ、著者が応じたにもかかわらず、昨年12月に出版中止にしていたことがわかった。担当編集者は著者に中止の理由を「上層部の意向」と伝えていた。

編集の最終段階だった本の出版が中止になるのは異例。西日本新聞社は朝日新聞の取材に応じていない。

この本の著者は環境活動家の田中優氏(54)。田中氏や関係者の話を総合すると、田中氏は2009年7月、地産地消や環境問題などについて福岡市で講演した際、西日本新聞社の事業局出版部の編集者から「話を本にしたい」と出版を持ちかけられたという。

昨年2月に本格的に編集作業に入り、10月末の発売が決まった。印税の割合も合意し、各地の書店からの予約注文も始まった。

ところが、10月上旬に編集者が「社長決裁を受ける」と連絡した後から、話が進まなくなった。西日本新聞社は発売を11月末に延ばした上、原稿を印刷にまわす直前になって、玄海原発に言及した「再処理工場は必要なのか?」と題した部分など計12ページ分の全文削除を求めてきた。削除に応じるか他社から出版するかを選ぶよう迫った。

20冊以上の著作のある田中氏は「全文削除を求められたのは初めて」と驚いたが、「書く機会はほかにもある」と、いったんは削除を受け入れたという。

しかし、12月に入っても最終決裁は下りなかった。昨年12月16日、編集者はメールで「新聞社としては少し荷が重すぎる」というのが「会社の結論」だとして、出版の中止を伝えた。田中氏に謝罪し、別の出版社からの発行を持ちかけたという。

西日本新聞社にとって九電は、2番目の大株主で22万2千株(3.08%)を持つ。西日本新聞社も九電株を3800株持つ(3月末現在)。川崎隆生社長は九電子会社の西日本空輸の取締役も兼ねる。

使用済み核燃料を再利用するプルサーマル発電をめぐっては、安全性への批判が根強くある。田中氏は今年6月、削除した部分を元に戻し、子どもの未来社(東京)から「地宝論」として発行し、あとがきに出版中止の経緯を記した。

朝日新聞は、西日本新聞社に文書で、川崎社長には面会して、それぞれ取材を申し入れた。だが、ともに「お答えしません」としている。(古城博隆)

ではこの記事を掲載した朝日新聞は西日本新聞よりも立派な新聞社なのでしょうか?そんなことはありません。問題は、取り上げる記事と新聞社の『距離』の問題なのです。全国紙である朝日新聞は、相対的に地方との経済的な結びつきが弱いため、地方の出来事に対しては比較的に利害関係に左右されずに記事を書くことが出来るというだけのことです。

同じ事件について、今日の大分合同新聞は次のように報道しています。

おそらく九州電力は大分合同新聞の株主では無いであろうと考えられます。その結果、朝日新聞から1日遅れで、この記事を掲載できたのだと思われます。しかし、大分合同新聞と西日本新聞の関係は、朝日新聞よりも近い関係にありますから、朝日新聞ほど問題の核心=西日本新聞と九州電力に資本関係が存在することには触れていないのです。

九州電力との個人的な経験を紹介しておきます。1995年から数年間、大分県の地方誌であった『アドバンス大分』に環境問題についての連載記事を書いていました。稚拙な内容ですが、その記事の一部はこのHPにも紹介しています。この連載の中で原子力発電の問題点に触れた記事を書いたのですが、アドバンス大分の広告主であった九州電力から掲載中止の圧力がかかりました。幸い当時の編集長氏は理不尽な九州電力の要求には屈せず、掲載してくれました。参考のために九州電力の逆鱗に触れた1996年の時点における私の論考を掲載しておくことにします。

月刊『アドバンス大分』連載第7回1996年1月

ケーススタディー ①エネルギー問題

(その2)原子力発電推進の理論を検証する

今回は原子力発電を推進する側の理論を検証します。

まず最初に、通産省、電力業界などの原発推進の理由を概観しておきましょう。

当初、石油代替エネルギーとして、原子力政策の究極的なエネルギーシステムとして核融合炉による発電システムを構想していました。その中で原子力発電及び高速増殖炉による核燃料サイクルは、「石油エネルギーシステムと核融合炉発電システムの中継ぎ」として位置付けられました。しかし当初の核関連技術開発のスケジュールは予想以上の技術的な困難さによって大幅に遅れることになりました。

海外でも、高速増殖炉の技術開発について最も進んでいると言われていたフランスの高速増殖炉「スパーフェニックス」が技術的困難さによる度重なる事故、それによる経済的な負担の増加によって、つい最近閉鎖せざるをえなくなり、事実上高速増殖炉の開発から撤退することになりました。

現在、高速増殖炉の実現を目指しているのは日本だけという状況です。昨年12月に起こった「もんじゅ」の事故はその困難さを象徴的に示しています。まして、核融合炉は夢のまた夢でしかありません。

さすがにこのような状況では原子力は核融合炉が実現するまでの中継ぎという論拠は崩れてしまいました。そして次に言われたのが石油エネルギーの節約でした。そして最近言い始めたのがなんと「環境に優しいエネルギー」としてのキャンペーンです。

石油代替論の落とし穴

まず、石油代替論について考えてみましょう。現在、石油の利用目的はエネルギー用と原料用に大別されます。そして、エネルギー用の一部、石油の使用量全体の1/4程度が発電用に消費されているにすぎません。

石油代替エネルギーとして原子炉(軽水炉)、高速増殖炉、核融合炉が仮に発電用エネルギー源として実用化されたとしても、発電用に使用されている石油しか代替することは出来ません。

また、原子炉はその特性から小型化することには限界があるため、移動用の動力源としては放射能による被曝の危険性をある程度容認し、経済性・エネルギー効率を無視した軍事目的の原子力潜水艦などに使用する以外には「実用的な利用法」はありません。原子力商船(=むつ)という発想は経済性・安全性という面からみて馬鹿げた発想でしかありませんでした。

更に、エネルギー消費全体に占める電力の比率をある程度拡大することは可能かもしれませんが、原料資源としての石油を代替することは不可能です。

結局、石油が枯渇した時、それを原子力で代替して工業化社会を維持するという構想はもともと成り立たない空想だったのです。

また、原子力発電は石油火力発電に比べて、石油と枯渇性資源の浪費技術であり、石油を節約することは出来ません。

原子力は環境に優しいか?

現在、地球温暖化=二酸化炭素悪者論は科学的には確認されていない仮説のひとつにすぎません。温室効果ガスは二酸化炭素以外にも数多く存在しているのに、二酸化炭素の持つ温室効果だけが脚光を浴び、それを理由に二酸化炭素=環境破壊という一面的なとらえ方がマスコミによって「意図的」に流布されています。

産業革命以後、季節変動は別として、大気中の二酸化炭素濃度は単調に増加しています。しかし、年平均気温の変動を見ると、必ずしも単調には高温化傾向を示しておらず、むしろ寒冷化している時期さえあるのが現実です。

近年の異常気象には人間社会の影響が大きく関っていることは確かでしょう。その一つに大気中の二酸化炭素濃度の増加傾向が無関係とは言いませんが、単純にそれだけが原因というのもまた間違った見方です。

「科学的」に冷静にみれば、大気中の二酸化炭素濃度が上昇すると光合成効率はそれに伴って上昇します。つまり、二酸化炭素濃度の上昇は農産物収量の増加というプラス面もあるのです。近年の農産物収量の増加のある一定部分は二酸化炭素濃度の上昇による結果だとする説もあるのです。

また、気温上昇は極地方の氷山を溶かし海面の上昇を招くという理論も仮説にすぎません。むしろ、極地の海水からの水の蒸発量の増加が降雪量を増やし、極地方の万年雪の量が増加するのではないかという予測もあります。

このように大変あやふやな理由しかないのに、なぜ地球温暖化=二酸化炭素悪者説がまかり通っているのでしょうか?

結論だけ言えば、アメリカ、日本などの原子力産業界が原子力産業を振興するために意図的に宣伝しているからに他なりません。つまり、二酸化炭素悪者論は科学的理論ではなく、経済的(あるいは軍事的!!)理論の産物なのです。

さて、地球温暖化=二酸化炭素悪者論はひとまずおいて、では石油火力発電に比べて原子力発電の方が、発電システム全体に投入される石油の燃焼に伴う二酸化炭素排出量が減るのでしょうか?

一橋大学の室田の分析は「同じ量の電力を得るためには原子力発電のほうが石油火力発電よりも多くの石油を消費する」ことを示しています。少し不思議ですが、同量の電力を得るためには石油火力発電に比べて原子力発電の方が石油の燃焼による二酸化炭素排出量は増加するのです。

原子力発電は発電機を回すための蒸気タービン用の「蒸気を作るための燃料」として石油は使いませんが、それは、原子力発電が石油を使わないシステムだということではありません。むしろ、放射性物質という危険な「核燃料」を取り扱う結果、石油火力発電とは比べ物にならない大規模な装置システムが必要になり、ウランの採掘・精製・濃縮、原子力関連施設の建設・運転・保全、放射性廃棄物処理に投入される石油エネルギーの総量は、石油火力発電所で「燃料として燃やす石油の量」をはるかに上回ってしまうのです。

これは、石油を使った発電システムとして考えた場合、最も単純な、直接石油の燃焼熱を利用して発電する石油火力に対して、石油を使ってウラン鉱石を採掘し、製錬・濃縮して作られた核燃料の核分裂反応熱で発電する原子力を比較すると、極めて『迂回度』の高い原子力発電の方が圧倒的に資源浪費的なことを示しています。その結果、原子力発電は石油だけでなく、その他の希少資源を含む枯渇性資源の浪費をも加速しているのです。

更に、石油火力発電からの主要な廃棄物は高々温室効果のある二酸化炭素ですが、原子力発電からの廃棄物は、石油火力発電よりも多い二酸化炭素に加えて、生態系に致命的被害を及ぼしかねない猛毒の放射性廃棄物があるのです。

このように、原子力発電は環境に優しいどころか、現在の工業システムの中で最も環境破壊的な技術の一つだということを強調しておきたいと思います。

原子炉の安全性に対する疑問

原子力推進側によると、日本の原子炉は万全の安全対策を施しているので事故の心配はないと言っていますが本当でしょうか?

過去の原子力発電所における事故原因は、公式には「施工不良」「操作ミス」など、人為的なミスに帰されることがほとんどです。

今のところ(そして多分将来も)原子力発電システムの運転・保全を完全に人間の関与無しに自動化することは困難です。『人間-機械系』において人為的なミスを完全に防ぐことは不可能です。だから、ほんの少しの施工不良や操作ミスさえ許さない限界的な技術の集積によって構成されたシステムは、その技術体系の精緻さそのものが『致命的欠陥』なのです。

また、原子炉の安全装置は現実の原子力発電所で本当に作動するかどうか実験すらされていません。一歩間違えば大事故につながる実験はしたくても出来ないのです。どのような技術の開発でも最終的には実物を作って実験を行い、失敗を繰り返しながら試行錯誤の上で、始めて技術的に完成するのです。事故を許されない原子炉では実験することが出来ないため、技術的な完成は望めません。

その結果、原子炉に取り付けられている安全装置は、人間が予測した範囲で考えられる事故に対して「うまくいけば作動するかもしれない」という幸運をあてにした「ブリキの兵隊」にすぎないのです。安全運転マニュアルにしても同様です。

原子炉には巨大なシステム全体の状況を把握するために膨大なセンサー類とそのデータ表示装置が設置されています。過去の大きな事故では、秒単位で急激に変化する原子炉の状況を示すデータが表示装置から垂れ流されても、その内容を確認出来ず、その状況に見合った操作をすることが出来なかったと言われています。また、表示装置の能力の限界以上の早さでデータが発生した場合には、表示装置に現れているデータと実際の原子炉の状態との間に「時間的なずれ」が生じてしまうため、原子炉に対して適切な措置がとれないとも言われています。

通常考えられない「事故」という状況下では、人間の手動操作が必要になりますが、その時、運転マニュアルはもちろん使い物になりませんし、安全装置が確実に働く保証もありません。それどころか判断のもとになる原子炉のデータさえほとんど意味をなさないかもしれないのです。

このように、原子炉とは人間の制御能力を越えた、安全装置も計器もない暴走車なのです。日本において致命的な事故がまだ起こっていないのはむしろ幸運というべきでしょう。しかし、この先この幸運がいつまで続くかは保証できないのです。

以上、原子力発電推進側の主要な理論について検証してきました。しかし残念ながら、原発推進の理論はどれ一つとってみても、一皮むけば評価するに値しない「ゴマカシ」にすぎないことが理解されたと思います。このような「ゴマカシ」までして、なぜ危険な原子力発電に固執するのか、更に検証を進めることにします。

(つづく)

月刊『アドバンス大分』連載第8回1996年1月

ケーススタディー ①エネルギー問題

(その3)なぜ、それでも原発なのか

どうも日本における原子力発電の推進には技術的な合理性とは別次元の理由があるようです。今回は、経済的理由を中心に原子力発電推進の理論を検証していきたいと思います。

①特殊な料金制度

電力料金は独占価格ですが「公共料金」なのである程度国民の納得できるものでなければなりません。そこで導入された料金決定方式が「レートベース方式」です。

固定資産などの評価額を料金基底(=rate

base,レートベース)と呼びます。レートベース方式とは、レートベースを大きくしていくこと、言い換えれば将来的に電力需要が増大していくであろうという予測に立って『電力会社が電力供給設備に対する設備投資を積極的に進め易くすることを目的とした料金制度』です。

設備投資などのための社債の発行や銀行からの借入金に対しての利子の支払いなどが確実に出来るように、レートベースに対して一定の『報酬率』を掛けて計算される『適正報酬』と発電のための必要経費(=適正原価)を加算したものを総括原価と呼びます。この総括原価を販売予定電力量で割った値を電力単価としています。1960年当時、報酬率は8%でしたが、1988年1月からは7.2%になっています。

報酬率は固定されているので、レートベースが大きいほど適正報酬=利益は大きくなるのです。言い換えれば、なるべく高額の設備が必要で、コストの高い発電方式で発電するほど電力会社の儲けは大きくなる(?!)という、普通の企業では考えられない料金制度なのです。

こうした料金制度の下で、電力各社がこぞって原子力発電に手を出しているのは、裏返せば、原子力発電は通産省や電力業界が言っているのとは裏腹に、非常に金のかかる発電方式だということの証しだと言えるでしょう。

更に、レートベースの構成には原子力発電を促進するために『装荷中および加工中等核燃料』という項目が追加されました。これは、本来固定資産ではない核「燃料」までもレートベースに加算されることを意味します。そればかりか、実際に原子炉に装荷されている核燃料だけでなく、加工中のウランや再処理中の核燃料もレートベースに含めることが出来るのです。

また、日本原子力発電(株)等の原子力関連企業に対する投資を『特定投資』という名目で、利益を上げる目的のための投資とは区別してレートベースに計上できるようにしているのです。

この現在の電気料金制度によって、原子力発電は日本において最も儲かる発電方式になったのです。こうして、私達は原子力発電によるコストの高い電気をむりやり買わされ、電力会社は絞りとった電気料金で「原発の安全性」を新聞の一面広告やテレビCMで宣伝しながら更なる原発の建設に邁進しているのです!!

②免責だらけの『原賠法』

日本において原子力発電の実施に先立って、その危険についての大まかな評価が行われました。その結果、事故による巨大な被害が予測されたことなどから、通常の損害保険制度では扱いきれないため、原発に対する特別な保険制度を作ることが必要になりました。

それを定めたのが「原子力損害の賠償に関する法律」と「原子力損害賠償補償契約に関する法律」の二つの法律で、これをまとめて「原賠法」と呼ぶことにします。

原賠法は、事故が発生した時の被害者の救済よりも、原子力事業者及び保険会社の事故に対する補償のための負担を軽減することによって原子力発電を実現しやすくすることを目的にしています。

一事業所当りの事故による損害に対して、原子力発電所と契約している民間保険会社が被害者に支払う保険金は最大300億円まで(2011年現在では1200億円:近藤註)に限定されており、被害額がそれを超過した場合は国が補填する、つまり私達の税金から支払われることになります。

また、民間保険会社は次の三つの免責事由に対しては保険金の支払いを免除されています。

a.正常運転中の事故

b.地震などによる事故

c.事故から10年以降の請求

この三つの事由による事故の場合には、総て税金から支払われることになるのです。

正常運転中とは、運転マニュアルどうりに運転していたにもかかわらず事故が起こることで、多くの事故はこれに該当することになります。地震などの自然災害による事故を加えれば、ほとんどすべての事故において保険会社は免責されることになるでしょう。

また、原子力事故に特徴的な晩発性の放射線障害は10年以後に発病する可能性も少なくなく、これも大きな問題です。

こうした事業者と保険業者に対して優遇された保険制度を整備しなければ原子力発電は実現できなかったということは、原子力関連企業ならびに保険会社は原子力発電の危険性を十二分に認識していることの証しです。

③核廃棄物の処理責任の転嫁

使用済みの核燃料の再処理と核廃棄物処理が現実の問題になるにしたがって、その処理コストが予想以上に大きくなることが次第に明らかになってきました。

当初は再処理によって得られる再処理燃料の経済的価値が再処理に投入される費用以上の価値を生むと考えられてきましたが、現実には再処理費用の方が大きく上回ることが明らかになりました。

エネルギーという側面から考えても再処理に投入されるエネルギーの方が再処理燃料から得られるエネルギーを上回るということも明らかになってきました。

つまり、使用済み核燃料は再処理すればするほど経済的にもエネルギー的にも損失を拡大するということなのです。これは、通産省や電力業界が進める「核燃料サイクル」が経済的にも技術的にも破綻したことを示しています。

それにもかかわらず、1981年の通産省電気事業審議会料金制度部会では、再処理費が再処理燃料価値を大幅に上回ることを認めた上で、敢えて再処理を続行することを決定し「再処理に必要な費用を発電原価に上乗せする」ことを決定しました。

更に、まったく経済価値を生まない核廃棄物の保管・処理費は今後ますますふくれあがることが予想されます。特に、再処理後の核廃棄物は液体の核廃棄物になり、再処理しない個体廃棄物以上に扱いづらいため、その保管・処理はより困難になり、それだけコストは高くなるのです。

ここで注意が必要なのは、核廃棄物の処理・保管の安全性とその経費はトレードオフの関係にあることです。処理・保管費を削減することはそのまま核廃棄物による事故の危険性が増大することを意味しています。

こうした、原子力発電の再処理費、廃棄物保管・処理費、そして耐用年数を過ぎた廃炉の処理費のすべてを発電原価に組み入れれば、電力料金は天井知らずになってしまいます。いくら地域独占の電力会社としても、これでは国民を納得させることは出来ず、憂鬱な問題としてのしかかってきました。

こうした背景の下、最近の国際的な趨勢である汚染物発生者責任の原則、いわゆるPL法とは逆行するかたちで、核廃棄物を第三者に転嫁することを容認する「原子炉等規制法」の改悪が1986年に行われました。改悪の骨子は以下の三点です。

a.核廃棄物処理を原子力発電事業者以外に転嫁することが出来る。

b.低レベル核廃棄物の一部を通常の産業廃棄物として処分できる。

c.原子力発電所の定期検査や補修を第三者に依託出来る。

こうして、電気料金制度・原賠法という原子力事業者優遇の制度に加えて安全性を犠牲にした、核廃棄物処理というやっかいものを第三者に押しつけながら電力会社は儲け続けているのです。

④原子力関連産業の保護

電力会社の発電設備に対する投資額は、全産業の設備投資額の二割を占める巨大マーケットです。その中で中心的なのはもちろんコストの高い原子力発電所です。

原子力発電設備を供給する企業は、既に述べたように国によって手厚く保護された電力各社に対して通常の市場原理の働かない『原子力マーケット』の中で莫大な利益を上げながら拡大してきました。そのため、原子力発電計画を中止した場合には日本経済全体に大きな影響を与えることになります。

その結果、社会的な意味においてマイナスであっても原子力関連産業を『保護』することそれ自身が一つの経済的な目的となっているのです。

この構造は、原子力同様の経済構造を持つ軍需産業分野に酷似しています。事実、日本においてはこの両分野に同じ企業が関っているケースが非常に多いのです。この事は、あまり考えたくはないのですが、国の原子力政策の一部に核兵器の『自給』という構想を持っているのではないかという危惧を否定できないのです。

3回にわたって、今日の工業化社会の歪みを最も端的に示している原子力発電について検証してきました。これまで見てきたように、原子力発電及び核燃料サイクルは、今日において最も早急に廃止すべき工業システムであることが理解されたと思います。日本の核燃料サイクルの中核的技術として開発が進められてきた高速増殖炉『もんじゅ』の技術的破綻は日本の原子力政策の大転換の必要性を示唆しています。

既に日本国内にはこれまでの原発の操業によって莫大な核廃棄物が存在します。今後は作られてしまった核廃棄物をいかに安全に管理するかという技術開発だけに専念しながら、原子力マーケットを縮小していくことが国・電力各社・原子力関連企業の責務だと考えます。

以上、稚拙な文章ですが、1996年時点でも現在でも原子力発電の問題の本質はほとんど変化していないことがわかります。1996年時点で予測した原子力発電所事故の危険性については、図らずも福島第一原発事故によって検証することになったのは悲しい現実です。

さて、本題に戻ります。日本の新聞社は、既に新聞購読料よりも広告収入や新聞販売以外の事業収入のほうが大きくなっています。その結果、新聞報道は株主である企業や広告主の意向に大きく左右されており、第四権力(行政・立法・司法・報道の四者の権力の総称である。特に、報道を三権になぞらえ「第四(の)権力」という。)としての独自性は最早完全に失われ(原発事故によって日本では既に三権分立さえ形骸化していることが分かりました。)、国や大企業の広報装置になっていることを理解しておかなければなりません。特に原子力や自然エネルギー発電という国家の主導する政策、そして巨大な利権構造を持つ事業に関する報道には、今後とも十分注意し、批判的に評価していかなければなりません。

朝日新聞は原発から乗り換えて自然エネルギー関連企業に食い込むことにしたのか、論理的に破綻した自然エネルギー発電に関する提灯企画を連発しているのは興味深いところです。

追記:12月18日の西日本新聞にこの件に関する弁明記事が掲載されました。

No.696(2011/12/14)再生可能エネルギー特措法は不要?

このHPでは、現在提案されている風力発電や太陽光発電はエネルギーの浪費であり、導入に科学的な合理性が無いことを主張してきました(例えば「連載 脱原発は科学的必然」No.593~No.596)。その立場から、菅内閣の置き土産である再生可能エネルギー特別措置法に反対しています。

ところが、政府のエネルギー・環境会議のコスト等検証委員会が驚愕の(笑)電源別の発電コスト試算結果を公表しました。まず新聞記事を示します。

この新聞記事では原子力発電の発電原価が大きく取り上げられていますが、この数値については原子力発電所の過酷事故によるコストの上乗せをわずか6兆円程度しか考慮しておらず、おそらくバックエンドコストは現実を全く反映していない可能性が高いため、論評に値しないものです。既に報告した原子力委員会の原子力事故処理コスト試算の3兆8878億円に比較すれば多少大目ですが、現実とはかけ離れています。

むしろ今回注目したのは自然エネルギー発電の発電原価です。試算結果では現状で、石炭火力が9.5円/kWh、LNG火力が10.7円/kWhであるのに対して、風力発電は条件が良い場合には陸上で9.9円/kWh、洋上で9.4円/kWhとされています。

これは私の知る限りでは聞いたことの無い驚異的に安い発電原価です。比較的風が安定している西欧諸国においても、風力発電コストは既存の火力発電コストに比較するとはるかに高いというのが実情であり、その結果、風力発電電力に対して固定価格買取制度が導入されたのです。

一体、コスト等検証委員会はどこの風力発電を元に試算したのか分かりませんが(笑)、これだけ風力発電コストが安いのであれば、少なくとも風力発電は再生可能エネルギー特措法の対象から外すべきだと答申すべきでしょう。既存の火力発電と同程度の発電原価であるにもかかわらず、風力発電にだけ優遇買取料金を設定するなど、電力市場の公正に反します。少なくとも風力発電に対して、建設時のNEDOをトンネルとする政府補助金の投入や再生可能エネルギー特措法は不要です。皆さんはどう思われますか?

No.695(2011/12/14)COP17日本は京都議定書不参加

国内ではあまり大きく取り上げられることもなくなった国連気候変動枠組み条約締約国会議ですが、第17回会議の主要テーマは、第3回会議=京都会議で決められた京都議定書の約束期間が終わる2012年以降の新たな枠組みをどうするかという問題でした。

京都議定書の実効性について確認しておくことにします。京都議定書第3条では、2008年から2012年までの期間中に、先進国全体の温室効果ガス6種の合計排出量を1990年に比べて少なくとも

5%削減することを目的と定めました。

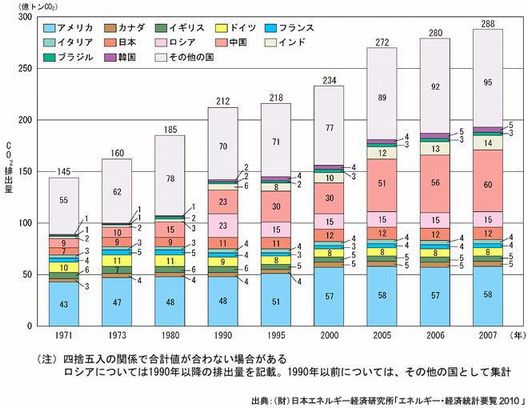

上図から分かるように、京都会議以降も一貫してCO2排出量は急増しています。削減義務を負った先進各国にしても、実質的に1990年レベルから5%の削減を果たした国は皆無といってよいでしょう。明確に増加を示したカナダは今回の会議において、京都議定書から離脱することを表明しました。

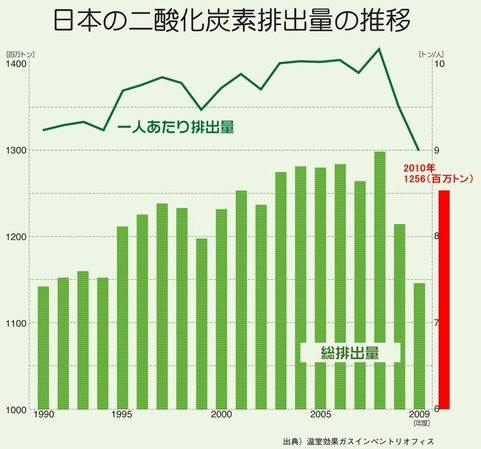

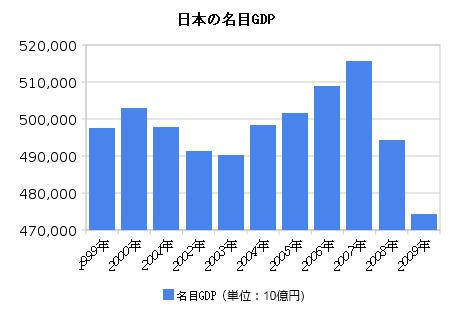

日本においてもCO2排出量は温暖化対策技術の導入には係りなく、経済活動規模に連動して全般的に増加を続けています。図らずも、2008年のリーマン・ショック以降に経済不況に陥り、2009年には1990年レベルにまで減少しました。しかしその後の経済回復にしたがって再び急増しています。2010年には2009年に対して3.9%増の12億5600万トン(=1,256百万トン)にまで増加しています。京都議定書最終年に当たる2012年までに日本に課せられた削減目標値をクリアーすることは不可能です。

この間の状況から、CO2温暖化対策という技術を導入したところで、CO2排出量が減少することは無いことが明らかです。更に、CO2排出量と経済活動が連動していることが明らかになりました。リーマン・ショックから分かるように、本気でCO2排出量を減らすつもりであれば、経済規模を縮小することが最も現実的な方法だということが分かります。逆に経済成長しつつCO2排出量を減少させることは技術的に不可能だということを理解すべきです。

第17回会議では、暫定的に京都議定書を延長し、次回会議で削減の数値目標を決めることになったようです。前述の通り、カナダは離脱し、日本は議定書からは離脱しないが参加しない(?)というあいまいな対応をとっています。

京都議定書の延長期間終了後、全ての国に対してCO2排出量削減を義務付けることは、おそらく不可能であろうと思われます。財政破綻の危機に瀕しているEU諸国の状況や、財政基盤の弱い新興国にとってCO2排出量抑制のための高い代償を支出する余裕はなく、実質的に世界規模のCO2排出量削減政策は破綻することがほぼ決まったと考えてよいでしょう。

No.694(2011/12/07)食品放射能風評被害?

いえ実害です!福島県産米・明治粉ミルク

福島県が県産の新米の放射能汚染に対する安全宣言を10月に早々と発表しました。このコーナーではNo.677「福島米の杜撰な放射能安全宣言」で県のサンプル調査の網をすり抜ける危険性に言及し、全量検査の必要性を述べました。その後予想通り、JAや民間の自主的な放射能検査で相次いで食品暫定基準値の500Bq/kgを超える値が検出されました。これによって福島県の安全宣言が全く信頼できないことが明らかになり、むしろ消費者の中に疑心暗鬼が増幅されています。これを払拭するためには最早全量検査と基準値以下でも放射能の値を消費者に分かるように明記することしかありません。

そして今回は明治の粉ミルクから放射性セシウムが検出されました。この件もNPO法人の放射能検査で発覚したものです。この件に関して、原料乳に対する放射能の測定は行われてこなかったようであり、果たして発覚後の明治の説明のように乾燥処理段階で外気からセシウムが混入したのか、あるいは原料乳そのものにセシウムが含まれていたのか、疑問が残ります(武田邦彦氏ブログ「明治の粉ミルクから1キロあたりセシウムなど30-40ベクレル」参照)。

この明治粉ミルク事件にしてもNPOによる検査がなければ見過ごされていたに違いありません。また既にかなりの量の放射能汚染粉ミルクが乳児に与えられていることは間違いないのです。

この事件が発覚して以後のNHKニュースでは「専門家」という女性(国立医薬品食品衛生研究所の松田りえ子食品部長)が繰り返し登場して、検出された放射能は①粉ミルクに対する暫定基準である200Bq/kgよりも低い値であり、しかも②乳児に与える場合には水で7倍程度に希釈されるので健康被害は無いと述べていました。

しかし現実には、乳幼児の内部被曝による影響についての疫学調査によって事実を確認したデータは存在するはずもなく、単なる口からでまかせの彼女の希望的な観測に過ぎないことは明らかです。このような非科学的な未確認情報を、さも事実であるかのように報道し続ける犯罪的なNHKの報道姿勢には呆れ果てるばかりです。

この種の科学的な問題については、少なくとも報道する前に報道機関として発言内容の裏を取ることが最低のルールでしょう。近年のNHKをはじめとするマスコミの科学報道では、手間のかからない、テレビに映りたいお調子者のいわゆるカッコつきの御用学者の個人的な思い込みによる発言をそのまま事実であるかのように垂れ流すのが当たり前になってしまっています。情け無い限りです。

福島第一原発事故によって広大な農地や海洋が放射性物質によって汚染されており、今後長い間農産物や海産物が放射能に汚染され続けることは避けることが出来ません。この2件の事件を教訓に、放射能汚染が考えられる全ての食品について全量検査を行える体制を確立することが急務です。