HP管理者から

No.527 (2011/02/05)暴走する科学技術 その⑦

前回まで、暴走する『国家プロジェクト』について、代表的な4つの例を紹介してきました。もう一度まとめておきますと、

1.エネルギー供給関連プロジェクト(原子力、新エネルギー)

2.地震予知プロジェクト

3.人為的CO2地球温暖化対策プロジェクト

4.宇宙開発プロジェクト

の4つです。これらの中でも1と3は密接に関連しており、ここでは詳しく触れませんが私たちの今後の生活に直結する重大な問題を含んでいます。

ここに挙げた国家プロジェクトの共通の問題点は、前にも述べたとおり、第一に短期的にはその効果を期待されず費用対効果を無視した国費の投入が許されてしまうことであり、第二に規模が大きく、そのためにこれらのプロジェクトを遂行する機関や人員も大規模になる結果、小回りが利かなくなり、プロジェクトの目的が誤っていたり、とても実現できそうもないことがわかっても、組織防衛そのものが目的に転化し、何らかの理由をでっち上げてでも国家予算を貪り続けることです。

一昨年の事業仕分けにおいて蓮舫氏が理研が主導していた次世代スーパーコンピューター開発について、疑問を呈したことに対して理研理事長の野依が「歴史の法廷に立つ覚悟はあるのか」という意味不明の(笑)恫喝的な発言を行ったことは記憶に新しいところです(No449(2009/11/26)文科省予算にたかる魑魅魍魎の正体)。彼のこの発言は、ノーベル賞科学者の純粋学問的な発言などではなく、理研という『利権』団体のトップとして、自らの利権を守るための盗人猛々しい、実に傲慢で利己的な発言です。

一言付け加えておくと、コンピューターとは単純計算を行うための道具に過ぎず、本質的な科学の進歩とは直接的な関係は有りません。問題は何を計算させるのかであり、道具の良し悪しなど瑣末な問題です。

例えば、日本が中心的に行ってきた温暖化についての気候予測のシミュレーションでも分かるとおり、実質的には何の役にも立たなかったというのが実態です。一時期は世界最高速の演算速度を誇った初代地球シミュレーターは、1,000億円近い費用を投入したにもかかわらず、役に立たない気候予測シミュレーションをしただけで、既に見捨てられようとしているのです。いくら素晴らしい道具があったとしても、それを使う日本の気象研究者の質はきわめて低いのですから、まともなシミュレーションなど出来るはずがないことをこの間の事実が見事に証明したのです(笑)。

日本の政治家や無能なマスコミ・報道機関の連中はその無能さによって、『似非科学』研究者グループという利権団体の利己的で非科学的なプロジェクト継続理由を批判する能力を持たないために、これらの無用なプロジェクトに国費を垂れ流し続けているのです。日本国民はこうした科学と名のつく無駄な事業に対して批判的な発言をすることに自信がないようで、あまりにも寛容すぎるようです。

次回からは国家プロジェクト以外の技術開発について考えることにします。

(続く)

No.526 (2011/02/04)暴走する科学技術 その⑥

4.宇宙開発プロジェクト

宇宙開発という言葉には、かなり違和感を感じます。開発という言葉の意味はgooの国語辞書では、

『かい‐はつ【開発】

[名](スル) 1

土地・鉱産物・水力などの天然資源を活用して、農場・工場・住宅などをつくり、その地域の産業や交通を盛んにすること。「農地を―する」「未―」 2

新しい技術や製品を実用化すること...』

と説明されています。

宇宙開発という場合、辞書の説明の1の意味で果たして宇宙を人間によって開発することが可能なのでしょうか?私は不可能だと考えています。莫大なエネルギーと資源を投入して宇宙船を太陽系の地球以外の天体に送り、そこで資源を採掘して再び地球に運搬することなど、技術的にほとんど不可能ですし、仮に技術的に可能だとしても投入エネルギー・資源量に対する効果としては全く無意味であろうと考えるからです。

次に辞書の説明の2の意味における開発です。宇宙に関する実用的な技術とは、地球の周回軌道上に人工衛星を設置する技術です。

人工衛星には2つの類型があり、一つは宇宙空間から地球表面を観測する衛星です。具体的には気象観測衛星やスパイ衛星がこの類型に属します。もう一つは通信衛星です。

おそらく実用的な宇宙開発技術とはこうした人工衛星を軌道上に設置する以外には有り得ないでしょう。その意味で、国家からの莫大な技術開発費という血税を投入する宇宙開発は、技術開発プロジェクトとしての役割は既に終了したと考えられます。今後は、必要に応じて通常の公共事業と同様に、費用対効果を考慮したうえで実施すればよいのです。

ところがJAXAの多くの研究者諸君は、人間社会における効果としては全く意味のない有人宇宙ステーション国際プロジェクトを踏み台にした有人宇宙船打ち上げや『はやぶさ』を利用したプロバガンダで国民を誘導し、莫大な国家予算を貪り続けようとしています(No469(2010/04/14)NHKお馬鹿番組の記録06/No477(2010/05/27)NHKお馬鹿番組の記録07)。

勿論、宇宙や太陽系の基礎科学的な研究を全否定するつもりは毛頭ありません。それは大学や通常の観測所・研究機関の予算内で進めればよいことであって、莫大な国家予算を投入して国家プロジェクトとして技術開発する類の物ではないのです。

(続く)

No.525 (2011/01/28)暴走する科学技術 その⑤

3.人為的CO2地球温暖化対策プロジェクト

これは原子力発電や新エネルギーとも関連する、現在最も大きな国家プロジェクトでしょう。菅民主党政権はトップセールスで海外に温暖化対策技術を売り込み、国内でも原子力や新エネルギーへのエネルギー転換によって産業構造の変革を構想しています。しかし、このプロジェクトは歴史上最も愚かな国家プロジェクトとして記録されることになるのではないかと考えています。

まず第一の問題は、このプロジェクトの目的自体が誤っていることです。

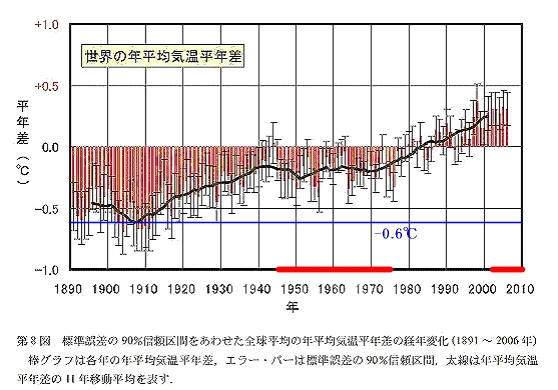

ご存知のように、20世紀終盤から21世紀にかけて観測されている気温の上昇傾向について、

①気温の上昇の主因は大気中のCO2濃度の上昇であり、

②気温の上昇は人間社会に破滅的な悪影響を及ぼす

という基本的な認識の下、

③大気中のCO2濃度上昇の原因は人為的なCO2放出量の増加である

という『人為的CO2地球温暖化脅威論』がこのプロジェクトの背景にあります。

この問題については、既にこのHPで繰り返し述べていますが、ここにあげた3項目全てが誤りであることが明らかになっており、プロジェクトの対象とする『人為的CO2地球温暖化』現象というものは実在しないのですから、その対策技術を開発するということは不合理なのです。

まず最初の暴走は、気象研究者の中に起こりました。温暖化対策が国策となったことによって気象研究に対して、それまでとは比べ物にならない多額の国費が投入されることになりました。気象研究者は必ずしも人為的CO2地球温暖化というシナリオに賛成ではなくても、『温暖化に関する』研究テーマであればいくらでも研究費を得ることが出来るのですから、敢えてこれを否定するような意思表示を行うことはありませんでした。

その結果、気象研究に関連する研究者集団は一大利権集団と化し、人為的CO2地球温暖化に異議を唱えることが出来ない環境が形成され現在に至っています(→気象学会裁判、東大IR3S裁判)。

更に、このプロジェクトの中核の一つである温暖化予測分野の研究では、その手法に大きな問題があります。この分野では、気象観測データからは未だかつて大気中CO2濃度の上昇によって気温が上昇するという現象は一切観測されていないのです。逆に、観測データは気温の上昇が大気中のCO2濃度を上昇させていることを明確に示しています(→槌田「原因は気温高、CO2濃度増は結果」物理学会誌Vol.65No.4)。

温暖化研究では、『人為的なCO2放出が大気中のCO2濃度を上昇させ、それによる付加的な温室効果によって気温が上昇する』という結論が先にあり、この結論を導くための数値計算モデルを作るという、正に倒錯した手法をとっています。

温暖化数値シミュレーションの過程で一時期世界最高の計算能力を誇った地球シミュレーターという“ウドの大木”とでも呼ぶしかない電子計算機が導入されました。これは、科学技術庁(1998年度当時)が600億円を投じて開発を開始し、2002年3月15日に運用を開始しました。その維持費用は年間約50億円というとんでもない代物でした。

一昨年末のClimategate事件発覚以降、人為的CO2放出による地球温暖化という虚構を明らかにするレポートがようやく日の目を見るようになりつつありますが、日本国内では未だに温暖化研究によって血税を貪ろうとする大多数の気象研究者の暴走は続いています(→学術会議シンポジウム)。

人為的CO2地球温暖化脅威説を背景に、その対策技術の開発・普及に対しても莫大な国費が投入され続けています。この個別技術開発に携わる工業技術者は更に近視眼的な暴走を続けています。

彼らは、勿論、人為的に放出されたCO2が温暖化の原因であるか否か、あるいは温暖化が人間社会にとって破滅的な悪影響を与えるか否かなどという問題には一切興味を持っていません。彼ら技術者の興味は、温暖化対策関連で投入される国費を如何に効率的に企業収益に結びつけるかなのです。

例えば、典型的なのが燃料電池車の研究です。自動車技術者にとっての目的とは自動車が走行するという機能を果たす段階でCO2を放出しないということだけなのです。

企業技術者は、国に対して『燃料電池車は一切CO2を放出しない』ことを提示し、研究開発補助や販売促進の購入補助を求めるわけです。国は少なくともCO2放出量削減対策(温暖化対策としては本質的に誤っていますが、)として、生産プロセスから廃棄プロセスまで含めた全ライフサイクルにおいて社会システム全体に対してどのような影響を与えるかを判断しなければなりません。しかし、無能な役人にはそのような能力はなく、企業技術者の視野狭窄と役人の無能によって似非CO2放出量削減技術開発が暴走しているのです。

(続く)

No.524 (2011/01/27)暴走する科学技術 その④

2.地震予知プロジェクト

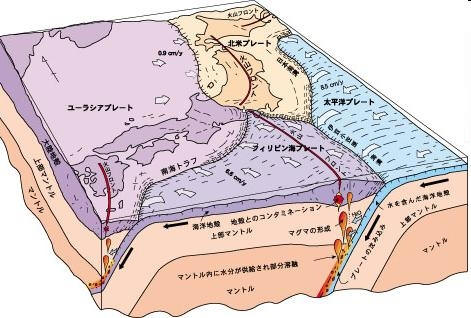

日本はアジア大陸の東に浮かぶ弧状列島であり、大陸プレート(ユーラシアプレート)に向かって海洋プレート(北米プレート・太平洋プレート・フィリピンプレート)が沈み込む位置に形成された付加体によって構成されています。その結果、世界有数の地震国です。

日本列島の地下:財団法人全国地質調査業界連合会

http://www.zenchiren.or.jp/tikei/index.htm

このような状況から、日本において地震研究が盛んに行われることは自然なことです。そのような中で、第二次世界大戦後になって日本における本格的な地震予知の国家プロジェクトが開始されることになります。この辺りについて、名古屋大学の山岡氏のホームページの記事を引用しておきます。

(前略)

測地学審議会の建議にもとづく地震予知計画は1965年から始まり、第7次計画まで続いた。途中で東海地震説が発表され、東海地震予知のための監視体制が取られるなど、国民の地震予知に対する期待を受けて30年間計画が継続された。この計画の中で大学などの研究機関に観測網や研究組織が整備され、地震の研究が進むとともに多くの専門家が育った。しかしながら、地震の前兆現象の把握と解明を目指した研究計画は、十分な地震前兆観測例を得ることが出来ず、研究計画としての行き詰まりを迎えていた。また阪神淡路大震災の大災害により、国民が地震予知に対し過剰に期待していたことがわかり、計画の見直しが迫られた。

地震調査研究推進本部を設立するなど、国が地震予知研究から地震防災研究に軸足を移していく中、地震研究者は地震予知研究の刷新を模索していた。新しい地震予知研究計画は、測地学審議会からの「地震予知のための新たな観測研究計画について」という建議として実現した。新しい研究計画は、地震の準備から発生に至る全過程を解明し、各種観測による地殻の状態のモニタリングと予測シミュレーションとを組み合わせて地震予知の実現を目指す研究計画となっている。計画は1998年から5カ年計画として実施され、現在はその2次計画が実施されている。

(後略)

(出典/『

地震予知研究の歴史』:http://www.seis.nagoya-u.ac.jp/yamaoka/outreach/books/history.html)

勿論、地球科学の一分野として地震研究が進められることには異議はありません。しかしながら、現実の人間社会の防災計画とリンクした技術開発プロジェクトとしての地震予知には全く賛同できません。

固体地球の科学やその一分野としての地震研究によって、地球の内部構造に対する理解は進んできています。しかし、例え地震の発生する物理的な条件が明らかになったとしても、数十年~数百年、あるいはそれ以上の発生周期を持つような地震の発生をピンポイントで的確に予測して、これを地震防災、つまり避難行動などの基礎とするということが不可能なことは、地震予知研究の開始当初から研究者自身は十分に理解していました。それでも、国家予算を自らの研究に利用するためには公にこの問題に触れることはタブーであったのです。

山岡氏のレポートにある通り、東海地震を中心に全国的に観測体制を強化しても、地震の前兆現象を的確に特定し、その後の防災行動に役立てることは全く出来ないことが事実によって確認されてきました。阪神大震災、中越地震などの巨大地震さえ、です。

人間社会の時間スケールに対して地震という固体地球の物理的な現象の発現の時間スケールは長すぎ、地震への対応を人間社会の防災システムに内部化するという発想自体に本質的な誤りがあるのです。日本列島という大陸プレートと海洋プレートが複雑にぶつかり合う場所では、いつ・どこで巨大地震が発生しても決して不思議なことではありません。しかし逆に、地震発生の場所や時期をピンポイントで特定することは鼻から無理なのです。

本来、地震予知とは『今後XX年間の期間においてYY地域でマグニチュードZZ程度の地震の起きる可能性は60%』等という確率的推定なのです。それ以上を期待することは無理なのです。

この点について山岡氏は『また阪神淡路大震災の大災害により、国民が地震予知に対し過剰に期待していたことがわかり、・・・』と述べていますが、これは確かに地震研究者としては素直な思いなのでしょうが、しかし地震予知研究プロジェクトが国(無能な政治家や官僚)を騙して進められていたことを告白しているといっても良いでしょう。

国や国民が地震予知に期待したもの、あるいは国の地震予知プロジェクトの目的は、現実に生きる実体を持つ人間の生命や財産、あるいは社会システムを地震という自然災害から守るための情報であって、現象を確率的に捉えることではなかったのですが、地震研究者は『地震予知』研究に対する誤解あるいは認識の齟齬を隠したままこれを悪用して国庫から自らの研究予算を騙し取ってきたのです。

さすがに、無能な官僚も地震を予知することは不可能と理解し、自らの無能を隠蔽するために『緊急地震速報』を発表することにしました。緊急地震速報は、平成19年10月1日9時から気象庁が提供を開始しました。この緊急地震速報は、地震予知とは全く異質の情報であり、地震発生後に地震の発生を知らせる情報です。

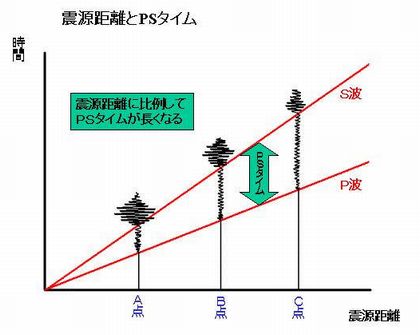

http://www.cive.gifu-u.ac.jp/lab/ed2/kensaku/pstime.html

地震の波動には粗密波(地震波の伝播方向と平行に振動)である縦波(P波、初期微動)と剪断波(地震波の進行方向と直角に振動)である横波(S波、主要動)の2種類があります。P波の伝播速度は岩盤中で5~7km/秒程度、S波は3~4km/秒程度です。

緊急地震速報では、地震の発生後にP波の到達を観測することによってS波の到達を知らせるものです。図からわかるように、観測点と震源の距離とPSタイム(P波が到達してからS波が到達するまでの時間)は比例関係になります。その結果、震源に近く大きな揺れや被害の予測される地域では緊急地震速報は全く役に立たない(S波の到着に間に合わない)可能性が高いのです。いずれにしても、PSタイムの数秒間でどれだけ災害が軽減されるのか・・・。

地震予知研究が開始されて半世紀以上が経過し、防災情報として利用し得るような地震予知が技術的に不可能ということが実証されたにもかかわらず、山岡氏によると『新しい研究計画は、地震の準備から発生に至る全過程を解明し、各種観測による地殻の状態のモニタリングと予測シミュレーションとを組み合わせて地震予知の実現を目指す研究計画となっている。計画は1998年から5カ年計画として実施され、現在はその2次計画が実施されている。』と報告されています。一体いつまで無駄な国家プロジェクトが続けられるのでしょうか。

ちなみに土木屋として言わせてもらえれば、いつ・どこで発生するか分からない巨大地震が起こった場合の社会的なリスクを最小にするためには、人・社会システム・産業を広範囲に分散しておくことです。経済的な効率を最優先して東京を始めとする拠点都市への更なる人・モノの集中を高めるなど自殺行為です。地震予知を行うより、確実に効果のある地震防災対策である都市の解体をお勧めします。

(続く)

No.523 (2011/01/25)暴走する科学技術 その③

1.エネルギー供給関連プロジェクト

②新エネルギー・自然エネルギー

戦後の日本の長期エネルギー戦略の最終目的は太陽光を中心とする自然エネルギーによる自立でした。この戦略は半世紀以上経過した現在でも変わっていません。

この太陽光という自然エネルギーを含む石油・原子力以外のエネルギー供給技術を総称して『新エネルギー』と呼ぶようです。この新エネルギーに関する国家的な技術開発プロジェクトのさきがけとなったのが、オイルショックのすぐ後に開始された『サンシャイン計画』でしょう。これについてATOMICA(原子力百科事典)からの記述を引用しておきます。

<大項目> エネルギーと地球環境

<中項目> 日本の新エネルギー

<小項目> 新エネルギー技術開発

<タイトル>

サンシャイン/ニューサンシャイン計画 (01-05-02-01)

<概要>

第1次石油危機直後の1974年にサンシャイン計画(新エネルギー技術開発計画)がスタートし、1978年からのムーンライト計画(省エネルギー技術開発計画)と地球環境技術開発計画を統合して、1993年からニューサンシャイン計画として再出発した。

2020年までの必要費用総額1.55兆円と見込まれるエネルギー・環境領域総合技術開発推進計画で、持続的成長とエネルギー・環境問題の同時解決を目指した革新的技術開発を重点とした通商産業省工業技術院(現独立行政法人産業技術総合研究所)のプロジェクトである。この計画実施のための新エネルギー技術開発機関として新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)が設立されている。

<本文>

1.計画の経過と体系

通商産業省工業技術院(現独立行政法人産業技術総合研究所)は、第1次石油危機翌年の1974年に新エネルギー技術について「サンシャイン計画」を、

1978年に省エネルギー技術について「ムーンライト計画」をそれぞれ発足させ、長期的な視点の下にエネルギー関連技術の研究開発を産官学の連携の下で推進し、さらに、1989年から地球環境技術に係る研究開発制度を発足させている。1992年までにサンシャイン計画に4400億円、ムーンライト計画に

1400億円、地球環境技術開発に150億円を投じ、各プロジェクトにおいて基本的な技術の確立、成果の実用化などに成果をあげている。

工業技術院は、1993年に上記の3つの計画・体制を一体化し「ニューサンシャイン計画」を発足させた。この計画の実行に必要な研究開発費は、1993

年から2020年の間で総額1兆5500億円(1年当たり平均約550億円)と見込まれている。本計画による最大限の努力を織り込んだ場合の技術ポテンシャルとして、2030年の日本のエネルギー消費量の1/3、二酸化炭素排出量の1/2の緩和に貢献することが期待されるとしている。

ATOMICAは、原子力を含めて新エネルギーの推進側からの見方をまとめたものですから、致し方ありませんが、『サンシャイン計画』は何の成果も残さず惨憺たる結果で放棄されましたが、既にその記憶さえ定かではないほど歴史的に風化しています。香川県仁尾町で行われた太陽熱発電実証実験が大失敗に終わったのは象徴的な出来事でした。

そして一旦は見捨てられようとしていたプロジェクトでしたが『CO2地球温暖化脅威説』の蔓延で状況が変わり、再びゾンビーのように『ニューサンシャイン計画』が蘇りました。しかし、新エネルギー技術としてまともな成果をあげたものは全くありません。

新エネルギー発電技術の風力発電や太陽光発電は、結局その本質的な問題である発電電力の不安定性が克服できるはずはなく、この致命的な欠陥を帳消しに出来るほどの発電効率の向上など全くありえないことが明らかになりました。

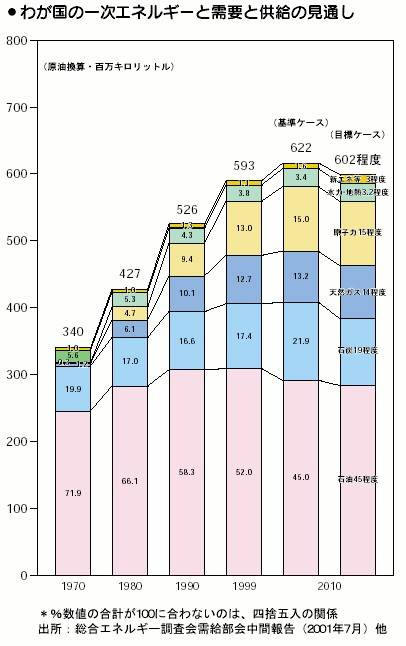

具体的な数値で新エネルギーの実像を見ておきましょう。

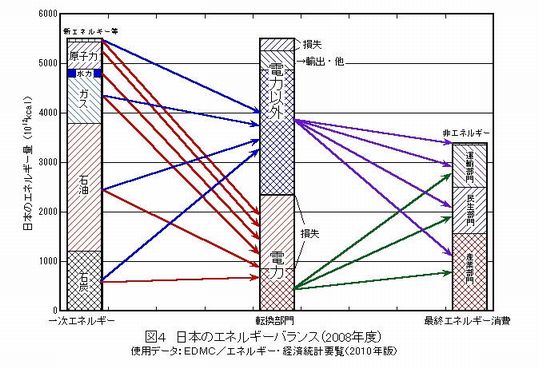

上図から明らかなように、1973年に新エネルギーの技術開発が開始され、既に40年近くが経過しているにもかかわらず、日本における一次エネルギー供給において新エネルギーの占める割合は僅かに1%程度というのが実態なのです。

本当に石油利用効率が高く効率的な技術であれば、新技術は急速に普及します。普及しない技術とはその裏返しであり、石油利用効率が低い技術であることを数字が明確に証明しているのです。

未だに自然エネルギーの致命的な問題点を省みずに、非効率的な風力発電や太陽光発電を国民からの強制的な電気料金の徴収という形で作った財源で政策的に導入を進めると同時に、NEDOを初めとする新エネルギー技術の開発に携わる研究者集団=利権集団を食わせるためにニューサンシャイン計画直轄事業だけでも年間550億円という莫大な国家資金=血税が浪費され続けているのです。

(続く)

No.522 (2011/01/25)マツダ、お前もか?!

昨年このコーナーのNo.491でマツダの戦略を大いに褒めたのですが、本日の朝のニュースによると、マツダも電気自動車の販売を開始するとのこと。販売戦略として選択肢を増やすと言うことなのでしょうが、なんとも情けない限りです。

No.521 (2011/01/21)資源エネルギー庁の謀略広告

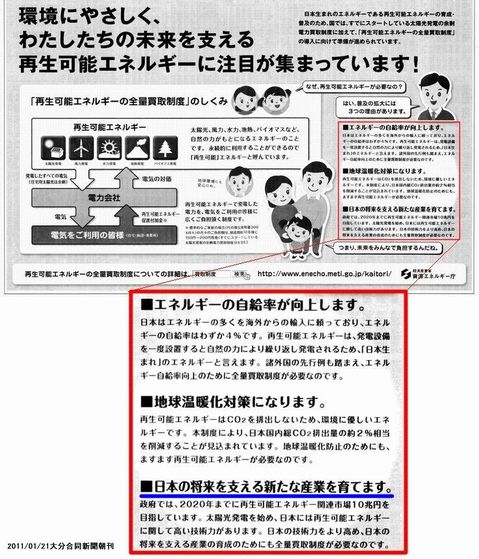

本日の大分合同新聞朝刊(そしておそらく全国の新聞の朝刊)に次のような経済産業省・資源エネルギー庁の全面広告(上半分は資源エネルギー庁のお手盛りのシンポジウムの記事という体裁)が掲載されました。

この問題についてはこのコーナーでも民主党菅首相の愚かな政策として紹介してきたのでご承知だと思います。ここに挙げられている『普及拡大の三つの理由』の内、前の二つは全く科学的な根拠のない虚構です。

理由1:エネルギー自給率の向上

再三このHPで説明してきたとおり、風力発電や太陽光発電は石油エネルギー投入量に対する電気エネルギー産出量があまりにも少なく、石油の浪費システムにしか過ぎません。更に致命的なのは自然エネルギーは不安定であり、電力供給の必要条件である安定供給をすることが出来ません。仮に蓄電装置を介してエネルギー供給を行おうとすれば、ただでさえ低いエネルギー産出比(=電気エネルギー産出量/石油エネルギー投入量)は更に絶望的に低くなり、全く使い物にならないことは電気事業者自身が最もよく知っています。

朝日新聞(2010.01.13)

風力発電装置や太陽光発電パネルは大量の石油を浪費することによって成り立っているのであって、石油消費量が増大することは大いに考えられますが、エネルギー自給率が向上することなど、金輪際ないのです。

理由2:CO2排出量の削減

理由1で述べたとおり、風力発電や太陽光発電に代表される自然エネルギー発電による供給電力は、石油エネルギー投入量に対して利用可能な電気エネルギー産出量が極めて少なく、その発電効率は現行の火力発電システムよりもはるかに低いのです。その結果、単位消費電力量当たりの石油消費量は火力発電をはるかに上回るため、CO2放出量もはるかに多くなるのです。資源エネルギー庁の言うCO2削減量は明らかな虚偽の数値です。

付言しておくと、風力発電は各地で低周波による健康被害が報告されているばかりでなく、設置場所の自然環境を破壊する施設であり、環境にやさしいなどというのは幻想に過ぎません。

以上で簡単に示したとおり、この経済産業省・資源エネルギー庁による謀略広告の自然エネルギー導入の自然科学的な理由は全く根も葉もない虚偽であり、これは国家ぐるみの詐欺行為です。彼らの本音は、第3の理由である『産業の育成のために金を払え!』ということだけなのです。この点をしっかり見ておくことが重要だと考えます。

No.520 (2011/01/20)暴走する科学技術 その②

今回は日本における国家プロジェクトの問題について考えることにします。

前回述べた通り、プロジェクト主義による科学技術研究は、まず第一に達成する目的が決められます。第二に目的を達成するタイム・スケジュールと期限が設定されます。そして第三に目的を達成するために必要な人員あるいは必要な予算が決定されます。

小規模で利益に直結するプロジェクトは企業活動として実施されますから、国家プロジェクトとして実行される科学技術開発は、当然のことながら国家でなければ成し得ない巨大プロジェクトであり、短期的には利益を得られないものになります。更に、開発費は国庫からの支出=国民の税金です。

以上の特殊性から、国家プロジェクトは長期的な展望にたって国民大多数にとって利益が得られる目的を設定しなければなりません。更に、長期に及ぶ研究開発では、社会情勢の変化による影響を受けるため、常にプロジェクトの中止を含む計画変更を柔軟に行うことが必要です。

しかし実際には、当初の目的自体が果たして国民大多数にとって有益なものであるかどうか疑わしいものが存在します。さらに、巨大プロジェクトを行うためには研究開発の専門組織が作られることが多くなり、短期的な結果を求められないこともあって無駄が増え、組織が肥大化し、そして次第に組織防衛そのものが目的に転化し、所期の目的を達成することを忘れてプロジェクト自体が暴走状態に陥るケースが後を絶ちません。

では、ここで暴走状態に陥っている具体的な国家プロジェクトの例を挙げてみましょう。

1.エネルギー供給関連プロジェクト

戦後日本の長期的なエネルギー戦略は、自前のエネルギー資源であった石炭を封印して、石油へのエネルギー転換に始まりました。しかし、石油はほぼ100%輸入に頼るしかないため、脱海外依存を目指す長期的なエネルギー戦略が構想されました。まず、原子力発電を実用化し、核燃料サイクルの確立と高速増殖炉の実用化、更に核融合炉を実用化し、最終的には太陽光エネルギーの利用を目指すものでした。

①原子力利用

技術開発としては、プロジェクト開始半世紀以上経過した2011年においても未だに原子力発電技術すら確立された技術とはなっていません。それどころか、半世紀に及ぶ原子力発電の『試験運用』によって、原子力発電は石油利用効率から見て、全くエネルギー供給技術として失敗であることが明らかになっています。電事連による表向きの公式発表でさえ、燃料再処理費用の赤字分だけでも20兆円程度になるとしています。再処理がされるかどうかは不明ですが、核廃物の最終処分方法さえ決まっておらず、その費用は予測することすら困難です。原子力発電(軽水炉)が石油の浪費であったことは最早明らかです。

出典:http://www.iae.or.jp/energyinfo/energykaisetu/kaisetu5.html

出典:http://www.iae.or.jp/energyinfo/energykaisetu/kaisetu5.html

図4から明らかなように、国家財政から莫大の研究費をつぎ込まれた上で、更に莫大な赤字を抱えつつ運用されている原子力発電であるが、供給される一時エネルギーのわずか1割程度をまかなっているのに過ぎない。最終エネルギー消費形態として、電気でなくてはならない場合以外を電力から石油などに切り替えることでエネルギー転換ロスを減らせば、おそらく原子力は不要である。

高速増殖炉の技術的な失敗によって核燃料サイクルという技術が決定的に無意味になったため、行き場を失ってしまったMOXを消費するために軽水炉で規格外のMOXを使用するプルサーマル方式発電という悪あがきの技術開発を行っています。

また、昨年再起動した高速増殖炉「もんじゅ」は再起動直後から事故を繰り返し、昨年8月の事故でほとんど回復不能な状態になっており、無駄な延命措置がとられています。この一時冷却材である金属ナトリウムを加熱して循環させるという生命維持装置の運用などに、月額17億円が費やされています。ナトリウム漏れ事故から昨年再起動するまでの15年間、毎年200億円程度、総額で3000億円もが廃熱として消え去っているのです。

■参考:高速増殖炉『もんじゅ』関連記事

高速増殖炉は増殖しない 核開発に反対する会ニュースNo.38 (槌田敦/2011/02)New!

ニセもんじゅに引導を渡す時が来た 核開発に反対する会ニュースNo.37 (槌田敦/2011/01)

「お釈迦」になったかニセもんじゅ(続報)核開発に反対する会ニュースNo.36 (槌田敦/2010/11)

「お釈迦」になったかニセもんじゅ (槌田敦/2010/10)

なぜ「もんじゅ」運転を強行するのか (槌田敦/2010/04)

更に核融合炉については、まったく技術的な可能性すらありませんが、未だに実験・技術開発が続けられています。原子力関連の技術開発プロジェクトは、独立行政法人日本原子力研究開発機構、電力各社、財団法人電力中央研究所、などによって進められていますが、原子力はエネルギー供給技術としては既に失敗が確定しているのですから、敗戦処理=原子炉廃棄技術、核廃物保管処理技術のみに技術開発方針の変更をする時期に来ているのです。

ただし、国は原子力技術については軍事利用を目論んでいるために、これからも原子力関連の技術開発を続けるつもりであろうと思われます。しかし、これは国民大多数の利益とは無縁の幼児的な一部軍事オタクの妄想であり、国家プロジェクトとして容認することは出来ません。

(続く)

No.519 (2011/01/18)菅民主党政権とは何だったのか

通常国会を前に、野党からの批判をかわす目的で内閣改造が行われ、第二次菅改造内閣が発足しました。今回の改造は、前の国会の問責決議に対応するための改造でしたが、更に菅内閣というものの性格が明らかになったようです。

菅内閣の性格は既に何度か触れていますが、本質的に極めて保守的で対米従属を基調とする、大企業優遇・弱者切捨て内閣です。

有権者が長らく続いた自民党保守政権と決別して民主党を選択した理由は、自民党保守政権、とりわけ小泉によって進められた新保守主義、経済的には国家による経済的規制を取り払い民間企業を野放しにし経済的弱者の急増をもたらし、外交では武力を背景とする力の正義を肯定する政策への反発からでした。

有権者が望んだものは大企業の横暴を規制し、大企業を優遇するための国庫からの膨大な無駄な支出を見直し、それを経済的な弱者救済の施策に振り向ける改革であり、小泉の経済政策で拡大した低所得者の増大と格差の拡大を是正することでした。

民主党政権は、これを実現するために『事業仕分け』を行いましたが、法的拘束力がないばかりか、仕分け人の不勉強もあり、実質的には各省庁の既得権益はほとんど手付かずで温存されることになりました。

鳩山に替わった菅は、政権交代半年あまりで、何の成果も得ぬまま、党内総括も国民に対する説明もせずに選挙公約であった国庫支出の見直し路線をなし崩し的に放棄し、各省庁との馴れ合いの『現実的な』財政政策として消費税増税と法人税率の引き下げという安直な、自民党保守政権が目指していた財政政策を復活させました。これを実現するために今回の内閣改造ではこともあろうに自民党において財政政策を担当していた与謝野を入閣させるという強引な人事までを強行しました。

更に、菅改造内閣の経済政策のもう一つの柱が環太平洋戦略的経済連携協定=TPPへの積極的な参加を目指すことであり、これに慎重だった前大臣を廃し推進に前向きな海江田万里を経済産業大臣に横滑りさせるという人事を行いました。

第二次菅民主党内閣の二つの重要政策、つまり消費税増税・法人税率引き下げという『盗人(=大企業)に追い銭』的な財政政策と、環太平洋戦略的経済連携協定=TPPへの参加による関税撤廃という経済政策は、正に日本の大企業の意図に沿った政策であり、小泉政権のもたらしたひずみを是正するどころか、これを更に拡大する弱肉強食の財政・経済政策です。

更に、ただでさえ違憲の自衛隊を更に『専守防衛』から『動的=戦う軍隊』へと変貌させ、日米韓軍事同盟化を目指した動きも活発です。

かつて、市民運動家としての菅直人のシンパであった人の中には菅内閣に対する幻想を持つ人も居るようですが、実態は弱者を平気で切り捨てる極めて強権的な内閣であることを率直に認めるべきです。

内閣総辞職あるいは解散総選挙になるかどうかは分かりませんが、おそらく今年中には菅内閣は崩壊することになるでしょう。また、民主党政権も維持できないでしょう。結局、菅民主党内閣とは、自民党もなしえなかった消費税増税・法人税率引き下げ、TPPへの参加という露骨な弱者切捨て政策に道筋をつけ、その結果民主党政権を崩壊させ、再び保守大連合政権の登場する基礎を築くことだったのかもしれません。

No.518 (2011/01/17)暴走する科学技術 その①

通常、現在の社会において科学・技術の『進歩』というものは肯定的に扱われるようです。しかしこれには大きな違和感を持っています。今回から数回にわたって、異様な展開を見せる今日の科学技術の肥大化について考えてみることにします。

科学というのは人によって解釈が大きく異なる言葉です。ここでは、自然科学、つまり物理的な実体を持つものや現象についての仕組みや、その背後にある法則性を論理的に明らかにする学問ということにしておきましょう。その意味で、科学というもの自体は時代を超越しており、また社会的な評価には馴染まないものでしょう。

これに対して技術は全く異質な存在です。技術とは、その時代あるいは特定の国家など特殊な状況下において、その社会(権力)の現世的な利益を得るための道具となるモノを、科学的な知識を背景に具現化する手段のことです。それ故、技術は時代や国家の権力構造や経済・社会構造、理念などに深く結びつき、社会的な評価の対象となります。

このように、全く異質な『科学』と『技術』を一緒くたにして論ずることは、誠におかしなことです。一般的に『科学技術』として語られている事柄を注意深く見ると、そのほとんどは工業的な技術に関する事柄のように思われます。つまり科学技術という言葉の示す内容は応用科学≒主に工学の対象となる事柄であり、基礎科学=本来的な科学の成果を利用して人間社会の要求を実現する手段の意味で用いられているのです。

『科学』と『科学技術』という言葉は、一般的にはほとんど同義語として用いられているようですが、前述の通り実際には全く異質な内容であることを確認しておきたいと思います。本来的な科学の方法が未知の現象の観察から新たな現象や法則性を抽象する帰納的な過程であり、科学技術の方法は、初めに明確な目的があり、これを実現するために既存の科学的知見を演繹的に利用する過程であり、全く指向性が逆なのです。

今日の科学の問題の一つは、本来的な科学の範疇に属する問題の解明に携わる研究者自身が『科学』と『科学技術』を混乱して、ともすると未知の現象に対して、既存の知見の組み合わせによって理解しようという方法論を用いることに何の疑いも持たないようになっていること(例えば典型的な例は、気候予測の数値シミュレーションがあります。)だと思います。

科学技術とは産業革命以降の工業化されシステム化された技術開発の過程から、必然的にそのパトロンとなる国家あるいは資本と結びつく中でその意向を受けながら進化してきたように思います。その典型的な例の一つが第二次世界大戦末期に米国で行われた通称『マンハッタン計画』と呼ばれる核爆弾開発プロジェクトです。

マンハッタン計画は、核分裂反応という自然科学的な知見を利用して核爆弾という強力な爆弾を可及的速やかに実現するという明確な目的が存在し、これを実現するために国家の下に必要な人材・物的資源そして資金を集中投下して実行されました。これが現在のプロジェクト主義の先駆けとなりました。

戦後日本の復興においてもプロジェクト主義が導入されることになり、高度経済成長期には一定の成果をあげたものの、バブル崩壊以降はプロジェクト主義の弊害が顕著に現れるようになりました。

(続く)

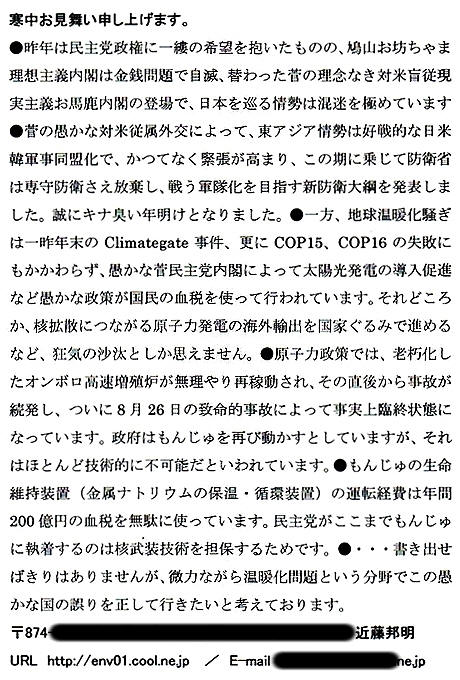

No.517 (2011/01/09)寒中お見舞い申し上げます。

今年の西日本の冬は、このまま行くと平年気温を大きく下回る寒い冬になりそうです。私の住居から見える1000m級の山は年末以来、雪が消えることがありません。前回の2005~2006年にかけての大雪の場合もそうでしたが、寒い冬は人間の生活にとって直接的な脅威となります。今回の豪雪と寒波は既に西日本の日本海側に大きな災害をもたらしています。

中緯度に位置する日本の冬程度の寒波でも、決して人間にとって住みやすい環境ではありません。より高緯度地域に住む人々にとって、寒冷化は死活問題であろうことは容易に想像されます。人間社会にとって、温暖化という変化は好条件になることはあっても悪条件になる可能性は極めて小さいと考えます。直近の温暖期である中世温暖期では、今は氷に閉ざされているグリーンランドの南部は緑野に覆われ、牧畜のための入植が行われており、世界的にも食糧生産の好転によって様々な文明が繁栄しています。

このような状況を考えれば、温暖化“問題”などという捉え方自体がまことに滑稽なものに思えてなりません。人間とはなんと騙されやすいものなのでしょうか。この情報のあふれる社会では、大量な情報に流されないように意識的に自ら検証することを心掛けなければならないでしょう、自戒を込めて。

さて、私は年賀状を書かないことにしています(“明けましておめでとうございます”という言葉で始まる年賀状は現在の社会には・・・。)が、その代りに寒中見舞いを出すことにしています。以下、今回出した寒中見舞いの葉書をそのまま掲載しておきます。今年もよろしくお付き合いください。

No.516 (2011/01/07)地球温暖化は環境問題ではない③

~温暖化問題と核開発~

前回、温暖化問題の経済的側面について述べました。特に日本における温暖化問題には核武装と絡んでもう一つの軍事的側面があります。

そもそも米国において人為的CO2による地球温暖化が議会で報告された当初から、これは斜陽に向かいつつあった商用原子力発電業界の意向が強く反映していたという話を聞きます。この話の真偽のほどを判断するだけの歴史資料は持ち合わせていませんが、結局のところ欧米・日本の原子力業界を活気付けていることは間違いないようです。

このHPでは、日本における原子力開発(核技術の“平和利用”=原子力発電)はその表向きはともかく、その本質は核兵器開発のための技術蓄積であり、最終的な目標は日本独自の核兵器を保有することであると述べてきました。この主張に対してはかなり批判されることもありましたが、過去の機密文書が明らかになるにつれて、事実によって裏付けられてきました(たとえばNo.498、No.66参照)。

核武装を目論む勢力にとって原子力発電の斜陽化は重大な問題であったはずです。そこに現れた救世主が人為的なCO2放出による地球温暖化脅威説という、誠に都合の良い主張だったのです。こうして温暖化問題を背景に原子力発電は“発電時にCO2を放出しない”=“原子力発電はCO2を放出しない”というすり替え理論(笑)によって国民を騙すことで原子力発電の増設を正当化したのです。

さて、日本の核武装論について、それは旧自民党保守政権の一部の軍国主義者の考えだと勘違いしている方が多いようです。実は、民主党、自民党その他の政党も含めて、国会議員の1割以上は表向きにも日本の将来的な核武装を必要なものと考えているのです。おそらく、公式には認めないにしろ核武装を否定しない国会議員の割合は更に多いと考えるべきでしょう。

現在の菅民主党政権の米国盲従振りを見れば分かるように、民主党、特に菅-前原体制はもしかすると旧自民党政権以上に日米軍事同盟の一体化、あるいは日米韓軍事同盟化に積極的であり、軍事同盟化の妨げになる武器輸出三原則を放棄し、更には装備の共通化の動きを強めており、その延長線上に日本本土への核配備、国産核兵器開発へと向かう可能性は否定しがたい状況であることを確認しておかなくてはなりません。

かつて前民主党鳩山政権時に、鳩山氏は国連における演説で、『日本は核兵器開発技術を持っているが実際には核兵器を開発しなかった』と述べました。これは、一見日本が核の平和利用に徹しているようですが、裏を返せば『日本はいつでも核兵器を持てるのだ』という恫喝だったのです(日本は既に高速増殖炉“常陽”や“もんじゅ”の運転で即座に核弾頭に出来る超兵器級プルトニウムを保有し、H2ロケットで培った核弾頭運搬手段を保有しています)。民主党も自民党の核兵器技術を温存しておくという戦略を踏襲していることは明らかです。

例えば、ほとんど仮死状態にあった日本で唯一の超兵器級プルトニウム製造炉である“もんじゅ”に対して、一昨年、昨年と事業仕分けの俎上に上ったもののその存続を認めています。その後、再起動直後からもんじゅは事故を繰り返し、8月26日にはほとんど致命的な重大事故を起こしており、既にもんじゅは臨終を迎えているにもかかわらず、いまだに生命維持装置(金属ナトリウムの循環システム/年間維持費は200億円といわれる)を動かし続けて延命を図っているのです。この既に老朽化した欠陥だらけの高速増殖炉への執着は、経済的あるいは民生的には合理的に説明し得ないのです。

2回にわたって温暖化問題の自然科学以外の側面を紹介してきました。温暖化問題は先進工業国グループの権力者による経済・軍事的側面における極めてエゴイスティックな目論見を正当化するための道具として悪用されていることがお分かりだと思います。このような無法状態を正すためにも、自然科学として温暖化問題が全く根も葉もない虚構に過ぎないことを周知していくことが重要だと考えます。

No.515 (2011/01/06)地球温暖化は環境問題ではない②

~ドン・キホーテ?いや詐欺師!~

公の場において認めるかどうかは別にして、既に人為的CO2地球温暖化脅威論=地球温暖化問題は誤りであることは、自然科学者の間では当たり前の事実として認識されています。

しかし、気象学会や東大をピラミッドの頂点とする温暖化問題を食い物にしている利権集団のイカガワシイ研究者達は相変わらず地球温暖化の脅威を煽り続け、血税をむさぼることに血道を上げています。現菅民主党政権の周辺にもそういう研究者が取り巻いています。

さて、ではEU諸国や日本は地球温暖化問題になぜそれほどまでに執着するのでしょうか?答えは至極簡単です。温暖化対策が儲かると思われているからです。既に国や企業にとって人為的CO2地球温暖化脅威論が自然科学的に正しいか否かなど問題ではないのです。彼らにとって今重要なのは、温暖化対策市場という利益率の高い市場を世界規模に広げることなのです。

温暖化対策はなぜ儲かるのか?これは簡単なことです。例えば、『自動車は走行中にCO2を放出してはならない』という法律を作ったらどうでしょうか?これに対応するためには電気自動車か燃料電池車を利用しなければなりません。現在の内燃機関の小型自動車の車体価格は普及車では100万円前後ですが、電気自動車では400万円程度でしょうか。労せずして一台当たりの売上高は3倍以上になるのです。メーカーにとってこんな上手い話はありません。

いわゆるエコカーの例を挙げましたが、現在提案されている温暖化対策の中核技術の一つは末端の消費エネルギーの電力化なのです。電気エネルギーは高品質のエネルギー形態であり、単位エネルギー量を供給するためにかかる資源量や生産設備が石油を中心とする化石燃料によるエネルギー供給システムに比較して圧倒的に大きくなります。その結果、鉱物・エネルギー資源浪費的な技術となり、結果として高価格になるのです。

つまり、エネルギー技術体系として考えると、現状の化石燃料中心のエネルギー供給システムに対して、温暖化対策の名の下に進められようとしている電気エネルギー供給システムは大量の鉱物資源とエネルギー資源を必要とする極めて資源浪費的な=低効率で退行的なエネルギー供給システムなのです。通常では、電気でなければ成り立たない場合の利用、趣味的な利用を除けば、社会基盤を支える中核的なエネルギー供給技術として電気エネルギーを採用することは有り得ないのです。普遍的に電気で湯を沸かす社会とは異常なのです。

以上、エネルギー技術について触れましたが、その他の温暖化対策と称する代替技術も例外なく既存技術に対して高価格=迂回度が高く資源浪費的な技術です。もし廉くて優れた技術であるならば市場競争力が強いので温暖化対策などとは関わり無く補助金がなくても既に普及しているからです。つまり、殊更『温暖化対策』と銘打った技術あるいは商品とは非効率的で資源浪費的な高価格商品と同義であると考えて間違いありません。

同時に、この温暖化対策技術はEU諸国や日本などに有利な先端技術であるため、新興工業国グループとの差異化をはかり、世界市場における工業生産の覇権奪還を目論む先進工業国グループにとって戦略的な分野なのです。

冷静に考えれば、温暖化対策商品は極特殊な温暖化対策オタクを除けば、通常の市場では売れるはずがありません。しかし唯一つ方法があります。『温暖化対策をしなければ世界は破滅するのだ』という恐怖宣伝で世界中の国と国民を騙して、温暖化対策技術を工業製品の技術標準にすることです。そのために存在する組織こそが国連気候変動枠組み条約締約国会議なのです。

EU諸国や日本などの先進工業国は、温暖化問題を世界的な共通認識にした上で、温暖化対策製品を工業製品の技術標準にすることによって、世界中に売り込むことで工業生産における覇権を新興工業国から奪還するために既に莫大な先行投資を行っています。

例えば、東芝が温暖化対策技術として莫大な利益を生む原子力発電を海外に売り込むために米国のウェスチングハウス社を傘下におさめたのもその一つです。こうした企業にとって、既に投資した莫大な資金を無駄にしないため、更には温暖化対策市場からの莫大な収益を得るために、どうしても温暖化問題を正しいものとして世界共通の認識にしなければならないのです。これが、彼らが温暖化問題に執着する理由なのです。

菅民主党政権は、旧自民党保守政権以上に温暖化対策に熱心です。彼らは、単に無能であり、人為的CO2地球温暖化脅威論に騙されて、『本気で』温暖化問題という虚像に立ち向かう哀れなドン・キホーテなのでしょうか?確かに彼らの自然科学的な判断能力が極めて低いことは疑いのないところですが、中には薄々温暖化問題の嘘に気付いている者もいると考えるべきでしょう。そういう連中は国民を騙し続けても、自民党政権が公共土木事業を食い物にしたように、古い体質の公共土木事業に変わって温暖化対策事業を元にした新たな利権構造に仕立て上げようと画策していると見るべきでしょう。利権構造の中心に居るのが電力会社や原子力関連の事業者だということは疑いようがありません。民主党政権や温暖化対策に群がる企業は国家ぐるみの組織的な詐欺師グループなのです。

しかし、この目論見は早晩崩壊するのではないかと考えています。COP15、COP16の失敗で明らかになったように、次第に温暖化問題は世界政治の中で求心力を失いつつあるからです。

まず第一の理由は、新興工業国や更に貧しい地域の国民にとって温暖化対策技術を世界標準として受け入れるだけの経済的な基盤が存在しないことです。つまり、こうした国々は温暖化対策に振り向けるような経済的な余裕はなく、先進工業国の温暖化対策製品の市場にはなりえないのです。このような地域では同じ目的を実現できるのならば出来るだけ省資源的で安価な製品を選択することになるのです。結局、温暖化対策製品市場とは先進工業国内の自家消費だけということにならざるを得ないのです。

第二の理由は、EU諸国や日本を含めて先進工業国の財政状況は非常に悪化してきており、このような状況下で非効率的で高価な温暖化対策製品を構造的に自国内に普及させることは産業構造をますます高コスト体質にすることになり、国家財政が完全に破綻することになるからです。先進工業国にとって新興工業国やより貧しい国々を温暖化対策製品の市場に囲い込んで食い物にすることが出来ない限り、温暖化対策とは自らの首を絞めるだけなのです。

(続く)

No.514 (2011/01/04)地球温暖化は環境問題ではない①

~ある読者からのご意見~

さて、また一年が過ぎました。一昨年末にClimategate事件が起こり、直後のCOP15、そして昨年のCOP16と事実上、国連気候変動枠組み条約締約国会議は何も決められずに、崩壊の兆しが見えてきました。そのような中で、わが国の無能な菅民主党非論理内閣は、人為的CO2地球温暖化仮説を妄信する税金ばら撒き政策に邁進しようとしています。正にヤケクソの無茶苦茶な政策です。こんなことで貴重な血税が雲散霧消していくことを考えると、とても心静かでいられません。

このHPに長らくお付き合いくださっている方々には周知のことですが、このHPの目的は異様に肥大化した人間社会による自らの生活基盤である地球環境の破壊=環境問題の実態を明らかにしていくために情報を発信していくことです。

温暖化問題に関しましては、標準的な人為的CO2地球温暖化脅威論に基づく愚かな温暖化対策が環境問題を本質的に悪化させることを明らかにすることを目的に情報を発信しています。

温暖化問題と言われているモノはいくつかの複合した認識を繋ぎ合わせたものです。要約すると、

①産業革命以降に観測されている大気中CO2濃度上昇の主因は化石燃料の燃焼による人為的なCO2放出であり、

②CO2濃度の上昇による大気の付加的な温室効果によって異常高温になり、

③それによって人間社会に対して破滅的な影響が生じる

というものです。『風が吹けば桶屋が儲かる』的な(この比喩は若い人には通じるのでしょうか?)実はとても起こりそうもないあやふやなシナリオなのです。

もしこのシナリオが事実であるならば、このHPの主題である環境問題の一つです。逆に、このシナリオが事実ではなく、近年観測されている気温上昇の原因がその他にあったとしても、それは自然科学の問題としては重要でしょうが、最早このHPの興味の対象ではありません。まずこの点をご理解いただきたいと思います。このHPでは温暖化問題については前記の3項目の自然科学的な妥当性を検討することが主題であり、それ以上でもそれ以下でもありません。

温暖化問題が環境問題、つまり何らかの人間の関与が主因となって生じた現象であり、それが人間社会にマイナスの影響を与える問題であるためには、前記3項目が同時に正しいことが必要です。このHPではこの3点の内①②について直接検討を行い、いずれも根拠がないことが明らかになりました。③につきましては歴史的な事実から、現在よりも高温になることが人間社会にとってマイナス要因になることは考えにくく、むしろ完新世の最高温期である7000~5000年ほど前のヒプシサーマルあるいは気候最適期、1000年~700年ほど前の中世温暖期の両期間ともに豊かな食料生産によって様々な文明が繁栄した時期と重なっています。

もとより、私自身は気象学や地球物理学については素人であり、地球表層環境の気温を含む気候変動の仕組みやCO2循環の細部構造を議論するだけの能力もなければデータも持ち合わせてはいません。これらの問題は各分野の専門家による地道なデータ収集と研究によって明らかにされるべきものであると考えています。

このHPで検討しているのは、現在一般的に入手可能な公開されている観測データなどを元に大きな枠組みとして前記3項目、つまり温暖化問題の自然科学的な妥当性を判断することです。

その結果、大気と地表環境を巡るCO2の循環構造①については、例えばIPCCによる炭素循環図についての考察から、循環モデルの離散的な表現である槌田による級数モデル、これを連続量に拡張した小島による指数関数モデルから、産業革命以降に観測されている100ppm程度の大気中CO2濃度上昇の主因は化石燃焼の燃焼によって人為的に放出されたCO2ではあり得ないことが明らかになりました。

また、CO2濃度の上昇によって温室効果が増大して気温が上昇するというシナリオ②については、槌田-近藤によるKeelingによるCO2濃度観測データと気温データの分析から、Keelingが大気中CO2濃度の連続観測を開始した後の期間において観測されている60~70ppmのCO2濃度上昇に関して、気温の変動が原因となって大気中のCO2濃度が変動することが明らかになり、CO2濃度の上昇によって気温が上昇するという事実は存在しないことが明らかになりました。

前述の通り、温暖化問題、つまり『人為的に放出されたCO2による付加的な温室効果による気温上昇で人間社会に壊滅的な影響が生じる』という主張は前記3項目のいずれか一つが誤りであれば崩壊するのです。既にこのHPによる検討によって、①②が直接的に否定されましたので、温暖化問題は自然科学的には既に完全に否定されたので、最早これ以上の検討は不要です。

ところが斜陽に向かいつつある工業生産の世界市場における覇権の奪回を目論むEU、日本などは、温暖化問題の自然科学的な誤りを糊塗したまま温暖化問題を世界の政治経済の中心課題に祭り上げ、温暖化対策を世界標準にしようと画策しています。現在の温暖化問題とは既に自然科学の問題ではなく、世界市場における覇権争奪戦のコマになっているのです。

その結果、Climategate事件で明らかになったように温暖化問題を否定するような自然科学的成果は権力によって握りつぶされるという状況が西欧諸国だけでなく、日本国内でも起こっているのです。その一つが私も直接関係している日本の気象学に関する元締め的な権力機関である気象学会の機関誌『天気』への槌田-近藤論文の掲載拒否事件であり、もう一つが東京大学IR3Sという準国家組織による『地球温暖化懐疑論批判』という冊子による名誉毀損、科学論争弾圧事件です。この二つの事件は係争中ですが、この裁判の意味は法廷において科学論争を行うことではなく、科学論争が権力組織の介入によって妨害されていることを告発するものです。

以上がこのHPの温暖化問題に対する立場の概要です。以下、ここで述べた事柄を補足する意味で参考となると思われる読者のお一人との意見交換の過程を掲載しておくことにします。

メール1:クロップサイエンス氏からのメール

日時:2010年12月25日 10:03

件名:炭酸ガス濃度の上昇の原因について

近藤先生へ。 初めまして。

ネット上ではクロップサイエンスのハンドル名で、懐疑派として活動しています。

私自身のHPは持ちませんので、いろいろな方のHPの記事へのコメントという形で書き込んでいます。

近藤先生のHPはよく見ています。先生のご主張の大部分は賛同でき、いつも参考にしています。

ただ、1点だけ賛同しかねる点があります。

現在の炭酸ガス濃度の上昇が人為的に排出された炭酸ガスによるものか、

それとも温度の上昇の結果として炭酸ガスが増えているのかという点です。

以下は海の研究者、MANTA氏のHPの「気温が上がって二酸化炭素が増・・・」の記事に書き込んだものです。

「槌田氏や池田氏が主張している「温度が上昇するから炭酸ガス濃度が上昇する」は過去100年間で炭酸ガス濃度が100ppm上昇している分のわずか7ppm分の上昇と、わずかに起きる炭酸ガスの毎年の周期的変動が温度の細かい変動に連動して遅れて生じることを説明できます。

しかし、残りの93ppm分の上昇の説明にはなっていません。

間氷期と氷期の温度差は10度位あり、その間の炭酸ガス濃度の差は100ppmです。温度が1度上がると炭酸ガス濃度は10ppm上昇します。

http://env01.cool.ne.jp/ss02/ss025/ss0252.htm

まずミランコビッチサイクルによって北半球高緯度の日射量が変化し、それによって温度が変化し、温度変化によって炭酸ガス濃度も増減します。

http://polaris.nipr.ac.jp/~kouhou/news/news070823/

東北大学のHPではきっかけはミランコビッチサイクルだが、正のフィードバックが働いて炭酸ガスが上昇することにより、さらに気温が上昇するとしていますが、正のフィードバックはあったとしてもわずかです。

仮に氷期と間氷期の温度差10度のうち、半分の5度分を正のフィードバックで説明すると、炭酸ガスが20ppm上昇すると1度上昇することになります。

過去100年で炭酸ガスは100ppm上昇していますので、これをあてはめると気温が5度上昇しなければなりませんが、実際の温度上昇は0.7度ですから、ほとんど正のフィードバックは働いていないことがわかります。

過去100年間で温度は0.7度上昇していますから、氷期と間氷期の関係を当てはめると、温度上昇による炭酸ガスの増加は7ppmです。

大部分の93ppmの上昇は、生物由来の12Cが多い、軽い炭酸ガスの割合が年々増えていて、北半球高緯度~中緯度でその傾向が大きいことから、化石燃料の燃焼と森林破壊によるものです。」

現在、この件で裁判が行われていますが、勝訴は無理であり、上記の通り、理屈上でも無理があるので、私は取り下げるべきであると考えています。

ヘンリーの法則で温度が上がると海洋から炭酸ガスが出るとの説明が行われますが、海水は真水ではないので違ったことが起こると思います。pH8.1位のアルカリ性なので、それに取り込まれている弱酸の炭酸から炭酸ガスが出てくるのは非常に考えにくいです。

土壌中の有機物の量は緯度が低くなるにつれて地温の上昇による分解の促進で少なくなります。

ということは、気温が上昇すると土壌中の有機物の分解が促進されて炭酸ガスが出てきます。

私の研究結果でも地温が10度違うと、土から出てくる炭酸ガスの量は2倍違います。

Q10の法則と合う数字です。

炭酸ガス濃度が温度に追随して動くのは土壌有機物や泥炭の分解の影響が大きいと思います。

海の方は生物ポンプにより、炭酸ガスは取り込まれる一方で、海底に堆積した有機物は遠い将来、石油やメタンハイドレートに変化したり、プレートとともに海溝からもぐりこんで火山ガスの炭酸ガスとして出てくるはずです。

温暖化炭酸ガス原因説を崩壊させる上で一番の攻めどころは二酸化炭素による地球放射の吸収の飽和の問題であると考えています。

昨夜、朝日新聞、テレビ朝日を除く新聞、テレビ各社の読者、視聴者情報・意見コーナーに下記の文を送信しました。

どの程度、紙面作りや番組作りに反映されるかは不明ですが、良識ある人、見識のある人が読んでくれることを祈るばかりです。しばらく様子を見て反応がなければ、温暖化関係の署名記事を書いた記者に直接送付するつもりです。

「二酸化炭素濃度の倍増により、2~3度温度が上昇するとするIPCCの主張は理論的に完全に誤りであり、本当の温度上昇は0.4度未満です。現在の濃度の二酸化炭素は吸収可能な地表からの波長15μmの地球放射を全て吸収していて、地表に同じ大きさの大気放射として戻しているため、温室効果を既に100%発揮済みであり、現在以上に二酸化炭素が増加しても、理論上、温暖化は起こりません。

その根拠は、以下の関良基先生のHP「代替案」でのトピックス「丸山茂徳氏の地球寒冷化論への反論」のコメント欄の最後の方で行われた議論にありますので、その内容とコメント内のリンクにある図表をぜひお読みください。

http://blog.goo.ne.jp/reforestation/e/ff209de4e8d9fa24d6d07e43c939a53e

クロップサイエンス(私)が、温暖化二酸化炭素原因説の旗振り役の一人であるmasudako氏(海洋研究開発機構地球環境フロンティア研究センター 増田耕一氏)と議論し、論破しています。よく読んでいただいたら、今後、IPCC報告を盲信したことによる誤報を避けることができます。」

返信メール1(近藤の文章は青の文字、黒の文字はクロップサイエンス氏のメールの引用部分です)

日時:2010年12月25日 20:26

件名:Re: 炭酸ガス濃度の上昇の原因について

クロップサイエンス 様

■HP管理人の近藤です。簡単にコメントさせていただきます。

ただ、1点だけ賛同しかねる点があります。

現在の炭酸ガス濃度の上昇が人為的に排出された炭酸ガスによるものか、

それとも温度の上昇の結果として炭酸ガスが増えているのかという点です。

以下は海の研究者、MANTA氏のHPの「気温が上がって二酸化炭素が増・・・」の記事に書き込んだものです。

「槌田氏や池田氏が主張している「温度が上昇するから炭酸ガス濃度が上昇する」は過去100年間で炭酸ガス濃度が100ppm上昇している分のわずか7ppm分の上昇と、わずかに起きる炭酸ガスの毎年の周期的変動が温度の細かい変動に連動して遅れて生じることを説明できます。

しかし、残りの93ppm分の上昇の説明にはなっていません。

間氷期と氷期の温度差は10度位あり、その間の炭酸ガス濃度の差は100ppmです。温度が1度上がると炭酸ガス濃度は10ppm上昇します。

http://env01.cool.ne.jp/ss02/ss025/ss0252.htm

まずミランコビッチサイクルによって北半球高緯度の日射量が変化し、それによって温度が変化し、温度変化によって炭酸ガス濃度も増減します。

http://polaris.nipr.ac.jp/~kouhou/news/news070823/

東北大学のHPではきっかけはミランコビッチサイクルだが、正のフィードバックが働いて炭酸ガスが上昇することにより、さらに気温が上昇するとしていますが、正のフィードバックはあったとしてもわずかです。

仮に氷期と間氷期の温度差10度のうち、半分の5度分を正のフィードバックで説明すると、炭酸ガスが20ppm上昇すると1度上昇することになります。

過去100年で炭酸ガスは100ppm上昇していますので、これをあてはめると気温が5度上昇しなければなりませんが、実際の温度上昇は0.7度ですから、ほとんど正のフィードバックは働いていないことがわかります。

過去100年間で温度は0.7度上昇していますから、氷期と間氷期の関係を当てはめると、温度上昇による炭酸ガスの増加は7ppmです。

大部分の93ppmの上昇は、生物由来の12Cが多い、軽い炭酸ガスの割合が年々増えていて、北半球高緯度~中緯度でその傾向が大きいことから、化石燃料の燃焼と森林破壊によるものです。」

■ここまでが書き込みの引用と理解しました。

■全面的に不同意です。理由は以下の通りです。

①氷床から採取された氷柱分析によるCO2濃度と現在の精密観測データを定量的に直接比較することは無意味。

②過去の氷期~間氷期と現在の間氷期とは地表環境(海域も含む)が異なる。特に現在の間氷期は陸上生態系のあり方が大きく異なる。

③12Cの割合については証拠能力がない。海洋から放出されるCO2についても多くは生物起源であり、判別不可能。

④化石燃料燃焼起源のCO2は量的に少なすぎて問題にならない。

現在、この件で裁判が行われていますが、勝訴は無理であり、上記の通り、理屈上でも無理があるので、私は取り下げるべきであると考えています。

■まず、現在裁判になっている論文趣旨は、CO2濃度を主題にしているのではなく、CO2濃度の変動と気温変動の因果関係を観測事実から示すことです。更に、裁判の意味は科学論争の内容についての判断ではなく、学問の自由に関する問題です。問題の次元が異なります。

ヘンリーの法則で温度が上がると海洋から炭酸ガスが出るとの説明が行われますが、海水は真水ではないので違ったことが起こると思います。pH8.1位のアルカリ性なので、それに取り込まれている弱酸の炭酸から炭酸ガスが出てくるのは非常に考えにくいです。

土壌中の有機物の量は緯度が低くなるにつれて地温の上昇による分解の促進で少なくなります。

ということは、気温が上昇すると土壌中の有機物の分解が促進されて炭酸ガスが出てきます。

私の研究結果でも地温が10度違うと、土から出てくる炭酸ガスの量は2倍違います。

Q10の法則と合う数字です。

炭酸ガス濃度が温度に追随して動くのは土壌有機物や泥炭の分解の影響が大きいと思います。

海の方は生物ポンプにより、炭酸ガスは取り込まれる一方で、海底に堆積した有機物は遠い将来、石油やメタンハイドレートに変化したり、プレートとともに海溝からもぐりこんで火山ガスの炭酸ガスとして出てくるはずです。

■CO2濃度上昇の現象的微細構造を論じるつもりはありません。また私にはその能力もございません。

温暖化炭酸ガス原因説を崩壊させる上で一番の攻めどころは二酸化炭素による地球放射の吸収の飽和の問題であると考えています。

昨夜、朝日新聞、テレビ朝日を除く新聞、テレビ各社の読者、視聴者情報・意見コーナーに下記の文を送信しました。

どの程度、紙面作りや番組作りに反映されるかは不明ですが、良識ある人、見識のある人が読んでくれることを祈るばかりです。しばらく様子を見て反応がなければ、温暖化関係の署名記事を書いた記者に直接送付するつもりです。

「二酸化炭素濃度の倍増により、2~3度温度が上昇するとするIPCCの主張は理論的に完全に誤りであり、本当の温度上昇は0.4度未満です。現在の濃度の二酸化炭素は吸収可能な地表からの波長15μmの地球放射を全て吸収していて、地表に同じ大きさの大気放射として戻しているため、温室効果を既に100%発揮済みであり、現在以上に二酸化炭素が増加しても、理論上、温暖化は起こりません。

■『炭酸ガス濃度の上昇の原因について』という論点と温暖化の原因探しは別の問題です。

近藤邦明 拝

メール2:クロップサイエンス氏からのメール

日時:2011年1月2日 19:35

件名:温度上昇が原因とすると矛盾点が

近藤先生へ

さっそくのご返事、ありがとうございます。

不同意の理由とされる4点について、納得できませんので、それぞれについて意見を述べさせていただきます。

>①氷床から採取された氷柱分析によるCO2濃度と現在の精密観測データを定量的に直

> 接比較することは無意味。

氷柱分析の数値は数十年分の空気が混じった氷中の気泡から測定したものと思われ、たしかに現代の精密な測定とは違うものですが、絶対値を比較できないほどの大きな誤差があるとは思えません。他の方法から算出した炭酸ガス濃度と大差はなく、比較は無意味の一言で無視するのは無茶です。

アイスコアデータからはミランコビッチサイクルによって気温が変わり、およそ800年のタイムラグで追随して、温度が変わった結果として炭酸ガス濃度が変わり、両者は非常に高い相関関係があります。メタン濃度も温度の変化の結果として、高い相関関係で変化しています。

温度上昇が炭酸ガス濃度の上昇の原因とするのは、氷期と間氷期の関係では正しいと考えられます。

氷期は180ppmであるのに対して、間氷期280ppmであり、炭酸ガス濃度の差は100ppmです。

7度の温度差があったと仮定すると、1度上がると炭酸ガス濃度は14ppm上昇することになります。

過去100年で100ppmほど炭酸ガス濃度が上がりましたが、気温は過去100年で7度も上がっていません。0.7度であり、7度の1/10です。炭酸ガス濃度の上昇の9割は温度上昇で説明できません。9割分は人為的な排出によると考えざるを得ません。

現代の炭酸ガス濃度の上昇の主因が温度とすると、次の3つの矛盾点が出てきます。

・7000年前の縄文時代は2度近く高かったが、炭酸ガス濃度は高くなく、280ppmで低かった。

・1945~1975年はPDO指数がマイナスであったために気温が低下しましたが、炭酸ガス濃度は下がらずに上昇し続けた。

・2002年から気温上昇、海水温上昇は止まっているが、炭酸ガス濃度の上昇は止まらずに続いている。

これらの矛盾点についてはどのように説明できるのでしょうか。

>②過去の氷期~間氷期と現在の間氷期とは地表環境(海域も含む)が異なる。特に現

>在の間氷期は陸上生態系のあり方が大きく異なる。

植生が当時と若干違っているとしても、温度上昇を現代の炭酸ガス濃度の上昇の原因にするのは大きな無理があります。

「陸上生態系のあり方が大きく異なる。」というだけではどういうプロセスで、氷期と間氷期の間の1度上がると炭酸ガス濃度は14ppm上昇という関係が、温度を原因とした場合に、現代の1度上がると炭酸ガス濃度は140ppm上昇という関係に変わってしまうのかわかりません。

きちんと、そのプロセスの説明がなされるべきです。

>③12Cの割合については証拠能力がない。海洋から放出されるCO2についても多くは生

> 物起源であり、判別不可能。

海洋から放出される炭酸ガスも多くは生物起源というのは納得できません。

植物プランクトンは死んで沈降して海底にたまり、一部は生物に利用されますが、微生物に分解されなかった部分は地層に堆積して、将来的には石油になったり、海溝からもぐりこんで火山ガスとして出てきます。生物ポンプといわれる炭素の流れであり、海は放出源でなくてトータルとして吸収源であることが、多くの海域の観測から確かめられています。

吸収源なので、海水温の上昇で放出が起こり、炭酸ガス濃度が上昇したという話は誤りです。観測された事実と合いません。

海から放出される炭酸ガスは海面の空気から取り込まれた分の割合が高いと思います。

12Cの割合は北半球高緯度で多く、濃度もそこで高いので、化石燃料の燃焼が影響しています。

もし、判別不能で温度上昇による海からの放出が炭酸ガス濃度の上昇の主体を占めると仮定すると、海の割合が高い南半球高緯度で炭酸ガス濃度が高くなり、生物起源の12Cの割合も高くなるはずですが、観測値は逆になっていて、仮定は否定できます。

> ④化石燃料燃焼起源のCO2は量的に少なすぎて問題にならない。

化石燃料以外の部分はずっと、絶対値としては大きな値であったとしても、収支としてはつり合いがとれていて、炭酸ガス濃度の増減は小さいと考えられます。他の収支がゼロに近ければ、絶対値としては小さくても人為排出の部分でどんどん炭酸ガス濃度が上がるのは当然ではないでしょうか。

過去100年で100ppmの炭酸ガス濃度の上昇はあまりにも大きくて、温度の上昇という自然現象のせいにするのは無理があります。

先生の説に異を唱えていますが、私は温暖化炭酸ガス原因説ではなく、むしろ、その崩壊を願っている者で、増田耕一氏とネット上で論争をしています。

過去100年の0.7度の温度上昇は、1800年代前半の小氷期からの回復過程と1900年代後半の8000年ぶりの活発な太陽活動(スベンスマルク説のプロセスでの影響)によるものと考えています。

返信メール2

日時:2011年1月3日 11:11

件名:Re: 温度上昇が原因とすると矛盾点が

クロップサイエンス 様

●メールを拝見いたしました。まず、複雑な地表環境における炭素循環や気温変動について、現在はその現象全てを明確に現象的かつ定量的に説明しうる研究者は存在しません。それ故、断片的な情報から出来る限り合理的な仮説を構築する段階だと考えます。

●そこで我々の利用可能なデータの範囲内(ここには観測値の有無、信頼性の問題も含みます)において何が論証可能であるかを考えなくてはなりません。データの範囲を逸脱した推定や思い込みは極力排すべきです。

http://env01.cool.ne.jp/global_warming/report/buturigakkai/kondoh08.pdf

●この点について重要なことは、第一に我々のあずかり知らない自然の機構や現象があることを常に意識しなければならない点です。それ故、クロップサイエンスさんの論考で用いられている消去法による論証は無意味です。第二に、定量的に数値を比較する場合には比較する複数のデータ間に質的な差異がない事を確認しなければなりません。例えば、古気候のデータ解釈につきましては、定性的な意味は重要ですが、データの質についての配慮、客観的な補正を行うことが出来る場合を除けば、現在の直接精密観測データとの定量的な比較には馴染みません。

●私は古気候に詳しいわけでもなく、過去の現象についてはその分析データを参考に意見を述べているにすぎません。同じデータを見てどのように解釈するかは当然研究者によって異なるでしょうから、それをとやかく言う気はありません。ただ、クロップサイエンスさんの主張に対して意見を求められましたので、意見を述べているだけです。遺憾ながらクロップサイエンスさんの主張にはとても同調できないことは前回述べたとおりです。

●炭素循環構造について、槌田さんや私が述べていることは、大気と地表環境を巡るCO2循環が、平均滞留時間3.5年程度(大気中CO2量762Gt-C、年間交換量215Gt-C/年)であるとすれば、6Gt-C/年程度の人為的なCO2放出がこの200年間に観測されている100ppm程度の濃度上昇の主因にはなりえないと言う当然のことを述べているだけです。この時点では、CO2濃度上昇の原因は人為的な化石燃料の燃焼に伴うCO2放出ではない=自然現象であると述べているだけです。私たちの主張を否定するためにはCO2の循環構造を否定することが必要です。

●この点につきましては、ホームページで既にいくつもの論考を紹介しており、クロップサイエンスさんもご承知と存じます。例えば次の論考程度は熟読していただきたいと存じます。

http://env01.cool.ne.jp/global_warming/report/kondoh14.pdf

http://env01.cool.ne.jp/frommanager/2010/fm2010_10.htm#n499

> 不同意の理由とされる4点について、納得できませんので、それぞれについて意見を述べさせていただきます。

>

> >①氷床から採取された氷柱分析によるCO2濃度と現在の精密観測データを定量的に直

> > 接比較することは無意味。

>

>

氷柱分析の数値は数十年分の空気が混じった氷中の気泡から測定したものと思われ、たしかに現代の精密な測定とは違うものですが、絶対値を比較できないほどの大きな誤差があるとは思えません。他の方法から算出した炭酸ガス濃度と大差はなく、比較は無意味の一言で無視するのは無茶です。

>

>

アイスコアデータからはミランコビッチサイクルによって気温が変わり、およそ800年のタイムラグで追随して、温度が変わった結果として炭酸ガス濃度が変わり、両者は非常に高い相関関係があります。メタン濃度も温度の変化の結果として、高い相関関係で変化しています。

> 温度上昇が炭酸ガス濃度の上昇の原因とするのは、氷期と間氷期の関係では正しいと考えられます。

>

> 氷期は180ppmであるのに対して、間氷期280ppmであり、炭酸ガス濃度の差は100ppmです。

>

> 7度の温度差があったと仮定すると、1度上がると炭酸ガス濃度は14ppm上昇することになります。

>

>

過去100年で100ppmほど炭酸ガス濃度が上がりましたが、気温は過去100年で7度も上がっていません。0.7度であり、7度の1/10です。炭酸ガス濃度の上昇の9割は温度上昇で説明できません。9割分は人為的な排出によると考えざるを得ません。

●前述の通り、氷床からのデータは定性的に評価しますが、定量的に比較することはデータの精度の範囲を逸脱したものと考えています。また冒頭に科学的な論証において消去法は無意味であると指摘しておいた通りです。

> 現代の炭酸ガス濃度の上昇の主因が温度とすると、次の3つの矛盾点が出てきます。

>

> ・7000年前の縄文時代は2度近く高かったが、炭酸ガス濃度は高くなく、280ppmで低かった。

●申し訳ありませんが、この点につきましては280ppmという値が信頼しうるかどうか判断しかねます。コメントは差し控えます。

> ・1945~1975年はPDO指数がマイナスであったために気温が低下しましたが、炭酸ガス濃度は下がらずに上昇し続けた。

> ・2002年から気温上昇、海水温上昇は止まっているが、炭酸ガス濃度の上昇は止まらずに続いている。

> これらの矛盾点についてはどのように説明できるのでしょうか。

●私と槌田さんが直接分析を行っているのは、Keelingがハワイと南極で精密連続観測を開始した以降の大気中CO2濃度と世界月平均気温偏差の直接観測値に対するものです。その結果、物理学会誌で既に公表しているとおり、大気中CO2濃度の時間変化率が世界月平均気温偏差に比例するという「事実」が明らかになりました。つまり、Keelingの観測が開始された以降という時間範囲において大気中のCO2濃度上昇(60~70ppm程度)の原因は気温上昇であるということを主張しています。

http://env01.cool.ne.jp/global_warming/report/buturigakkai/tutida201004.pdf

●また、私たちの分析では、第一次近似として、気温以外の環境条件に大きな変動がなければ現状より世界月平均気温偏差(1971~2000年の平均気温を0とした気温偏差)が0.6℃低ければ大気中CO2濃度は定常状態になると結論付けました。クロップサイエンスさんの挙げられた期間、1945~1975年と2002年以降につきましても、この条件よりも高温で推移していますので、当然の結果として大気中CO2濃度は上昇し続けることになります。

> >②過去の氷期~間氷期と現在の間氷期とは地表環境(海域も含む)が異なる。特に現

> >在の間氷期は陸上生態系のあり方が大きく異なる。

>

> 植生が当時と若干違っているとしても、温度上昇を現代の炭酸ガス濃度の上昇の原因にするのは大きな無理があります。

>

「陸上生態系のあり方が大きく異なる。」というだけではどういうプロセスで、氷期と間氷期の間の1度上がると炭酸ガス濃度は14ppm上昇という関係が、温度を原因とした場合に、現代の1度上がると炭酸ガス濃度は140ppm上昇という関係に変わってしまうのかわかりません。

> きちんと、そのプロセスの説明がなされるべきです。

●冒頭でも述べましたが、一般論として時間的に隔たりのあるデータを比較する場合、不確定な要素が無数に存在するため、それを比較することに合理性があることを論証しない限り、意味がないと考えるのが科学的な態度と考えます。

●むしろクロップサイエンスさんが時間的に平滑化された氷柱試料に封印された過去の大気、しかも分析技術による多くの不確定要素が混入した測定値をもとに過去の間氷期を再現したデータと現在の直接精密観測データを定量的に比較することの科学的合理性を説明することが必要です。私を納得させるだけの説明をいただければ考え直すこともあろうかと思います。

●「>

きちんと、そのプロセスの説明がなされるべきです。」はお門違いです。私は古気候の専門家ではありませんし、古気候とのアナロジーを持ち出して論証しようとしたのはクロップサイエンスさんであって、私はそれに対してそれは無意味であるとコメントしただけです。繰り返しますが、私を納得させるための論証を行うべきはクロップサイエンスさんの方です。

●確認しておきますが、槌田-近藤論文の気温変動が原因となって大気中CO2濃度が変動するという結果は、我々の分析対象期間、つまりKeelingの観測開始以降についての結果であると明言しており、それ以外の時期に敷衍して説明を加えてはいません。

●また、この200年間程度のCO2濃度上昇の原因についてはCO2循環構造から考えて、人為的な化石燃料の燃焼によるCO2放出ではないと言っているのであって、二つは別の問題です。ただし可能性としては自然環境の変動要因の一つとして気温があることはかなり高い確率で言えると考えてはいます。

> >③12Cの割合については証拠能力がない。海洋から放出されるCO2についても多くは生

> > 物起源であり、判別不可能。

>

> 海洋から放出される炭酸ガスも多くは生物起源というのは納得できません。

>

植物プランクトンは死んで沈降して海底にたまり、一部は生物に利用されますが、微生物に分解されなかった部分は地層に堆積して、将来的には石油になったり、海溝からもぐりこんで火山ガスとして出てきます。生物ポンプといわれる炭素の流れであり、海は放出源でなくてトータルとして吸収源であることが、多くの海域の観測から確かめられています。

●そんなことはありません。私の知っている海洋についての専門家である北海道大学名誉教授の角皆さんや国立沖縄高専の中本教授もおっしゃっておりますが、海洋の全ての領域におけるCO2収支はまったく未知です。

> 吸収源なので、海水温の上昇で放出が起こり、炭酸ガス濃度が上昇したという話は誤りです。観測された事実と合いません。

●例えば増田の紹介しているIPCCの炭素循環図においても海洋からのCO2放出は1割程度増加しています。

> 海から放出される炭酸ガスは海面の空気から取り込まれた分の割合が高いと思います。

> 12Cの割合は北半球高緯度で多く、濃度もそこで高いので、化石燃料の燃焼が影響しています。

>

もし、判別不能で温度上昇による海からの放出が炭酸ガス濃度の上昇の主体を占めると仮定すると、海の割合が高い南半球高緯度で炭酸ガス濃度が高くなり、生物起源の12Cの割合も高くなるはずですが、観測値は逆になっていて、仮定は否定できます。

●これも冒頭に科学的な論証において消去法は無意味であると指摘しておいた通りです。気候現象を含む地表の物理化学生物的なすべての自然現象に影響される輻輳した現象において、「AではないからB」という論証は無意味です。

> > ④化石燃料燃焼起源のCO2は量的に少なすぎて問題にならない。

>

>

化石燃料以外の部分はずっと、絶対値としては大きな値であったとしても、収支としてはつり合いがとれていて、炭酸ガス濃度の増減は小さいと考えられます。他の収支がゼロに近ければ、絶対値としては小さくても人為排出の部分でどんどん炭酸ガス濃度が上がるのは当然ではないでしょうか。

>

> 過去100年で100ppmの炭酸ガス濃度の上昇はあまりにも大きくて、温度の上昇という自然現象のせいにするのは無理があります。

●大気と地表環境のCO2循環構造がある限り、人為的なCO2放出によって100ppmの上昇は説明できません。循環モデルについてもう一度じっくり考えてみてください。またこれも冒頭に科学的な論証において消去法は無意味であると指摘しておいた通りです。

>

先生の説に異を唱えていますが、私は温暖化炭酸ガス原因説ではなく、むしろ、その崩壊を願っている者で、増田耕一氏とネット上で論争をしています。

●この際それは全く関係ありません。増田耕一と異なる立場=クロップサイエンスさんと同じ立場ではありません。これは、消去法は無意味というのと同じ構造です。

>

過去100年の0.7度の温度上昇は、1800年代前半の小氷期からの回復過程と1900年代後半の8000年ぶりの活発な太陽活動(スベンスマルク説のプロセスでの影響)によるものと考えています。

●近年の気温上昇の原因について意見を述べる立場ではありませんが、第三者的に情報を見る限り太陽活動の活発化が気温上昇の主因であると私も思います。

●最後に改めて、誤解のないように確認しておきます。炭素循環構造についての私と槌田さんのオリジナルの主張は、次の2点だけです。

①大気と地表環境とのCO2の循環構造(例えば大気中CO2量762Gt-C、年間交換量215Gt-C/年)を認める限り、人為的な化石燃料の燃焼によるCO2放出6Gt-C/年によって産業革命以降に観測されている100ppmもの濃度上昇は説明することはできず、その大部分は自然現象に起因している。

②Keelingの観測開始以降の時間範囲において、大気中CO2濃度の時間変化率と世界月平均気温偏差(気温)の間には強い相関関係が認められ、大気中CO2濃度時間変化率は気温を独立変数とする一次関数として近似できる。即ち、この期間において、気温変動が原因となり、大気中のCO2濃度が変動している。

●これ以外の古気候との比較の問題や私たちの対象期間以外の現象などにつきましては、直接私たちのあずかり知らぬ問題です。私が第三者的にコメントをすることはあるかもしれませんが、それは素人の戯言ですので(笑)、クロップサイエンスさんと敢えて議論するつもりはありません。単なる解釈の相違です。

近藤邦明 拝