HP娗棟幰偐傜

No.513 乮2010/12/20乯憹揷峩堦偵傛傞CO2擹搙儌僨儖嘙

俆丏寢榑丂乣憹揷偺CO2擹搙儌僨儖偼Trompe-l'oeil乮偩傑偟奊乯乣

丂偩偄傇楢嵹傕挿偔側偭偰偟傑偄傑偟偨丅慜夞傑偱偱偍栺懇偺憹揷峩堦偺僽儘僌偺彂偒崬傒俀曇偵偮偄偰偺専摙傪廔傢傝傑偟偨丅偙傟傑偱丄偁傑傝偵栿偺暘偐傜側偄丄捦傒強偺側偄憹揷偺挿暥偼撉傓婥傕偟側偐偭偨偺偱偡偑丄偙偺楢嵹偺偨傔偵壗搙傕撉傓塇栚偵側傝傑偟偨丅楢嵹偺弶夞偵傕彂偒傑偟偨偑丄憹揷偺暥復偼堦尒壢妛傪憰偭偰偄傑偡偑丄偦偺幚丄壢妛偺杮幙偲偄偆傋偒庡挘偵懳偡傞榑徹晹暘偑慡偔懚嵼偟側偄惤偵婏柇側傕偺偱偟偨丅

丂壢妛揑側撪梕偵偼傑偭偨偔尒傞傋偒偲偙傠偺側偄暥復偱偟偨偺偱丄寢榑偲偄偆傛傝傕撉屻偺姶憐傪彮偟彂偄偰丄楢嵹傪廔傢傞偙偲偵偟傑偡丅

丂奆偝傫偼亀Trompe-l'oeil乮偩傑偟奊乯亁傪偛棗偵側偭偨偙偲偑偁傞偲巚偄傑偡丅巹偼暿偵奊夋娪徿偵偼摿抜憿寃偑怺偄傢偗偱偼偁傝傑偣傫偑丄尦乆峔憿壆偱偡偐傜奊夋偵昤偐傟偨嬻娫昞尰偵偼懡彮嫽枴偑偁傝傑偡丅拞偱傕僄僢僔儍乕偺棫懱昞尰偼柺敀偄偲巚偄傑偡丅

丂斵偺奊偺柺敀偝偼丄偁傞偄偼偩傑偟奊堦斒偺柺敀偝偐傕偟傟傑偣傫偑丄晹暘揑偵尒傞偲榑棟揑側惍崌惈偑曐偨傟偰偄傞偺偱偡偑丄晹暘偲晹暘傪慻傒崌傢偣偨夋柺慡懱偱尒傞偲晄崌棟偱摑堦惈傪寚偄偰偄傞偺偱偡丅偦偺寢壥幚偵晄巚媍側嬻娫偑弌棃忋偑傞乮幚嵺偵偼3師尦嬻娫偱偼桳傝摼側偄偺偱偡偑丒丒丒乯偺偱偡丅

丂憹揷峩堦偺恖堊揑CO2拁愊壖愢偵懳偡傞崱夞専摙偟偨擇偮偺彂偒崬傒偼丄壢妛榑暥偵偍偗傞偩傑偟奊偲昞尰偡傞偺偑傄偭偨傝偺傛偆側婥偑偟傑偡丅晹暘晹暘偵懳偡傞斵偺僐儊儞僩偼丄堦尒惓偟偦偆偵尒偊傞偐傕偟傟傑偣傫偑丄慡懱傪宷偓崌傢偣傞偲帄傞偲偙傠偱榑棟揑側惍崌惈傪寚偄偨巟棧柵楐側傕偺偱偡丅

丂憹揷偺偙偺擇偮偺彂偒崬傒偱偼丄朻摢偵亀戝婥拞偺CO2検偺曄壔偺偆偪偱恖娫妶摦婲尮偺傕偺偑偳偺傛偆側晹暘傪偟傔偰偄傞偺偐偺愢柧傪丄彮偟惍棟偟側偍偟偰丄暋悢夞偵暘偗偰弎傋偰傒傑偡丅亁偲偟偰偄傑偡偑丄寢嬊嵟屻傑偱憹揷偺戝婥拞CO2擹搙儌僨儖偵偮偄偰偺捈愙揑側愢柧偼堦愗懚嵼偟傑偣傫丅抐曅揑側壢妛揑偵尒偊傞偑丄偦偺幚丄巟棧柵楐側僐儊儞僩傪庢傝彍偔偲惓偵拞偼嬻偭傐偱偁偭偨丄偲偄偆偺偑棪捈側姶憐偱偡丅

丂奊夋偵偍偗傞偩傑偟奊偺傛偆偵丄摢偺懱憖偲偟偰偼偦傟側傝偵柺敀偄乮丠徫乯偐傕偟傟傑偣傫偑丄壢妛揑側榑昡偲偟偰偼慡偔偍榖偵側傜側偄憹揷偺彂偒崬傒偱偡偑丄棤傪曉偣偽丄偄傛偄傛偙偺傛偆側嵓媆揑側榑幰傪巊偭偰傑偱帠幚傪屝揾偟側偄尷傝恖堊揑CO2抧媴壏抔壔壖愢偲偄偆傕偺偑堐帩偱偒側偔側偭偨偲偄偆徹嵍偱偁傠偆偲峫偊傑偡丅

No.512 乮2010/12/19乯憹揷峩堦偵傛傞CO2擹搙儌僨儖嘗

係丏憹揷僐儊儞僩偺専摙

僐儊儞僩俆

丂娤應帠幚傪惍棟偟偨傕偺(偨偲偊偽慜偺婰帠偱徯夘偟偨IPCC戞4師戞1晹夛曬崘彂偺恾7.3)偐傜悢抣傪傕傜偭偰寁嶼偡傟偽丄戝婥拞偺CO2偺暯嬒懾嵼帪娫偼栺3擭偱偁傞偙偲偑傢偐傝傑偡丅帺慠偺弨掕忢忬懺偲恖娫妶摦偺塭嬁傪庴偗偨尰忬偲偱偼悢抣偑彮偟堘偭偰偒傑偡偑丄戝傑偐側嬤帡偲偟偰栺3擭偱偁傞偙偲偼曄傢傝傑偣傫丅

丂偙偺偙偲偐傜丄傗偼傝戝傑偐側嬤帡偲偟偰乽偁傞1擭娫偵戝婥偵弌偰偒偨CO2偺偆偪丄1擭屻偵戝婥拞偵巆傞偺偼栺3暘偺2偱偁傞乿偲尵偆偙偲偑偱偒傑偡丅偙傟傪擣傔偰丄偝傜偵摨偠偙偲偑懕偔偲偡傟偽丄2擭屻,

3擭屻, ...偵巆傞偺偼3暘偺2偺2忔, 3忔, ...偱偁傞9暘偺4, 27暘偺8, ...偱偁傞丄偲偄偆棟孅偑惉傝棫偪傑偡丅3擭埲忋慜偵弌偰偒偨傕偺偺偆偪戝婥拞偵巆偭偰偄傞傇傫偼丄敿暘傛傝偩偄傇彮側偄偼偢偱偡丅捚揷(2008)偺昡榑偺拞偺扽慺弞娐偺媍榑偼丄偙偺傛偆偵乽恖娫妶摦婲尮偺CO2偲偄偆傕偺偑偳傟偩偗巆偭偰偄傞偐乿偲偄偆堄枴偱偼棟夝偱偒傑偡丅

丂偙偺憹揷峩堦偺庡挘偼堦懱壗側偺偱偟傚偆偐丅巹偵偼丄偙偺峴偒摉偨傝偽偭偨傝偺巟棧柵楐偺庡挘傪偡傞憹揷峩堦偺惛恄峔憿偼棟夝偱偒傑偣傫丅偼傟傎傟巵偼暜奡偟偨傛偆偱偡偑丄巹偼傓偟傠垹慠偲偡傞偽偐傝偱偡乮徫乯丅偦傟偼偲傕偐偔丄専摙傪懕偗傞偙偲偵偟傑偡丅

丂傑偢亀娤應帠幚傪惍棟偟偨傕偺(偨偲偊偽慜偺婰帠偱徯夘偟偨IPCC戞4師戞1晹夛曬崘彂偺恾7.3)偐傜悢抣傪傕傜偭偰寁嶼偡傟偽丄戝婥拞偺CO2偺暯嬒懾嵼帪娫偼栺3擭偱偁傞偙偲偑傢偐傝傑偡丅帺慠偺弨掕忢忬懺偲恖娫妶摦偺塭嬁傪庴偗偨尰忬偲偱偼悢抣偑彮偟堘偭偰偒傑偡偑丄戝傑偐側嬤帡偲偟偰栺3擭偱偁傞偙偲偼曄傢傝傑偣傫丅亁偵偍偄偰丄憹揷偼戝婥拞偵偍偗傞CO2偺暯嬒懾棷帪娫偑3擭掱搙偱偁傞偙偲傪擣傔偰偄傑偡丅偙傟偼堦懱偳偆偄偆偙偲偐巹偵偼棟夝晄擻偱偡丅

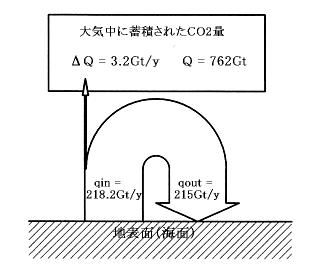

丂偙偺暯嬒懾棷帪娫偑3擭掱搙偲偄偆悢抣偼丄敪惗尮偺擛壗丄曻弌擭師偺擛壗偵娭傢傜偢戝婥拞偵懚嵼偡傞慡偰偺CO2偑摨偠妋棪偱抧昞娐嫬偵媧廂偝傟傞応崌丄偮傑傝捚揷偺庡挘偡傞弞娐儌僨儖偵偍偄偰惉傝棫偮抣偱偡丅抧昞娐嫬偐傜曻弌偝傟偨218.2Gt/擭偺偆偪丄3.2Gt/擭偩偗偑戝婥拞偵棷傑傝懕偗丄215Gt/擭偵偮偄偰偼戝婥拞偺CO2懚嵼検偵塭嬁偟側偄偲偄偆憹揷偺儌僨儖偱偼慡偔惉傝棫偨側偄偺偱偡丅

丂憹揷偺庡挘偱偼215Gt/擭偵偮偄偰偼戝婥拞偺CO2検偲娭傢傝柍偔扨弮偵抧昞娐嫬偐傜曻弌偝傟偨屻偵嵞傃偦偺傑傑抧昞娐嫬偵媧廂偝傟傞偨傔丄懾棷帪娫偼掕媊偱偒傑偣傫丅拁愊儌僨儖偵偍偄偰戝婥拞偵懚嵼偡傞CO2検偺撪丄597Gt偼彮側偔偲傕嶻嬈妚柦埲慜偐傜戝婥拞偵懾棷偟懕偗偰偄傑偡偐傜暯嬒懾棷帪娫偼嵟掅偱傕200擭埲忋偵側傝傑偡丅峏偵嶻嬈妚柦埲屻偵拁愊偝傟偨165Gt偵偮偄偰偼暯嬒懾棷帪娫偼悢廫擭乣昐擭掱搙偱偡丅屘偵拁愊儌僨儖偺CO2偺暯嬒懾棷帪娫偼彮側偔偲傕100擭埲忋偺僆乕僟乕偵側傝傑偡丅IPCC戞堦師曬崘偱偼暯嬒懾棷帪娫偼50乣200擭偲偝傟偰偄偨傛偆偱偡丅偙傟偼拁愊儌僨儖傪慜採偵偡傟偽丄懨摉側抣偱偁傠偆偲峫偊傑偡丅拁愊儌僨儖傪庡挘偡傞憹揷偑暯嬒懾棷帪娫傪3擭掱搙偲偄偆偺偼晄崌棟偱偡丅

丂峏偵憹揷偼亀偙偺偙偲偐傜丄傗偼傝戝傑偐側嬤帡偲偟偰乽偁傞1擭娫偵戝婥偵弌偰偒偨CO2偺偆偪丄1擭屻偵戝婥拞偵巆傞偺偼栺3暘偺2偱偁傞乿偲尵偆偙偲偑偱偒傑偡丅偙傟傪擣傔偰丄偝傜偵摨偠偙偲偑懕偔偲偡傟偽丄2擭屻,

3擭屻, ...偵巆傞偺偼3暘偺2偺2忔, 3忔, ...偱偁傞9暘偺4, 27暘偺8,

...偱偁傞丄偲偄偆棟孅偑惉傝棫偪傑偡丅3擭埲忋慜偵弌偰偒偨傕偺偺偆偪戝婥拞偵巆偭偰偄傞傇傫偼丄敿暘傛傝偩偄傇彮側偄偼偢偱偡丅捚揷(2008)偺昡榑偺拞偺扽慺弞娐偺媍榑偼丄偙偺傛偆偵乽恖娫妶摦婲尮偺CO2偲偄偆傕偺偑偳傟偩偗巆偭偰偄傞偐乿偲偄偆堄枴偱偼棟夝偱偒傑偡丅亁偲彂偄偰偄傑偡偑丄斵偼偙偺弞娐儌僨儖偺摿惈偲拁愊儌僨儖傪柕弬偟側偄傕偺偲偟偰摑崌偱偒傞偲偱傕峫偊偰偄傞傛偆側暥復偱偡偑丄嬸偐側庡挘偱偡丅

丂偙偙偱堷梡偝傟偰偄傞捚揷偺庡挘傪埲壓偵堷梡偟偰偍偒傑偡丅

丂恖娫攔弌偺CO2偼偳傟傎偳戝婥拞偵棴傑偭偨偺偐

丂偲偙傠偱丄CO2壏抔壔愢偱丄乽戝婥偵曻弌偝傟偨恖堊揑CO2偺栺敿暘偑戝婥拞偵棴傑偭偨乿偲峫偊傞偙偲偵丄偦傕偦傕栤戣偑偁傞丅偦傟偼壔愇擱椏偺擱從偱惗偠偨CO2偺敿暘偑戝婥拞偵堦扷棴傑偭偨偲偟偰傕丄偦傟偑塱墦偵棴傑傝懕偗傞偙偲偼側偄偐傜偱偁傞丅

丂戝婥拞偺CO2擹搙偼1960擭埲屻45擭娫偵65ppm傕憹壛偟偨丅偙傟偵偮偄偰丄CO2壏抔壔愢偱偼丄壔愇擱椏偺擱從側偳偵傛傝攔弌偟偨CO2偺55.9亾偑戝婥拞偵枅擭乽棴傑傝懕偗偨偐傜乿偲偄偆丅偦偺検偼恖堊揑攔弌検偺0.559亊45擭娫亖25.2擭暘偵憡摉偡傞丅

丂IPCC偺嵦梡偟偨恾乮IPCC 2001

Fig3.1乯偵傛傟偽丄戝婥拞偺CO2検偼栺730僊僈僩儞偱偁傞偑丄枅擭栺120僊僈僩儞傪棨偲岎姺偟丄栺90僊僈僩儞傪奀偲岎姺偟偰偄傞丅偮傑傝丄戝婥拞偺CO2偼枅擭30亾偑擖傟懼傢傝戝婥拞偵巆傞偺偼70亾偱偁傞丅

丂恖娫偑枅擭攔弌偡傞CO2偵偮偄偰傕丄偦偺30亾偼棨偲奀偵媧廂偝傟丄70亾偑戝婥拞偵巆傞丅偙偺検偼CO2壏抔壔愢偱戝婥拞偵巆傞偲偄偆55.9亾傛傝傕懡偄丅

丂偟偐偟丄崱擭巆偭偨70亾偺恖堊揑CO2偑偄偮傑偱傕戝婥拞偵巆傞偙偲偼側偄丅嫀擭偺暘偼70亾偺70亾丄偮傑傝49亾偟偐巆偭偰偄側偄丅堦嶐擭偺暘偼70亾偺70亾偺70亾丄偮傑傝34.3亾偟偐巆偭偰偄側偄丅

丂偙偺恖堊揑CO2偺戝婥拞偵巆傞検偺嵟戝抣偼丄摍斾媺悢偱偁偭偰丄

0.7亄乮0.7乯2亄乮0.7乯3亄丒丒丒亖0.7/乮1亅0.7乯亖2.33

丂偲娙扨偵寁嶼偱偒偰丄恖堊揑攔弌偱棴傑傞CO2偺検偼杮擭暘傪壛偊偰傕丄嵟戝偱3.33擭暘偱偟偐側偄丅偙傟偼堦掕妱崌偱栚尭傝偡傞乮晧偺棙懅偺乯掕妟梐嬥偺傛偆側傕偺偱偁傞丅

乮捚揷撝乽壏抔壔偺嫼埿傪岅傞婥徾妛幰偺偙偠偮偗棟榑乿2008.3婫姧at乯丂

丂偙偙偱捚揷偑榑徹偟偰偄傞偺偼丄CO2壏抔壔愢偱偼丄亀恖堊揑偵曻弌偝傟偨CO2偺敿検掱搙偑慖戰揑偵戝婥拞偵棷傑傝懕偗偰偄傞亁偲庡挘偟偰偒偨傢偗偱偡偑乮憹揷儌僨儖偼堘偆傛偆偱偡偑丒丒丒徫乯丄弞娐儌僨儖偱戝婥拞偵懾棷偡傞CO2検偼嵟戝偱傕擭娫曻弌検偺3.33擭暘掱搙偱偁傞偲偄偆偙偲偱偡丅

丂弞娐儌僨儖偼丄抧昞娐嫬偐傜曻弌偝傟偨CO2偼媫懍偵奼嶶丒崿崌偑恑傓偨傔曻弌尮枅偺CO2傪暘棧偟偰庢傝埖偆偙偲偼晄壜擻偱偁傝丄曻弌尮偺擛壗偁傞偄偼曻弌擭師偺擛壗傪栤傢偢丄戝婥拞偵懚嵼偡傞CO2偼慡偰嬫暿側偔摨條偺怳傞晳偄傪偡傞偙偲傪慜採偵慻傒棫偰傜傟偰偄傑偡丅

丂偙傟偵懳偟偰丄恖堊揑CO2拁愊儌僨儖偼恖堊揑偵曻弌偝傟偨CO2偩偗偼捛愓壜擻偱丄偦偺敿検偑慖戰揑偵戝婥拞偵拁愊偡傞偲偄偆偙偲偱偡丅

僐儊儞僩俇

丂偟偐偟丄壏幒岠壥傪捠偠偰婥岓偵塭嬁傪梌偊傞偺偼戝婥拞偵偁傞CO2偺憤検偱偁傝丄捈愙恖娫妶摦婲尮偺傕偺偩偗偱偼偁傝傑偣傫丅壔愇擱椏婲尮偺扽慺尨巕偑奀傑偨偼棨偵峴偭偰傕丄摨偠屄悢偺扽慺尨巕偑奀傑偨偼棨偐傜弌偰偒偨傜丄婥岓偵塭嬁偡傞戝婥拞偺CO2偼 尭傝傑偣傫丅婥岓傊偺塭嬁傪峫偊傞偆偊偱傑偢昁梫側扽慺弞娐偺悢抣偼丄幙検廂巟偺棫応偺傕偺側偺偱偡丅扽慺尨巕傪捛偄偐偗偨媍榑傕丄扽慺弞娐傪棟夝偡傞偆偊偱桳梡偱偼偁傞偺偱偡偑丄幙検廂巟偵峷專偡傞偨傔偵偼丄壔愇擱椏偐傜弌偰偒偨尨巕偺傎偐偵丄帺慠偺夁掱偱弌偰偒偨尨巕傕捛偄偐偗偰丄崌寁傪媍榑偟側偗傟偽側傜側偄偺偱偡丅

丂憹揷偺堷梡偟偨暥專偵偍偗傞捚揷偺庡挘偼丄亀昗弨偺CO2壏抔壔愢亁偱偼丄戝婥拞偺CO2擹搙偺忋徃偼慡偰恖堊揑偵曻弌偝傟偨CO2偺敿検掱搙偑戝婥拞偵拁愊偟偨寢壥偱偁傞偲庡挘偟偰偄傞偙偲偵懳偟偰丄偦傟偵斀懳偡傞弞娐儌僨儖偺棫応偐傜恖堊揑側曻弌傪婲尮偲偡傞戝婥拞偺CO2懚嵼検乮恖堊揑側曻弌偺3.33擭暘乯偼丄戝婥拞偺CO2憹壛検乮恖堊揑側曻弌偺25.2擭暘乯偺嬌堦晹乮3.33/25.2亖13亾乯偱偟偐側偄偙偲傪榑徹偟偰偄傞偺偱偡丅

丂憹揷偺亀幙検廂巟偵峷專偡傞偨傔偵偼丄壔愇擱椏偐傜弌偰偒偨尨巕偺傎偐偵丄帺慠偺夁掱偱弌偰偒偨尨巕傕捛偄偐偗偰丄崌寁傪媍榑偟側偗傟偽側傜側偄偺偱偡丅亁偲偄偆庡挘偼丄惓偵岅傞偵棊偪偨偲偄偆偲偙傠偱偟傚偆乮徫乯丅

丂弞娐儌僨儖偼恖堊揑偵曻弌偝傟偨CO2偺棳傟傪捛愓偟偰偄傞偺偱偼側偔丄媡偵戝婥拞偵曻弌偝傟偨CO2偼堦條偵崿崌偡傞偨傔丄敪惗尮偺擛壗偵偐偐傢傜偢丄摨條偺怳傞晳偄傪偡傞偺偱丄偦偺寢壥偲偟偰帺慠婲尮偺CO2傕恖堊揑偵曻弌偝傟偨CO2傕戝婥拞偵偦傟偧傟偺擭娫曻弌検偵偟偰3.33擭暘掱搙懚嵼偟偰偄傞偙偲傪庡挘偟偰偄傞偺偱偡丅

丂偮傑傝丄捚揷偼弞娐儌僨儖偺寢榑偲偟偰戝婥拞偺CO2懚嵼検憹壛偺庡場偑帺慠尰徾偱偁傞偲傪庡挘偟偰偄傞偺偱偁傝丄憹壛検偺撪偱恖堊揑側塭嬁偼偦偺擭娫曻弌検偺3.33擭暘偵夁偓側偄偲傪榑徹偟偰偄傞偩偗偱偡丅

丂偙偙偱憹揷偼戝婥拞偺CO2検偺憹壛慡偰傪峫偊傞偨傔偵偼壔愇擱椏婲尮埲奜偺帺慠偺夁掱偱弌偰偒偨CO2傕崌寁偟側偗傟偽側傜側偄偲尵偭偰偄傞偺偱偡偐傜丄偙傟偼昗弨揑側恖堊揑CO2拁愊儌僨儖傪斲掕偟偰偄傞偺偱偡丅

丂孞傝曉偟傑偡偑丄弞娐儌僨儖偼戝婥拞偵懚嵼偡傞CO2偼嬫暿偑偮偐側偄偺偱丄曻弌尮枅偺CO2傪捛愓偟偰専摙偡傞偙偲側偳晄壜擻偲偄偆棫応偐傜丄慡偰偺CO2偵嬫暿傪偮偗偢偵偦偺検揑側娭學偵拝栚偟偰摫弌偝傟偨傕偺偱偁傞偙偲偼婛偵撉幰彅尗偵偼偍暘偐傝偺捠傝偱偁傝丄憹揷偺亀婥岓傊偺塭嬁傪峫偊傞偆偊偱傑偢昁梫側扽慺弞娐偺悢抣偼丄幙検廂巟偺棫応偺傕偺側偺偱偡丅扽慺尨巕傪捛偄偐偗偨媍榑傕丄扽慺弞娐傪棟夝偡傞偆偊偱桳梡偱偼偁傞偺偱偡偑丄幙検廂巟偵峷專偡傞偨傔偵偼丄壔愇擱椏偐傜弌偰偒偨尨巕偺傎偐偵丄帺慠偺夁掱偱弌偰偒偨尨巕傕捛偄偐偗偰丄崌寁傪媍榑偟側偗傟偽側傜側偄偺偱偡丅亁偼尒摉偼偢傟偺撢捒娍偺斸敾偱偡乮徫乯丅

僐儊儞僩俈

丂搶嫗戝妛IR3S/TIGS憄彂偲偟偰弌偝傟偨亀抧媴壏抔壔夰媈榑斸敾亁偺戞3復偺乽媍榑18乿偺乽徹嫆1乿偺晹暘偼丄恖堊婲尮偺攔弌偺偁傞偲偒戝婥拞CO2擹搙偼偳偆側傞偐偵娭偡傞捚揷(2008)偺榑揰傊偺斀榑偱偡丅Kikulog偱偺媍榑偱婥偯偄偨偙偲偱偁傝乽斸敾乿偺杮偺尨峞傪彂偄偨摉帪偼堄幆偟偰偄側偐偭偨偺偱偡偑丄捚揷偝傫偺媍榑偼傕偺傪捛偄偐偗偨媍榑偲傒側偟偨傎偆偑傛偔棟夝偱偒傞偺偵丄斀榑偱偼偦傟傪幙検廂巟偺媍榑偲傒側偟偨偺偱丄媍榑偑偡傟偪偑偭偨偲尵偊傞偐傕偟傟傑偣傫丅崱偐傜巚偊偽丄傕偺傪捛偄偐偗偨媍榑偲幙検廂巟偺媍榑偺堘偄傪擣幆偟偨偆偊偱丄偙偺暥柆偱偼幙検廂巟偺媍榑偑昁梫側偙偲傪柧帵偟偨傎偆偑傛偐偭偨偲巚偄傑偡丅

丂傕偟恖娫妶摦偵傛傞愛摦偑側偔側傟偽丄戝婥拞偺CO2偺検偼丄弨掕忢忬懺偵嬤偯偄偰偄偔偙偲偵側傝偦偆偱偡丅偳偺傛偆側帪娫僗働乕儖偱嬤偯偄偰偄偔偐偼傂偲偙偲偱偼尵偊傑偣傫丅(傢偨偟偵偼偁傑傝徻偟偄抦幆偼偁傝傑偣傫偑丄師偺婰帠偱愱栧壠偺専摙寢壥傪徯夘偟傑偡丅)

偁偊偰傂偲偮偺帪娫僗働乕儖偱戙昞偝偣傟偽偦傟偑3擭傛傝傕挿偄偙偲偼妋偐偱偡丅

丂偙偺婰弎偐傜丄搶戝IR3S亀抧媴壏抔壔夰媈榑斸敾亁偺拞偱傕嵟掅偺弌棃偩偲峫偊偰偄偨亀媍榑18亁偺挊幰偼偳偆傗傜憹揷峩堦偱偁傞傛偆偱偡丅側傞傎偳丄擺摼偱偡乮徫乯丅

丂亀捚揷偝傫偺媍榑偼傕偺傪捛偄偐偗偨媍榑偲傒側偟偨傎偆偑傛偔棟夝偱偒傞亁偼慡偔撢捒娍側庡挘偱偁傝丄憹揷峩堦偑弞娐儌僨儖傪慡偔棟夝偱偒偰偄側偄偙偲偑暘偐傝傑偡丅

丂亀傕偺傪捛偄偐偗偨媍榑偲幙検廂巟偺媍榑偺堘偄傪擣幆偟偨偆偊偱丄偙偺暥柆偱偼幙検廂巟偺媍榑偑昁梫側偙偲傪柧帵偟偨傎偆偑傛偐偭偨亁偲偄偆庡挘偼丄慜抜偺暥復偐傜媍榑18徹嫆1亀恖娫妶摦偵傛偭偰曻弌偝傟偨CO2偺偆偪丄戝婥拞偵挿帪娫巆懚偡傞検偼摍斾媺悢偺榓偲偟偰寁嶼偝傟丄3.33擭暘偺曻弌検偵摉偨傞検偟偐巆懚偟側偄乮捚揷2007丟捚揷2008乯亁偑憹揷偺尵偆幙検廂巟偺媍榑偱偼側偄偲偄偭偰偄傞傛偆偱偡偑丄堦懱壗傪尵偭偰偄傞偺偱偟傚偆偐丠巹偵偼棟夝晄擻偱偡丅

丂傑偢丄梘偘懌傪庢偭偰偍偒傑偡偑乮徫乯丄徹嫆1偼栜榑捚揷帺恎偱偼側偔嶜巕偺挊幰偑堷梡暥專傪嶲峫偵偟偰彂偄偨傕偺偱偡偑丄偦偺拞偱亀挿帪娫巆懚偡傞検偼摍斾媺悢偺榓亁偼悢妛揑偵岆傝偱偁傝亀挿帪娫巆懚偡傞検偼柍尷摍斾悢楍偺榓亁偁傞偄偼亀挿帪娫巆懚偡傞検偼摍斾媺悢亁偲偡傋偒偱偡丅傑偨丄捚揷偼戝婥拞偺CO2偼暯嬒懾棷帪娫3.33擭偱愨偊偢弞娐偟偰偄傞偺偱偁偭偰丄寛偟偰挿帪娫巆懚偡傞偙偲偼側偄偙偲傪庡挘偟偰偄傞偙偲傪晅尵偟偰偍偒傑偡丅偙偺嵺丄亀挿帪娫巆懚偡傞検亁偲偄偆昞尰偼揔愗偱偼側偔亀戝婥拞偺懚嵼検亁偲偡傋偒偱偡丅

丂亀傕偟恖娫妶摦偵傛傞愛摦偑側偔側傟偽丄戝婥拞偺CO2偺検偼丄弨掕忢忬懺偵嬤偯偄偰偄偔偙偲偵側傝偦偆偱偡丅亁偼傑偭偨偔壗偺壢妛揑側棤偯偗偺側偄媃尵偱偡丅

乮懕偔乯

No.511 乮2010/12/18乯憹揷峩堦偵傛傞CO2擹搙儌僨儖嘖

係丏憹揷僐儊儞僩偺専摙丂乣僐儊儞僩係乮懕偒乯乣

丂偍偦傜偔憹揷偼丄恖堊揑偵曻弌偝傟偨CO2偑偦偺懠偺CO2偲崿崌偟側偄偲偄偆儌僨儖偺偁傑傝偵傕晄帺慠側壖掕傪夞旔偡傞偨傔偵丄戝婥拞偵憹壛偟偰偄傞CO2偑昁偢偟傕恖堊婲尮偺CO2偱側偔偰傕椙偄丄検偩偗偑栤戣側偺偩偲庡挘偟偼偠傔偨偺偩偲巚偄傑偡丅偟偐偟丄偦傟偼摨帪偵恖堊揑CO2拁愊壖愢傪杮幙揑偵斲掕偡傞偙偲偵側傞偙偲偵巚偄帄傜側偐偭偨傛偆偱偡丅

丂昗弨偺恖堊揑CO2拁愊儌僨儖偱偼斲掕偟偰偄傑偟偨偑丄抧昞娐嫬偐傜曻弌偝傟偨CO2偼丄曻弌尮偺擛壗傪栤傢偢媫懍偵崿崌偑恑傒傑偡丅堦扷戝婥拞偵曻弌偝傟偰偟傑偊偽丄尦乆戝婥拞偵懚嵼偟偰偄傞CO2偱偁偭偰傕丄怴偨偵壛傢偭偨帺慠婲尮CO2曻弌偱偁偭偰傕丄偦偟偰恖堊婲尮偺CO2偱偁偭偰傕丄戝婥偲抧昞傪弰傞弞娐峔憿偺拞偱偼摨偠岠壥傪帩偮偺偱偁偭偰敪惗尮偛偲偵嬫暿偡傞偙偲偼弌棃傑偣傫丅

丂偦偙偱丄堦搙CO2偺崿崌傪擣傔偰偟傑偊偽丄

嘆恖堊婲尮偺CO2偺怳傞晳偄偲帺慠婲尮偺CO2偁傞偄偼尦乆戝婥拞偵懚嵼偟偰偄偨CO2傪撈棫側夁掱偲偟偰庢傝埖偆偙偲偼晄壜擻偱偁傝丄偦偺寢壥

嘇曻弌検偺斾棪偑3亾掱搙偺恖堊揑側CO2曻弌偵傛偭偰戝婥拞CO2擹搙偺忋徃傪愢柧偡傞偙偲偼晄壜擻

偲偄偆偺偑昁慠揑側寢榑偵側傜偞傞傪摼側偄偺偱偡丅偮傑傝丄憹揷偼帺暘偱偼婥晅偄偰偄側偄傛偆偱偡偑乮徫乯恖堊揑CO2拁愊儌僨儖傪帺傜斲掕偟偨偺偱偡丅

丂憹揷偺庡挘傪惍棟偡傞偲丄

嘆戝婥拞CO2擹搙忋徃偺庡場偼恖堊揑偵曻弌偝傟偨CO2偱偁傞丅

嘇偨偩偟戝婥拞偵憹壛偟偨CO2偼昁偢偟傕恖堊婲尮偺CO2偱偁傞昁梫偼側偄丅

偲偄偆傕偺偱偡偑丄嘇偺忦審傪枮懌偡傞偙偲偼CO2偺崿崌傪梕擣偡傞偙偲傪堄枴偟丄嘆傪斲掕偡傞偙偲偵傛偭偰惉傝棫偭偰偍傝丄斵偺庡挘偼巟棧柵楐偲偄偆偙偲偵側傝傑偡丅

丂偁傞偄偼丄憹揷偵偼巹偺傛偆側杴恖偵偼梊憐偩偵偟側偄丄CO2偺崿崌傪嫋偟側偑傜傕恖堊揑CO2偑戝婥拞偺CO2検傪憹戝偝偣傞庡場偲側傞杺朄偺傛偆側丄偁傞偄偼夋婜揑側CO2擹搙儌僨儖傪帩偭偰偄傞偺偐傕偟傟傑偣傫偑丒丒丒丅

丂巆擮側偑傜巹偵偼偦偺傛偆側儌僨儖傪峔憐偡傞擻椡偑偁傝傑偣傫偺偱丄曻弌尮枅偺CO2偺崿崌傪梕擣偡傞拁愊儌僨儖偱嬶懱揑偵埲忋偺寢壥傪帵偡偙偲偵偟傑偡丅

偙偺儌僨儖偼楢嵹嘓偱帵偟偨拁愊儌僨儖偵偍偄偰丄敪惗尮枅偺嬫暿傪庢傝彍偄偨儌僨儖偱偡丅偙偺応崌丄抧昞娐嫬偐傜偺CO2曻弌懍搙偼丄帺慠婲尮偑211.8Gt/擭乮97亾乯丄恖堊婲尮偑6.4Gt/擭乮3亾乯丄崌寁偱218.2Gt/擭偱偡丅

丂堦曽抧昞娐嫬偺CO2媧廂偼敪惗尮枅偺嬫暿偼側偔丄崌寁偱215Gt/擭偱偡丅曻弌検偵懳偡傞媧廂検偺妱崌偼丄215/218.2亖98.5亾偱偡丅埲忋偐傜丄戝婥拞偵拁愊偝傟傞CO2検偺撪栿偼師偺捠傝偱偡丅

帺慠婲尮丗211.8亊乮1亅0.985乯亖3.165乮Gt/擭乯

恖堊婲尮丗6.4亊乮1亅0.985乯亖0.096乮Gt/擭乯

丂偮傑傝丄戝婥拞偺CO2偺擭娫憹壛検偵懳偡傞恖堊揑CO2偺婑梌搙偼摉慠丄0.096/3.2亖0.03亖3亾側偺偱偡丅

丂偝偰丄偱偼偙偺拁愊儌僨儖偵偍偄偰嶻嬈妚柦偐傜尰嵼傑偱偵戝婥偵拁愊偝傟偨恖堊揑側CO2偺憤検傪悇寁偟偰傒傑偡丅偨偩偟丄抧昞娐嫬偐傜偺CO2曻弌検偵懳偡傞恖堊揑曻弌検偺斾棪傪暯嬒偱1.5亾偲壖掕偟偰偍偒傑偡丅IPCC偵傛傞偲偙偺娫偺戝婥拞CO2憹壛検偺扽慺姺嶼廳検偼165Gt側偺偱丄偦偺拞偺恖堊婲尮偺CO2偼165亊0.015亖2.475乮Gt乯偵側傝傑偡丅

丂偮傑傝丄敪惗尮枅偺CO2傪嬫暿偟側偄偲偡傟偽丄尰嵼偺戝婥偵娷傑傟傞CO2憤検偵懳偡傞嶻嬈妚柦埲屻偵拁愊偝傟偨恖堊揑CO2偺妱崌偼丄傢偢偐2.475/762亖0.00325亖0.325亾偵夁偓側偄偙偲偵側傝傑偡丅偙傟偼巹偨偪偺弞娐儌僨儖傛傝傕偼傞偐偵彫偝側抣側偺偱偡丅

丂憹揷偺庡挘偼丄拁愊偝傟偨CO2偑恖堊婲尮偱側偔偰傕偐傑傢側偄偑丄拁愊偝傟傞傛偆偵側偭偨偒偭偐偗偼恖堊揑側CO2曻弌偺憹壛偱偁傞偲偄偆庡挘偱偡丅偟偐偟丄偙偺庡挘偵偼戝偒側岆杺壔偟偑偁傝傑偡丅

丂嶻嬈妚柦埲慜偱偼丄弞娐偟偰偄偨CO2偺扽慺廳検偼190.2Gt/擭偱偁偭偨偺偑丄尰嵼偱偼曻弌検偼218.2Gt/擭偵丄媧廂検偼215Gt/擭偵憹戝偟偰偄傞偺偱偡丅曻弌懁偱偼28Gt/擭丄媧廂懁偱24.8Gt/擭偺憹壛偑偁傞偺偱偡丅偙偙偱帵偟偨尰嵼偺拁愊儌僨儖偺扽慺弞娐偵偍偗傞擭娫3.2Gt/擭偺拁愊偺尨場偼曻弌懁偺28Gt/擭偺憹壛偵懳偟偰丄媧廂懁偑24.8Gt/擭偵偟偐憹壛偟側偐偭偨偙偲偱偡丅憹壛偟偨28Gt/擭偺曻弌懁偺憹壛偵愯傔傞恖堊揑側憹壛暘偼6.4Gt/擭偱偁傝丄棪偵偟偰6.4/28亖22亾偱偡丅偮傑傝庡梫側尨場偼曻弌懁憹壛検偺78亾傪愯傔傞帺慠婲尮偺CO2曻弌検偺憹壛偱偁傞偲峫偊傞傋偒偱偡丅

丂偝偰丄偱偼偙偺拁愊儌僨儖偵偍偄偰丄尰嵼偺CO2曻弌検偑215Gt/擭傪壓夞傞偲偳偺傛偆偵側傞偺偱偟傚偆偐丠拁愊儌僨儖偺傕偆堦偮偺寚娮偼曻弌検偑尭彮偡傞応崌偺曄壔偑慡偔帵偝傟偰偄側偄偙偲偱偡丅拁愊儌僨儖偱偼丄戝婥拞偵拁愊偝傟偰偄傞CO2偑抧昞娐嫬偵媧廂偝傟傞僷僗偑慡偔側偄偺偱偡丅偙偙偐傜悇應偡傞偲丄扨弮偵峫偊傞偲戝婥拞偺CO2検偼曄壔偣偢丄CO2弞娐検偩偗偑215Gt/擭傛傝彫偝偄抣偱曻弌丒媧廂偑掁傝崌偆偙偲偵側傞偺偱偼側偄偱偟傚偆偐丠

丂壖偵丄尰忬偵偍偄偰CO2曻弌検偑215Gt/擭傪壓夞傞応崌丄偙傟偼恖堊揑側CO2曻弌検偑尰忬偺50亾傪壓夞傞偙偲偵懳墳偟傑偡偑丄戝婥拞偵拁愊偝傟偨CO2偑抧昞娐嫬偵媧廂偝傟傞偲偄偆偙偲偵側傞偲偄偆偺偱偟傚偆偐丠偟偐偟偦傟偼梕擣偡傞偙偲偼弌棃傑偣傫丅傕偟偙傟傪擣傔傞側傜偽丄恖堊揑拁愊儌僨儖偼尵偆偵媦偽偢丄拁愊儌僨儖偦偺傕偺傪斲掕偡傞偙偲丄偮傑傝弞娐儌僨儖傪擣傔傞偙偲偵側傞偐傜偱偡丅

乮懕偔乯